首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

美術(shù)中祖國“花朵”的幸福生活

反映祖國少年兒童題材的美術(shù)作品和新中國發(fā)展有著天然的聯(lián)系,,這些作品總是隨著時代的發(fā)展而呈現(xiàn)出多姿多彩的樣式,,這正是少年兒童們在新中國茁壯成長的映照。

兒童題材在新中國美術(shù)創(chuàng)作中占有重要位置。以兒童為主題和涉兒童的美術(shù)作品不僅在數(shù)量上,,在藝術(shù)水準上都是一道靚麗的風景線,。

歌頌祖國的春天 看“花朵”們的幸福生活

在20世紀50年代至60年代,,兒童主題和涉兒童主題作品主要圍繞三個內(nèi)容:一是為新中國建設(shè)奠基和培養(yǎng)社會主義接班人,;二是歌頌勞動之美和社會主義新生活;三是寫生,、速寫等習作,。

一批杰出的人物畫家參與到兒童主題作品的創(chuàng)作中,其中不僅有成名的徐悲鴻,、蔣兆和,、葉淺予、豐子愷,、來楚生,、程十發(fā)等中堅藝術(shù)家,還有一部分嶄露頭角的青年藝術(shù)家,,如方增先,、周昌谷等,。這一時期,第一個內(nèi)容方面的作品主要是涉兒童作品,,有些作品兒童形象并不一定是主要塑造對象,,兒童形象的塑造要符合畫面整體要求,如1952年蔣兆和國畫《給爺爺讀報》表現(xiàn)得是新中國少年兒童的幸福生活:能上學,、有文化,、會讀書看報,還能幫助老人了解天下大事,。1956年程十發(fā)《歌唱祖國的春天》表現(xiàn)的是在桃花盛開的春天,,工農(nóng)兵老老少少在一起享受和平幸福的生活,其中兒童象征著祖國的明天,,是這個幸福大家庭的一部分,。1956年李平凡版畫《和平笛聲響遍全國》通過母子吹奏和平鴿笛哨,象征著婦女兒童呼喚和平,、珍愛生活的心愿。1965年趙望云國畫《桑山行組畫之六》,、1966年豐子愷國畫《植樹》,,都把兒童作為社會主義新生活大家庭不可或缺的組成部分來表現(xiàn)。

蔣兆和 國畫《給爺爺讀報》

程十發(fā) 國畫《歌唱祖國的春天》

豐子愷 國畫 《植樹》

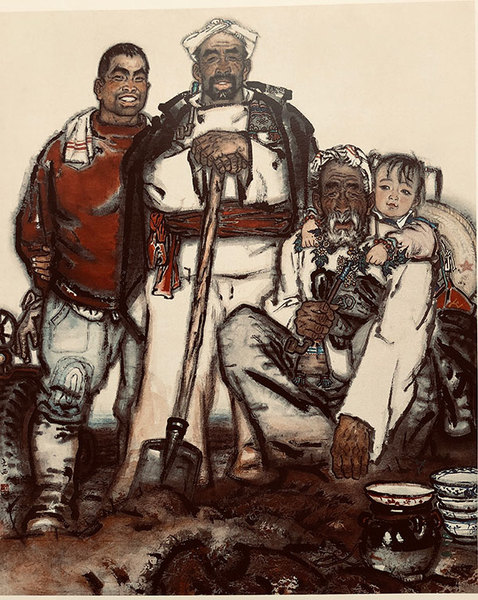

最具有培養(yǎng)兒童作為社會主義事業(yè)接班人的主題作品是:1962年劉文西國畫《祖孫四代》,,作品以祖孫四代勞動者的形象謳歌勞動光榮,、勞動人民代代傳。這幅作品也是劉文西從杭州中國美術(shù)學院到陜北黃土高原探索黃土畫派的早期代表作,。劉文西畢業(yè)于中國美術(shù)學院,,成名于西安美術(shù)學院,他的作品也完成了從浙派水墨含蓄之氣到黃土高原硬朗明快的風格轉(zhuǎn)變,。

劉文西 國畫《祖孫四代》

從藝術(shù)上來說,,這一時期藝術(shù)上有突破、最具有代表性的是第二方面的內(nèi)容:歌頌社會主義新生活和勞動之美,、表現(xiàn)新中國兒童天真爛漫幸福的天性,。1954年周昌谷的國畫作品《兩只羊羔》,表現(xiàn)的是一個少數(shù)民族小姑娘凝望著心愛小羊羔的場景,,畫面充滿著對新生羊羔的幸福和喜悅之情,。此外,1959年吳凡版畫《蒲公英》堪稱版畫經(jīng)典,,畫面描繪的是一個小女孩在陽光草地上吹著蒲公英,,作品以兒童的新生和蒲公英飛播的孕育創(chuàng)造了一個經(jīng)典美術(shù)形象。

周昌谷 國畫 《兩只羊羔》

吳凡 版畫 《蒲公英》

春風已蘇醒 兒童題材作品在新時代的新探索

改革開放是時代的里程碑,,深刻地影響了中國和世界,,也影響了每個人的靈魂,,這在美術(shù)作品中同樣有強烈的反映,這時的兒童題材作品開始了在新時代生活背景下的新探索,。

1972年盧沉國畫《趙青小像》,、1973年程十發(fā)國畫《花》、1974年靳尚誼油畫《史小音》,、1976年靳尚誼油畫《小學生》等作品都表現(xiàn)出了探索的意味,。

20世紀70年代,程十發(fā)的人物畫探索形成了新的程式,,采取變形手法提煉了大頭小身子的新程式,,發(fā)揮中國畫的寫意筆法,不再拘泥于人物的一般造型,,使畫面出現(xiàn)了意想不到的意趣,,童真淳樸、爛漫多姿,、富有表現(xiàn)力,。這種探索其實從20世紀60年代就開始了,到70年代日臻成熟,。程十發(fā)1973年的《花》,、1975年的《秋光呈瑞》都體現(xiàn)了這種探索的過程。

程十發(fā) 國畫 《秋光呈瑞》

如果說1978年黃鸝年畫《一孩最好》只是一般的宣傳畫宣傳當年實行的一對夫妻只生一個孩子的政策,,那么1979年王有政國畫《悄悄話》則是一幅名作,。畫面上一個下學回家的小娃娃正在親近爺爺說悄悄話,老爺爺停下手中編織的籮筐喜滋滋地聽著小孫女告訴好消息,,小孫女身后的小學錄取通知書已經(jīng)暴露了“悄悄話”的內(nèi)容,。爺孫倆發(fā)自內(nèi)心的喜悅強烈地感染著每一位觀眾。

王有政 國畫《悄悄話》

1981年何多苓油畫《春風已經(jīng)蘇醒》,,描繪了一位在草原上略帶憂郁的小姑娘,,她含羞地面對草原新綠、和風微微,。作品讓人聯(lián)想起美國畫家安德魯·懷斯的名作《克里斯蒂娜的世界》,,在柔弱的小姑娘心中和身體里蘊含著對未來的渴望。

何多苓 油畫 《春風已經(jīng)蘇醒》

在改革開放初期,,出現(xiàn)了一大批名家主創(chuàng)的兒童主題美術(shù)作品,,這些作品呈現(xiàn)出前所未有的豐富面貌,進而形成了不同的個人風格,。1979年黃胄速寫《可愛的娃娃》體現(xiàn)了鮮明的黃胄人物畫的語言特色,,線條靈動,線條下淡淡的皴染使得兩個娃愈顯清純、質(zhì)感,。1984年葉淺予《少女圖》用他自己提煉的書寫線條嫻熟地刻畫著舞蹈女孩,,他把造型的生動與筆墨自如很好地結(jié)合起來,形成了葉氏速寫范式,。

具備獨立審美 開掘兒童題材創(chuàng)作的有心人

從20世紀80年代后期開始,,許多著名畫家,不再局限于兒童本身的社會內(nèi)涵功能,,開始自覺地在兒童人物個性的塑造上下功夫,,兒童美術(shù)形象具有了獨立的審美功能。

從20世紀90年代到現(xiàn)在,,在兒童題材的創(chuàng)作中,,國畫家吳山明、馮遠,、田黎明,、唐勇力、何家英和油畫家艾軒很值得關(guān)注,。

20世紀90年代以來,,吳山明明確了探索目標“淡宿墨”,從“淡宿墨技法”探索進而提出“淡宿墨審美”,,把千年中國畫墨法在創(chuàng)作和理論上向前推進了一步,。宿墨是墨汁在經(jīng)過長時間發(fā)酵后脫膠形成的,相對于鮮墨而言,,宿墨古人早已發(fā)現(xiàn)了上千年,但一直未能有效解決系統(tǒng)應用與書畫創(chuàng)作的問題,。20世紀上半葉,,黃賓虹先生在濃宿墨領(lǐng)域取得了突破,形成了特有的“深厚華滋”的筆墨審美效果,。吳山明先生專攻淡宿墨,,墨線會自然形成兩邊濃中間淡的色差,從而出現(xiàn)一種自然的光感,,每每在行筆中出現(xiàn)古人所說的難得的“折叉股”“屋漏痕”等筆墨效果,。本來這些筆墨效果每位從事書畫創(chuàng)作的人都會偶遇,但吳山明抓住了,,并數(shù)十年如一日地研究,,不斷把技法系統(tǒng)完善,最后形成了透亮,、蓬勃,、富有詩意的新的筆墨審美境界。吳山明在一系列兒童主題創(chuàng)作中,就成功地運用了淡宿墨法,,如作品:2000年國畫《廣場的風之一》(局部),、2007年國畫《姐弟》、2007年國畫《初陽》,、2011年國畫《草原小妹》,、2014年國畫《丫頭》等。

吳山明 國畫《廣場的風之一》(局部)

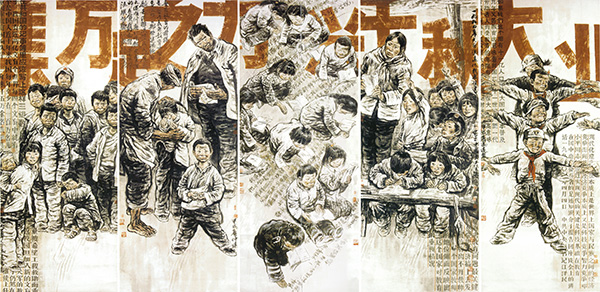

把兒童主題創(chuàng)作推向鴻篇巨制是馮遠近20多年來的貢獻,。新中國以來的兒童主題創(chuàng)作,,多為小品,長達數(shù)米的巨制還不多,。1994年馮遠《我要讀書》是200cm×80cm的大畫,。這幅作品反映了當時貧困地區(qū)失學兒童的吶喊之聲以及國家為改善貧困失學境遇的緊急舉措,《我要讀書》無疑是一幅藝術(shù)版的“扶貧宣言”,。2006年,,時隔12年馮遠創(chuàng)作國畫《鄉(xiāng)童》,尺寸為180cm×480cm,,在尺幅上比上一幅大一倍多,,畫面上的孩子已經(jīng)從“我要讀書”的貧困失學兒童,變?yōu)猷l(xiāng)村學校的幸福學童,。兩張兒童主題創(chuàng)作反映和記錄了國家一段艱苦而有希望的歷史,,藝術(shù)家也由此把自己的創(chuàng)作和情感、理想融入到時代洪流之中,。

馮遠 國畫《我要讀書》1994年

馮遠 國畫 《鄉(xiāng)童》 2006年

田黎明和唐勇力都形成了自己的個性化筆墨語言,。田黎明走的是透亮的路子,善于用明凈的筆墨來營造詩意的空間,,人間俗世經(jīng)過田黎明筆墨的洗禮仿佛立刻照進了理想的光輝,,這種純潔的詩意和兒童主題簡直是天作之合,田黎明的系列兒童主題創(chuàng)作讓人以耳目一新,,過目難忘,。他傳統(tǒng)筆墨和現(xiàn)代形式感的結(jié)合給人易入能深的藝術(shù)享受。田黎明2004年《夏日》,、2005年《童年記憶》,、2010年《童年·涼風》等作品可見一斑。

唐勇力的筆墨語言和他的老師浙派人物畫開山之人顧生岳,、方增先等人一樣,,都深受浙派水墨和敦煌壁畫的影響。唐勇力更是直接借鑒了敦煌壁畫那種斑駁剝蝕的古意,,他塑造的兒童形象與神為鄰,,卻又充滿著鄰家小兒調(diào)皮的生機,。

唐勇力 國畫 《敦煌之夢—童年曲》

何家英以工筆畫著稱,但他的小寫意也很棒,。在他不多的兒童題材創(chuàng)作中,,早在20世紀80年代就有了兒童題材創(chuàng)作。與他以女性青春題材為主的工筆畫創(chuàng)作不同的是,,何家英兒童題材的小寫意是泉水般的生活回聲,,細膩而溫馨。

艾軒的油畫語言質(zhì)樸而深邃,,他在兒童題材的創(chuàng)作上收獲頗豐,。從1993年素描《藏族小女孩》,到2006年油畫名作《極遠的歌聲》,,給人以十分深刻的印象,。艾軒對青藏高原兒童富有質(zhì)感的靈魂刻畫,運用了純熟地道的油畫語言,,那種憂郁的灰調(diào)子給人以凝重的心悸,,是人性最柔軟的呼喚,是生活最踏實的安詳,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:兒童 國畫 作品 創(chuàng)作