首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

簾子隔熱、冰塊降溫……古人的三伏天可能很滋潤

“出門五分鐘,流汗兩小時”,12日正式入伏,這一句話說透了令人談熱色變的三伏天,,它也是一年中最熱的時候。待在空調(diào)房吃著冰西瓜,是許多人度過“伏天”的理想狀態(tài),。

在沒有空調(diào)沒有電扇的古代,,三伏天會不會更難熬?其實(shí),,這有可能“想多了”:古人會使用竹簾隔熱,、在屋內(nèi)放置冰塊等等,他們的三伏天,,也許比現(xiàn)代人還滋潤,。

小暑不算熱,大暑在伏天

俗話說,,“小暑不算熱,,大暑在伏天”三伏天,出現(xiàn)在小暑之后,,是一年中氣溫最高,,而且潮濕、悶熱的日子,。在古人的理論中,,三伏天的“伏”就是指“伏邪”,即所謂的“六邪”中的暑邪,。

“三伏天”里之所以有個“伏”字,,就是要提醒人們天氣太熱,宜伏不宜動,,同時意味著,,在陽氣極高的時,也有陰冷的因素潛伏其中,?!叭臁卑崔r(nóng)歷計(jì)算,大約處在陽歷的7月中下旬至8月上旬間,。

有趣的是,,“入伏”的時間并不固定。簡單地可以用“夏至三庚”的4字口訣來計(jì)算入伏的日期,,即從夏至后第3個“庚”日算起,,初伏為10天,,中伏為10天或20天,末伏為10天,。

為啥三伏天還會出現(xiàn)“加長版”,?一般來說,當(dāng)夏至與立秋之間出現(xiàn)4個庚日時中伏為10天,,出現(xiàn)5個庚日則為20天,。所以,庚日出現(xiàn)的早晚會影響中伏的長短,。整個“三伏天”的日期也就會有相應(yīng)的變化,。

“冬病夏治”的三伏貼

一到三伏天,往往能看到各種關(guān)于“三伏貼”的消息,,這又是啥,?

一般說來,三伏貼是一種膏藥,。有一種說法是,,要在夏天農(nóng)歷的頭伏日期把它貼上,據(jù)說可以預(yù)防冬天發(fā)作的某些疾病,。針對不同的疾病,,一般要將四片膏藥一起貼在不同位置,保持八小時就可以揭下來,。

“三伏貼比較普遍,,拿幾味主要中藥配制而成,,貼在不同穴位,起到一個補(bǔ)陽氣,、通氣血的作用,。”民俗專家高巍解釋,。

他認(rèn)為,,這種“冬病夏治”有一定道理,夏天陽氣足,,此時借機(jī)排出體內(nèi)不好的東西,,抵抗力強(qiáng)了,就能抵御秋冬天氣變化給身體帶來的傷害 ,。

貼三伏貼之外,,在氣溫極高的三伏天,人們也要避免在高溫時段外出,。在保持室內(nèi)通風(fēng)的同時 ,,需要及時補(bǔ)充水分,,清淡飲食,多吃點(diǎn)兒苦味食物,,保證身體健康。

古人的三伏天可能很滋潤

如何度過三伏天,,現(xiàn)代人自然不用發(fā)愁:有空調(diào)有電扇,,還有各種花式冷飲。但古人呢,?他們的三伏天會不會很難熬,?在高巍看來,答案很可能是否定的,。

“農(nóng)村正處在大忙時節(jié),,確實(shí)比較辛苦,。”高巍說,,過去生活節(jié)奏慢,,許多人時間上也比較自由,一般都可以做到避開高溫時間外出,。在城市里,,納涼的方法就更多了。

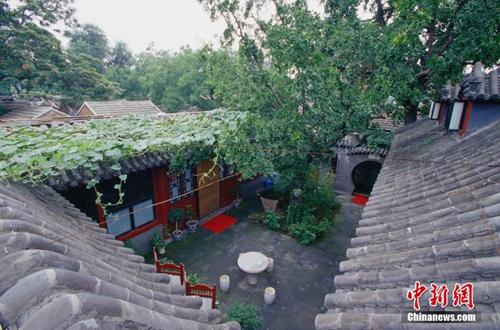

首先就是因地制宜建造房屋,。以北京而言,,一般的四合院里,房子大多都是“人字頂”,,下面再吊個頂棚,,這就變成了一個“隔離帶”,熱氣有個過渡,,不會直接進(jìn)到屋子里,。

過去的房子,多半講究“前出廊后出廈”,,天熱時每到中午,,先把廊子上的簾子放下來,再放下門上的簾子,,雙層隔熱,,屋里自然清爽,還不影響通風(fēng),。

這還不算,,差不多的人家都會在屋里放上兩個大銅盆,,里頭擱上冰塊,冰塊上冰鎮(zhèn)著應(yīng)季的瓜果梨桃,,絲絲涼氣伴著水果的清香,,十分愜意。

高巍說,,古人的智慧是無窮的,,還有其他很多消暑的辦法,基本都能順應(yīng)大自然的變化,,納涼方式也很環(huán)保,。“當(dāng)然,,三伏天該出汗還是得出汗,,那也是排出身體毒素的一種方法”。(完)

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:三伏天 古人 冰塊 簾子 隔熱

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng) 卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮 走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅