首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

從山水經驗中探究一種可能性

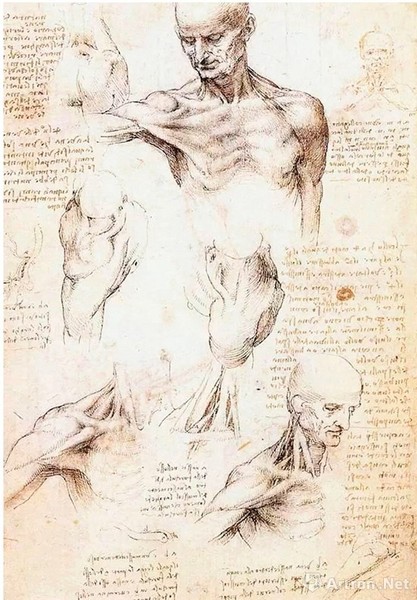

達·芬奇畫過許多人體骨骼的圖形,,基于人體解剖研究使得達·芬奇設計出史上第一個機器人,。他的畫作還曾激發(fā)英國一位心臟外科醫(yī)師領先發(fā)展了修補受損心臟的新方法。

藝術,、科學與思想三者當然是全人類最大的事,,無論中西,從本源上來說這三者都是根本相通,、枝干相持的,。直到近代,這三者才產生較為明確的分野,,但是在最高處它們必然是交匯的,。這三者里面,思想的滲透性和彌漫性最無可爭議,,經常覺得難以溝通的往往存在于科學界和藝術界,。最近十幾年,科學和藝術尤其科藝融合又成為一個新的時尚,,但是談融合又談何容易,。對此我還是很認同兩位19世紀的人物他們講的話。一位是福樓拜,,他說“科學和藝術在山腳下分手,,在山頂上相逢?!钡诙皇潜人韼资甑哪岵?,尼采建議我們“用藝術的眼光去看待科學,用生命的眼光去看待藝術”,。

我們到底是從什么時候把自然史和人類史分成兩條脈絡和線索去思考的,?以前北大有一位老教授熊偉先生,他有一個遺愿,,他說希望能夠使自然史和人類史在哲學家的思考中重新地合流,,在自傳里面他寫到:“世界之大,機緣無盡,我在其中,,可以無動于中,,可以隨遇而安,可以抉擇決斷以成大器,。此之謂自由,。由真正的自己決斷,乃真正的自由,?!边@個“自由”不是康德意義上自由意志的單純主體的意志,而在天人之際,。而天人之際經過20世紀,,每一個人類不止每一個中國人都已經發(fā)生巨大的變化。跌宕漫長的20世紀,,如果說在“山水”的這個世界之中,,從山水的歷史來看20世紀只不過短短的一瞬,但是這一瞬卻是決定性的瞬間,,人類史,、自然史以及人與星球的關系都發(fā)生了翻天覆地的變化。在20世紀,,我們講的人類紀釋放出所有的征候,,一個在廢墟中生產出來的世紀,一個不斷生產廢墟的紀元,,同時又是一個人不斷技術化的紀元,,人持續(xù)自我改造為非人的紀元。21世紀,,我們正經歷著人類紀的新一輪加速度,,怎樣才能夠尋找到那個反向的動力,怎么才能夠建構起自然辯證法的另外一極,,在自然的技術化和技術的自然化,,人的技術化和技術的人化之外,找到并且作為辯證的另一極,,這是藝術和思想的本質性任務,,我相信也是真正科學的本質性任務。

在人類紀興盛的廢墟之中,,人類史與自然史逐漸地分離乃至于對立,,在分離和對立之中,山水的世界或許可以成為一種超越人類紀的視角,,一種重新開啟世界想象的媒介,,一種重新構造我們的世界感覺的技術,。這需要我們從山水經驗中去探究一種可能性,就是詩人里爾克所說的“世界的山水化”,。而世界的山水化首先是人的山水化,,在這條道路上人要重新學著與萬物相處。在文藝復興之后,,人需要再一次設定自己在世界中的位置,,在這條道路上我們要思考人如何與自然一起創(chuàng)造世界,人與他者,,人與自然之間的共同性如何達成,。

在山水世界中,,我們能夠體會到三種時間經驗,。第一種經驗,是億萬年前的那場磅礴的造山運動中的那一個瞬間,,那是地質構造的巨大動作,,是山崩地裂的一個力量,在某一個瞬間凝固而為驚人的景觀,,這就是山川的形成,。這一瞬之后第二種時間經驗是大衍遷化,億萬年的洗刷和打磨,,那是自然默默運作的力量,。我們講“師法造化”,“造”是一開始天崩地裂那一瞬間,,而“化”是億萬年的遷化,。造山世界的一瞬間默默運作的億萬年,這是造與化的獨特的時間經驗,,再加上第三種時間經驗,,我們這個百年之身在溪山中的行旅與徘徊。山水是人居于其間的世界,,反過來說,,也正是山水世界成就了這個人。億萬年的造化,,千秋萬代的寂寞完成了一個生活在山水中的人?,F(xiàn)在世界中人的角色設定,就是達·芬奇筆下那個作為世界中心,,作為萬物尺度的人,,那是現(xiàn)代人的標志,但是山水世界中的那個人恰恰是達·芬奇筆下那個人的對鏡,。山水,,大物也。山水者,本是天地之假名,,它歷經千古于歲月輪轉中消逝磨礪,,于變亂漶漫之中有跡可查,山水之為世界,,盡管有人在其中出沒生命,,依然不會改其地老天荒。山水這個寂寞而恒久的世界以其擴大,、遼遠與深邃,,或可以成為人類紀的大他者。山水世界是沉默的也是寂寞的,,山水的寂寞是世界的寂寞,,這個寂與寞通向最終極的寂寥。老子說,,有物混成,,先天地生,寂兮寥兮,,獨立而不改,,周行而不殆。山水的文化,,山水的視覺,,山水的藝術到了宋代的時候可謂大成,宋人丘壑萬象森然,,來自對于山川的長期的觀察和切身的體察,。五代乃至北宋的那些山水畫家們,跟今天之所以有巨大的差別,,在于他們不是畫家而是求道者,,與后世的文人畫家全然不同,所以他們的創(chuàng)造具有世界觀的意義,。師法造化其中的關竅,,不在主客之間,而在天人之際,。邵雍在《觀物內篇》中說,,以物觀物,性也,,以我觀物,,情也。宋代理學所倡導的格物致知,,不僅以我格物,,而且以物格我,。其中最重要的,是在追求沒有觀察者的世界里會心宇宙活動,,反觀人事,。宋人感悟心懷,神與物游,,窮情寫物,,所以春風春鳥,秋月秋蟬,,夏云暑雨,,冬月極寒,一切都能夠成就畫藝,。氣之動物,,物之感人,一切皆可搖蕩性情,。兩宋繪畫遠超出宗炳所謂的以形寫形,,以色貌色,而更進一步以心為鏡,,以神寫形。因為究天人之際,,人心通于天心,,既是無處不有大關照,一花一葉俱得安放,,才是本來,。宋人相信天地間,無處不是自在完全,。正如蘇東坡所言,,不留于一物,故神與萬物交,。

山水是不是可以能夠作為一個文明空間,,山水作為一個文明空間如何對今天的文明秩序發(fā)問,今天除了山水我們還討論書法,。山水和書法,,可能是中國文化中最難跟其他文明所分享的東西,因為它太深刻,,太根本,,太玄遠了。書法之于創(chuàng)作并非經由抽象思維,,而是來自跡與象,、意與態(tài)之間的相互激蕩,;更重要的是,書法之“象”根植于文字之“形”,。通常來說,,書法是需要辨識和閱讀的,盡管它同時也是“象”,,是視覺品鑒和凝視欣賞的對象,。然而,書寫—文字的關系與繪畫—物的關系很不相同,。文字之于書法,,不是視覺表現(xiàn)之對象,更像是音樂家演奏之樂譜,、演繹之主題,,正如在最原始的歌唱中,音調與辭章兩者是共生一體的,。歌唱非為表達,,僅為歌唱,在歌唱中,,音調和意義彼此激蕩,。音調絕不是手法和簡單的媒介,與詞義相比,,它更加接近歌唱的本源,。書法與歌唱一樣,保持著這種原始的同一性,,在文字和書寫之間相互煥發(fā),,成就萬千氣象。對此,,很多年之前的索靖曾經描述道:“婉若銀鉤,,漂若驚鸞,舒翼未發(fā),,若舉復安……忽班班而成章,,信奇妙之煥爛,體磊落而壯麗,,姿光潤以璀璨,。”草圣張旭見到公孫大娘,,舞西河劍器,,自此書藝大進,豪蕩感激,。公孫大娘舞劍,,“來如雷霆收震怒,,罷如江海凝清光”,其氣勢可以令“觀者如山色沮喪,,天地為之久低昂”,。書寫者于極端熟練之際熟極而流,惟流動而變化生焉,。信馬由韁,,無理而生趣,筆筆生發(fā),,恍惚已成象,;諸般形容跡象隨機而生,不可預計亦不可復現(xiàn),,此中的妙諦和難處皆在于即興二字,。書法之難除了盡興,還在于要在盡興之中若即若離,,與書,、畫、字,、象都要若即若離,,因為它不是即物成像或者藉物抒情,它所寄托的都在于那個“興”,,“興”是意興,,興頭。從根本的意義上來說,,是興起。興起于人心之動,,興起于人天交感,,在興起中姿容意態(tài)生焉。其實,,正如山水的寂寞通向老子所說的那個最終極的寂寥,,對我來說書法的終極之處,恰恰是要演歷倉頡造字之際的變幻萬端,。書法之道有寂而無形,,從歸一而至于歸零,自萬端而至于無端,,由莫名而臻于無名,。我想,這是我們以山水和書法作為切入口,,尋找山水和書法一個新的理解語境和解釋的框架,。

編輯:楊嵐

關鍵詞:山水 世界 書法 經驗

北京宋莊藝術區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓采風

北京宋莊藝術區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓采風 卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮 走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅