首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

制造藝術(shù)品洛陽紙貴假象有損道義

繪畫,,不管是線描還是著色,,本是從寫實(寫形)開始,而以寫意(傳神)結(jié)束。即其終極目的是為了表現(xiàn)對象的精神面貌和思想品格——此話常說,,卻也常新,。

自古以降,,江河湖泊,、森林田野、花鳥魚蟲,、古賢今人……,,千百年來,同一畫面反復(fù)表現(xiàn),,無可窮盡,,而唯有藝術(shù)家之性靈、修養(yǎng),,才足以使其作品之氣度,、情操、個性相異于他人,。

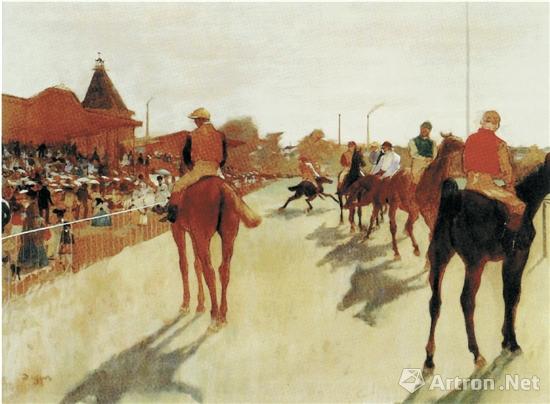

埃德加·德加 在柵欄前 1866-1868年

今日藝術(shù)界多俗流,,談筆墨開口必古人,閉口亦古人,,談畫理必言“氣韻生動”……當(dāng)然,,談古不等于復(fù)古,不僅不能逃避,,而且還要主動去談,,踏踏實實去談;不要表面高談闊論,內(nèi)心卻虛成一團,。傳統(tǒng)是一座大山,,它既是阻礙,,亦是源泉,必須以科學(xué)乃至敬畏的態(tài)度去認(rèn)識,、去借鑒,,只有對傳統(tǒng)識得“廬山真面目”后談傳統(tǒng),才能更好地做到古為今用,。遺憾的是,,為學(xué)者對傳統(tǒng)“不求甚解”,斷章取義的現(xiàn)象越來越普遍,,這是不用功學(xué)習(xí)的結(jié)果,,也是急功近利的結(jié)果。

換一種方式說,,傳統(tǒng)不是不可超越的,,前人也不是不可戰(zhàn)勝的,,如果一代比一代差,,那人類文化就會最后趨于消亡。青,,取之于藍而青于藍——超越傳統(tǒng)必須要立足傳統(tǒng),,對傳統(tǒng)理解越透徹,感悟越深刻,,超越的可能性就越大,,除非你是天才。那些企圖給自己的作品命名為“新XX”,,或公然標(biāo)示自己為某一技法之首創(chuàng)者之急于成名的心理,,應(yīng)該謹(jǐn)慎為之,三思后行,。從某種意義上說,,真正的藝術(shù)之域是“黑暗”的,因為只有在黑暗中藝術(shù)家才能不斷地進行探索,。

摹古鑒古和游覽寫生一樣,,都是從藝者必要之修養(yǎng)途徑,不可一日無功,。摹古鑒古是為了“在巨人的肩膀上”站得更穩(wěn)看得更遠,,游覽寫生是為了更好地用自己的眼睛去尋找和發(fā)現(xiàn)目標(biāo)。前者(技法經(jīng)驗)是創(chuàng)新的基礎(chǔ),,后者(千變?nèi)f化)是創(chuàng)造的關(guān)鍵,。王國維曾言,藝術(shù)有兩種境界:一為“有我”之境,,一為“無我”之境,。前者是以“我”化物,,物在“我”心;后者是以物化“我”,“我”在物中,。對應(yīng)來說,,學(xué)習(xí)古人可收獲表現(xiàn)“有我”之技法,參悟自然可抒寫“無我”之境界,。學(xué)習(xí)古人,,不僅是為了擷取其精華,更是為自我革新鋪路,,只有做到古為今用,,立身當(dāng)下,才能使藝術(shù)獲得新的面貌,,煥發(fā)無窮的生命,。

古人常言,行萬里路,,讀萬卷書,。讀書聞道可以靜心養(yǎng)氣,以致啟發(fā)性靈,,行路識見可以浸染眼界,,以致開闊胸襟,這些應(yīng)該是藝術(shù)家們畢生修煉之課程;如果能做到這點,,尚且不說是否能成為大家巨匠,,但能在蕓蕓眾生之中找到立足之地是完全可能的。這已是從事藝術(shù)之常識,,是求藝者成功之必由之路,。今天,藝術(shù)家們是否也做到了“行萬里路,,讀萬卷書”,,這點是非常值得懷疑的。而那些善于借助高科技手段的藝術(shù)家,,更是足不出戶,,終生囿于相片、畫冊,、網(wǎng)絡(luò)之粉本,,描頭畫角,如此求其形似,,實也易得,,不過也就是取自然活象之皮毛,離藝術(shù)之本質(zhì)遠矣,。

摹古是為了更好地識古,、鑒古,,寫生是為了更好地識物、識己,。前者是“死”的,,后者是“活”的。老子說:知人者智,,自知者明,。他者是“死”的,用活了就是“智”,,自在是“活”的,,用透了就是“明”。但凡大家巨匠之作品,,無非求個“活”字,,活就是合乎自然。沒有對對象的參悟所形成的獨特審美心胸,,如何能表達出藝術(shù)家強烈的情緒和真實的感受?作品又如何能“活”?那些徒知臨摹紙本者縱然能孤芳自賞,,但永遠也無法感受與大自然“應(yīng)目會心”、“心與物游”的愉悅,,進而創(chuàng)作出激動人心的作品來的,。

寫生,,首先是在進行人與自然之間的情感對話和交流,,進而培養(yǎng)創(chuàng)作之旨趣,在此基礎(chǔ)上才能談筆墨之新奇,,氣度之獨到,。可見,,沒有審美之卓見,,高曠之心胸,要想從臨摹古人中提煉出獨到的,、富有情趣的筆墨來,,是非常困難或者說幾乎不可能的。

學(xué)術(shù)乃天下之公器,。為藝者,,真誠真實為根本,平和平淡為態(tài)度,。緊盯著名利不放,,始終是匠人之所為,難以見大氣象,。

當(dāng)下藝術(shù)圈江湖習(xí)氣彌漫,,多金之士亦紛紛把目光投向藝術(shù)品市場,。曾幾何時,超乎想象的天價書畫前槌剛落,,后槌又起,,各路英雄好漢紛紛大展身手,不甘示弱,。是價值認(rèn)同還是盲目追捧?是誠信交易還是變相洗錢?抑或藝術(shù)機構(gòu)與藝術(shù)家之間暗箱操作?甚或藝術(shù)家自導(dǎo)自演“名利場”?這檔子事與藝術(shù)有多大干系,,只有天知地知你知,而老百姓始終被蒙在鼓里,。富豪“藝商”越來越多——真正識“士”者能有幾人——不管他們怎樣揮金如土,,購入多少藝術(shù)品,自以為高雅,,其實還是擺脫不了一身俗氣,,被那些江湖術(shù)士玩得團團轉(zhuǎn)還自以為撿到了寶。對此,,中國當(dāng)代藝術(shù)的諸多成果就是個案,。

如果以藝術(shù)作為謀生之手段,糊口養(yǎng)家,,也不必過多苛責(zé),,但要是利用身份以及一切外在手段,給藝術(shù)作品炒作,、喊價,,鉆營生意,制造藝術(shù)品洛陽紙貴之假象,,蒙人欺己,,則實是有損藝術(shù)之道義。

這已經(jīng)是老生常談的問題了,,但問題一朝不解決,,這個問題就永遠作為問題存在著。而事實正是如此,。越來越多的藝術(shù)家為了給自己的聲名鍍金,,不惜極盡厚黑關(guān)系之能事,大費周折辦畫展,、出畫冊以及參加作品拍賣會,,似乎如此便能使作品本身之藝術(shù)價值增加。毫無疑問,,如今的諸多展覽已經(jīng)淪落為藝術(shù)家應(yīng)酬交際,、相互吹捧的媒介。君不見某某書畫展,有多少社會名流出席,,有多少明星大腕助陣,,開幕酒會更是辦得有聲有色,與會者美言附和,,盲目吹捧,。而除了“自己人”,慕名而來之觀者寥寥無幾,,識者更是三緘其口,。最后是隆重開場,蕭條收局,,不過勞民傷財罷了,。

藝術(shù)是需要用一生精神來滋養(yǎng)的。今天,,從藝者何止千萬,,但當(dāng)中有多少是出于熱愛,又有多少是為了就業(yè),,抑或養(yǎng)家糊口的無奈,,或許更多是想從藝術(shù)這塊散發(fā)著聲名利祿信息的大蛋糕中分一杯羹罷。如果只把藝術(shù)作為滿足個人某種欲望之手段,,本身出發(fā)點就有問題,。這樣的態(tài)度如何能學(xué)好藝術(shù),更別奢談把藝術(shù)發(fā)揚光大了,。

(楊瓊,,詩人、藝評人)

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:藝術(shù) 藝術(shù)家 藝術(shù)品 傳統(tǒng) 作品

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅