首頁>書畫·現(xiàn)場>一點一評一點一評

讀高劍父《殘荷》圖:“雅俗共賞”的大眾文藝

高劍父,,嶺南畫派的領(lǐng)袖,其繪畫理論是強調(diào)在繼承中國畫用筆用墨及用色的傳統(tǒng)基礎(chǔ)上,,吸收現(xiàn)代繪畫技法,,融會中外畫學(xué)長處,曾提出“折衷中外,,融會古今”的新論點來描繪花鳥,、山水、人物等題材,。他的作品貼近生活,,注重實際,表現(xiàn)出真切的情感及民族精神,,他的繪畫追求透視,、光線、氣候,、空間的表現(xiàn),,尤重色彩的渲染,使人感到親切優(yōu)美,。同時,,他對繪畫工具的使用亦有新的突破,如排筆,、紙團,、破布、竹簽等都成了繪畫的使用工具,,還從前人的方法中創(chuàng)造出新奇的辦法,,如搓紙法、撞粉法,、局部礬水法等,,他以探求表現(xiàn)物象的形貌及精神為目的,因此他的繪畫沒有古人那種格式化的面目,,讓人感到的是創(chuàng)新的精神,。

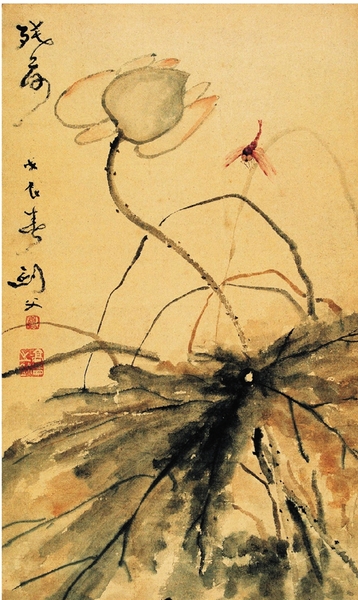

高劍父 殘荷 57×34cm

而高劍父本人在藝術(shù)審美,、藝術(shù)觀念上的不同時期卻存在著不同的方面。他曾自述:“高劍父性情最怪,、最奇,,也極矛盾,極好文又極好武,。極好古,,又極好新。好古畫又好西畫,?!碑?dāng)他認(rèn)識到藝術(shù)是廣大民眾的“靈魂之糧”,“關(guān)系國魂”時,,就熱心提倡“雅俗共賞”的大眾文藝,,而當(dāng)他在現(xiàn)實中消極遁世,醉心佛學(xué)時,,就很推崇孤芳自賞的文人畫,。有一度他又極力褒揚塞尚、畢加索,、馬蒂斯,對西方現(xiàn)代繪畫中制造光怪陸離視覺刺激的作品予以極大興趣,,這又與他一貫提倡的寫實繪畫相悖,。

現(xiàn)藏昆山市侯北人美術(shù)館高劍父《殘荷》,紙本設(shè)色,,尺寸57×34cm,,是高劍父筆下有著濃重中國傳統(tǒng)文人畫色彩的一件鮮為人知的藝術(shù)精品。此圖以一張秋荷殘葉封住畫面下方,,葉體向左下方傾斜,,頗有動感。葉的下端荷梗穿插池萍點綴之間,,一柄欲將凋零的白荷順勢開出并向右上方仰面逆轉(zhuǎn),,在姿勢上與殘葉形成強烈反差。數(shù)莖蒲草俯首于葉與花之間,,它們不僅使葉花之間的過渡顯得更為自然,,而且俯首下垂的蒲草與仰面臨風(fēng)的白荷也形成對比,使白荷的主題更顯突出,。有一蜻蜓飛于花間,,似乎有點程式化,但絲毫沒有減弱畫面境界,,雖已不是“小荷才露尖尖角,,早有蜻蜓立上頭”的詩意,,倒也有“秋陽不散霜飛晚,留得殘荷聽雨聲”的枯寂景象了,。此圖雖一葉一花,,但主體突顯、虛實強烈,,在刪繁求簡中表現(xiàn)了畫家極強的駕馭筆墨的能力,。花為點,,葉為面,,草為線,一切疏密過渡順暢自然,,無一考量和猶豫,,好像是不假思索理所當(dāng)然畫成的。畫中殘葉的畫法極其精彩,,全在似與不似之間,,運筆落墨不激不厲,娓娓道來,,特別是表現(xiàn)殘荷葉黃的淡赭與淡墨所融合成的墨彩形神關(guān)系,,同樣是胸有成竹的。筆落何處,,墨止何處,,以及淡破濃,干破濕產(chǎn)生的多端筆墨微妙變化的處理更是老到自然,,這種不露痕跡和不可復(fù)為的技巧,,極畫工之精彩,令人嘖嘖稱奇,?;ǖ奶幚砜墒枥识嗔耍捎谶@種疏朗并沒有疏漏筆墨關(guān)聯(lián),,故花的勾線圓重厚樸,,行筆提轉(zhuǎn)虛靈沉著,花梗一筆直下的中鋒也不是一般畫家所能企及的,。而同樣勾線的蒲草則又換了另一種提頓,,艱澀中帶著飛動,真實表現(xiàn)了秋蒲雖枯猶榮的神趣,,更有想法的是:畫家把落款的文字也化為畫面的筆墨部分,,殘荷等字的題款字體的寫法一如勾花勒草的提頓筆意,濃濕之間與畫面結(jié)構(gòu)筆法很是和諧統(tǒng)一,也讓讀畫人在賞畫的同時又領(lǐng)略了其“畫家字”的性情與妙趣,。

高劍父早年參加由孫中山,、廖仲愷在日本創(chuàng)立的同盟會,并受孫中山委任為同盟會廣東分會會長,。自1925年,,孫中山逝世,廖仲愷被刺,,接踵而來的政界事變,,使他痛感政治理想的破滅,于是他毅然脫離政界,,發(fā)誓永不做官,,他把投身政治的熱情全部用于中國畫領(lǐng)域的空前變革之中,因此他變革以后的繪畫更著意革新,,自然就會招到一些勢力的謾罵和圍攻,。認(rèn)為高劍父嶺南畫派的畫風(fēng)過于著重物象的形似和質(zhì)感效果,使得畫面“既失去了國畫之筆墨氣韻,,又無西畫色彩情調(diào)”,。另外,有些作品多用“臥筆”,,使線條缺乏含蓄,,有霸悍與單薄的不足,而又有些作品為了烘托氣氛過分渲染,,大大削弱線的骨力作用與神采,,使畫面靡弱失神。甚至有人認(rèn)為高劍父所創(chuàng)導(dǎo)的嶺南畫派畫風(fēng)十分適合商人及一般市民品位,,為現(xiàn)代中國畫商品化開了先河,。但這不等于說高劍父并不知道中國文人畫的優(yōu)良之處和傳統(tǒng)美學(xué)概念,。他在《我的現(xiàn)代繪畫觀》中寫道:舊國畫之好處,,系注重筆墨氣韻所謂骨法用筆,氣韻生動……可見用筆,,用墨,,用色,是繪畫構(gòu)成條件之一部耳,。有以“哲理”入畫,,“詩意”入畫,“書法”入畫,,這是弦外見意之畫外畫,,也是表現(xiàn)我們東方精神的高超處的。他這些對中國傳統(tǒng)繪畫的見解和認(rèn)識,不是對前人理論的人云亦云,,他的觀點是基于自我在真正傳統(tǒng)意義的墨海中長期劈風(fēng)斬浪的有感而發(fā),,也就是在不懈的實踐中,完成了個人對中國舊國畫從慚悟至頓悟的過程,,這個過程一般來說是較為漫長的,,有些畫家須用畢生的精力去完成。但對高劍父來說,,這個過程完成得較為輕松,。因為從此圖年款來看,該作品作于1928年,,時年高劍父僅為49歲,,在這期間,徐悲鴻評其繪畫:吾昔曾評劍父之畫,,有如江瑤柱(一種海鰻干),,其葉太鮮,不宜多食,,今其藝歸于淡,,一趨樸實,昔日之評,,今日不當(dāng),。這種其藝“歸于淡,一趨樸實”正是傳統(tǒng)文人畫的精髓所在,。在此圖中,,其用筆充滿內(nèi)斂和含蓄所表現(xiàn)淡樸的意蘊是顯而易見的,可以這么說,,如果畫家沒能在文人畫領(lǐng)域里注重筆墨氣韻,,以哲理、詩意以及書法等諸多方面去認(rèn)識畫外之畫的話,,是不可能畫出如此有深度的作品,。事實上,此時的高劍父還沉于中國文人畫情調(diào),,迷戀于筆清墨厚的心懷,,骨子里還未能完全到達“大眾化”新國畫的激奮狀態(tài)。因為此圖不是俗的,,也不是雅俗共賞的,,肯定是陽春白雪和曲高和寡的,它是以極高水平的傳統(tǒng)藝術(shù)表現(xiàn)技巧描繪和塑造了殘荷的迎風(fēng)之美,。同時,,也將自己深厚的舊學(xué)功底暴露無遺。

高劍父《殘荷》圖,其葉是沉默的,,其花是孤傲的,,在這沉默與孤傲之間,我們理解了高劍父在辛亥革命中降龍伏虎的勇敢精神和壯志未酬的失望心態(tài),,理解了高劍父在借物寫心的抒情方式里為何帶著苦澀和孤寂的味道,,更能理解高劍父自從政走向從藝并在以后站在雅俗共賞的立場上,為“文藝大眾化”所表現(xiàn)的極大熱情與深切呼喚,。據(jù)趙少昂回憶,,高劍父此階段的作品,在后來的歲月動蕩中丟失很多,,以致于人們都忽視了其此段藝術(shù)的成就,。當(dāng)我們讀到昆山市侯北人美術(shù)館所藏的這幅《殘荷》時,或許對高劍父整個藝術(shù)歷程又有了新的認(rèn)識和說法,。(昆山市文聯(lián)副主席兼秘書長)

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:高劍父 繪畫 高劍父《殘荷》圖

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日 以色列對加沙地帶實施報復(fù)性空襲

以色列對加沙地帶實施報復(fù)性空襲 特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán)

特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán) 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒 也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅