首頁>要論>銳評 銳評

中國制造業(yè)有能力創(chuàng)造新輝煌

新工業(yè)革命:是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇

2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后,發(fā)達(dá)國家紛紛提出以重振制造業(yè)和大力發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,,如美國推出“先進(jìn)制造業(yè)行動計劃”,、德國提出“工業(yè)4.0”等?!霸俟I(yè)化”的核心并不是簡單地提高制造業(yè)產(chǎn)值比重,,而是通過現(xiàn)代信息技術(shù)與制造業(yè)融合、制造與服務(wù)融合來提高復(fù)雜產(chǎn)品制造能力以及快速滿足消費者個性化需求能力,,使制造業(yè)重新獲得競爭優(yōu)勢,。這被認(rèn)為是掀起了一次新工業(yè)革命。這次新工業(yè)革命是以新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ),、以數(shù)據(jù)為核心投入要素,、以智能制造為主要方向,、以范圍經(jīng)濟(jì)為主要效率源泉的產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)變革。新工業(yè)革命對我國制造業(yè)的挑戰(zhàn)在于:一方面,,人工智能,、機(jī)器人等智能化應(yīng)用,會進(jìn)一步降低勞動成本在制造業(yè)總投入中的比例,,從而加速弱化我國的要素低成本優(yōu)勢,;另一方面,發(fā)達(dá)國家利用其在新工業(yè)革命中的先發(fā)優(yōu)勢,,不斷強化其全球競爭優(yōu)勢和價值鏈高端位置,,我國如果不能快速趕上,同發(fā)達(dá)國家的技術(shù)差距就會進(jìn)一步拉大,,還可能形成對我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的抑制和對原有產(chǎn)業(yè)趕超路徑的封堵,,不利于我國制造業(yè)向全球價值鏈高端攀升。

但是,,新工業(yè)革命對我國制造業(yè)不僅僅是挑戰(zhàn),,更是一次重大歷史性機(jī)遇。我國已經(jīng)步入工業(yè)化后期,,正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期,。新工業(yè)革命催生了大量新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè),、新業(yè)態(tài)和新模式,,為我國產(chǎn)業(yè)從中低端走向中高端奠定了技術(shù)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、明確了發(fā)展方向,,為我國科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、掌握發(fā)展主動權(quán)提供了重要機(jī)遇,。與前兩次工業(yè)革命發(fā)生時我國積貧積弱的情況不同,,現(xiàn)在我國綜合國力已居世界前列,已經(jīng)形成了完備的產(chǎn)業(yè)體系和厚實的制造基礎(chǔ),,成為全球制造業(yè)第一大國和名副其實的工業(yè)大國,,具備了抓住這次工業(yè)革命機(jī)遇的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件。同時,,我國具有規(guī)模超大,、需求多樣的國內(nèi)市場,可以為新工業(yè)革命提供強大的市場需求動力,。

正是基于這樣的背景,,2015年5月國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》。這是著眼于國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)變革的大趨勢制定的一個長期戰(zhàn)略性規(guī)劃與高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、技術(shù)進(jìn)步路線圖,。它以應(yīng)對新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革為重點,,以促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題,以提質(zhì)增效為中心,,以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合為主線,,以推進(jìn)智能制造為主攻方向,以滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和國防建設(shè)對重大技術(shù)裝備的需求為目標(biāo),,著力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,,實現(xiàn)制造業(yè)由大到強的歷史性跨越。雖然《中國制造2025》出臺還不到兩年,,但無論是在創(chuàng)新中心建設(shè)等五大工程方面,,還是在質(zhì)量品牌建設(shè)、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合等方面,,都已經(jīng)顯現(xiàn)明顯效果,。

可見,面對新工業(yè)革命,,我國有能力抓住機(jī)遇、乘勢而上,,推進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合,,打造國際競爭新優(yōu)勢。事實將證明,,我國制造業(yè)不僅不會因新工業(yè)革命的挑戰(zhàn)而崩潰,,反而會抓住機(jī)遇實現(xiàn)跨越式發(fā)展。例如,,近年來我國電子商務(wù),、智能手機(jī)、智能支付等發(fā)展迅猛,,發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過發(fā)達(dá)國家,。又如,浙江,、廣東的很多制造企業(yè)逐步實施智能機(jī)器對勞動力的替代,,有效化解了勞動力成本上升帶來的不利影響。

自主創(chuàng)新能力:雖然薄弱但在快速增強

改革開放以來,,我國工業(yè)化進(jìn)程快速推進(jìn),,預(yù)計到2020年將基本實現(xiàn)工業(yè)化。這樣一個十幾億人口大國的快速工業(yè)化,,在人類歷史上前所未有,。當(dāng)然,這個快速發(fā)展的過程決定了我國制造業(yè)與發(fā)達(dá)國家已經(jīng)發(fā)展了上百年的制造業(yè)相比,,在品牌,、質(zhì)量和核心技術(shù)等方面還缺少歷史積累,,存在制造業(yè)大而不強問題。我國制造業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,,面臨的根本問題是自主創(chuàng)新能力還顯薄弱,,與發(fā)達(dá)國家的差距較大,主要表現(xiàn)在:傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出,,關(guān)鍵裝備,、核心零部件和基礎(chǔ)軟件還依賴進(jìn)口和外資企業(yè);對新興技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域全球競爭制高點的掌控不夠,,支撐產(chǎn)業(yè)升級的技術(shù)儲備明顯不足,;創(chuàng)新資源協(xié)同運作不暢,技術(shù)創(chuàng)新鏈條存在不同程度的脫節(jié)問題,;等等,。這意味著我國雖是工業(yè)大國,但還不是工業(yè)強國,。正因如此,,在《中國制造2025》中,我國規(guī)劃分三步走建設(shè)制造強國:第一步,,到2025年邁入制造強國行列,;第二步,到2035年我國制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強國陣營中等水平,;第三步,,到新中國成立100年時,我國制造業(yè)大國地位更加鞏固,,綜合實力進(jìn)入世界制造強國前列,。

針對創(chuàng)新能力還比較薄弱的現(xiàn)實,我國正在大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,。以習(xí)近平同志為核心的黨中央將創(chuàng)新發(fā)展作為新發(fā)展理念之首,,明確指出創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。在新發(fā)展理念的引領(lǐng)下,,在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的推動下,,我國創(chuàng)新投入力度不斷加大,創(chuàng)新能力不斷增強,。黨的十八大以來,,我國研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費支出總額逐年提高,2016年已達(dá)15500億元,,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重上升到2.1%,,達(dá)到了中等發(fā)達(dá)國家水平,居發(fā)展中國家前列,已成為僅次于美國的世界第二大研發(fā)經(jīng)費投入國,。2015年,,我國受理專利申請279.9萬件。其中,,發(fā)明專利申請量突破百萬件,,我國成為首個年度接受專利申請量超百萬的國家。到2016年,,我國發(fā)明專利申請量已連續(xù)6年位居世界首位,。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人等《中國制造2025》中提出的十大重點領(lǐng)域發(fā)明專利年均增長率超過23%,?!笆濉逼陂g,我國在載人航天,、探月工程,、深海潛器、超級計算,、北斗導(dǎo)航等戰(zhàn)略高技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破,,高鐵、4G移動通信,、核電,、電動汽車、特高壓輸變電等重大創(chuàng)新成果加速應(yīng)用,。另外,百萬千瓦級核電裝備國產(chǎn)化率提高到85%以上,,一系列大型成套電力裝備已經(jīng)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,。

可見,雖然我國制造業(yè)的技術(shù)水平相對于世界制造強國還有一定差距,,但在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的推動下,,我國制造業(yè)創(chuàng)新能力正在快速提升,取得了舉世矚目的成就,,并呈現(xiàn)加速趕超的態(tài)勢,。經(jīng)過30多年的快速工業(yè)化進(jìn)程,我國制造業(yè)已具備了厚實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),、全面的配套體系,、蒸蒸日上的創(chuàng)新能力,有能力創(chuàng)造新輝煌,。

(作者為中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長,、研究員)

編輯:李敏杰

關(guān)鍵詞:制造業(yè) 創(chuàng)新 勞動力 制造

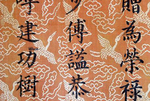

河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨

河北南宮發(fā)現(xiàn)明成化年間七彩圣旨 探訪韓國“世越”號沉船

探訪韓國“世越”號沉船 韓國前總統(tǒng)李明博首次出庭受審否認(rèn)檢方指控

韓國前總統(tǒng)李明博首次出庭受審否認(rèn)檢方指控 聯(lián)合國秘書長呼吁各國根除腐敗

聯(lián)合國秘書長呼吁各國根除腐敗 伊拉克和中國油企簽署油田開發(fā)合同

伊拉克和中國油企簽署油田開發(fā)合同 意大利總統(tǒng)任命朱塞佩·孔特為新政府總理

意大利總統(tǒng)任命朱塞佩·孔特為新政府總理 空軍“紅劍-2018”演習(xí)致力提升體系制勝能力

空軍“紅劍-2018”演習(xí)致力提升體系制勝能力 馬德里上演斗牛表演

馬德里上演斗牛表演

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅