首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

林風眠和齊白石

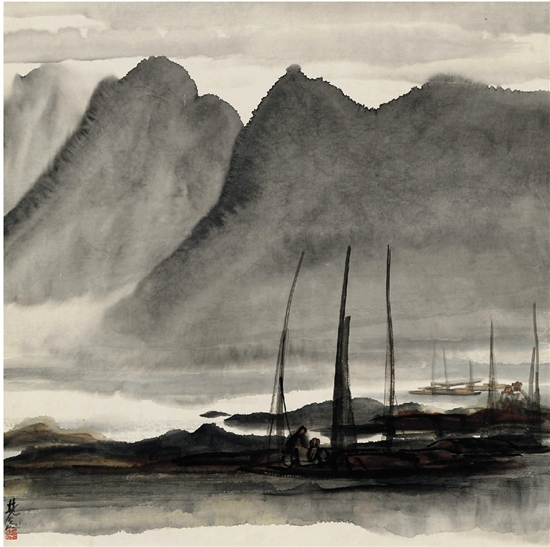

林風眠 捕魚

1926年春,,年僅26歲的林風眠就任北京國立藝術專門學校校長,開始施展自己的藝術抱負,,實踐著伯樂蔡元培的“兼容并蓄”的治學思想,對教學進行布局和改革,。林風眠廣納賢才,,不顧大多數(shù)中國畫教員的反對,聘請民間畫師齊白石授課,。這一段佳話雖然沒有徐悲鴻聘請齊白石那一段流傳廣泛,,卻給了我很多思考。

在20世紀中國的藝術世界里,,群星璀璨,,名家輩出,人們喜歡作比較,,或并列或排序,,比如頗有名目的“北齊南黃”、“南陸北李”就足以悅人靈府,。然而卻很少有人把林風眠與齊白石放到一起來提,,原因很簡單,就是兩人相去太遠,。實際上在我看來,,齊,、林兩人雖然在人生經(jīng)歷,、審美意識、藝術面貌上迥然有別,,但有一點是接近的,,那就是他們都對民間藝術產(chǎn)生了興趣,并從中有所獲益,。

林風眠 風景

林風眠,,一個留洋的畫家,中西融合的典型代表,;齊白石,,一個土生土長的畫家,傳統(tǒng)中國畫的一代高標,。把他們兩人放在一起,,多少有些不合適。但他們之間的共同點——都有汲取民間藝術滋養(yǎng)的思想和經(jīng)歷,,確實不容忽視的,。這里面有一個道理,就是在20世紀初期的社會人文環(huán)境中,,人們面臨社會和文化的雙重危機,,要求變革傳統(tǒng)中國畫與現(xiàn)實脫節(jié)的狀況,,很多有識之士提出“美術革命”。所謂的“美術革命”是以變革傳統(tǒng)文人畫為主旨,,擺脫其遠離現(xiàn)實,、無病呻吟的困境,于是多方尋求出路,,比較典型和有效的就是在文人畫之外發(fā)掘資源進行整合與再造,。齊、林兩人的異中之同便應運而生,。

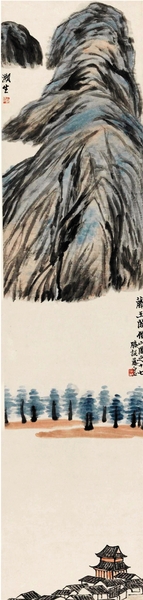

齊白石的“土”是與生俱來,,他著力把“土”的轉化為雅的,文人畫的筆墨精粹和民間的純樸氣質在此交糅一處,;林風眠的“土”是一種借用,,他發(fā)現(xiàn)了“土”的價值,里面的非文人畫的特質更便于與西方的現(xiàn)代派繪畫融匯合一,,土中有洋,。齊白石自己身上就有“土”的東西,所以他畫面的現(xiàn)代同樣是來自民間,,比如平面化,、寫實與寫意的鮮明對比。林風眠把目光投向“土”,,用比較學術和確切的說法是,,他重新發(fā)現(xiàn)并充分利用了晉唐以前非文人畫的傳統(tǒng),并使之獲得新生,,林風眠也因此成為20世紀初對中國畫變革力度最大的畫家,。

齊白石 滕王閣

20世紀初“美術革命”的實質是中西融合。在“啟蒙” 與“ 救亡”雙重合奏的大背景下,,無論啟蒙還是救亡,,都希望中國畫面對西方藝術的挑戰(zhàn)做出積極回應。19世紀到20世紀初中國畫程式的不斷重復和復制使之陷入了一個空洞無物,、聊無生命的境地,。走向現(xiàn)代,一方面是注入生命力和精氣神,,一方面是賦予新的形式活力,。畫家在自覺與不自覺之間走向現(xiàn)代,或者說,,現(xiàn)代意識不是在大多數(shù)畫家頭腦中自覺存在或接受的,,但卻在一片呼聲中都或多或少地有所觸動。從齊白石的作品中看得出他不再只是文人墨戲的空洞游戲和無病呻吟的小情小趣,,也不再是新瓶舊酒式的點綴新意,。他畫里有生活現(xiàn)實的題材內容,,也有極為鮮活的“話語”,法理嚴謹,,筆墨清新,,正是因其生活、鮮活,,贏得“人民藝術家”的殊榮便名至實歸,。相對講,齊白石是極容易被接受的,,無論知識分子,,還是普通百姓,都能看得懂他的作品,。而林風眠就不會那樣幸運了,,純粹的形式探索對于國家、民族所面臨的困頓與危機而言,,現(xiàn)實的功用微乎其微,,既已失去足夠的社會支持與認同,現(xiàn)實的痛苦便不期而至,,林風眠的藝術必定要孤寂地存在,。除去現(xiàn)實考量,他對西方繪畫的分析和理解也是大多數(shù)畫家無法企及的,,我們拿他的作品放在西方繪畫里面絕對不感覺弱,,放在中國畫展覽中則有鶴立雞群的突出感。林風眠何以發(fā)現(xiàn)諸如瓷繪,、漢畫像石(磚)中的語言元素與西方藝術的通約性呢,?在我看來,,非文人畫傳統(tǒng)的繪畫造型飽滿,,用線單純,而文人畫的一套筆墨程式和規(guī)則(如屋漏痕,、折釵股,、錐畫沙等)——是“文”之后的一種“裝飾”,是文人士大夫發(fā)明和發(fā)現(xiàn)的演繹自然世界的方法,。老實講,,它確實很高級,因為它具備了生發(fā)的能力,,使自身演化繁殖成為可能,,是其特殊的意味和生命。這一點,,在“中國畫窮途末路”說破滅之后即可證明,。但是那套程式又是相對自足和封閉的,,它向內有余,向外則不足的性格限制了更廣闊的探索和發(fā)展,,尤其在其僵化時更覺凸顯,。前一段時間,我去保利大廈看佛像展覽和青銅器展覽,,心不禁為之一震:這些藝術所蘊涵的美學精神和品質也是絕對可以代表中國藝術精神的,!這說明我們的藝術創(chuàng)作,除了文人畫,,還有更寬廣的資源可以利用?,F(xiàn)在的情況是:文人畫似乎是唯一的正宗,其他樣式的藝術都為旁門左道,。把文人畫的形態(tài)樣式等同于中國畫的精神內核,,就有了問題——這個問題困擾了中國畫家整整一個世紀。

也就是說,,民間藝術或非文人畫傳統(tǒng)有極為廣闊的空間和旺盛的生命力,,是完全可挖掘、可利用的,。林風眠在融合中西的過程中正是敏銳地看到了這一點,,齊白石也是從民間藝術的樸素氣質中發(fā)現(xiàn)了反撥明清文人畫華而不實的路徑,林風眠以其迅疾輕快的洋氣派改正文人畫的曲折往復,,齊白石則以民間的樸厚意趣替代文人畫的孱弱輕薄,。齊白石繪畫的平民性是顯在的,林風眠繪畫同樣具有平民性,,在很多場合他都大膽而明確地提出了為大眾服務的思想和主張,。實際上,在當時出國留學的畫家中比較普遍地存在著藝術救國的理想,。林風眠身體力行,,最為用力,也最有成績,。齊白石的理想樸素而真實,,傳統(tǒng)文化與民間情結如影隨形,不舍不離,,也終成一代宗師,。兩人都從民間汲取養(yǎng)分或許是一種巧合,但在這巧合中卻蘊涵著一個必然,。正所謂:歲月遷流,,人事倥惚,藝術心跡,,天意助之,。(韓朝)

編輯:陳佳

關鍵詞:林風眠 齊白石 北京國立藝術專門學校

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅