首頁>書畫·現(xiàn)場>一點一評一點一評

千古一書《蘭亭序》

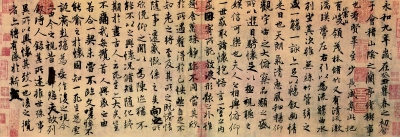

《蘭亭序》馮承素摹本

在中國藝術史上,,恐沒有一個作品贏得了王羲之(303年—361年)行書《蘭亭序》的榮譽。唐太宗李世民將之推舉為“天下第一行書”,,自此以后,,越千百年,《蘭亭序》不僅為歷代帝王所寶,,而且為天下書家崇奉,,尊為“萬世法書之所從出”(宋郭雍語)。

《蘭亭序》為王羲之于353年暮春(永和九年三月三日)撰寫,,是為他與朋友合作的詩集《蘭亭詩》作的序,。王羲之是酒后用寫禿了的毛筆(“退筆”)書寫《蘭亭序》的,“揮毫制序,,興樂而書”,,但酒醒后他日重寫數(shù)十百篇,都不如這篇原作,。王羲之對自己這篇不可重復的“神助之作”,,特別珍愛寶重,留與子孫傳承,,傳到第七代孫僧智永,,卻傳出王氏,傳給了智永的弟子辯才,。

李世民做了皇帝后,,搜集王羲之真跡無數(shù),但獨不得《蘭亭序》,,而又偏重《蘭亭序》,,“求見此書,營于寤寐”,,得知此書在僧人辯才處,,不惜以千古一帝之尊,聽從房玄齡進諫,,派監(jiān)察御使蕭翼從80旬老僧辯才處施用詭計獲取,。在唐人何延之筆下,“蕭翼賺《蘭亭》”,權計相加,,驚險曲折,,擱今天不啻是一部劇情大片。初得《蘭亭序》,,李世民曾命其御用拓書人馮承素等四人各臨摹數(shù)本,,賜給皇太子諸王近臣。李世民做了22年皇帝(627年-649年),,他去世后《蘭亭序》真跡為他殉葬昭陵,、埋沒至今。(參見《何延之蘭亭記》)

李世民何以獨尊《蘭亭序》,,而且他的推崇又成為后世不同朝代書法思潮的主導觀念,?一言以蔽之,是《蘭亭序》符合他所代表的中國書法的理想精神,。李世民認為“詳察古今,,研精篆、隸,,盡善盡美”惟王羲之一人,,并且稱贊王羲之書法“點曳之工,裁成之妙,,煙霏露結,,狀若斷而還連;鳳翥龍蟠,,勢如斜反直”(《晉書·王羲之傳論贊》),。李世民的評價,揭示了王羲之書法兩個基本特點:連續(xù)性(“狀若斷而還連”)和變化性(“勢如斜反直”),。但是,,這是非王羲之不可以達到的連續(xù)與變化境界,天真自然而至于神妙莫測,,即所謂“煙霏露結”和“鳳翥龍蟠”,?!短m亭序》全篇324個字,,從首字“永”字開始,到末字“文”字結束,,不僅筆斷意連,、筆勢通暢活潑,而且屈伸正斜,、無一字相同——其中21個“之”字,,字字不同。然而,《蘭亭序》更表現(xiàn)出心手相從,、物我冥合的幽淡從容,,是極高度的率性自由與極微妙的法度考量的平衡。這就是中國書法的理想精神的核心,,也就是李世民所謂“盡善盡美”,。

王羲之以59歲而終,唐代書學家孫懷瓘概括其為人,,稱其“骨鯁高爽,,不顧常流”(《書斷》)。王羲之生活的時代,,是崇尚老莊,、風流放達的時代,在他的前面,,有孤傲任性,、直言禍身的嵇康;在他的后面,,有歸隱田園,、放逸詩酒的陶淵明。與嵇陶相比,,王羲之更為自然沖和,,他既具清真貴要的超然氣質,又懷抱耿直俊利的士人意氣,。王羲之是道教的信徒,,但相對于老子,他的生命精神更同化于莊子,。從南朝劉慶義的《世說新語》和唐朝張彥遠的《法書要錄》所記載的諸多故事可見,,王羲之是集雅量、興趣,、耿直和仁愛為一身且極具人格魅力的藝術家,。他畢生無意官場權力,一生數(shù)度拒辭官位,,然而一旦就任,,卻上憂君國、下恤民生,,護國賑民,,甚至不惜招罪引恨。355年,,53歲的王羲之因與王述仇隙不解,,恥為其下,,在父母墓前立誓辭官,絕別官場,,歸棲于山水之樂,、親朋之歡。王羲之的“不顧常流”,,出自于他耿直曠達的人生情懷,,惟其如此,他的一切行止都極親切自然,,極超曠靈動,。張懷瓘稱王羲之“天質自然,風神蓋代”(《書斷》),,實為精準之論,。

關于王羲之的生卒年,史上有兩種說法,,一說303年—361年,,一說321年—379年。若王羲之生于321年,,則于353年33歲時撰《蘭亭序》,。這不僅與諸多史實不合,也與齊梁時代王僧虔和庚穌等士人所持王羲之書法“在始未有奇殊,,迨其末年乃造其極”之說相背,。王羲之少年既以聰慧善書成名屬實,但成為后世崇奉的“古今莫二”書圣者,,實以其暮年“博精諸體,、備成一家”的書法造詣?!短m亭序》不僅是王羲之畢生會古通今,、變古為今的登峰造極之作,更是他的人生經歷至暮年而熔鑄精粹,、自然曠達的結晶,。張懷瓘標定王羲之書法境界為“靈和”(《書議》),觀《蘭亭序》,,純是一片靈和氣象,,用該文中四字來說,則是“惠風和暢”,。非王羲之寫不出《蘭亭序》,,王羲之非達51歲知天命之年亦寫不出《蘭亭序》。以書證史,,我們可以斷定,,王羲之生于303年。

《世說新語》載“時人目王右軍飄如游云,、矯若驚龍”,,這是論王羲之的風貌氣象(“容止”);《晉書》載“論者常稱其筆勢,,飄若游云,、矯若驚龍”,這是評王羲之的書法境界,。“飄如游云,、矯若驚龍”,是親切自然,、生氣活躍的靈和境界,,是王羲之其人、其書渾然一體的境界,,由其一生天資與功夫的鍛煉積累而成,。元代書畫家趙孟頫說:“右軍書蘭亭是已退筆,因其勢而用之,,無不如志,,茲其所以神也。”(《蘭亭十三跋》)人老筆禿,,不以神采取勝,,但得骨氣天然,不屈意逢迎,,不矯強自重,,興懷嗟悼,無我無非我,。

唐代書法家孫過庭稱王羲之書法“情動形言,,取會風騷之意;陽舒陰慘,,本乎天地之心”(《書譜》),。“取會風騷之意”,是得意于薪火相傳的人文滋養(yǎng),;“本乎天地之心”,,是指感會自然、物我通融,。人,、書至此境界,則是天縱自然,,是張懷瓘所謂“道微而味薄,,固常人莫之能學”(《書議》)的境界,。當然,這也是中國書法精神的理想境界,。

柳宗元評《蘭亭序》說道:“夫美不自美,,因人而彰。蘭亭也,,不遭右軍,,則清湍修竹,蕪沒于空山矣,。”(《邕洲馬退山茅亭記》)李世民舉帝王之力推舉《蘭亭序》,,使之成為“天下莫二”的書法楷模,無李世民的偏重獨愛,,《蘭亭序》恐將不為天下人所寶重,。但是,卻又因為李世民偏重獨愛,,《蘭亭序》真跡為之殉葬,、與世禁絕,乃至后世只能見習臨摹之本,,幻想真跡,,聚訟紛紜,千古一恨,。

然而,,唐人書法強調法度,李世民定《蘭亭序》為書法之本尊,,設若《蘭亭序》真跡在世,,為天下唯一法書,必然拘束書家臨寫的個性新意,,出現(xiàn)千人一書,、萬人一字的局面也未必不可能。正因為《蘭亭序》真跡禁影,,臨本萬殊,,才出現(xiàn)了唐代書法流派林立、風格紛繁的景象,。李世民獨霸《蘭亭序》于冥穴,,其罪也?其德也,?因為文化傳進的詭異矛盾,,是不能斷然定論的。

編輯:邢賀揚

關鍵詞:《蘭亭序》 王羲之 行書 唐太宗李世民

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日 以色列對加沙地帶實施報復性空襲

以色列對加沙地帶實施報復性空襲 特朗普宣布承認以色列對戈蘭高地的主權

特朗普宣布承認以色列對戈蘭高地的主權 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會準備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會準備就緒 也門飲用水供應嚴重短缺

也門飲用水供應嚴重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅