首頁>書畫·現(xiàn)場>一點一評一點一評

中國傳統(tǒng)美學(xué)與藝術(shù)

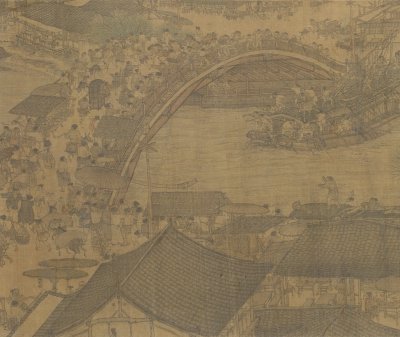

《清明上河圖》局部

■演講人簡介:

曾繁仁現(xiàn)任山東大學(xué)文藝美學(xué)研究中心名譽主任、山東大學(xué)終身教授,曾先后擔(dān)任山東大學(xué)黨委書記與校長等職,。長期從事美學(xué)與文藝學(xué)的教學(xué),、科研工作,著有《美學(xué)之思》,、《生態(tài)美學(xué)導(dǎo)論》、《中國新時期文藝學(xué)史論》、《美育十五講》等多部著作,。

曾繁仁

編者按:

結(jié)合新的時代條件傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,傳承和弘揚中華美學(xué)精神,,是當(dāng)前文藝發(fā)展的重要方向,。中華美學(xué)思想意蘊深厚,在歷史長河中滋養(yǎng)著中華民族的精神生活并深刻影響著傳統(tǒng)藝術(shù)的發(fā)展,,其精神在當(dāng)代仍有其現(xiàn)實的生命力,。曾繁仁先生詳細(xì)闡釋了中華美學(xué)思想的特色以及傳統(tǒng)藝術(shù)中所蘊含的審美智慧。

■閱讀提示:

□美學(xué)與一個民族的歷史文化,、生活方式密切相關(guān),,中華美學(xué)思想具有鮮明的中國歷史文化特色。

□國畫沒有僅僅將自然景觀作為人們觀賞的對象,,而是進(jìn)一步拉近人與自然的關(guān)系,,將自然變成與人密切相關(guān)的可親之物,甚至進(jìn)一步使之進(jìn)入人的生活世界,。

□中國戲曲是仍然活躍于當(dāng)代舞臺的古典戲劇藝術(shù),,它的美學(xué)追求是一種“樂”的生命情感抒發(fā),其特點是表演與程式的相生相克,,從而產(chǎn)生一種特殊的生命之力,。

周信芳先生《徐策跑城》劇照

中華美學(xué)的“中和”思想

審美與藝術(shù)素養(yǎng)是人的基本素養(yǎng)。馬克思曾經(jīng)在《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)哲學(xué)手稿》中批判資本主義社會人的“異化”時指出,,動物只能按照“種的尺度建造”,,而人卻能夠按照“美的規(guī)律建造”,闡明了審美與藝術(shù)的素養(yǎng)是人區(qū)別于動物的本性之一,。同時,,審美與藝術(shù)素養(yǎng)也是人擺脫低俗生活的重要途徑。高爾基曾經(jīng)說道,,“照天性來說,,人人都是藝術(shù)家,。他無論在什么地方,總是希望把‘美’帶到他的生活中去,。他希望自己不再是一個只會吃喝,,只知道很愚蠢地、半機(jī)械地生孩子的動物,。他已經(jīng)在自己的周圍創(chuàng)造了被稱為文化的第二自然,。”

著名物理學(xué)家錢學(xué)森多次提到我國創(chuàng)新人才培養(yǎng)問題,這就是“錢學(xué)森之問”,。但錢學(xué)森先生自己其實已經(jīng)在一定程度上對于這一問題做出了回答,,那就是走“科技與藝術(shù)結(jié)合”之路。他說,,“我覺得藝術(shù)上的修養(yǎng)對我后來的科學(xué)工作很重要,,它開拓了科學(xué)創(chuàng)新思維。”又說“處理好科學(xué)與藝術(shù)的關(guān)系,,就能夠創(chuàng)新,,中國人就一定能賽過外國人”。1999年6月頒布的《關(guān)于深化教育改革全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》,,將美育正式列入黨的教育方針,并指出美育“對于促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展具有不可代替的作用”,。此前,我國著名教育家何東昌指出“缺乏美育的教育是不完全的教育”,,由此我們可以理解為缺乏審美與藝術(shù)素養(yǎng)的人才不是全面發(fā)展的人才,。中華美學(xué)具有深厚的歷史傳承,要加強美育,、提高人們的審美和藝術(shù)素養(yǎng),,必須加深對中華美學(xué)的認(rèn)識,傳承和弘揚中華美學(xué)精神,。

美學(xué)是一種人學(xué),,是人與對象的審美關(guān)系之學(xué)。所謂審美,,就是人與對象之間一種肯定性的情感體驗,。美學(xué)與一個民族的歷史文化、生活方式密切相關(guān),,中華美學(xué)思想具有鮮明的中國歷史文化特色,。中國古代是“天人合一”與“太極化生”的哲學(xué)思維方式,,天與人,、主與客之間是一種混沌的交融一體的關(guān)系。這是相異于古希臘“和諧論”的“中和論”哲學(xué)與美學(xué),,具有十分豐富的內(nèi)涵,,對于中國古代藝術(shù)具有指導(dǎo)與滲透的作用,。

“保合太和”之自然生態(tài)之美:

馮友蘭先生認(rèn)為,中國是一個大陸國家與農(nóng)業(yè)為主的社會,。所以,,“中國哲學(xué)家的社會、經(jīng)濟(jì)思想中,,有他們所謂的‘本’,、‘末’之別。‘本’指農(nóng)業(yè),,‘末’指商業(yè)”,。儒家和道家“都表達(dá)了農(nóng)的渴望和靈感,在方式上各有不同而已”,。正因為中國古代哲學(xué)與美學(xué)表達(dá)的是對“農(nóng)的渴望和靈感”,,追求天人相和,風(fēng)調(diào)雨順,,五谷豐登,,所以,《周易》將之表述為“保合太和,,乃利貞”,。只有“保合太和”,才能“利貞”,,使天人相合,,風(fēng)調(diào)雨順,獲得豐收,?!抖Y記·中庸》強調(diào)“致中和,天地位焉,,萬物育焉”,,天地各得其位才能使萬物化育生長,這是最理想的“中和”之美境界,,也就是《周易·坤·文言》所說的“正位居體,,美在其中”。天人之和,、風(fēng)調(diào)雨順的自然生態(tài)之美是“中和美”的主要內(nèi)涵,。

“元亨利貞”、“四德”之吉祥安康之美:正因為中國古代主要的美的形態(tài)是“保合太和,,乃利貞”的自然生態(tài)之美,,其具體表現(xiàn)形態(tài)就是“元亨利貞”。《周易·乾卦》卦辭:“乾,,元亨利貞,。”《周易·乾·文言》加以闡釋道,“元者,,善之長也,;亨者,嘉之會也,;利者,,義之和也;貞者,,事之干也,。君子體仁足以長人,嘉會足以合禮,,利物足以和義,,貞固足以干事。君子體此四德者,,故曰乾,,元亨利貞。”“體此四德”,,即要求君子順應(yīng)天道自然,,“與天地合其德”。因此,,這“四德”,,既是造福于人民的四種美德,也是實現(xiàn)吉祥安康的四種美的行為,。在這個意義上,,“四德”也就是“四美”。

“中庸之道”之適度適中之美:

“中庸之道”是“中和論”的必有之義,??鬃釉疲?ldquo;中庸之為德也,其至矣乎,!民鮮久矣”,,又說“過猶不及”。“中庸之道”與中國傳統(tǒng)哲學(xué)思想中“反者道之動”(《老子·四十章》)密切相關(guān),。就是說,,一件事情做過頭了會走向自己的反面,所以孔子強調(diào)“執(zhí)其兩端而用其中”,。具體言之,,“中庸之道”的基本內(nèi)涵就是《禮記·中庸》篇所說的“喜怒哀樂之未發(fā),,謂之中;發(fā)而皆中節(jié),,謂之和。中也者,,天下之大本也,,和也者,天下之達(dá)道也,。致中和,,天地位焉,萬物育焉”,。所謂“喜怒哀樂之未發(fā)”,,就是強調(diào)了情感的含蓄性;而“發(fā)而皆中節(jié)”,,則強調(diào)了情感的適度性,。而所謂“天下之大本”、“天下之達(dá)道”,,即言“中庸之道”反映了天地運行變化的根本規(guī)律,。遵循這一規(guī)律,才能“致中和”,,使“天地位”,、“萬物育”。

“和而不同”的相反相成之美:

“和而不同”是“中和論”哲學(xué)—美學(xué)的重要內(nèi)涵,,具有極為重要的價值,。《左傳·昭公二十年》記載了齊侯與晏子有關(guān)“和”與“同”關(guān)系的一段對話,,闡述了“和而不同”的內(nèi)涵:

“和如羹焉,,水、火,、醯(xī),、醢(hǎi)、鹽,、梅,,以烹魚肉,許(chǎn)之以薪,,宰夫和之,,齊之以味,濟(jì)其不及,,以泄其過,。君子食之,,以平其心。君臣亦然,。君所謂可而有否焉,,臣獻(xiàn)其否,以成其可,;君所謂否而有可焉,,臣獻(xiàn)其可,以去其否,,是以政平而不干,,民無爭心。故《詩》曰:‘亦有和羹,,既戒既平,。鬷嘏(zōnggǔ)無言,時靡有爭,。’先王之濟(jì)五味,,和五聲也,以平其心,,成其政也,。聲亦如味,一氣,、二體,、三類、四物,、五聲,、六律、七音,、八風(fēng),、九歌,以相成也,,清濁,、小大、短長,、疾徐,、哀樂、剛?cè)?、遲速,、高下、出入,、周疏,,以相濟(jì)也,。君子聽之,以平其心,。心平,,德和,故《詩》曰‘德音不瑕’,。”

這段話告訴我們,,“和”猶如制作美味佳羹,運用水火醋醬鹽梅魚肉等多種材料調(diào)和,,慢火烹之,以成美味佳肴,。這個道理同樣適用于音樂,,美妙的音樂也是由不同的、甚至相異相反的元素構(gòu)成,,卻能平和人心,,協(xié)調(diào)社會。“和而不同”劃清了“和”與“同”的界線,,“同”是單一元素的組合,,“和”則是多種元素、甚至是各種相反元素的組合,。這里包含著古典形態(tài)的“間性”與“對話”的內(nèi)涵,,十分可貴。

“和實相生”的生命旺盛之美:中國古代文化哲學(xué)不僅提出了“和而不同”的重要理論,,而且進(jìn)一步提出了“和實生物,,同則不繼”的重要觀點?!秶Z·鄭語》載鄭桓公向史伯請教“周其弊乎,?”即周朝是否將會沒落的問題。史伯的回答是肯定的,,并指出其原因在于“去和而取同”,,并就此闡釋道:“夫和實生物,同則不繼,。以他平他謂之和,,故能豐長而物歸之。若以同裨同,,盡乃棄矣,。”在這里,史伯運用日常的生物學(xué)的規(guī)律來說明社會現(xiàn)象,,指出如果地里的作物是多樣之物的交合,,那就能繁茂生長并取得豐收,;如果是單一之物的累積,則會使田園荒廢,。社會現(xiàn)象與藝術(shù)現(xiàn)象同樣如此,。所以,“和實相生”正是中國古代“生命論”美學(xué)的典型表述,,也是其有機(jī)生命性特點的表征,。

人文化成之禮樂教化之美:中國古代哲學(xué)與文化強調(diào)塑造如“君子”那樣“文質(zhì)彬彬”的理想人格?!吨芤住焚S卦的《彖傳》由“天文”,、“人文”之美提出了“人文教化”、“化成天下”的問題:“剛?cè)峤诲e,,天文也,。文明以止,人文也,。觀乎天文,,以察時變,觀乎人文,,以化成天下,。”《周易·說卦》對“人文化成”觀念進(jìn)一步加以闡發(fā),指出“昔者圣人之作易也,,將以順性命之理,。是以立天之道曰陰與陽,立地之道曰柔與剛,,立人之道曰仁與義,。”說明圣人“作易”是試圖以天道之陰陽、地道之柔剛教化人民,,建立起人道之仁義,。這種教化的實施在中國古代主要借助于禮樂,就是所謂“禮樂教化”,?!抖Y記·樂記》云:“是故先王之制禮樂也,非以極口腹耳目之欲也,,將以教民平好惡,,而反人道之正也”,也就是說禮樂教化的目的是回到仁義之正途,。

下面我們以中國傳統(tǒng)繪畫和戲曲來談一談傳統(tǒng)藝術(shù)中所蘊含的審美智慧,。

中國傳統(tǒng)繪畫中的生態(tài)審美智慧

中國傳統(tǒng)繪畫即國畫是一種中國特有的“自然生態(tài)藝術(shù)”。它力主一種自然的藝術(shù)原則,,這里的自然并非自然之物,,而是東方“一陰一陽之謂道”的自然之道,,依靠動與靜、筆與墨,、濃與淡,、墨與彩以及畫與白等交互統(tǒng)一而表現(xiàn)出藝術(shù)的生命力量。例如,,宋代著名文學(xué)家蘇軾的《木石圖》,,就是極為簡潔的枯樹一株與頑石一塊,畫面是大量的空白,,但卻通過這種畫與白,、石與樹以及筆與墨的自然形態(tài)的對比表現(xiàn)了文人傲然挺立的精神氣質(zhì)。

國畫在透視上運用一種相異于西畫的“散點透視”,這是一種“從四面上下各方看取”的透視,。北宋畫家郭熙在《林泉高致》中將之概括為“三遠(yuǎn)”,,即自上而下之高遠(yuǎn)、自前而后之深遠(yuǎn),、自近而遠(yuǎn)之平遠(yuǎn),。使得遠(yuǎn)近,、高低,、里外與白背等各個側(cè)面均取得平等展現(xiàn)的機(jī)會,靈動而富有生命的生活得到全方位的呈現(xiàn),。例如宋代張擇端的《清明上河圖》,,形象而生動地反映了汴河兩岸清明時節(jié)的各色人等,各種活動,,展現(xiàn)出宏大的場景,。

國畫基本的創(chuàng)作原則是唐代畫家張璪提出的“外師造化,中得心源”,。這里,,“師造化”就是以大自然為師,“得心源”即是以內(nèi)在精神為源泉,。這是非常重要的具有中國特色的藝術(shù)創(chuàng)作理論,,與“天人合一”思想一致。在這里,,“外師造化”與“中得心源”是統(tǒng)一的,,而不是分開的兩個階段。宋代羅大經(jīng)《鶴林玉露》記述了曾云巢畫草蟲的故事,。羅大經(jīng)記述曾氏之自敘道:“某自少時,,取草蟲,籠而觀之,,窮晝夜不厭,。又恐其神之不完也,,復(fù)就草地觀之,于是始得其天,。方其落筆之際,,不知我之為草蟲耶,草蟲之為我也,。此與造化生物之機(jī)箴,,蓋無以異。”人與草蟲化而為一,,實際上是草蟲之神韻與人之神韻已經(jīng)化而為一,。也就是鄭燮所言,眼中之竹,、胸中之竹與手中之竹的統(tǒng)一,。經(jīng)過這樣的創(chuàng)作過程,作品就是天人的統(tǒng)一,,神似與形似的統(tǒng)一,,滲透出一種少有的神韻。

國畫沒有僅僅將自然景觀作為人們觀賞的對象,,而是進(jìn)一步拉近人與自然的關(guān)系,,將自然變成與人密切相關(guān)的可親之物,甚至進(jìn)一步使之進(jìn)入人的生活世界,。這說明,,創(chuàng)作的本意并不只在單純的藝術(shù)鑒賞,還在于創(chuàng)造一種與人的生活世界緊密相關(guān)的自然景觀,。自然外物不是外在于人的,,而是與人處于一種機(jī)緣性的關(guān)系之中,成為人生活的組成部分,。例如,,宋代著名畫家王希孟所作《千里江山圖》,是一幅長卷,,以色清色綠為主調(diào),,畫出了山清水秀錦繡河山的壯麗景色。盡管是山水,,但卻是人的生活世界,,畫中錯落著漁村山莊,點綴著道路小橋人家,,間雜著扶梳的林木,,一副人間可觀、可居、可游的氣派,。

唐代畫家王維在《山水論》中指出“凡畫山水,,意在筆先”,強調(diào)山水畫創(chuàng)作中要處理好“意”與“筆”的關(guān)系,。所謂“意”,,為畫家的“意興”,而“筆”則為“筆墨”,,兩者在國畫中是一種“興寄”的“托物起興”,、“借物寓志”的關(guān)系。清初著名畫家石濤在《苦瓜和尚畫語錄》中指出,,“古之人寄興于筆墨,,假道于山川。不化而應(yīng)化,,無為而有為,,身不炫而名立”。在石濤看來,,通過繪畫寄興于筆墨形象,,借道于山水畫作,這樣能夠做到不想教化而能夠教化,,在無為中卻能做到真正的有為,,不炫耀自己卻能夠揚名天下。

總之,,中國傳統(tǒng)繪畫藝術(shù)飽含著極為豐富的生態(tài)審美智慧,,對于發(fā)展當(dāng)代美學(xué)有著很深的啟發(fā)意義,。當(dāng)然,,我們在這里肯定中國傳統(tǒng)畫作為“自然生態(tài)藝術(shù)”的優(yōu)長之處,但并等于否定西方繪畫的一些優(yōu)點,,兩者各有所長,,完全可以在新時代起到互補的作用。1956年,,張大千在歐洲舉辦畫展,,曾經(jīng)專門拜訪著名西畫名家畢加索,兩人互贈畫作,,相談甚歡,,畢氏對于包括中國畫在內(nèi)的東方藝術(shù)給予了高度評價。張大千事后感慨:“深感藝術(shù)為人類共同語言,,表現(xiàn)方式或殊,,而求意境、功力,、技巧則一,。”

追求生命情感的中國戲曲

中國戲曲是仍然活躍于當(dāng)代舞臺的古典戲劇藝術(shù),,它的美學(xué)追求是一種“樂”的生命情感抒發(fā),其特點是表演與程式的相生相克,,從而產(chǎn)生一種特殊的生命之力,。中國戲曲的唱念做打、著衣化妝,、舞臺布景,、音樂鑼鼓、出場下場,,一舉一動都有嚴(yán)格的程式規(guī)范,,程式好像是國畫的筆墨,演員只有憑借程式才能扮演出五彩繽紛的生命之歌,。不過,,演員對于程式要“進(jìn)得去,出得來”,,使得兩者之間形成良性互動,。例如,周信芳之演《徐策跑城》很好地利用涮步,、跌跑等程式動作在急切的亦跑亦唱中表達(dá)了徐策秉持正義為薛家申冤的情感歷程,。

音樂是中國戲曲的主腦。首先,,節(jié)奏感是中國戲曲音樂性的核心,,特別是鑼鼓與板眼更是節(jié)奏的重要因素?!犊粘怯嫛分兴抉R懿兵臨城下時的“急急風(fēng)”將我們帶到一種特殊的情感情境,。其次,戲曲音樂的韻味,,是通過特殊的起承轉(zhuǎn)合,、字正腔圓的演唱帶來一種特有的“味在咸酸之外”的滋味,產(chǎn)生繞梁三日,,余味無窮的感受,。

中國戲曲的表演是一種虛擬性的表演,所有的布景,、情境與時空都在演員身上,,通過表演以及觀眾的想象才能夠呈現(xiàn)出來。首先是布景簡單,,例如《秋江》中陳妙常乘船追潘必正,,在秋江之上全憑老艄翁的一支漿,波浪起伏、隨波飛馳,、上船靠岸,,盡顯無遺,有的觀眾說看得有暈船之感,。其次是空間,,通過演員的步法表現(xiàn)山峰樓臺與萬水千山,將空間在舞臺上呈現(xiàn)出來,,正所謂“三五步萬水千山,,六七人千軍萬馬”。再次是情境,,《三岔口》完全通過演員的表演將黑夜的氛圍表現(xiàn)無遺,。最后是中國戲曲特殊的背供,即面向觀眾講悄悄話,,似乎舞臺上的另外人物不存在,,也是虛擬性的?!段鲙洝分袕埳鸀榻咏L鶯拿出五千錢參加佛事,,背供說,“這五千錢使得有些下落”,。這種虛擬化表演是利用了觀眾的反觀式審美,,即通過演員表演這個中介,反觀到真實的布景,、情境與空間,,化虛為實,觀眾是以自己的生命力對戲曲加以深度介入,。

中國戲曲的結(jié)構(gòu)是一種線性的生命情感的自然流露,,是其作為“樂”的美學(xué)基調(diào)的重要表現(xiàn),是一種時間的藝術(shù),。李漁在《閑情偶記》“詞曲部”中論述中國戲曲的“密針線”,。所謂“密針線”是“必須前顧數(shù)折,,后顧數(shù)折,,顧前者欲其照映,顧后者便于埋伏,。照映埋伏,,不止映照一人,埋伏一事”,。例如,,《西廂記》就以白馬解圍為中心線索,按照時間順序設(shè)計了進(jìn)寺、相遇,、被圍,、解圍、定情,、賴婚,、拷紅、送別與團(tuán)圓等連貫一氣的情節(jié)發(fā)展結(jié)構(gòu),,不留縫隙,。正因為這種線性結(jié)構(gòu),所以戲曲也是一種“人隨景走,,步步可觀的”散點透視,。《西廂記》中張生游殿邊走邊唱,,從佛殿到僧院,,再到廚房、法堂,、洞房,、寶塔、回廊,,讓觀眾隨之一路觀看,,與生命的時間歷程一致。

中國戲曲的結(jié)局通常是貫穿著“中和論”審美理想的大團(tuán)圓結(jié)局,,與之相比,,西方戲劇則是由順境轉(zhuǎn)入逆境的單一悲劇結(jié)局。明代戲劇家丘睿寫道“亦有悲歡離合,,始終開合團(tuán)圓”,。李漁認(rèn)為,“全本收場,,名為大收煞,。此折之難,在無包括之痕,,而有團(tuán)圓之趣”,。所以“善有善報,惡有惡報”的大團(tuán)圓是中國戲曲的常態(tài)結(jié)局,。這就形成長期以來對于中國戲曲評價之爭論,。蔣觀云、朱光潛與錢鐘書均對此持批評態(tài)度,。朱光潛在《悲劇心理學(xué)》中認(rèn)為,,“對人類命運的不合理性沒有一點感覺,,也就沒有悲劇,而中國人卻不承認(rèn)痛苦和災(zāi)難有什么不合理性”,。王國維,、錢穆則認(rèn)為中國有自己的悲劇,不比西方悲劇遜色,。我認(rèn)為中國沒有西方式的悲劇但有自己的悲劇,,充分反映了中國古代“中和論”的哲學(xué)觀、“樂生”的倫理觀,,“執(zhí)其兩端而用其中”的人生觀,、吉祥安康的審美觀。這是中國古代生命論哲學(xué)與美學(xué)的集中反映,,但善惡評價,,對人生的慰藉卻并不缺少。

編輯:邢賀揚

關(guān)鍵詞:傳統(tǒng)美學(xué) 藝術(shù) 曾繁仁 自然生態(tài) 傳統(tǒng)繪畫

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日 以色列對加沙地帶實施報復(fù)性空襲

以色列對加沙地帶實施報復(fù)性空襲 特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán)

特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán) 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會準(zhǔn)備就緒 也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅