首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

四王研究 王鑒繪畫略論:融宋入元后學津梁

“故宮博物院藏清初‘四王’繪畫特展”近期在故宮博物院文華殿書畫館開展,。其較為全面地展示,,又加深了觀者對清初四王的印象,。此前,,上海博物館,、澳門藝術博物館都曾舉辦過“四王”專題展,?!八耐酢睘楹斡腥绱索攘Γ繛楹斡绊懼袊L畫史三百余年,?他們所承接的是一個怎樣的繪畫傳統(tǒng),?

清初“四王”分“婁東”、“虞山”兩派,,“虞山派”中的王鑒,,不僅成為瓣香董其昌的嫡傳,更能出新意,,倡導兼融南北二宗,,形成自身特色。單國霖先生認為,,王鑒一生以摹古,、仿古為宗旨,梳理宋元大家藝術風格,,加以條理化,、規(guī)范化,建立典范風格樣式,,在創(chuàng)作實踐中弘揚“南宗”文人畫傳統(tǒng)等方面,,作出了較大貢獻。同時他培養(yǎng)出王翚和吳歷兩位在藝術上有極高造詣的大家,,不愧為“后學津梁”,。然而,他在師法造化,、紀游寫生方面的創(chuàng)作很少,僅有《虞山十景圖冊》等不多的作品,,這種刻意師古的風尚亦對后世產(chǎn)生不小的負面影響,。

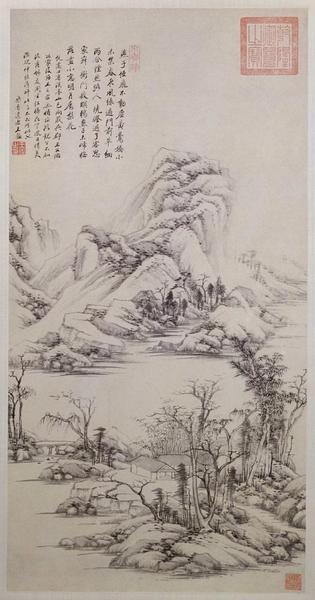

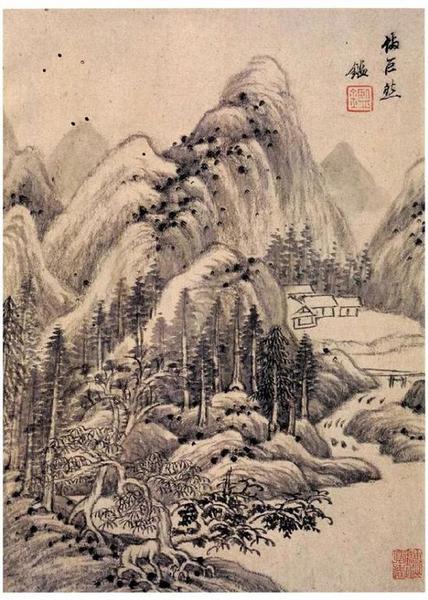

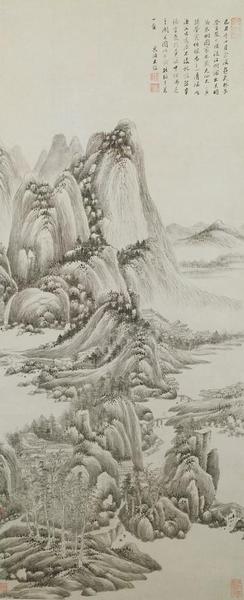

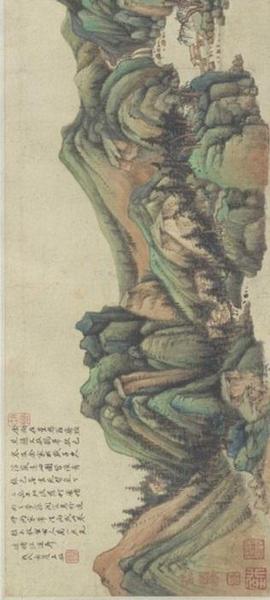

清 王鑒《仿叔明長松仙館圖》軸 1667年 故宮博物院藏

清初畫壇,存在著多種繪畫思潮,,有以“四王(王時敏,、王鑒、王翚,、王原祁)”為代表的摹古畫派,,有以“四僧(弘仁、髡殘,、朱耷,、原濟)”為代表的個性畫派,此外還有龔賢,、鄒喆,、樊圻、吳宏、葉欣等為代表的金陵畫派,,藍瑛的武林派,,羅牧的江西派等等,名家輩出,,流派和風格紛呈,。至康熙后期,“四王”畫派取得了畫壇的正統(tǒng)地位,,如王原祁弟子唐岱在《繪事發(fā)微·正派》一章中論述山水畫的正派傳承時說:“明董思白衍其法派,,畫之正傳,于焉未墜,。我朝吳下三王(王時敏,、王鑒、王翚)繼之,,余師麓臺先生家學師承,,淵源有自?!奔刺岢觥八耐酢睘楫媺傻挠^點,,而王翚在康熙三十年(1691)應宋駿業(yè)之聘入京主筆繪制康熙《南巡圖》;王原祁于康熙四十四年(1705)值南書房,、充《佩文齋書畫譜》纂輯官,,則標志著“四王”藝術得到了皇室的器重,逐漸占領了畫壇的主流地位,。

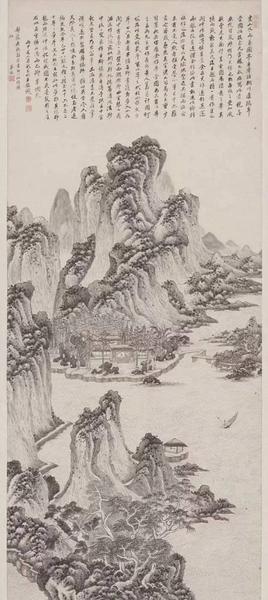

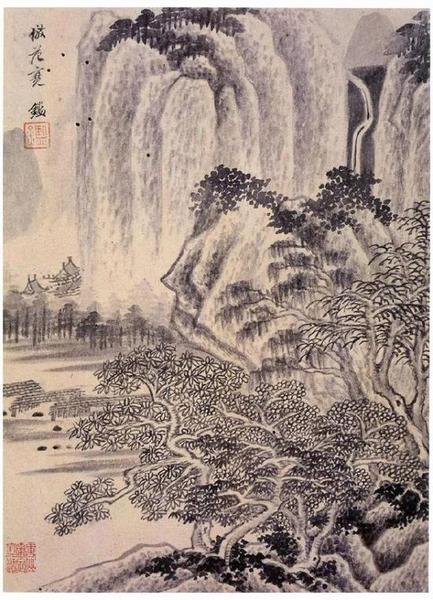

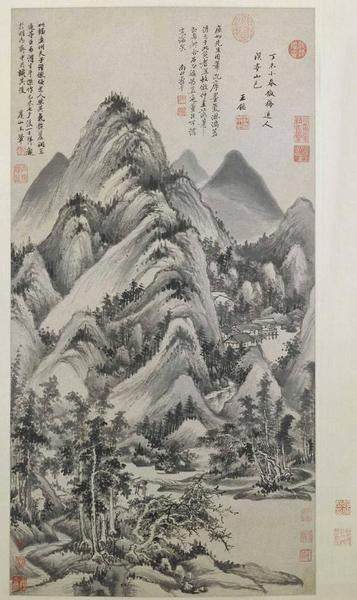

清 王鑒《仿倪云林溪亭山色圖》軸 故宮博物院藏

雍正十三年(1735)成書的張庚《國朝畫征錄》記載王時敏謂:“于大癡墨妙早歲即窮奧,,晚年益臻神化。世之論一峰老人正法眼藏者必歸于公,。以蔭官至奉常,,然淡于仕進,優(yōu)游筆墨嘯詠煙霞,,為國朝畫苑領袖,。”而論王鑒謂:“精通畫理摹古尤長,,凡四朝名繪見輒臨摹,,務肖其神而后已,故其筆法度越凡流,,直追古哲,,而于董、巨尤為深詣,,皴擦爽朗嚴重,,暈以沉雄古逸之氣,誠為先民遺矩,后學指南,?!贝_認了前二王在畫苑的尊崇地位。方熏《山靜居畫論》云:“國朝畫法,,廉州,、石谷為一宗,奉常祖孫為一宗,。廉州匠心渲染,,格無不備;奉常祖孫獨以大癡一派為法,。兩宗設教宇內(nèi),,法嗣蕃衍,至今不變宗風,?!焙髞砑磳⑼鯐r敏、王原祁及其傳人稱為“婁東派”,,王鑒,、王翚及其傳人稱為“虞山派”。

王鑒的生平概況

王鑒像 取自故宮博物院藏清人繪《王鑒像》頁

關于王鑒的生平存在著一些疑竇,,王鑒為太倉人,,明代著名文學家王世貞的后裔,然而究竟是孫子還是曾孫,,有兩種意見,。一種認為是孫子,汪世清主此說,,引吳偉業(yè)《送王鑒黃山八首》詩中,,提到王鑒為王世貞“孫輩”。蔡星儀主曾孫說,,他引清保蘊樓抄本《梅清詩集》卷七《送王元照還山詩》,下原注:“王善畫,,弇州先生曾孫,,偶來京師,舊廉州太守也,?!笔捬嘁碛衷凇锻蹊b是王世貞曾孫考》一文中引用兩條資料:一即王鑒順治十三年 (1656) 畫《夢境圖軸》(故宮博物院藏),自題謂:“后王越石持一贗作售之閑仲叔祖,?!遍e仲即王士騄,是王世貞之弟世懋的兒子,則王鑒為王世貞的曾孫輩,;又陸時化《吳越所見書畫錄》中著錄《王廉州臨北苑瀟湘圖軸》,,王曜升跋云:“伯兄綺歲即好點染?!蓖蹶咨峭跏理鴮O,,與王鑒為堂兄弟。故王鑒為王世貞曾孫一說為之確實,。

清 王鑒《夢境圖》軸 故宮博物院藏

另一問題是王鑒之生年,,以往都依據(jù)乾隆十年《鎮(zhèn)洋縣志》的王鑒小傳,傳曰:“康熙丁巳(1677)年八十卒,?!蓖扑闵隇槊魅f歷二十六年戊戌(1598)?!肚迨犯濉肺灏偎氖砹袀鞫乓凰囆g三有傳曰:“鑒字圓照,,明尚書世貞曾孫……康熙十六年(1677)卒;年八十,?!蓖扑闵晖稀H欢?,前時白謙慎和章暉撰文《王鑒生年考》(載《中國書畫》2009年第11期),,對王鑒的生年作了新的考證,論據(jù)主要是王鑒《夢境圖軸》,,此圖作于丙申(順治十三年,,1656),自題中謂:“余年已四十八,?!蓖扑闵隇槿f歷三十七年己酉(1609),同時文中還有其他資料佐證,,此說與舊說相差十一年,。此兩說何者為準確,我期待有更多資料來論證,,目前我依據(jù)所見王鑒傳世作品中的題跋內(nèi)容來分析,,提出一己之見。

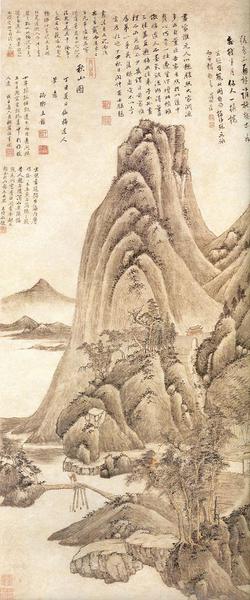

現(xiàn)見王鑒傳世最早的作品是崇禎十年丁丑(1637)夏作《秋山圖軸》(上海博物館藏),,上有王時敏題識:“玄照畫道獨步海內(nèi),,贗作紛紛,不無魚目混珠之嘆,?!贝嗽u雖有延譽之意,,但王鑒是時已名播海內(nèi),決非虛譽,。若按他生于萬歷三十七年(1609),,則此年只有二十九歲,能否擁有如此高的聲譽,,殊可置疑,。而以生于萬歷二十六年(1598)計,已是四十一歲,,至少已有二十余年的畫臘,,加之他天資聰慧,勤奮敏學,,到壯歲時已負盛名,,是比較相宜的。

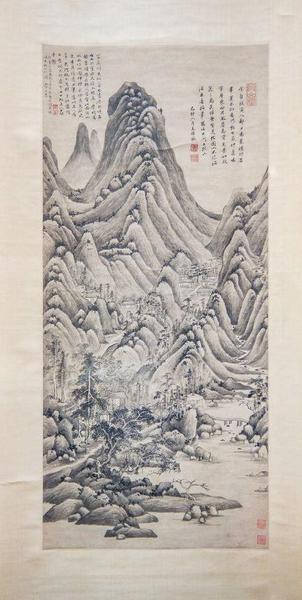

清 王鑒《九峰讀書圖》軸 故宮博物院藏

再一個問題是王鑒的父親是誰,?此事史書上都未明言,。《太倉文史》有一篇高琪撰《王鑒家世考》文,,引用一則資料,,即明末清初人王家禎《研堂見聞雜錄》(《烈皇小識》,上海書店1982年據(jù)神州國光社1951年版復印,,第299頁)中記載:“婁東鼎盛,,無如瑯琊、太原,,瑯琊自王悼起家少司馬,,子忬亦少司馬,被法,,忬子世貞,、世懋,一為南司冠,,一為南奉常,。世貞子士騏,為銓曹主事,,四代甲科,。士騏子慶常,則習為侈汰,,姿聲色,先世業(yè)蕩盡無余,。子最繁,,號圓照名鑒者,,襲蔭為廉州太守,精繪事,,粗持名檢,。”文中又提及清顧師軾纂,、顧思義訂的《吳梅村年譜》康熙八年己酉條下引《婁東耆舊傳》中顧思義的考訂注解,,指出王士騏長子為慶常瑞庭,與王鑒堂叔父王瑞國同為瑞字輩,。王瑞庭(字慶常)因生性奢侈,,迷聲色,蕩盡家產(chǎn),,故而在正式的史傳中恥于把他列入,,以至湮沒無聞。

王鑒字玄照,、圓照,,康熙元年(1662)后,避圣祖玄燁諱,,改為元照,,自號湘碧、弇山后人,。王鑒在明崇禎六年 (1633)鄉(xiāng)試成舉人,,十一年 (1638)以曾祖世貞蔭左府都事,十四年(1641)出守廣東廉州,,至十六年(1643)罷廉州知府,,歸故里,構室于弇園故址,,額曰“染香”,,遂號染香庵主,時年四十六歲,。

王鑒在三十九歲時曾訪董其昌于云間,,曾記:“余丙子年(1636)訪董文敏公于云間,出所藏《鵲華秋色卷》見示,,相與鑒賞,,嘆其用筆渾厚,設色秀潤,,非后人所能夢見,。”(《退庵題跋》卷十八)并見到董收藏的董源,、巨然山水圖,,受到董其昌畫學的影響,。

清 王鑒 《北固山圖》軸 廣東省博物館藏

《太倉州志》載:“王鑒以曾祖世貞蔭左府都事,官廉州太守,?!庇钟洝巴蹊b,字圓照,,世貞曾孫,,由恩蔭歷部曹,出知廉州,,時粵中盛開采,,鑒力請上臺,得罷,,二歲歸”,。王鑒于己卯年(1639)作《北固山圖軸》(廣東省博物館藏),自題道:“余自戊寅(1638)入都,,日為案牘所苦,,筆墨不知為何物。今歲仲夏出守粵東,,回思風塵馬背光景,,如脫籠之鳥矣?!薄读莞尽肪硎洠骸巴蹊b,,江南官生,崇禎十四年(1641)任,?!表樦问辏?656)作《仿王蒙山水軸》,邊有張學曾題識:“曩在都門,,王廉州時為比部郎,,余與孫伯觀中翰、陸叔度明經(jīng),、王志不司農(nóng)晨夕往還,,共論琴畫?!敝蹊b在崇禎十一年(1638)四十一歲時到北京,,是因祖蔭任職比部郎,比部在宋代為刑部之一司,,掌令復核中(中央)外(地方)賬籍,,帶有審計性質(zhì)。部曹為辦事小官,。比部在元代已廢,,然明清人往往以古官名稱現(xiàn)職,,故張學曾稱王鑒為“比部郎”。

他在四十四歲時出任廉州太守,。二年后即崇禎十六年(1643),罷廉州知府,,歸故里,。同年嘗作《仿各家山水冊》在云間舟次,則已回到家鄉(xiāng),。

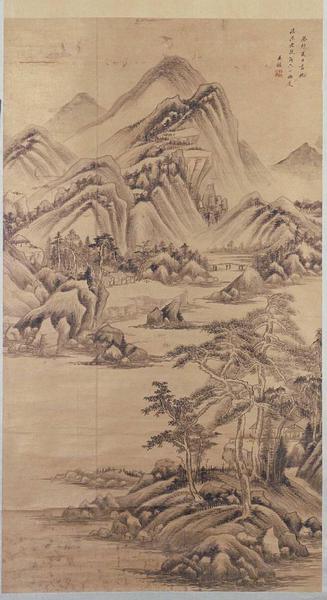

清 王鑒《山水圖》軸 故宮博物院藏

王鑒妻子早逝,,后未再娶。據(jù)他康熙七年(1668)作《山水軸》,,落款“奉祝惟老親翁五十初度”,,又康熙八年(1669)作《山水扇頁》,落款“擬公濟老親翁”,,同年作《仿巨然山水軸》,,落款“似孟新親翁”,康熙十一年(1672)自題《虞山十景圖冊》說:“右虞山十景,,為式臣年親翁畫,。”康熙十二年(1673)作《山水扇頁》,,落款“似遴汝親翁正”,。可知他有女兒親家,,但無子嗣,,晚景寂寞孤清,因而專志于繪事,?!叭兆褕F,焚柏子一爐而已,?!保ā短擙S名畫錄·續(xù)錄》卷九《王圓照仿古山水軸》王鑒自跋)七十七歲時患中風,仍揮筆不輟,,直到康熙十六年(1677)逝世,,享年八十。

清 王鑒 《花溪漁隱圖》扇頁 1654年 故宮博物院藏

王鑒的仿古藝術理念

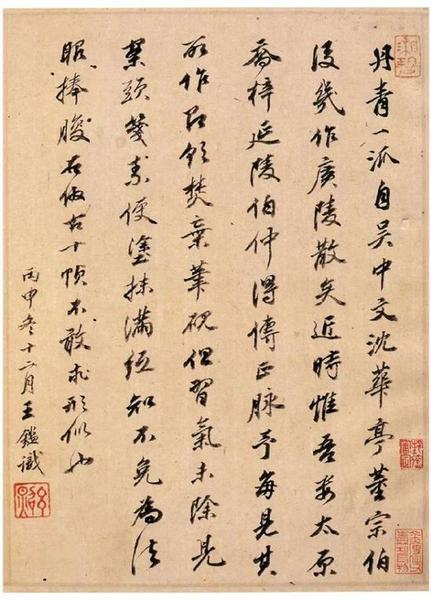

清初王時敏和王鑒都直接受教于董其昌,,接受他的復古思想和“南北宗”理論,,并在創(chuàng)作實踐中進一步將董其昌所推崇的“南宗”繪畫提升到一個新的階段,達到“集古之大成,,自出機杼”的境界,。王鑒曾論道:“畫之有董,、巨,如書之有鍾,、王,,舍此則為外道。唯元季大家正脈相傳,,近代自文,、沈、思翁之后,,幾作廣陵散矣,。”(王鑒《染香庵畫跋》)又康熙元年(1662)作《仿古山水冊》,,自題:“宋,、元大家皆從右丞正脈,故南宗獨盛,,然知之者不易,。”視南宗為山水畫正脈,,推許董其昌為南宗畫家的最后大家,。王鑒在康熙三年(1664)作《山水冊》(上海博物館藏)中自題道:“畫道自文(征明)、沈(周),、董宗伯后,,幾作廣陵散矣。近時學者獨盛于疁,,然所師不過李(流芳),、程(嘉燧)兩先生耳。余此冊仿宋元諸家,,雖未能夢見古人,,聊用取法乎上之意?!彼麑Χ洳院螽嫷赖乃ノ㈩H為擔憂,,并對李流芳、程嘉燧等僅得文人畫逸筆草草之意而未能深究宋元文人畫精髓的風尚表示不滿,,這也促使他堅持要走將南宗畫脈傳承發(fā)揚的創(chuàng)作道路,。

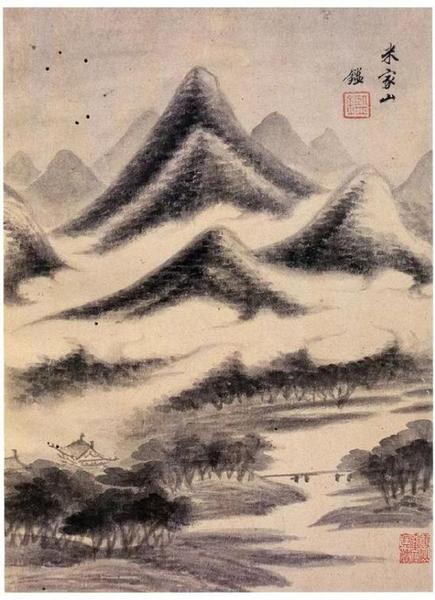

清 王鑒 《仿古山水冊頁》之一 1656年

鑒 《仿古山水冊頁》之一 1656年

王鑒在明末曾任廉州知府,后因反對“開采”(借開礦之名索取珍珠)之惡政而獲罪,,幸得有交誼的大司馬劉半芳為之說情,,才免于牢獄之災,落得個罷官歸里的結果。故他對仕途已心灰意冷,。清移明祚后,,他也不愿出仕新朝,而潛心于畫藝,,勤學精進,,終成一代大家。張學曾題王鑒順治十三年(1656)作《仿王蒙山水軸》(故宮博物院藏),,道:“廉州罷郡亦強壯之年,,顧盼林泉,肆力畫苑,,筆墨之妙,海內(nèi)推為冠冕矣,?!?/p>

王鑒能夠遍學宋元名家,取精抉髓,,深切領悟,,也因有著良好的客觀條件。

清 王鑒《仿大癡山水圖》軸 1660年 故宮博物院藏

他出身仕宦名門,,家藏諸多古畫,,姜紹書《無聲詩史》記載:“弇州(王世貞)鑒藏名跡,金題玉躞(音謝),,不減南面百城,;鑒披覽既久,神融心會,,領略為聲,,其砥筆和墨,蓋有源流矣,?!备鶕?jù)他畫上的題跋,可知家藏名畫為數(shù)不少,,雖然有些名跡后來流出,,但他經(jīng)常揣摩,成為其吸取古法的重要資源,。據(jù)記他家藏的古畫名跡有:趙仲穆《溪山漁隱》,,梅道人《水竹山居》,劉玨仿梅花道人《夏山欲雨圖》等,。他在董其昌家中觀賞到的名畫即有趙孟頫《鵲華秋色圖卷》,,董源《山水卷》,梅道人《關山秋霽圖》等。他和同里王時敏相交密切,,于王時敏家中更是觀賞到許多名跡,,如梅道人《煙江疊嶂圖》、黃子久《陡壑密林圖》等,。此外他在北京和游覽蘇州,、杭州、南京等地時,,結交名公貴宦,,如吳偉業(yè)、張學曾,、孫承澤,、錢謙益、曹溶,、龔鼎孳等,,見到不少古畫,據(jù)記載與自題中,,就有董源《瀟湘圖卷》,、《溪山圖》和《溪山蕭寺圖》,巨然《溪山長卷》,,范寬《峰巒疊秀圖》,,江貫道《山水軸》,燕文貴《山水》,,趙孟頫《水村圖卷》和《九夏松風圖》,,黃公望《浮嵐暖翠圖》和《陡壑密林圖》,王蒙《云壑松陰圖》和《南村草堂圖》,,吳鎮(zhèn)《溪山無盡圖》等,。他曾在康熙元年(1662)作《臨宋元山水冊》十二開,后題跋中謂:王時敏“曾將所藏宋元大家真跡屬華亭故友陳明卿(廉)縮成一冊,,出入攜帶,,以為臥游。余今歲偶來南翔,,諦交文庶社長,,見其豐神超邁,雅善丹青,,深得古人三昧,,余因復臨陳本贈之,枕中之秘,,不敢獨擅”,。圖冊中包括董源,、趙千里、趙孟頫,、元四家,、陳惟允、董其昌等名家之跡,。從他臨陳廉縮本中,,可見他對古畫取資之廣和臨摹功力之深。

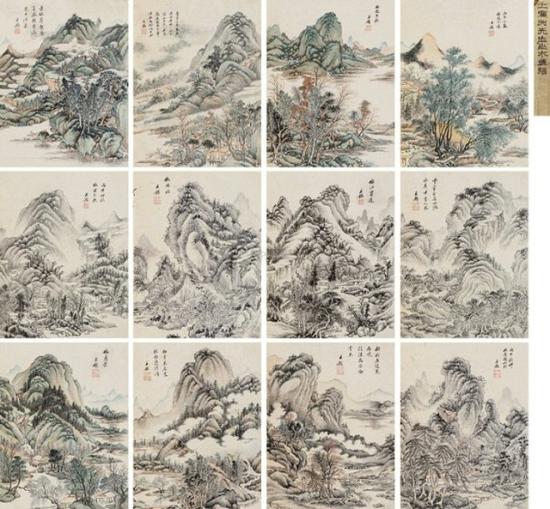

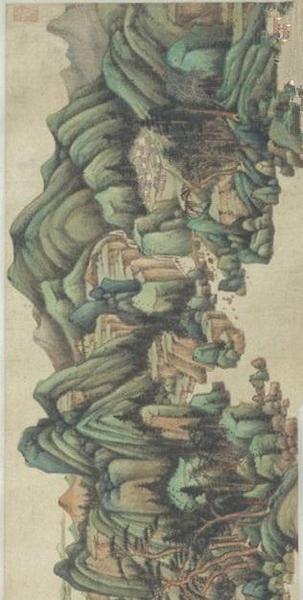

清 王鑒《仿古山水》 冊頁 1666年

王鑒所覽古畫眾多,,浸染甚深,,摹古仿古范圍主要是董其昌提出的“南宗”畫家。他自幼學習董源,、巨然,,后得到董其昌指導,傾心于元四家,。他與王時敏相較,,王時敏也以董、巨,、元四家為歸,然更專注于黃公望,,一生追慕不已,,而王鑒師法的范圍更為寬泛,他還師法北宋李成,、范寬,、江貫道、燕文貴,、惠崇,、米芾等家,又涉及元代趙孟頫,、高克恭,、趙仲穆、陳惟允,、馬琬,、趙原等家。王鑒另一個突出成就,,即在青綠山水方面能融合趙孟頫,、趙令穰、趙伯駒等家,,建立既高華艷冶又渾厚蒼勁的青綠山水風格,,正如王翚題王鑒順治十六年(1659)作《仿趙孟頫九夏松風圖軸》中說:“此仿趙文敏《九夏松風圖》,設色幽秀,神韻超越,,兼得北宋高賢三昧,。”大加贊賞,,石谷后來于青綠山水一門頗有造詣,,也是與其師王鑒的指授分不開的。王鑒偶爾也仿北宗畫家,,如蕭照,、趙伯駒等,筆墨稍為堅勁峭拔,,但皴染之渾厚和墨色之滋潤,,仍為董、巨之根基,。從風格面貌來看,,他比王時敏來得豐富多姿。

清 王鑒 《仿古山水冊頁》之一 1656年

王鑒于古代大家的藝術有著深切的領悟,,能把握各家在圖式,、丘壑、筆墨,、意韻等方面的主要特征,,加以提煉,形成規(guī)范化的形式外象和表現(xiàn)語言,,達到不求形似,、妙得神髓的境地。如他在順治十七年(1660)為穆如作《仿黃公望縮本冊》中,,分析元四家的藝術道:“元季大家皆宗董,、巨,各有所得,,自成一家,。梅道人得其勢,王叔明得其厚,,倪元鎮(zhèn)得其韻,,黃子久得其神。然子久風格尤妙,,真跡亦不易見,,惟華亭董文敏及吾婁王奉常收藏,一一如天球拱璧,,余何幸皆得縱觀,?!彼行矣^摩元四家的真跡,對四人傳承董,、巨畫風而各得其精髓的藝術特征理解得十分精辟,。又如在康熙十年(1671)作《仿范寬董源山水軸》中題道:“范寬、董源皆北宋大家,,故用筆相肖,,范畫渾厚,董畫幽淡,,各極其致,,非南宋后所能夢見?!蓖蹊b一生中大部分作品都標上仿古人某件名跡,,或仿某家某法,都能繼承某家的圖式,,加以重新組合,,構成典范式的圖像;在筆墨方面,,則提煉出規(guī)范性的技法元素,,務求表現(xiàn)出名家富有特征的筆墨意韻。而在具體形體上并不斤斤于細節(jié)形似,,猶如他在順治十七年(1660)所作《仿古山水冊》中所說的:“仿古十幀,,不求形似,聊免畫家習氣耳,。”王鑒在長期臨仿古畫并加以陶冶綜合之后,,逐漸形成了自己的筆墨個性,,秦祖永在《桐陰論畫》中評道:“沈雄古逸,皴染兼長,?!薄肮ぜ氈鳎阅芾w不傷雅,,綽有余妍,。雖青綠重色,而一種書卷之氣,,盎然筆墨間,,洵為后學津梁?!痹谇宄跛c王時敏并為畫苑的領袖人物,。

王鑒的藝術進程及特征

近人吳湖帆在王鑒《山水冊》(1660年,,上海博物館藏)后題道:“按太守畫,三十以前絕不之見,。約分甲申(1640)以前為第一期,,七十(1667)以前為第二期,七十后為第三期,。第一期作,,筆墨渾厚而間架松懈;第二期作,,悉臻縝密,,此冊其一也;第三期作,,出入神化,,不無頹宕處矣。太守青綠法為松雪后一人,,清代三百年至今寂然,,譽以空前絕后,自無愧色,?!贝苏擃H為允當。徐邦達先生歸納王鑒藝術進程說:“王鑒山水畫,,早晚年面目變化很大,,以一般人的變化規(guī)律來講,總是早年尖細,,晚年圓禿些,,甚至變到粗簡雄放。如沈周,、吳偉等人大都如此,。唯獨王鑒卻相反,他是由早年,、中年的板實,、圓渾,變到晚年(七十歲左右以來)的比較尖硬而細刻,,這是一個非常少見的例子,。”(載《古書畫偽訛考辨》)

根據(jù)本人所見王鑒作品,,并初步梳理,,大致可劃分為四期:

(1)早年淵源董、巨時期,,約三十歲至四十五歲

王鑒的三十歲以前作品未見,,據(jù)著錄有他二十歲所畫《仿云林山水軸》和二十四歲《擬巨然山水圖》,。他早年主要學習董、巨畫風,,自述“自幼習董熟耳”,。在王鑒四十一歲所畫《仿黃公望山水軸》上,王士騄題道:“其皴法墨氣之妙,,深得董,、巨三昧,又直闖大癡,、梅道人堂奧”,。又王時敏題:“玄照此圖,丘壑位置深得梅道人三昧,,而皴法出入董,、巨?!边@些評說準確地道出了王鑒早年繪畫的淵源,,即從“元四家”直溯董、巨,。

清 王鑒《 秋山圖》軸 1637年 上海博物館藏

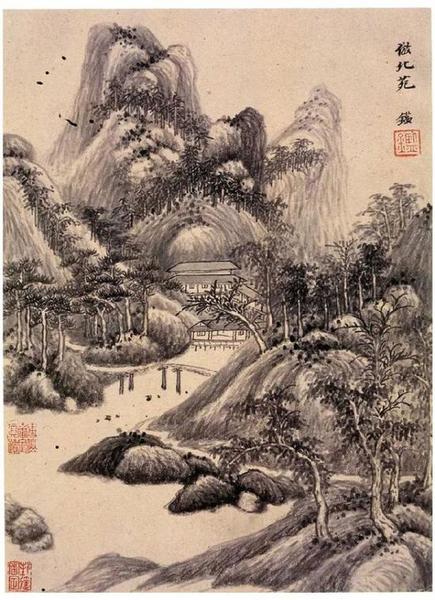

所見王鑒最早作品為《秋山圖軸》(上海博物館藏),,作于丁丑(1637),時年四十歲,。布局出自巨然《秋山問道圖》,,結構勻衡平實,山巒圓渾平緩,,間架稍嫌松懈,,有濃重的師法巨然痕跡。

《溪山深秀圖軸》(上海博物館藏)畫于戊寅(1638),,時年四十一歲,。題“仿北苑筆意”,是將董源,、巨然的布局結合起來,錐形山巒尤近巨然,,重嶺疊嶂,,層層推移。然山形較為平板,,墨色以淡墨為主,,皴筆平緩和單一,尚缺乏靈動屈律之勢,。畫風渾厚平整,,極力追宗董源平淡的畫格,。

(2)轉(zhuǎn)學多方時期,四十六歲至六十五歲

王鑒中年時期,,隨著見識閱歷的增廣,,師法古人的范圍不斷擴大。他與王時敏的摹古有不同的途徑,,時敏專意于董,、巨,最后歸宗黃公望,;王鑒則遍學宋元各大家,,除董、巨,、“元四家”外,,還取法范寬雄勁的畫法,兼學趙伯駒,、伯骕和趙孟頫的青綠法,,學李成、倪云林勁峭筆致,,偶爾師惠崇小景,、米氏云山和李唐等畫法,他兼取南北兩宗之長,,因而技法頗為全面,,風格面貌多樣。

清 王鑒《四家靈氣圖》軸 故宮博物院藏

順治六年(1649)五十二歲時,,他畫《四家靈氣圖軸》(故宮博物院藏),,自題:“己丑冬十月,余浪游武林,,承登子張公祖渡江相訪,,出其同鄉(xiāng)朱相國家所藏元四大家真跡鑒賞,俗眼為之一清掃……筆端靈氣于夢寐中仿佛見之,,閑窗圖此,,不識能得其萬一否?!?/p>

又順治七年(1650)五十三歲作《仿劉完庵夏山欲雨圖軸》,,此是劉玨仿吳鎮(zhèn)之作,他再臨之,。

又六十一歲作《富春山居圖軸》(天津博物館藏),,自題:“子久有《富春山居圖》,為荊溪吳問卿(又作吳冏卿)所藏,元氣靈通,,筆法遒美,。”

六十三歲作《仿范寬峰巒疊翠圖軸》(上海博物館藏),,同年又作《仿黃公望山水軸》(故宮博物院藏),,王時敏題:“元四家風格各殊,其源流要皆出董,、巨,,玄照郡伯于董、巨各有專詣,,所以往往亂真,。此圖復仿子久,而用筆,、皴法仍師北苑,,有董、巨之功力,,有子久之逸韻,。”

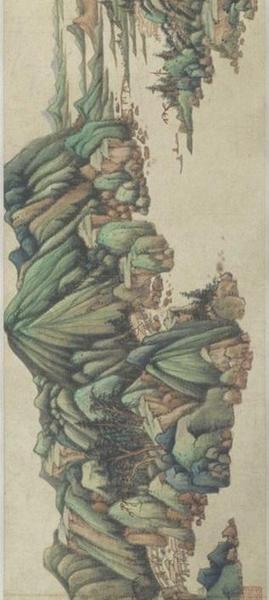

清 王鑒《青綠山水圖》卷 故宮博物院藏

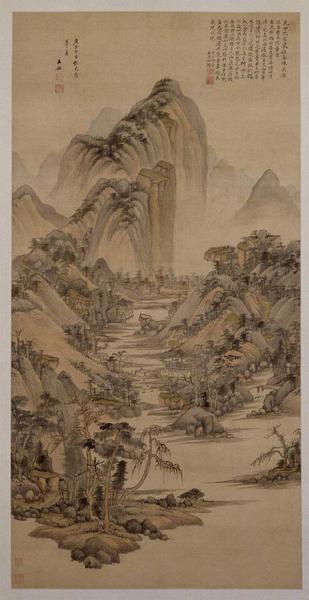

六十五歲作《仿宋元山水冊》十二開(上海博物館藏),,自謂是臨陳廉的《小中現(xiàn)大冊》,,所摹古人、前人有董源,、巨然,、趙千里、趙孟頫,、黃公望,、吳鎮(zhèn)、王蒙,、倪云林,、陳惟允、董其昌等,。

這一時期王鑒作品的面貌多樣,,仿各大家的技法要素甚為精詣,能將各家的構圖,、結構,、形態(tài)、皴法,、樹法、筆墨等,,加以條理化,、規(guī)范化,,表現(xiàn)出諸家本色。王時敏評王鑒道:“廉州畫學,,浩如煙海,,自五代、宋元諸名跡,,無不摹寫,,亦無不肖似。規(guī)矩既極謹嚴,,神韻又復超逸,,真得士氣,絕去習者蹊逕而精詣入微處,,將使白石(沈周)遜其妍,,宗伯(董其昌)讓其工矣。所謂士氣兼作家,,尤為合作,。”(《西廬畫跋》)

此時期其筆墨的主要特征,,是以董,、巨為主,融入王蒙的細密筆法,,黃公望松動靈逸的筆意,,渾厚中加入峭利,丘壑多曲折奇崛之姿,,墨色層次也趨于豐富,,有蒼莽淹潤的氣韻。代表作品有六十一歲的《仿子久山水軸》,、六十三歲的《仿范中立山水軸》和《山水冊》,,六十五歲的《仿宋元山水冊》等。

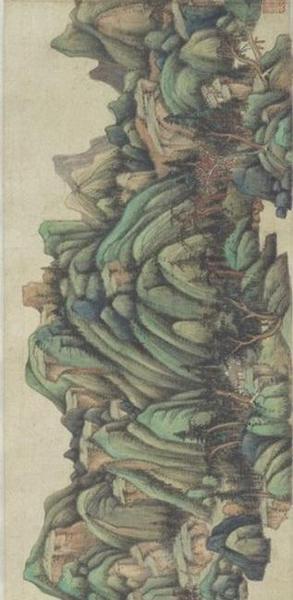

(3)融會貫通期,,六十六歲至七十三歲

這一時期,,王鑒在廣學諸家的基礎上,將蕭散平淡的董,、巨和刻畫細謹?shù)亩w融合起來,,并取李唐的峭勁,形成皴染兼長,、筆力雄渾沉著而又含蓄文秀,、墨色層次豐富明潔華潤的筆墨特征,氣格沉雄古逸。尤為精詣工細之作,,仍能纖不傷雅,,綽有余妍。代表作品有七十二歲的《山水屏》十二條,。

《山水屏》十二條(上海博物館藏),,從此屏觀之,王鑒對古法已是神會理得,,他將古人的丘壑,、形體進行重整,提煉出山巒,、樹石,、水流、屋舍等各類形象性程序,,加以布置組合,,構成表征各家藝術特征的圖式;筆墨技法也加以規(guī)范化,,演化成為形式符號,,并加上自己的筆墨修養(yǎng),使風格既合古人法度,,又有自己的個性,,故有神韻超越的意趣。如《仿馬文璧》一幅,,用筆流暢利索,,墨色滋潤,色彩濃重而亮麗,?!斗陆灥馈芬环P致細密謹嚴,,山石輪廓曲折起伏,,形態(tài)靈動,氣勢宏大深遠,?!斗吕钐乒P意》一幅,石面明晰,,輪廓粗重,,形體方峻,皴筆沉凝柔和,,并不像李唐那樣勁拔,?!斗纶w文敏云壑松陰》一幅,將柔長的披麻皴與青綠設色結合起來,,接近文征明的風格,。

(4)晚年蕭索清剛期,七十四歲至八十歲

王鑒于晚年畫風發(fā)生變化,,境界由沉雄轉(zhuǎn)為蕭索,筆墨由渾厚轉(zhuǎn)為尖利細密,,出現(xiàn)較多干筆,、方筆。代表作品有七十四歲《臨巨然溪山圖軸》,、七十八歲《云壑松陰圖軸》和《關山秋霽圖》等,。

《臨巨然溪山圖軸》(上海博物館藏)上自題,此圖用巨然筆法而微帶燕文貴之潤密,。他在前二年即七十二歲時曾畫過《仿燕文貴山水圖軸》,,謂曾見過燕文貴真跡,“元氣靈通,,筆法遒美”,,此圖即吸取燕氏筆法細密遒勁、布置瑣碎曲折的長處,,較其盛年期的作品,,筆墨顯得繁復峭利,巖石多方勢,,墨色較干枯,,有蕭索之意。

清 王鑒 《云壑松蔭圖軸》 上海博物館藏

《云壑松陰圖軸》(上海博物館藏),,作于康熙乙卯(1675),,時年七十八歲。此圖布局轉(zhuǎn)折多姿,,皴法用披麻兼解索,,細密靈活,而轉(zhuǎn)向尖勁,。畫法近王蒙之整飭縝密,,然不及王之蒼茫沉郁。

《關山秋霽圖軸》(上海博物館藏),,七十八歲時作,。布局緊湊,丘壑較瑣碎,,皴筆尖峭,,轉(zhuǎn)折方峻,。但筆力不夠渾厚,時有抖擻之筆,,墨色也偏于枯索,,畫面氣勢不及盛年時雄偉華滋。

王鑒晚年出現(xiàn)構景較瑣碎,、筆力較尖細等征象,,這與他身體病衰不無關系,正如他在康熙九年(1670)作《仿古山水冊》十幀中自題說:“邇年來衰病日增,,所遭軻坎,,心境殊惡,恐再欲如是作,,精光已消亡,,縱弄筆墨,皆應酬草率焉,?!彼云呤邭q中風后更是精力不濟。

王鑒一生以摹古,、仿古為宗旨,,梳理宋元大家藝術風格,加以條理化,、規(guī)范化,,建立典范風格樣式,在創(chuàng)作實踐中弘揚“南宗”文人畫傳統(tǒng)等方面,,作出了重要的貢獻,。同時他培養(yǎng)出王翚和吳歷兩位在藝術上有極高造詣的大家,不愧為“后學津梁”,。然而,,他在師法造化、紀游寫生方面的創(chuàng)作很少,,僅有《虞山十景圖冊》等不多的作品,,這種刻意師古的風尚亦對后世產(chǎn)生不小的負面影響。

(原刊載于《東方早報·藝術評論》)

編輯:楊嵐

關鍵詞:王鑒 王鑒繪畫略論

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅