首頁>書畫訊息書畫訊息

這些藝術(shù)大師用盡一生回到童年

原標(biāo)題:這些藝術(shù)大師用盡一生回到童年

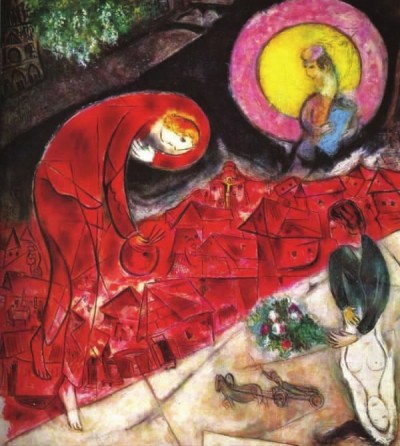

是的,,你沒看錯———這些不是兒童畫,,而是藝術(shù)大師的作品,。而他們所追求的,就是像孩子一樣畫畫,。畢加索,、米羅,、克利、馬蒂斯,、夏加爾,、杜布菲等等,莫不如是,。

藝術(shù)大師試圖回到童年,,找尋的其實(shí)是一種純樸、真摯,、忠于內(nèi)心的表達(dá),。兒童節(jié)來臨之際,我們重溫這一段段找尋之路,,也是提醒自己,,兒童的本性是多么可貴。這份“初心”,,是藝術(shù)創(chuàng)作值得珍視的原創(chuàng)力,。

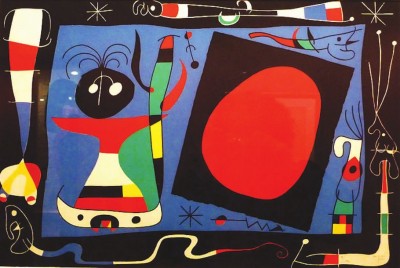

左一:胡安·米羅的《照鏡子的女子》

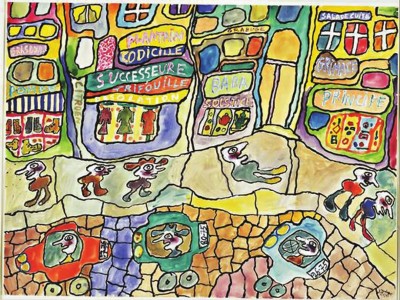

左二:讓·杜布菲的畫作

(本版圖片均為資料圖片)

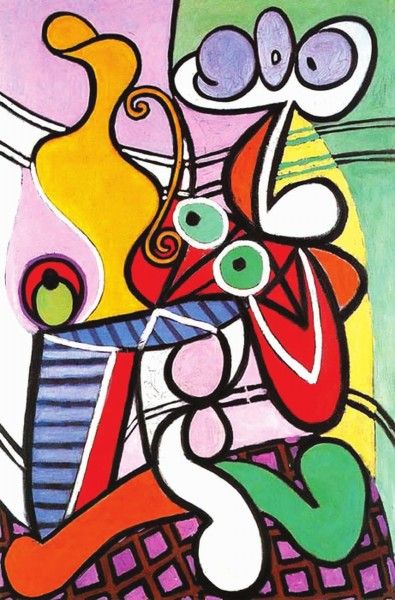

巴勃羅·魯伊斯·畢加索的《靜物》

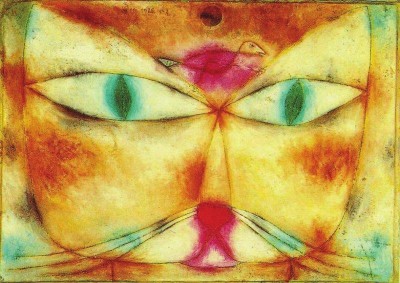

保羅·克利的 《貓和鳥》

馬克·夏加爾的 《紅色的屋頂》 (局部)

畢加索:追隨內(nèi)心的表達(dá),找回失落的繪畫自由

把肖像畫成“歪瓜裂棗”“七零八落”的巴勃羅·魯伊斯·畢加索,,畫作常常讓人直呼“看不懂”,,怎會被譽(yù)為20世紀(jì)最偉大的藝術(shù)家之一?

事實(shí)上,,畢加索是受正統(tǒng)學(xué)院派美術(shù)教育成長起來的,。七八歲的他,畫起學(xué)院式素描已經(jīng)有模有樣,。14歲那年考入巴塞羅那美術(shù)學(xué)院高級班時,,他已經(jīng)畫得像拉斐爾一樣好了,被人們感嘆為“像是從天上掉下來的天才”,。頗具“沙龍”風(fēng)格、以宗教題材為描繪對象的 《第一次圣餐》,,就是畢加索求學(xué)時期的代表作,,顯然,他已深諳處理高難度細(xì)節(jié)的各類學(xué)院派技巧,,在畫作中流露出濃濃的傳統(tǒng)現(xiàn)實(shí)主義畫風(fēng),。

令人意外的是,畢加索卻用盡此后所有時光去學(xué)習(xí)像個孩子那樣畫畫,,找回失落在童年的繪畫自由,。他70多載的創(chuàng)作歷程簡直算得上一部近現(xiàn)代西方美術(shù)簡史:經(jīng)歷“古典時期”,開創(chuàng)“立體主義”,,游刃有余地徜徉在具象世界之后,,又以抽象視角打開人們對于藝術(shù)的狂熱,。他來來去去,只為放下束縛,。

早在創(chuàng)作于1907年的 《亞威農(nóng)少女》 中,,畢加索就顯出打破既定程式的嘗試。這幅描繪5位少女的油畫與寫實(shí)無關(guān),,也沒有立體,、透視,人物正面的臉上竟然出現(xiàn)了側(cè)面的鼻子,,甚至有一張臉上的五官全部錯亂,。充滿扭曲與變形的畫面,似乎是越畫越無厘頭,,就像人們所感嘆的“不知哪根筋搭錯了”,,它卻標(biāo)志著西方現(xiàn)代藝術(shù)史上一次革命性的突破,催生了立體主義的誕生,。那一年,,畢加索26歲,已經(jīng)踏上回到童年的路,。

晚年的畢加索,,進(jìn)入“田園時期”,儼然沉浸在田園的老頑童,,玩世不恭,、隨心所欲地畫,無論主題還是形式都達(dá)到了奔放自由的境界,。比如他曾根據(jù)委拉斯凱茲,、戈雅、倫勃朗,、提香,、馬奈等人的名作畫過一系列變奏作品,以超現(xiàn)實(shí)的旋渦弧線和抽象的幾何造型重塑古典至印象派時期的經(jīng)典,,畫中從真實(shí)到符號,、從再現(xiàn)到表現(xiàn)、從現(xiàn)實(shí)到超現(xiàn)實(shí)等種種轉(zhuǎn)化,,都是在用孩童般的肆無忌憚來完成,。

在畢加索眼中,自己藝術(shù)創(chuàng)作中所使用的不同風(fēng)格不是在一步一步接近繪畫的理想境界,。他曾坦言想要表達(dá)多樣的主題,,當(dāng)然需要不同的表達(dá)方式。這并不一定代表著進(jìn)化或進(jìn)步,。只是說,,人們要追隨自己的內(nèi)心表達(dá),,并尊重它們的表達(dá)方式。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:六一兒童節(jié) 兒童 藝術(shù) 繪畫 藝術(shù)大師

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅