首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

近代留日畫家:學習西畫 回國后大多改從中國畫

甲午之役,,天朝大國為蕞爾島國擊敗,隨后之《馬關條約》喪權辱國,,舉國上下,,均受莫大刺激,,一時間維新,、復興,、變法圖強的呼聲遍于全國,,有人夸張地形容,,“一夜之間”結束了中國古代史,、揭開了中國近現(xiàn)代史,之后的一切思想文化乃至政治運動,,均可看作由之促成的直接或間接的結果,。清廷經此沖擊,對日本由忽視轉為崇拜,,社會變革遂以明治維新為藍本,,尤其君主立憲體制最能滿足清廷的心理需求,與洋務運動以來“中學為體,,西學為用”之主張亦能吻合,。

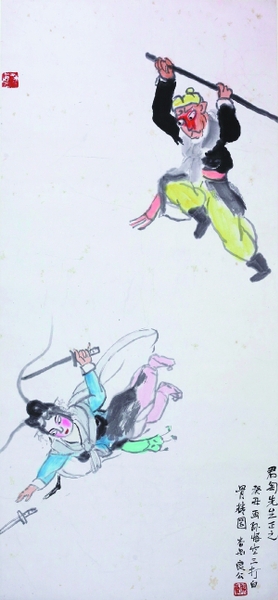

關良《三打白骨精》

關良《三打白骨精》

欲圖強必須培養(yǎng)人才、興辦新式教育,,雖然很多書院改為學堂,,也出現(xiàn)了很多私立學校,但一時既無統(tǒng)一章程,,程度參差不齊,,接納力亦無法滿足需求,于是仰賴他國——留學(游學)成為共識,,自1896年5月清廷派出首批13人赴日留學開始,,“留日”漸成風潮乃至運動。

1898年6月上諭將張之洞的《勸學篇》頒布各省,,其中之《游學篇》所謂“至游學之國,,西洋不如東洋,。一、路近省費,,可多遣,;一、去華近,,易考察。一,、東文近于中文,,易通曉。一,、西書甚繁,,凡西學不切要者,東人已刪節(jié)而酌改之,。中東情勢風俗相近,,易仿行,事半功倍,,無過于此”,,幾成留日之宣言,進一步助長了留日的熱潮,。

幾乎與《勸學篇》頒行同時,,清政府出臺《游學日本章程》,明令派遣留學生赴日,,留日遂成一項國策,;繼而又擬訂《獎勵游學畢業(yè)生章程》(1903年)和《考驗出洋畢業(yè)生章程》(1904年),在1905-1911年間共舉辦7次留學畢業(yè)生考試,,合格者分別授予出身與實官,,堪稱新式科舉,這在留學之風初開,,人們的思想未能徹底轉變之際,,未嘗不是重要的鼓動。雖然清廷的留日政策始終不夠周詳,,并一改再改,,但這種由政府倡議和推動之力不可謂不大。同時,,日本方面則有欲借培養(yǎng)中國人才之機培植親日勢力的企圖心,,并不斷派員游說中國政要向日本遣送留學生??梢哉f,,留日能成為一場聲勢浩大的運動,,是中日雙方共同作用的結果。另外,,我們發(fā)現(xiàn),,在這個時期,留學和游學幾乎是同一個概念,,“留學”在至少1937年前的留日運動中,,始終是一個包含了“游學”的寬泛概念,這一點也適用于“美術留日”,。

正如張之洞所言“西學甚繁,,凡西學不切要者,東人已刪節(jié)而酌改之……若自欲求精求備,,再赴西洋有何不可”,,留日是為間接學習西學。中國人早已認識到西學的重要,,理應直接到西方學習,,卻不成想師法西方的日本首先成為中國人學習西方的理想去處,歷史之詭譎著實令人感慨,。

1896-1906年為留日的速成教育時期,,主要解決對中學程度諸學科的基礎教育需求,而非高等或專門教育,。因日本在1905年日俄戰(zhàn)爭中的勝利和清廷詔廢科舉的舉措,,1905-1906年的留日人數(shù)激增至每年至少八千人,一時竟如“過江之鯽”,,達到歷史高峰,,遠遠超出了日本的接納能力,教育水準大幅下滑,。于是,,1906年清朝學部開始限制速成科學生出國,規(guī)定具有中等以上學歷,、通日文者方可留學,,且修業(yè)期限須在三年以上始可畢業(yè),留日才漸漸正規(guī)起來,。自1907年起,,留日生數(shù)量回落,初期留日就此劃歸一個段落,。隨著國內新式學校的增多和多達六百余日本教習赴華從教,,留日普通教育逐漸被取代,“留日”開始轉向高等,、專門教育,,但因甄選嚴格,,進入正規(guī)學校學習的比例較低,直至民國初年,,“留日”在學業(yè)水平上與真正的“留學”還依然有相當?shù)木嚯x,。

美術留日概況

近代中國是在國門被迫打開后,借助外力的強烈刺激和擠壓,,倉促向近現(xiàn)代邁進的,。就美術而言,這個“外力”便是留學,。留日即起點,。它與之后的留歐、留美,、留蘇共同連貫起20世紀異樣的美術景觀,由留學生們帶回的從技巧,、方法到觀念,、制度等各個方面的“新知”,逐步而徹底地改變了傳統(tǒng)中國美術的生態(tài)與格局,。但在中國近現(xiàn)代美術史研究中,,關于清末以來中日美術交流方面的問題,跟中日間其他問題一樣,,因兩國關系頻繁,、復雜的變化,始終未能給予足夠的重視,。

位于日本東京上野公園的東京美術學校舊址,今屬東京藝術大學

位于日本東京上野公園的東京美術學校舊址,今屬東京藝術大學

在留日普通教育階段,,“美術留日”幾乎沒有參與,,它是在高等、專門教育階段才開始進入到留學場域中的,。以1905年9月入讀東京美術學校的黃輔周為標志,,“美術留日”正式拉開帷幕。劉曉路曾多次使用了一個數(shù)據(jù),,即1902-1949年間留日著名中國美術家多達300人以上,,在日本女子美術學校留學的中國女性也達300人之多,即共六七百人,,但未指出這個數(shù)據(jù)的來源,,無論如何,在留日的五萬之眾中確屬極小的部分了,。據(jù)實藤惠秀在其《中國人留學日本史》中所附《歷年畢業(yè)于日本各校之中國留學生人數(shù)一覽表》,,1901-1939年間畢業(yè)于日本139所官辦與私立大學,,高級中學,專門學校,,陸海軍學校,,藝術7校,女子學校等不同專業(yè)的中國學生共11966人,,其中包括東京美術學校在內的“藝術7?!敝挥?2人,比例之懸殊亦可見一斑,。

吉田千鶴子著《近代東京美術學校留學生研究——東京美術學校留學生史料》一書附表《參觀東京美術學校的中國人(明治36-42年)》,,顯示了1903-1909年的六年間,中國政府各級機構派遣的考察人員約685人(翻譯除外)之多,,包括少數(shù)師范學校教員,、在讀學生、知縣,、翰林院編修,、補用道、學堂監(jiān)督,、學事視察員,、戶部主事、內閣中書,、翰林院侍讀,、制度視察員、提調,、提學使,、考察學務員、參贊官,、學務委員,、翰林進士、知州,、縣丞等等,。不難發(fā)現(xiàn),早期的考察者以公派的官員為主,,他們是最有力的信息傳播者,,也是美術留日的潛在推動者。

劉曉路在《近代中國著名美術家赴日留學或考察一覽表》中,,所列92名美術家將大陸和臺灣(12人),,留學、游學、考察,、觀摩等各種狀況混合在一起,,今天看來,該表不僅存在諸多史實上的出入,,其混為一談的處理方式也不利于分析和揭示問題,。據(jù)筆者粗略統(tǒng)計,1937年前,,大陸美術家赴日考察(包括觀摩,、辦展、訪問,、講學,、交流等多種方式)較為著名者有:蘇曼殊、楊白民,、鄧爾雅,、李毅士、周湘,、姜丹書,、劉海粟、王震,、張聿光、朱應鵬,、錢瘦鐵,、金城、周肇祥,、吳鏡汀,、溥儒、俞劍華,、林風眠,、潘天壽、王子云,、黃君璧,、陳小蝶、黃新波,、吳湖帆,、王夢白、烏始光,、徐悲鴻,、錢化佛、季守正,、王陶民,、胡若思,、王濟遠、潘玉良,、金潛庵,、王個簃、吳仲熊,、吳杏芬,、孫雪泥、李秋君,、李祖韓,、鄭午昌、葉恭綽,、鄭曼青,、柳亞子、于右任,、鄭川谷,、鄭孝胥、馬企周,、胡蠻(王鈞初),、尚莫宗、哈少甫,、鄭仁山,、陳鑒等。

關良(左三)與朱屺瞻(左二),、謝稚柳,、應野平、陳大羽等畫家在一起

關良(左三)與朱屺瞻(左二),、謝稚柳,、應野平、陳大羽等畫家在一起

1905-1937年間,,大陸赴日美術留學生較著名者有:何香凝,、黃輔周(二南)、高劍父,、李岸(叔同),、曾延年(孝谷)、高奇峰,、高劍僧,、陳樹人、鄭錦、黎葛民,、鮑少游,、嚴智開、俞寄凡,、江新(小鶼),、陳洪鈞(抱一)、許敦谷(太谷),、胡根天(毓桂),、汪亞塵、朱屺瞻,、關良,、豐子愷、張善孖,、張大千,、陳杰(之佛)、衛(wèi)天霖,、丁衍庸,、王道源、司徒慧敏,、丘堤,、劉啟祥、金學成,、王石之,、談誼孫、雷毓湘,、方明遠、滕固,、李廷英,、黃覺寺、許達(幸之),、胡粹中,、周輕鼎、周勤豪,、關紫蘭,、唐蘊玉、李東平,、烏始光,、王濟遠、譚華牧、髙希舜,、倪貽德,、王文溥(曼碩)、方人定,、楊蔭芳,、黃浪萍、烏叔養(yǎng),、李樺,、謝海燕、黎雄才,、汪濟川(洋洋),、周天初、符羅飛,、林達川,、林乃干、俞成輝,、曾鳴,、蘇臥農、趙獸,、梁錫鴻,、傅抱石、劉汝醴,、蕭傳玖,、陳學書、左輝(楊佳福,、楊凝),、宋步云、楊善深,、王式廓,、常任俠、沈福文,、陽太陽,、祝大年、黃獨峰,、何三峰,、蘇民生、陳丘山,、萬從木,、譚連登,、陳盛鐸、蔣玄怡,、李世澄,、王悅之(劉錦堂)、陳澄波,、郭柏川等,。此外尚有不是留學美術,但多參與美術活動的魯迅,、陳師曾,、姚茫父、經頤淵,、鄧以蟄,、余紹宋等。

上述考察者中的李毅士,、周湘,、王子云、劉海粟,、徐悲鴻,、林風眠等,后來留歐或游歐,;留日后再留歐者,,只有江小鶼、滕固,、周輕鼎,、符羅飛等,并不普遍,。這個陣容涉及了中國畫,、油畫、版畫,、雕塑,、工藝、圖案,、美術史論等類別,,藝術追求涵蓋了從傳統(tǒng)到現(xiàn)代的極為豐富多樣的面貌,,回國后參與了從教育,、出版到展覽、社團等各種美術工作,。也就是說,,這些有赴日經歷的美術家遍布于民國以至建國后的整個中國美術界,。據(jù)粗略統(tǒng)計,能與“留日”相媲美的只有“留法”,,而從數(shù)量上看,,“留日”又略勝一籌。

1905-1937年間除東京美術學校(以下簡稱“東美”)之外,,與中國美術留日相關的日本美術教育機構主要有:白馬會繪畫研究所,、女子美術學校、藤島洋畫研究所,、太平洋畫會研究所(太平洋美術學校),、女子奎文美術學校、水彩畫講習所(日本水彩畫會研究所),、京都高等工藝學校,、關西美術院、東京府立工藝學校,、川端畫學校(川端繪畫研究所),、本鄉(xiāng)繪畫研究所、日本美術學校,、文化學院美術科,、東京高等工藝學校、帝國美術學校(多摩帝國美術學校,、武藏野美術學校),、二科技塾、日本大學藝術學園美術科等,。其中,,1909年由川端玉章創(chuàng)立的川端畫學校,因從1913年起由東美的藤島武二主持西畫教學,,所以一度被視作“東美”預備學校,,僅1915-1931年間,就有約120名中國學生就學于此,,其中的26人從這里考入“東美”——高約22%的“東美”錄取率使得該校成為“東美”之外中國美術留日最重要的場所,。

“東美”作為當時日本唯一國立的美術學校、留日學生心中的殿堂,,其關于外國留學生的相關規(guī)章制度和招生,、學習等情況,可以視作留日的風向標,,雖非美術留日的全貌,,但極具代表性,從中可以窺見當時美術留日的基本情況,。關于該校中國留日美術生的史料,,目前最有價值的著述是吉田千鶴子《近代東京美術學校留學生研究——東京美術學校留學生史料》,。

根據(jù)該書,“東美”自1900年開始招收留學生,,大致根據(jù)此年之《關于文部省直轄學校外國委托生的規(guī)程》和1901年修訂之《文部省直轄學校外國人特別入學規(guī)程》,,“把持有外務省、駐外公使館或駐日的外國公使館的介紹信作為入學第一條件,,其余均由校長據(jù)文處理,,條件極為寬松”,最初的二十多年基本是“隨機應變地把外國學生作為選科生來接收”的狀態(tài),。雖然各學??梢愿皆O一些細則,但“東美”直至1924年才設立了自己的細則,。

該書之《表①東京美術學校外國人入學狀況(1896-1937)》及《東京美術學校外國人留學生名簿》提供了最基本的史料,,有必要具體分析。

鑒于中國首個留學該校的學生為1905年的黃輔周,,所以我們只截取以上兩個材料中1905-1937年的部分,。關于這個部分,在人數(shù)上有1人之出入,,即前者顯示之中國留學生進入該校人數(shù)為85名,,后者則為86名,或許是前者未將1928年西洋畫科之“學科聽講生”陳跡列入之故,?不能確知,。

依前者,從85人之數(shù)的入學情況看,,該校設立學則細則的1924年是個分界,,該年不僅沒有一個中國學生入學,整個學年的各個系科也只接收了4名朝鮮留學生,,為前后幾屆人數(shù)最少的一年,。85人中有10人來自中國東北地區(qū),其中1930年之前的4人算在中國留學生名額內,,其余6人來自1934-1937年間的日據(jù)偽滿洲(5人)和日據(jù)關東州(1人),。所以,這個時間段內被稱作“中國留學生”的入學人數(shù)實為79人,。

這79人中,,1912年之前有13人,錄取率為100%,;1913-1923年申請者61人中錄取39人,,錄取率約為64%;1925-1937年為111人中錄取27人,,錄取率約為24%,。如果以1924年為界分為前后兩期的話,后期錄取的人數(shù)和比例均低于前期,,但報考人次卻成增長之勢,,尤其是1925-1931年竟高達54人次之多(錄取16人,錄取率約為30%),,而在“九一八事變”后,、偽滿洲國成立之初的1932、1933兩年,,則僅有9人次報考,,但無一錄取,說明國勢,、政局的動蕩對美術留學也同樣有著決定性影響,。

這79人中畢業(yè)者46人(包括東北地區(qū)1人),其中4人在1920年代即去世,;79人中有33人在就讀或長或短的時間后,,多因未能繼續(xù)繳納學費而被除名,其中1934-1937年入學的11人中,,除3人提前退學外,,其余8人均在“七七事變”后的9月11日集體離校。46名畢業(yè)生中,,1924年之前入學者35人,。

從以上數(shù)據(jù)可以看出,1924年后,,該校錄取中國留學生的人數(shù)和比例均大幅度降低,,但從申請人次所反映出來的報考意愿看,卻呈大幅增長之勢,,這對業(yè)界幾成定論的“美術留日”在1920年代后逐漸萎縮,、式微或轉向留歐之類的認知,是一定程度的校正——1925-1937年111人的報考數(shù),,至少不比同時期的巴黎高等美術學?;蚴澜缙渌魏瘟魧W國的學校低,準確地說,,1920年代后留日與留歐是兩條相似程度的并行線,。因為無論如何,“文同,、路近,、費省”都始終是優(yōu)勢,而文異,、路遠,、費昂的歐洲還是無法完全取日本而代之,。至于錄取率降低,或因學校規(guī)章的調整,,或因錄取更為嚴格,,或因生源質量不如從前等等,應是各種因素合力的結果,。如果從好生源流失的角度看,,1924年又未嘗不可以作為美術留學朝歐美轉向的一個分界。

該校中國留學生之名義有多種:1915年之前入學的20人為“撰科生”,;1915-1923年的28人為“選科生”,,此外還有2名圖畫師范科之“別科生”;1925-1937年的26人為“特別學生”,,其中1人為西洋畫科“學科聽講生”,。又,在1905-1937年間,,共有2名中國留學生報考本科,,但均未被錄取,而朝鮮有112人報考,、13人被錄取,。也就是說,該校中國留學生均非本科生,,連申請人次也大大遜于朝鮮,。

關于這些名義,吉田千鶴子在其著述中有部分說明:該校西洋畫科的各種教學規(guī)章在屢經變更后,,于1905年正式確定下來,。按規(guī)定,該校只招收16-26歲的男性,。正規(guī)生和撰科生有很大差別,,正規(guī)生是4月進入預備科,學習一個學期的基礎課,,到7月參加考試,,合格者在9月升入本科各科,再學習4年,,最后一學年為畢業(yè)期,,進行畢業(yè)創(chuàng)作,合格后即可畢業(yè),。撰科生則在9月份入學,,基礎課學習跟本科生一樣,差別是本科生的一些必修課如解剖、遠近法,、美學和美術史(包括西洋繪畫史和西洋雕刻史),、歷史和考古學(包括西洋考古學和風俗史)、外國語,、體操,、用器畫法、毛筆畫,、教育學和教授法(只有要當老師的人才上的課)等等,撰科生只要求必修其中的用器畫法,、解剖和遠近法,,其他課程自愿修習,不參加考核,。其他系科雖然課程安排上會有不同,,但撰科生與本科生的差別是一樣的?!白粕钡拿x持續(xù)到1913年,;1914-1924年出現(xiàn)“選科生”,推測與“撰科生”類似,;1925-1937年以“特別生”為主,,“選科生”還少量存在,想必二者應是有所區(qū)別的,,但該書并未對這兩個名義作具體說明,。但所有這些名義之下的留學生在專業(yè)水平方面應該均低于正規(guī)生或本科生。

關于“選科生”之稱謂,,在1907年8月17日《時報》所刊上海的圖畫音樂專修學校之招生廣告中也出現(xiàn)過:“本校第一班已畢業(yè),,下半年添設手工,一年畢業(yè),,額百人,,聘請中外名師教授鉛筆水彩畫、單音,、復音,、美術手工、教育手工,,又添東文,,每復□(原文脫字)四時,學膳宿費等半年五十五元,,選科二十元,,入學時繳齊”。從學費的差異,可知“選科”為選修部分課程,,其名應來自日本,,且與東美之“撰科”幾乎是一個含義。

當時的東美共6個系12個專業(yè):日本畫,、西洋畫(油畫),、雕刻(分塑造、木雕,、牙雕三個專業(yè)),、工藝(分圖案、雕金,、鍛金,、鑄金、漆工五個專業(yè)),、建筑和圖畫師范,。中國留學生在各系具體分布為:日本畫3(6)、西洋畫57(142),、雕刻8(17),、工藝8(16)、建筑1(1),、圖畫師范2(4),。其中,圖畫師范科學制三年,,其他為五年,。可見,,76%的申請者報考了西洋畫系(油畫系),,該系的入學學生數(shù)也占到72%,與報考比例大體相當——這些系科的申請人數(shù)與錄取人數(shù)的各種比例關系,,或許推之于整個“美術留日”也是大抵適用的,。

因為該校西洋畫科和雕刻科塑造部的教師都是從法國留學回來的,這對于意在學習西洋藝術的中國學生來說,,這兩個專業(yè)成為熱門之選合情合理,。校方也是出于這方面考慮,盡量滿足更多申請者的愿望,。

在吉田千鶴子該著中還載有西洋畫科教學的大致情況:該科分5個班或5個教室,,第一教室接收一、二年級學生,,一年級教授用木炭臨摹標本和畫石膏像,,二年級教人體寫生,以及鉛筆、水彩,、油畫的靜物和風景,。第二、三,、四,、五教室接收三、四年級和畢業(yè)期,、研究科的學生,,從三年級開始逐漸減少木炭畫學時,轉向以油畫為主,。三年級主要畫人物速寫以及水彩,、油畫的靜物和風景,四年級是人物速寫,、靜物寫生,、衣服寫生,、水彩構圖,。畢業(yè)期更多用木炭、水彩畫器物,、花卉,、人物和裝飾性構圖訓練,還會安排人物速寫,、油畫風景,、課題風俗歷史畫等課程,同時進行畢業(yè)創(chuàng)作,。三年級以上由和田英作,、藤島武二,、岡田三郎助負責,,研究科由黑田清輝負責。留學生跟日本學生一起學習,。此外,,對該系想當圖畫教師的學生每年都會教毛筆畫,。又,根據(jù)黑田清輝于1904年起草的《西洋畫科競技規(guī)定案草稿》,,每個學習單元都要進行競技比賽,。這套課程設置自1905年起基本維持到1952年該校停辦。

綜上,,1905-1937年間以東京美術學校為核心的日本近20所美術教育機構接納了約六百名中國留學生,,但其中只有約72人為正式畢業(yè)生,學業(yè)程度亦有別于正規(guī)生或本科生。他們大多選擇學習西畫,,此外對雕塑,、建筑、陶瓷,、漆藝,、圖案、美術史,、日本畫等也均有少量涉及,,他們回國后遍布于各地“新美術”領域,成為中國美術由古典向現(xiàn)代轉型初期最重要的開拓者和建設者,。1905-1923年約為美術留日的繁盛期,,在1919年一戰(zhàn)結束、留法勤工儉學運動高漲起來后,,“美術留歐”逐漸結束“美術留日”一花獨放的格局,,進入二者平行發(fā)展期,直至1937年“七七事變”后大規(guī)?!懊佬g留日”的“戛然中止”,。

中國畫改良的探求

有研究者認為,學洋畫的留日生,,“回國大多改從中國畫”,。就“東美”西洋畫科中國留學生的情況看,這說法并不確切,。在57名就讀過該科的中國學生中,,因資料稀缺而不明去向者竟高達31人,1920年代去世者4人,。所余22人中有6人(嚴智開,、汪洋洋、曾孝谷,、許幸之,、李叔同和王曼碩)離開了美術創(chuàng)作;11人以油畫著稱,,即許敦谷,、胡根天、譚華牧,、陳抱一,、江新、崔國瑤,、王道源,、衛(wèi)天霖,、林丙東、俞成輝和王式廓,;而“改從中國畫”者只有5人,,即黃輔周、汪亞塵,、周天初,、丁衍庸和林乃干,并非“大多”,。此外,,尚有該校圖案科陳杰(陳之佛)“改從中國畫”。實藤惠秀在其所列《歷年畢業(yè)于日本各校之中國留學生人數(shù)一覽表》中顯示,,包括“東美”在內的“藝術7?!保灿挟厴I(yè)留學生72人,,但對除“東美”46名之外的26人具體畢業(yè)于何校何專業(yè)并未說明,。據(jù)吉田千鶴子著述第八章“東京美術學校以外學校狀況”,京都市立美術工藝學校,、帝國美術學校,、東京高等工藝學校等較為重要的教育機構,情形與“東美”類似,,即學習西畫,、塑造,、工藝,、圖案者占絕大多數(shù),由西畫“改從中國畫”者也并非“大多”,。但是,,這72名之外的幾百名包括“東美”肄業(yè)生在內的,散布于各美術教育機構的美術留日生們,,他們以非正規(guī)的西畫學習外加自學和觀摩等多重方式,,在度過或長或短的留日學習生活后,回國后改畫或繼續(xù)從事中國畫的現(xiàn)象,,的確在整個美術留學史上是最為突出的,,如黃輔周(二南)、何香凝,、高劍父,、高奇峰、陳樹人,、鄭錦,、鮑少游,、汪亞塵、朱屺瞻,、關良,、豐子愷、張善孖,、張大千,、陳杰(之佛)、丁衍庸,、髙希舜,、方人定、黎雄才,、楊善深,、黃獨峰、黎葛民,、謝海燕,、林乃干、蘇臥農,、傅抱石和陽太陽等約26位,,陣容不可謂不大。這些畫家中,,留日前已有中國畫根底或以學習日本畫為主者約為16人,,即何香凝、高劍父,、高奇峰,、陳樹人、鄭錦,、張善孖,、張大千、髙希舜,、傅抱石,、鮑少游、方人定,、黎雄才,、楊善深、黃獨峰,、黎葛民和蘇臥農等,,他們不存在“改從”中國畫的問題,但大多數(shù)都在日本接觸過西畫,,有過素描,、色彩的基礎訓練或觀摩,,希望在寫實造型上有所學習。這16人中,,張氏兄弟為四川人,,髙希舜為湖南人,傅抱石為江西人,,其余12人均為廣東人,,且除鄭錦和生長于日本的鮑少游外,均屬嶺南派圈子,,方人定,、黎雄才、黃獨峰,、黎葛民,、蘇臥農還是高劍父的學生,這一現(xiàn)象反映出他們較強的地域風尚和畫派特征,。

其余10位畫家確屬由西畫改畫中國畫的,,其中豐子愷、關良,、陳之佛,、朱屺瞻、丁衍庸等,,為20世紀“中國畫改良”做出了極富價值的貢獻,。為什么留日畫家在中國畫改良方面的成績最突出呢?

第一,,中國留日美術生的西畫基本功普遍偏低,。他們絕大多數(shù)留日時間較短,無法在西畫學習上達到較深程度,。從現(xiàn)存東美西洋畫科畢業(yè)生的作品看,,造型,、色彩和構圖均嫌稚拙,,人物、花卉和風景均屬初級水平,。實際上,,當時的日本洋畫界從法國帶回的是古典寫實或后印象派、野獸派的畫風,,且多淺嘗輒止,,其西畫教學難以有很高的水準。日本的西畫水平決定了留日美術生的水平,,使得他們難以走向專門的油畫創(chuàng)作之路,。這是留日生歸國后“改”向他途的重要原因之一,。

第二,日本畫壇日西融合的潮流對赴日美術家的影響,。早在1880年代,,以狩野芳崖為代表的新日本畫運動,對岡倉天心,、芬諾洛薩倡導的復興傳統(tǒng)日本畫運動,,就進行了修正,認為日本畫與洋畫是可以融通的,,于是引進日本畫所缺乏的西洋透視法,、明暗法,開啟了日洋融合之門,。這一轉向在橫山大觀,、菱田春草等“激進派”手中得以最終完成,并在1900年前后得到日本畫壇的普遍認可,,成為主導趨勢之一,,而他們推動的改良思潮和成果,剛好被中國留日美術生親見親歷,。據(jù)吉田千鶴子著述,,“東美”每周六邀請校內外著名畫家和研究者所作的“特殊研究”講座,吸引了校內外的學生,、畫家和研究者前來聽講,,其中就不乏中國的美術留學生們。即使留學生們抱著學西畫的目的而來,,也會受到日本畫壇新潮流的刺激,。日西融合的探索成果在當時的“文展”、“院展”,、“帝展”,、“二科展”等展覽中,均占不小的比例,,它們與各種公私立美術學校,、美術出版、美術社團一起,,共同營造著融合東西的社會性氛圍,。對于大多具備一定傳統(tǒng)中國畫修養(yǎng)或鑒賞習慣的中國留日美術生來說,“日洋融合”的成果,,幾乎與他們“趨之若鶩”的洋畫一樣令人矚目,,而具體的融合方法為中國提供了直接的參照,舉凡全世界,,再沒有第二種文化能為當時的中國美術提供如此極具借鑒意義和可操作性的經驗了,??涤袨椤⒉淘?、劉海粟,、徐悲鴻等人的“融合”主張之所以那么理直氣壯,不能不說與日本的融合經驗有直接關系,。

第三,,留日生回國后的生存空間并不樂觀,他們主要以教書為生,,但洋畫專門教師之需畢竟不多,,在更具實力的留歐畫家返國以后,他們就更少了競爭的優(yōu)勢,。另外,,整個民國時期沒能形成一個油畫生態(tài)環(huán)境,市場流行的主要還是中國畫,,油畫寫實能力如徐悲鴻者,,也不過偶有畫肖像的“營生”,賴以生存的還是國立大學教授的薪水和出售中國畫作品,;交際能力如劉海粟者,,其油畫個展或操辦的聯(lián)展,能賣出的一兩件作品也大多靠人情——缺少豐厚薪津支撐的留日美術生們,,改作更有需求空間的中國畫,,就成了一種現(xiàn)實的考量。

受日本影響的20世紀中國畫改良探索,,有多種途徑,。歸納起來,大抵為四種類型:

一是工筆類型,。在國內文化提倡“寫實”的大背景下,,接受了日本畫啟示的留學生畫家,選擇畫工筆是很自然的,。在畫法上,,大抵是以傳統(tǒng)勾線平涂法為基礎,借鑒日本畫重視色彩的特點,??梢哉f,20世紀中國工筆畫的繁盛是與“日本因素”有密切關系的,。

二是寫意類型。以傳統(tǒng)水墨寫意畫為根底,,吸收西洋現(xiàn)代藝術的某種因素,,如重筆觸與色彩,、適當變形等。與其說這是中日的融合,,不如說是間接的中西融合,。典型者如關良等,他們創(chuàng)造了最為成功的中國畫改良案例,。

三是渲染背景的類型,。中國畫講究留白底子,很少染天空或背景,。以高劍父師徒為代表的留日畫家,,吸取日本畫渲染背景的特點,接近水彩畫,,但他們大多還是保留了中國畫用線造型,、表達情緒的特點,以及條幅的型制,,保持著較為鮮明的中國畫特征,。

四是開拓人物故實畫。自文人畫暢行以來,,中國畫人物畫逐漸衰落,,很少再創(chuàng)作現(xiàn)實人物題材。日本畫表現(xiàn)中國歷史故事的現(xiàn)象,,予中國留日生以啟示,,在一定程度上承擔了復興人物畫的使命。這是歐洲畫壇所不能給予的,。

總之,,日本畫壇在“日本畫”領域所進行的“日洋折衷”的幾種嘗試,中國留日美術生幾乎都有不同程度地學習和承繼,,成為中國畫改良最為重要的參照,。

編輯:陳佳

關鍵詞:近代留日畫家 學習西畫 回國后 大多改從中國畫

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅