首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

一本古書揭開土豆的引入種植歷史

再普通不過的紅薯在物資缺乏的年代解決了很多人的饑餓問題,而它卻不是中國本土的農(nóng)作物,。一部清代《金薯傳習錄》為您揭開了它的身世之謎……

1982年農(nóng)業(yè)出版社出版的《金薯傳習錄·種薯譜》合刊影印本。

甘薯又稱番薯,、金番、紅薯,、地瓜等,,它是我們家鄉(xiāng)常見的農(nóng)作物。記得小時候,,一日三餐不可無此君,。如果不是有甘薯,恐怕我們就會挨餓,。出于對甘薯的情感,,我一見《金薯傳習錄》就忍不住手頭發(fā)癢,,迫不及待地買了回來。

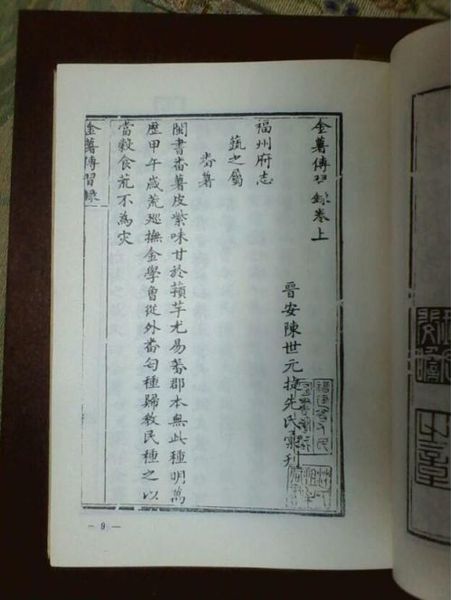

《金薯傳習錄》系清人陳世元(乾隆年間貢生)編輯,,因甘薯系陳世元的祖先陳振龍從海外傳入,,由福建巡撫金學曾推廣種植,在當時收到了療饑救荒的效果,,人們感念金學曾的政績,,故將甘薯命名為“金薯”?!督鹗韨髁曚洝贩譃樯?、下二卷。上卷摘錄史籍志書中關(guān)于甘薯的各種記載,,匯集了明清時期推廣種植甘薯的稟帖和官方文告,,還有海內(nèi)外甘薯種植、管理,、儲存和食用的經(jīng)驗方法等,,如:“地宜松耕過,經(jīng)起町高四五寸,,春分后取薯種斜置町內(nèi),,發(fā)土薄蓋”,“約七分在町內(nèi),,三分在町外,。町內(nèi)者結(jié)實,町外者滋蔓”,。這些都是來自客觀實際的生產(chǎn)經(jīng)驗和生活常識,,在廣大農(nóng)村,這些切實有效的經(jīng)驗和知識很多還被廣泛地應用著,。

此書卷一收錄了明萬歷二十一年(1593年)六月《元五世祖先獻薯藤種法后獻番薯稟帖》,、乾隆三十三年(1768年)《青豫等省栽種番薯始末實錄》等文獻,記述了福建華僑陳振龍將甘薯種從海外傳入國內(nèi)的經(jīng)過,,文字簡潔生動,,頗具史料價值。其中明萬歷二十一年六月的稟帖有“尤幸本年五月中開棹,,七日抵廈”等語,,說明陳振龍是在明萬歷二十一年五月中旬攜帶甘薯種回國,在船上漂泊7天后抵達廈門的,。這就揭示了甘薯種從海外傳入國內(nèi)的確切時間和具體經(jīng)過,,解決了農(nóng)學史上一個重大的研究課題,雖著墨不多,,卻尤為珍貴,。

關(guān)于甘薯從國外傳入還有另外的兩種說法:一是明萬歷年間廣東吳川林懷蘭從越南傳入,,一是明萬歷年間廣東東莞陳益從越南傳入。前者有清道光年間的《吳川縣志》及“番薯林公廟”為證,,后者以清宣統(tǒng)年間的《東莞縣志·物產(chǎn)·薯》所引《鳳岡陳氏族譜》為證,。這兩種說法都有所依據(jù),,不能否定,。但相對而言,證明陳振龍從呂宋傳入甘薯的是一部確鑿完整的農(nóng)學專著,,書中既有當事人陳述事件的稟帖,,又有官方考察審批的文件,更有地方志書的記錄,,可謂資料詳實,,因此更為可信。

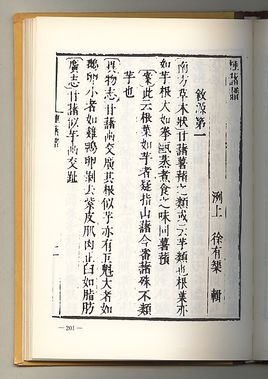

《金薯傳習錄》下卷匯集了有關(guān)甘薯的詩詞歌賦,,包括賦,、頌、五言古體,、五言排律,、五言律詩、七言古體,、七言律詩等,,凡75首(篇)。作者大多是沒有顯赫聲名的封建官吏和文人,,所寫詩文主要著眼于甘薯的質(zhì)優(yōu)高產(chǎn),,對土壤、肥料要求低,,易于大面積種植,;抑或吟誦甘薯味道甘美,功同五谷,,可佐饑饉,;同時也謳歌了陳振龍傳入甘薯的功勛和金學曾推廣種植甘薯的德政。茲錄署名黃名香的《詠金薯》一首以見其概:“一自珠崖到海濱,,蔓山遍野總相因,。托根得地能蕃衍,結(jié)實隨時任屈伸,。甘比水芝堪佐酒,,功逾山藥可療貧。南邦處處傳佳種,,荒歉常供世上人,?!贝嗽娬劜簧夏捴巳丝冢挥么笱胖w抒寫至俗之物,,又朗朗上口,,自然率真,別有一番情趣,。

根據(jù)考證,,《金薯傳習錄》自乾隆年間編輯成書,之后至少刻印過三次,,每次刻印的數(shù)量也不少,。可是到了新中國成立之初此書的全本只剩下兩部:一部藏于福建省圖書館,,另一部藏于南京圖書館,。其存世稀少的原因大概有以下幾種:一是甘薯作為一種易于種植的農(nóng)作物,一經(jīng)掌握便可口傳心授,,無須進行理論指導,;二是種植甘薯的都是不識字的老百姓,他們看不懂《金薯傳習錄》,,沒有閱讀保存此書的必要,;三是封建時代“遵孔讀經(jīng),科舉至上”,,鄙視生產(chǎn)科學知識,,《金薯傳習錄》學得再好也不能中舉當官,更不能光宗耀祖,。因此,,《金薯傳習錄》也就得不到人們的重視和愛護,甚至面臨著失傳的危險,。

1981年,,農(nóng)業(yè)出版社為了保存和推廣祖國農(nóng)學的善本珍籍,決定有計劃,、有步驟地編印《中國農(nóng)學珍本叢刊》,,并依照原書的式樣影印出版,《金薯傳習錄》(據(jù)福建省圖書館藏本影?。┘礊槠渲兄环N,。筆者購存的《金薯傳習錄》為精裝32開本,與朝鮮古農(nóng)書《種薯譜》合訂一冊,,1982年第1版第1次印刷,,印數(shù)2800冊。對于一個有著十幾億人口和龐大收藏群體的國家來說,2800冊不過是九牛之一毛,,因此筆者的收藏雖然只是個影印本,,但亦頗為自珍。(陳偉軍 陳鳴超)

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:一本古書 揭開土豆 引入種植歷史

葡萄牙議會否決對政府的不信任案

葡萄牙議會否決對政府的不信任案 第四屆東盟防長擴大會舉辦

第四屆東盟防長擴大會舉辦 新加坡總理李顯龍訪美

新加坡總理李顯龍訪美 德國新一屆聯(lián)邦議會舉行首次全體會議

德國新一屆聯(lián)邦議會舉行首次全體會議 霜葉染紅八達嶺

霜葉染紅八達嶺 紐約400多名警校學員參加畢業(yè)典禮 相擁慶祝

紐約400多名警校學員參加畢業(yè)典禮 相擁慶祝 “2017漢語之光”才藝匯演在悉尼舉行

“2017漢語之光”才藝匯演在悉尼舉行 菲律賓國防部長宣布馬拉維戰(zhàn)事結(jié)束

菲律賓國防部長宣布馬拉維戰(zhàn)事結(jié)束

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅