首頁>書畫·現(xiàn)場>一點(diǎn)一評一點(diǎn)一評

黃賓虹:從不曾缺席的“色彩”

導(dǎo)語:談到黃賓虹的繪畫尤其是山水畫,一般都會(huì)用“黑密厚重”,、“渾厚華滋”來形容。還因?yàn)槠湓缒晟剿嬢^疏淡清逸而稱為“白賓虹”,以凸顯其晚年“黑賓虹”之“黑”,。然而黃賓虹的山水畫不僅僅是黑,,從早期的“淺絳”到“青綠”,以及晚年“水墨丹青”的作品,設(shè)色的角色一直都存在,。只是無論“水墨”還是“淺絳”“青綠”,,皆是筆墨即“書法用筆”所引領(lǐng)的,,以致于我們在討論黃賓虹的“黑密厚重”時(shí),,幾乎將他的設(shè)色忘記了,。

不同年代的黃賓虹

黃賓虹的“用色”

之所以將黃賓虹的“色彩”單獨(dú)拿出來討論,還緣于浙江博物館舉辦的“高山仰止——紀(jì)念黃賓虹誕辰150周年”大展中的一個(gè)專題《山色渾融——黃賓虹設(shè)色山水展》。“我們說‘黑’是黃賓虹最大的特點(diǎn),然而近年來浙博舉辦的一系列展覽,是一個(gè)較為完整的‘水墨系’,在這次揀選作品的過程中,我們發(fā)現(xiàn)黃賓虹的設(shè)色作品也不少,。研究黃賓虹,,少了‘設(shè)色’這個(gè)視角是不完整的,。他在水墨上下的功夫最大,設(shè)色則交融于水墨之中,,有時(shí)我們會(huì)看不見他的顏色,,其實(shí)是墨與色交融了,色彩在他的山水畫中從沒有缺席過,。” 浙江省博物館研究員,、黃賓虹大展策展人駱堅(jiān)群告訴雅昌藝術(shù)網(wǎng)記者。

然而,,黃賓虹的“用色”之道是什么?他的“設(shè)色山水”與“純水墨的山水”之間有著怎樣的區(qū)別,,之間的聯(lián)系與演變過程又是怎樣的?杭州黃賓虹學(xué)術(shù)研究會(huì)顧問、著名美術(shù)評論家鄭竹三和杭州黃賓虹學(xué)術(shù)研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長趙軍都認(rèn)為:黃賓虹的色彩是從青銅器中來的,。“因?yàn)?/span>黃賓虹在上海開過古玩店,,他大量收集青銅器,自覺不自覺地吸收了青銅器那種斑駁的顏色,,即‘紅斑綠銹’,,所以他的山水畫主要是這兩種顏色,陰陽對比,,紅的是暖色,,綠的是冷色,。從學(xué)術(shù)上來講,,黃賓虹是對姐妹藝術(shù)的借鑒,既是對傳統(tǒng)文脈的繼承,,更重要的是發(fā)現(xiàn)了新的色彩美,,這和他的生活、經(jīng)歷都有聯(lián)系,,所以說一個(gè)人離不開自然,,這也是黃賓虹的智慧,他吸收了可用的東西,。” 杭州黃賓虹學(xué)術(shù)研究會(huì)顧問,、著名美術(shù)評論家鄭竹三先生解釋說。

而對于黃賓虹山水畫中色彩的重要性,,資深黃賓虹研究者童中燾先生則認(rèn)為:黃賓虹的山水畫還是以筆墨為主,,色彩僅僅是起輔助作用。這一觀點(diǎn),,杭州黃賓虹學(xué)術(shù)研究會(huì)會(huì)長楊成寅也表示贊同:“黃賓虹花鳥畫的色彩比較有名,,山水中用得少一些。因?yàn)?/span>黃賓虹認(rèn)為畫是‘筆墨章法氣韻俱勝者為上’,,他追求渾厚華滋,,渾厚相當(dāng)于陽,,華滋相當(dāng)于陰,他講陰陽互補(bǔ),,但是強(qiáng)調(diào)以渾厚為主,,渾厚又華滋,以剛為主,,剛中帶柔,。他是以筆墨作為渾厚,華滋作為色彩,,所以應(yīng)該是有主次的,,筆墨為主,色彩是輔助的作用,。”

而中國美術(shù)學(xué)院國畫系教授吳山明則給出了另一種答案:作為一個(gè)山水畫家完全是按照看到自然時(shí)的狀態(tài),,想設(shè)色就設(shè)色,沒有必要將黃賓虹的山水分成這種狀態(tài),。“我上初中的時(shí)候,,看到黃先生在杭州北山路寫生,拿著一個(gè)小本子,,邊走邊看邊畫,,他不是對景寫生,主要是看山的‘勢’,,他的‘寫生’概念是把主觀和客觀的東西結(jié)合在一起,,所以即便是設(shè)色,也不是對景寫生,,他畫一個(gè)秋景,,就是秋景的組織方式,畫一個(gè)春景就是春天景色的寫生方式,,而且中國畫的顏色有點(diǎn)象征性,,如果講黃賓虹的顏色,它是帶有象征意義或者內(nèi)心化的東西更多,,這其中主觀的因素較多,。”

從現(xiàn)有黃賓虹留下來的作品來看,30年代前后,,黃賓虹有較多的設(shè)色山水,。“如果沒有色彩,黃賓虹用純水墨已經(jīng)將山水畫畫得很精微了,,但是如果有了顏色,,他就要想顏色該怎么用?其實(shí)色彩一直是跟著他的繪畫路線在走。” 駱建群一語道出黃賓虹的用色法則。

“濃墨法”——解開墨,、色關(guān)系的一把鑰匙

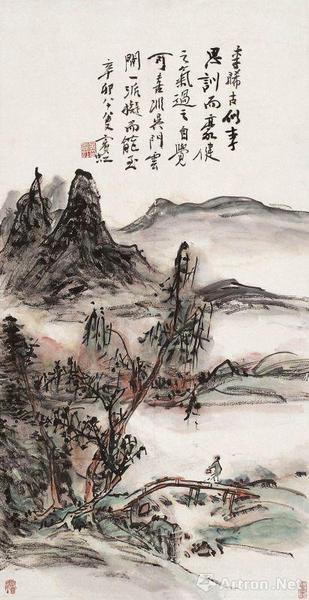

淺絳山水

以用筆,、水墨為主導(dǎo)看畫史,即丹青設(shè)色的進(jìn)展取決于筆墨法的進(jìn)展,。“在黃賓虹論筆墨法的著述及實(shí)踐中,,我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)重要的拐點(diǎn),即‘濃墨法’”,。駱堅(jiān)群告訴記者,。“黃賓虹認(rèn)為:從晉唐到宋多用濃墨,元人以來淡墨漸次當(dāng)?shù)?,這在所有的史論書中都沒有人談及,,只有黃賓虹這么說,黃賓虹推崇的是一種觀念性的敘述,,其意在借古意而變法,,而第一個(gè)突破口就是‘濃墨’。”

找到了突破口,,黃賓虹做的第一件事情就是寫生,。“黃賓虹一直追求的就是山水的渾厚華滋,但是早年很困惑,,苦思冥想沒有方法,。70歲前后的十年游歷寫生,這是他繪畫上產(chǎn)生飛躍的契機(jī),,其最大的收獲,,就是從真山真水中證悟了晚年變法之‘理’。”楊成寅談到,,還向記者講述了兩次證悟發(fā)生的游歷:“瞿塘夜游”和“青城坐雨”,。

“瞿塘夜游”發(fā)生在1932年,一天晚上,,黃賓虹想去看看杜甫當(dāng)年在此所見到的“石上藤蘿月”。他沿江邊朝白帝城方向走去,,月色下的夜山深深地吸引著他,,于是在月光下摸索著畫了一個(gè)多小時(shí)的速寫。第二天早晨,,黃賓虹看著速寫稿大聲叫道:“月移壁,,月移壁!實(shí)中虛,虛中實(shí),。妙,,妙,妙極了!”

1933年的早春,黃賓虹在漫游青城山時(shí),,豪雨驟至,。路人紛紛奪路急避,唯黃賓虹徑自仍往山中行去,,并挑得一寬闊的山巖坐下來,,細(xì)賞山色變幻,偶然看到雨點(diǎn)滴在白色的墻上,,雨點(diǎn)和墻面接觸以后暈散的感覺,,令其領(lǐng)悟出‘雨淋墻頭’。第二天,,他連續(xù)畫了《青城煙雨冊》十余幅,,他要找到“雨淋墻頭”的感覺。雨從墻頭淋下來,,任意縱橫氤氳,,有些地方特別濕而濃重,有些地方可能留下干處而發(fā)白,,而順墻流下的條條水道都是‘屋漏痕’,。”

“經(jīng)過這兩次頓悟式的游歷后,雨山,、夜山成為黃賓虹最最經(jīng)常的繪畫主題,,他通過濃墨法,用夜山圖的方法,,來學(xué)習(xí),、闡釋宋人畫的‘層層深厚’,此后,,黃賓虹的山水也上了一大臺階,,渾厚、華滋成為其美學(xué)上的自覺追求,,漸漸自成一格,,畫面風(fēng)貌逐步轉(zhuǎn)向‘黑賓虹’時(shí)期。我們也從中找到了黃賓虹山水畫‘黑密厚重’的重要原因,。”駱堅(jiān)群說道,。

1934年,黃賓虹寫下一篇《畫法要旨》的文章,,總結(jié)出“五筆七墨“,,其中墨法之首即為濃墨。從觀念上,、技法上,、寫生上解決了他想要的東西,。

墨、色“渾融”

清人王東莊稱之為“作水墨法,,墨不礙墨,,作沒骨法,色不礙色,,自然色中有色,,墨中有墨”,黃賓虹稱其為“此善言積墨法者也”,。“黃賓虹論畫法不單列‘用色’,,然每論墨法皆及用色。在七墨法中,,按照黃賓虹的邏輯,,濃墨為首,而宿墨因脫膠而墨性已變,,黃賓虹認(rèn)為‘宿墨厚重處,,正與青綠相同’,同時(shí),,失膠后的宿墨呈暖調(diào)的灰黑色,,與未脫膠脫墨汁的亮黑形成豐富的對比關(guān)系,使墨色更豐富而且可以‘墨不礙墨’了,。”駱堅(jiān)群首先為我們解釋了宿墨在山水畫中的用途,。

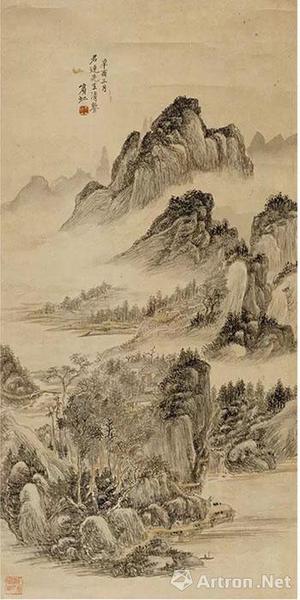

從此次展出的作品中來看,30年代前后,,黃賓虹開始出現(xiàn)較多的設(shè)色畫作,,并且發(fā)生了轉(zhuǎn)折。而在80歲前后的作品里,,可以看到墨與色正以他的方式達(dá)到某種融會(huì),。駱堅(jiān)群告訴記者:“70歲之前,黃賓虹是以水墨為主進(jìn)行思考與實(shí)踐的,。到了70歲以后,,他開始在文章中大量討論色彩。在他看來,,元代崇尚淡墨以后,,淺絳設(shè)色開始成為水墨的附庸,他在‘白賓虹’時(shí)期也是如此,。”

那么,黃賓虹是從什么時(shí)候開始由淺絳中走出來呢?駱堅(jiān)群表示,,在他提出濃墨法以后,,重色丹青才有可能出現(xiàn)。“他后期的作品設(shè)色都是以礦物顏料為主的,色彩非常鮮明亮麗,。有人將其和西方繪畫對接起來,,那不是因?yàn)樗梃b了西方,而是他從自身的‘變法’探索中,,獲得了與西方繪畫色彩對話的可能,,讓觀眾驚嘆中國畫的設(shè)色可以這么強(qiáng)烈。而由于他的重色丹青與濃墨法融合得這樣自然而然,,導(dǎo)致人們在討論他的‘黑密厚重’時(shí),,幾乎把他的設(shè)色忘記了。”

“70歲前后的黃賓虹,,經(jīng)十年的游歷,、寫生、教學(xué)著述,,觀察,、思考、實(shí)踐皆趨于成熟之際,,有一個(gè)經(jīng)歷,,透露出當(dāng)時(shí)有關(guān)設(shè)色的思考:1938年,黃賓虹寫給朋友的信中提及:此次南歸有歐洲朋友同往,,此歐洲朋友對他所臨擬宋人的青綠山水表達(dá)欣賞,。就在那個(gè)時(shí)間段,他開始畫一些傳統(tǒng)的小青綠山水送給朋友,,說明黃賓虹已經(jīng)在醞釀濃彩點(diǎn)綴的丹青,。”

黃賓虹在北平時(shí),給朋友信中談及,,北平畫界,,多工筆設(shè)色的“北宗”風(fēng),并在他的文集《講學(xué)集錄》中開始大量談?dòng)蒙?ldquo;黃賓虹的用色是從重墨開始的,,丹青重色,,是他在北平期間定下來的目標(biāo)。這一時(shí)期,,他以‘金文入畫’,,因?yàn)槲ㄓ?lsquo;金石用筆’,能將焦墨,、宿墨的表現(xiàn)力發(fā)揮到極致,,也唯有焦墨、宿墨與魏晉唐宋以礦物顏料為主的重色青綠相得益彰,。”

“宿墨以暖灰調(diào)豐富了水墨的黑色系,,甚至有了西方繪畫的立體感,。黃賓虹將不脫膠的墨和脫膠的墨進(jìn)行疊加,因?yàn)樗弈梢猿尸F(xiàn)出各種層次的灰,,這種灰色調(diào)可以與各種墨法相融,,不僅可以增加厚重感,還可以增加各層次細(xì)膩的色相,。所以在展廳中看到有一些好的作品,,就是特別黑的焦墨、宿墨疊著很重的丹青色,,一點(diǎn)也不亂,,越看層次越豐富,那就是黃賓虹的手段,。”

所以在黃賓虹晚年最極致的“渾融”之作必少不了宿墨,,當(dāng)老朋友陳叔通來函索畫并聲明請畫 “疏林遠(yuǎn)岫”,黃賓虹奉上的正是這種墨色渾融的茂林峻嶺,,陳叔通再函聲明請老兄為畫“疏林遠(yuǎn)岫”,,不要“宿墨山水”,但黃賓虹仍徑自濃墨,、宿墨,,仍青綠、丹赭諸色放筆寫去,,積點(diǎn)無數(shù),,渾融一片,不能自已,。

盡管,,人們總喜歡用“黑團(tuán)團(tuán)里墨團(tuán)團(tuán),黑墨團(tuán)中天地寬”這兩句詩來形容黃賓虹晚年的水墨創(chuàng)作,。然將水墨與丹青進(jìn)行融合的“墨不礙色,,色不礙墨”的渾融,也是黃賓虹留給我們的魅力,。

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:黃賓虹 花鳥 誕辰一百五十周年 浙江省博物館

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日 以色列對加沙地帶實(shí)施報(bào)復(fù)性空襲

以色列對加沙地帶實(shí)施報(bào)復(fù)性空襲 特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán)

特朗普宣布承認(rèn)以色列對戈蘭高地的主權(quán) 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會(huì)在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會(huì)在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會(huì)準(zhǔn)備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會(huì)準(zhǔn)備就緒 也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅