首頁>書畫·現(xiàn)場>書畫學(xué)院書畫學(xué)院

淺說清代中后期浙派印風(fēng)

晚清至近代藝術(shù)家和社會受眾審美選擇趨向多元,,亦給藝術(shù)市場帶來普適標(biāo)準(zhǔn)和不同的品味,,促使延綿久長的風(fēng)格派系自我更新以體現(xiàn)時代精神,。

清初的印壇,,當(dāng)一些印人繼續(xù)為文(彭)何(震)遺風(fēng)所籠罩,,“兩浙久沿林鶴田派”(汪啟淑《續(xù)印人傳》),,東南印壇競為妍美的氛圍之中,,以丁敬為首的浙派印風(fēng)異軍突起,,給清代中期的篆刻帶來了清新的氣息,。

丁敬(1695-1765年),,字敬身,號硯林,、丁居士,、龍泓山人等,浙江杭州人,。淹通金石書畫,,精于詩文。乾隆《杭州府志》載其“分隸皆入古,,而于篆尤篤,,善摹印,然非性命之契不能得一字”,。袁枚題詩則稱其為“世外隱君子,,人間大布衣”(《小倉山房詩集》),。丁敬于篆刻有很強的獨立意識,曾有詩表達心志:“古人篆刻思離群,,舒卷渾如嶺上云,,看到六朝唐宋妙,何曾墨守漢家文”(《論印絕句》),。丁敬刻印取法秦漢,、宋元印式,但又不為其所囿,。他吸收朱簡,、魏植初創(chuàng)的切刀法,進一步強化其特征,,形成個性化的成熟的切刀技法,,所刻線條古拙蒼茫。作品篆法刪繁就簡,,參用隸意,,體勢簡古,在章法上崇尚平正自然,,表現(xiàn)性靈,,從而體現(xiàn)了刀法、篆法,、章法的和諧統(tǒng)一,,具有超脫塵俗的山林氣象。當(dāng)時汪啟淑評他“力挽頹風(fēng),,印燈續(xù)焰,,實有功也”(《續(xù)印人傳》)。丁敬的印法面目一新,,以杭州地區(qū)為中心的浙籍印人相繼效法,,支脈延綿近兩百年未衰,被稱為“浙派”或“西泠印派”,。

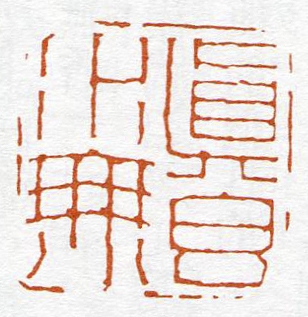

丁敬篆刻“丁敬身印”

“敬身”六面印是其代表作之一,,石章經(jīng)火焚,殘損嚴(yán)重,,是歷經(jīng)輾轉(zhuǎn)的劫后遺珍,。據(jù)魏錫曾《書賴古堂殘譜后》記,丁敬在獲得已失子印的明代梁袠?biāo)魈子『?,制作了這件六面印補入,。嘉慶、道光年間嗜好丁敬派篆刻的何元錫,多方收集了丁敬及蔣仁,、黃易,、奚岡的印蛻,集為一譜,,其中保留的是當(dāng)時此印完好的印面,。此印形式包含了取法漢印的多種類型和宋元朱文印式:沉著渾厚如“丁敬之印”,以爽健的單刀展示清勁風(fēng)骨如“敬身之印”,,朱文“敬身”則用短切將圓暢和凝練融為一體,,可謂移步換影,各具韻味,,表現(xiàn)了丁敬深厚的功力,。

蔣仁、黃易,、奚岡,、董洵、張燕昌是前期浙派的代表作者,。前三人與丁敬同為錢塘人,被合稱“西泠四家”,。董,、張兩人因非同籍,過去被列于西泠印派之外,。這是歷史上以地籍名派形成的現(xiàn)象,。

真水無香 蔣仁刻

蔣仁(1743-1795年),初名泰,,字階平,,因在揚州平山堂得到一方“蔣仁之印”古銅印,遂改名并易字“山堂”,。別署吉羅居士,,女床山民等。以書,、畫,、詩文名世,才藝富擅,。蔣仁家境貧寒,,性格孤冷,留傳作品較少,。篆刻以樸拙洗練的風(fēng)格面世,,簡潔恬淡,意境高逸,,邊款刀法跌宕厚重,,筆意分明,,亦為其特色。趙之謙《書揚州吳讓之印稿》中評其為“九拙而孕一巧”,,是非常深刻的評析,。

黃易(1744-1802年),字大易,,號小松,、秋庵。曾官山東濟寧運河同知,。精于書畫,,一生致力于金石碑刻的搜求考證,著有《小蓬萊閣金石文字》,。黃氏所收集的古印于嘉慶初年輯成《黃氏秦漢印譜》一冊,,收印三百七十六方。黃易的作品,,早年用刀起伏幅度較大,,入石較深,故秀挺明快,,后期轉(zhuǎn)為短切,,凝練渾融,神意內(nèi)蘊,。其朱文印體勢自然瀟灑,,在浙派印人中別具一格。

小松所得金石 黃易刻

奚岡(1746-1803年),,初名鋼,,別號鐵生、蘿龕,、蒙泉外史等,。其繪畫與梁同書之書法為時人所并重。奚岡性格豪邁,,有酒狂之名,,“酣嬉淋漓,酒氣從襟袖間出”(蔣寶齡《墨林今話》),,刻印風(fēng)格以古拙疏逸見勝,,印文體勢內(nèi)斂,白文亦方圓互見,,故力感含蓄,。

頻羅庵主 奚岡刻

張燕昌(1738-1814年),字芑堂,浙江海鹽人,。為丁敬入室弟子,。著有《金石契》、《石鼓文考釋》,、《芑堂印譜》,。作品蕭疏真率,別有情趣,。丁敬另一私淑門生董洵(1740-1812年后)字介泉,,號小池,浙江紹興人,,刻印能得丁敬神韻,,著有《多野齋印說》。

丁敬創(chuàng)立的刻印技法,,由蔣仁,、黃易、奚岡等人從不同方面有所發(fā)揮,,使這一流派的風(fēng)格形象趨于豐滿,。

編輯:付裕

關(guān)鍵詞:浙派 篆刻

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅