首頁>要聞要聞

潘岳:戰(zhàn)國與希臘,,中西方文明根性之比較

▍希臘:成也城邦,,敗也城邦

(一)民主神話背后的“大希臘主義”

公元前325年,,亞歷山大率領(lǐng)著征服了埃及,、波斯,、印度的雄師萬里迢迢來到印度旁遮普邦比亞斯河畔,??邕^這條河,,就是全印度乃至中國,。他激情澎湃地鼓勵將士們繼續(xù)前進,。而馱滿沉甸甸戰(zhàn)利品的騎士們再也不想東進半步。亞歷山大只能順著河邊的斜陽痛哭而返,,兩年后病死,。

亞歷山大的東征,來自希臘世界的統(tǒng)一運動,。希臘統(tǒng)一運動來源于城邦危機,。今天,,西方深刻緬懷的希臘古典文明,其實只是雅典歷史上的一小段,,即伯利克里執(zhí)政的黃金時期,,代表著民主制度的最偉大成就。而這短短幾十年黃金期后,,希臘城邦世界就陷入無休止的惡性內(nèi)斗,。雅典和斯巴達競相稱霸,雙方都曾血腥屠城,。戰(zhàn)亂之中,,土地逐漸集中到富人手里,失去土地的貧民為了外邦的金錢變成了雇傭兵,,轉(zhuǎn)頭攻打自己的城邦,。

這種亂局持續(xù)了100年。亂局中誕生了一種呼聲:各城邦不要再爭搶彼此有限資源,,應(yīng)團結(jié)向外征服殖民波斯,,如此希臘才會獲得永久和平。

呼聲最響亮的,,一個是雅典頭號雄辯家伊索克拉底,,一個是希臘頭號哲學(xué)家亞里士多德。

在發(fā)表于公元前380年的《泛希臘集會詞》中,,伊索克拉底說,,“在我們從同一源泉獲得利益、和同一敵人進行戰(zhàn)斗之前,,希臘人不可能和睦相處,。”“為此,,我們必須竭力使戰(zhàn)爭盡快從這里轉(zhuǎn)入亞洲大陸(小亞細亞),。”

這個思路,,近代歷史學(xué)家稱為“泛希臘主義”或“大希臘主義”,。其根本動力,是解決土地缺乏,、人口過剩的問題,。傳播希臘文明,只是附帶產(chǎn)物,。這成為后世西方殖民帝國主義的思想雛形,。伊索克拉底是第一個提出殖民帝國主義的人。伯利克里雖然提出過雅典帝國主義,,但那是黃金時代,,擴張之外還有價值理想。而伊索克拉底的帝國主義是在衰敗時代發(fā)生的,,理想已經(jīng)消失,,只剩下殖民本能。

但他呼吁了四十年,,雅典卻因為內(nèi)戰(zhàn)派掌權(quán)而一直置若罔聞,。繼續(xù)打斯巴達,打底比斯,,打馬其頓,,就是不愿意團結(jié)一起對外打波斯。

他最終放棄了雅典,,公開呼吁希臘城邦世界的邊緣國家馬其頓國王腓力來統(tǒng)一希臘[9],。他向腓力建議了一個著名的戰(zhàn)略,“你要勸說其他的波斯總督擺脫波斯國王的束縛,,前提就是你將給與他們‘自由’,,并且還要將這種‘自由’惠及到亞細亞地區(qū)。因為‘自由’這個詞一來到希臘世界,,就導(dǎo)致了我們(雅典)的帝國和拉西第夢人(斯巴達)的帝國的瓦解,。”(《致腓力辭》)

這些話,,和后人對雅典自由民主的印象太不一樣了,。20年以后,腓力的兒子亞歷山大正是按照伊索克拉底的戰(zhàn)略思路,,征服了埃及和波斯,,建立了大希臘殖民帝國。但亞歷山大的老師不是伊索克拉底,,而是亞里士多德,。亞里士多德在“大希臘”的道路上,比伊索克拉底走的更遠,。

(二)“希臘帝國”的兩副面孔

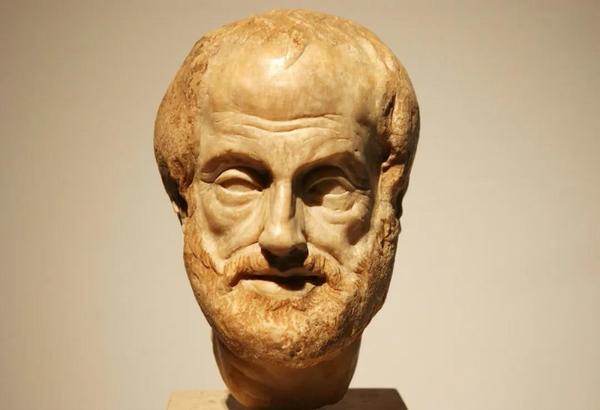

亞里士多德生于馬其頓轄下的色雷斯小城邦,,是雅典人眼里的蠻族地區(qū)。

他雖然身在蠻族,,卻心在雅典,。17歲的他獨身一人投奔雅典柏拉圖學(xué)院。他是柏拉圖最優(yōu)秀的弟子,,一度有望成為接班人,。但柏拉圖逝世時,卻將學(xué)院交給了親侄子而不是他。最重要的原因是,,亞里士多德是個外邦人,。他在雅典不能擁有合法財產(chǎn)(土地),更不能參與政治,,因為他沒有“公民權(quán)”,。按照法律,擁有雅典公民權(quán)的必須父母都是雅典人,。雅典法律把希臘最偉大的智者和雅典分開了,;把所有不產(chǎn)于雅典卻愿意忠于雅典之士和雅典分開了。有意思的是,,這條法律正是民主政治楷模伯利克里頒布的,。

亞里士多德離開了雅典,投奔了馬其頓,,擔(dān)任亞歷山大的老師,。他按照希臘文明的最高標(biāo)準(zhǔn)塑造著亞歷山大。他讓14歲的少年喜愛上了希臘文學(xué)與荷馬史詩,,并對生物學(xué),、植物學(xué)、動物學(xué)等廣闊的知識產(chǎn)生熱情[10],。更重要的還是政治思想,。亞里士多德為教育亞歷山大專門寫了《論君主》和《論殖民地》。黑格爾說,,亞歷山大的精神和事業(yè)的偉大正是來自亞里士多德深刻的形而上學(xué)[11],。

亞歷山大一邊殘酷征服,一邊傳播希臘文明,。他在非洲,、西亞、中亞和南亞建立了大量擁有競技場和神廟的希臘化城市,,用博物院和圖書館建造科學(xué)文化,、哲學(xué)藝術(shù)的殿堂。他甚至還把亞洲的動植物標(biāo)本源源不斷送回給正在雅典辦學(xué)的亞里士多德做研究,。之后的拿破侖遠征埃及時也帶上了大量考古學(xué)家,,最終發(fā)現(xiàn)了羅塞塔石碑,開啟了埃及學(xué),。西方帝國主義暴力征服+文明傳播的方式,,是亞里士多德發(fā)明的。

亞里士多德對亞歷山大提出要求,,“做亞洲人的主人,,做希臘人的領(lǐng)袖,。”伊索克拉底也曾對腓力說,,“說服可用于希臘人,,強迫可用于蠻族人”。這正是“希臘帝國”的精髓——內(nèi)部是民主,,外部是殖民,;上面是公民,下面是奴隸,。這種雙重標(biāo)準(zhǔn)的希臘式帝國,是日后歐洲帝國的精神原型與政治模板,。

(三)統(tǒng)一與自由的悖論,?

歷史的發(fā)展和他們的設(shè)想不一樣。

公元前338年爆發(fā)喀羅尼亞戰(zhàn)爭,。雅典不服馬其頓,,起兵挑釁,被馬其頓打得大敗,。馬其頓乘勝組織科林斯同盟,,并開始進軍波斯。得到這個消息的時候,,伊索克拉底已經(jīng)98歲了,。他看見運送回來的雅典士兵的尸體,絕食身亡,。

他的“大希臘”設(shè)想,,蘊含著一個無法解決的矛盾——馬其頓擁有強力,如何保證它對雅典只用“說服”而不用殺戮,?反過來,,善于雄辯的雅典,又豈能甘心被馬其頓“說服”,?死于馬其頓陣前的雅典青年尸體,,使他明白了日后仍會重復(fù)的悲劇。他既珍視自由,,又渴望團結(jié)統(tǒng)一,。統(tǒng)一帶來的暴力,會破壞自由,。但自由產(chǎn)生的混亂,,又會破壞統(tǒng)一。

他死前的矛盾在他死后愈演愈烈,。

希臘城邦再無團結(jié),。希臘大軍遠征前夜,,腓力剛死于暗殺,底比斯就聞聲而叛,;亞歷山大剛死于巴比倫,,雅典就又揭竿而起;最后,,當(dāng)馬其頓與羅馬入侵者決戰(zhàn)時,,希臘城邦竟給了該王國背后致命一擊。即便馬其頓將希臘的半島文明拓展成世界文明,,但希臘城邦寧可同毀于外人也不買這個賬,。

另一方面,希臘化帝國走向?qū)V?。亞歷山大屠滅了底比斯,,把婦女兒童都賣為奴隸;他剛征服波斯,,就要求希臘聯(lián)軍親吻他腳下的塵埃,,將自己升級為神(宙斯阿蒙之子)。因為驕傲的城邦不肯服從任何“人類”,,他不變成神,,就無法取得超越城邦進行統(tǒng)治的合法性。他死后,,他的亞洲(塞琉古王朝)和非洲(托勒密王朝)的繼承者們,,也學(xué)他將自己及子孫后代都變成了生前接受祭祀的“神王”。從理性的希臘精神中,,居然誕生了比王權(quán)更專制的“活神”,。

希臘城邦的叛離和馬其頓帝國的專制,無限發(fā)展,,因果難分,。

弗格森總結(jié)說,希臘城邦不可能融合,?!跋ED城邦是一個有著獨特內(nèi)在構(gòu)造的單細胞有機體,除非進行再分割,,否則無法發(fā)展,,它們可以無限制地復(fù)制同類。但這些細胞,,無論新舊,,都無法聯(lián)合起來,形成一個強大的民族國家,?!?/p>

因為,,希臘城邦政治的根基,不是民主,,而是自治,。斯巴達的雙王制、小亞細亞的君主制和雅典的民主制一樣長久,。城邦自身可以選擇任何政治制度,,但絕不服從外來的權(quán)威。誰有權(quán)力決定政治制度呢,?只有城邦內(nèi)的世居者,。希臘城邦有投票權(quán)的“公民”必須是世代誕生于本地的同族。外邦人無法獲得政治權(quán)力,,更別說成為領(lǐng)袖,。

“絕對自治”也意味著“絕對地方主義”,讓統(tǒng)一變得不可能,。希臘城邦不只反對領(lǐng)土國家,連聯(lián)邦式國家都反對,。馬其頓組建的科林斯聯(lián)盟被雅典痛斥為“奴役”,。實際上該聯(lián)盟只不過是把投票權(quán)按照城邦實力分配,大城邦票多,,小城邦票少,,小城邦都堅決不同意;而若實行小城邦認(rèn)可的“一城一票”聯(lián)盟(阿凱亞同盟和埃托利亞同盟),,雅典和斯巴達這樣的大城邦又覺得虧了,,也堅決不同意。

到整個希臘世界被羅馬征服之前,,他們都沒有演化出一套大小城邦都滿意的“聯(lián)邦制”,。城邦的利益定要凌駕于共同體利益之上。

(四)戰(zhàn)國的“合”vs. 希臘的“分”

對“分”與“合”,,戰(zhàn)國與古希臘的政治觀念完全不同,。

中國上古時代也曾經(jīng)有過萬邦林立、一城一國的局面(“執(zhí)玉帛者萬國”[12]),,類似于希臘城邦世界,。到周初還剩1800個部落方國。但最終這些城邦沒有長期分立,,而是在爭斗吞并中形成了地區(qū)性王國,,進而發(fā)展成統(tǒng)一王朝。表面上看,,西亞北非的古老文明如蘇美爾,、埃及和波斯也是如此,。其實不一樣。亞非古國靠的是“神權(quán)”,,中國靠的是世俗倫理共識,。

夏商周時的邦國世界中,始終存在一個從政治實力到文化影響都處于絕對優(yōu)勢的大邦,,作為名義或?qū)嶋H上的共主[13],。誰能當(dāng)共主,取決于誰擁有唯一的天命,。天命同時包括了武力和道德,。道德不是以神權(quán),而是以民心做基礎(chǔ),。誰能既強大又保民,,誰才能擁有天命。否則,,天命就會轉(zhuǎn)移,。就會發(fā)生殷革夏命,周革殷命,。戰(zhàn)國七雄雖不再服從周天子,,但卻共同認(rèn)為天命只有一個,分治不能長久,。諸子百家爭論如此尖銳,,卻也共同認(rèn)為,建立統(tǒng)一的秩序,,才是由亂入治的要道,。同時代的希臘城邦世界不存在共主,只有不同的聯(lián)盟,,互相斗爭而從不認(rèn)為存在一個“共同的秩序”,。

從城邦之間的關(guān)系來看,周人的新封國對周天子負有拱衛(wèi)責(zé)任,,非周人的封國通過與周王朝聯(lián)姻而建立親戚關(guān)系,。封國之間有一整套規(guī)矩要遵循,比如一國發(fā)生瘟疫,,其他國家要支持財物,;一國發(fā)生災(zāi)荒,其他國家要借糧,;一國有喜事喪事,,各國要前往慶賀哀悼。這些責(zé)任是強制性的,,由天子負責(zé)維持,。即便在天子權(quán)威減弱的春秋時代,,霸主們也要維持這套規(guī)矩才能當(dāng)霸主。這就強化了邦國之間同屬“華夏世界”的認(rèn)同,。而希臘城邦之間,,雖然祖先的血緣有一定關(guān)系,但彼此之間沒有建立責(zé)任關(guān)系,。即便是從母邦殖民出去的新城邦,,對母邦也沒有責(zé)任義務(wù),甚至經(jīng)常反戈一擊,。希臘人也苦惱于這一點,,舉辦各種大型節(jié)慶和賽事的初衷,就是為了“喚醒”同為希臘人的認(rèn)同,。但即便在希波戰(zhàn)爭時,,希臘人共同身份也只起到微弱作用。

兩種文明根性塑造了兩種不同的道路,。

西方不斷走向分,。從地域上分,從民族上分,,從語言上分,。其間也有統(tǒng)一的努力,如羅馬的努力,,基督教的努力。但分的趨勢占據(jù)主流,,最終歸結(jié)到了個人主義和自由主義,。

中國則不斷走向合。從地域上合,,從民族上合,,從語言上合,其間也有分離的時期,,比如王朝更替,,比如游牧民族沖擊,但合的趨勢占主流,,造就了中華文明的集體主義根性,。

中華文明并不是沒有“分”的概念,但并不是“分治”,,而是“分工”,。荀子對于“分合關(guān)系”論述最為明確。他說,,人體力弱小,,何以能超越禽獸而生存,?因為人能組織成集體。組成集體的關(guān)鍵在“分工”,。即確定差異性的社會角色,,但要對彼此承擔(dān)起責(zé)任。只要分工符合“禮義”,,就能整合社會,。因此,分是為了和,,和是為了統(tǒng)一,,統(tǒng)一則多力,多力則強大,,強大則能夠改造自然[14],。

(五)為什么亞氏思想塑造了后世西方文明,卻無法征服雅典,?

伊索克拉底死了,。說說亞里士多德的命運。

亞歷山大輝煌遠征時,,師以徒貴,,亞里士多德榮歸雅典,開辦了“呂克昂學(xué)院”[15],。經(jīng)費由馬其頓出,。呂克昂學(xué)院很快就成了柏拉圖學(xué)院的勁敵。亞里士多德在呂克昂學(xué)院專門收羅和自己一樣外邦出身的思想家,。雅典人暗罵亞里士多德“忘恩負義”,,集合這些外邦人,為馬其頓充當(dāng)智囊,、間諜和說客,,是文化侵略的急先鋒。

亞里士多德的本意或許正是如此,。既然雅典只能被智慧征服,,那就用更大的智慧來征服它。亞里士多德在呂克昂學(xué)院流傳下了47本著作,,建立了人類歷史上最廣博,、最統(tǒng)一的知識體系,被稱作他的“第二雅典時期”,。他第一次告訴人們,,智慧不需要神啟,是可以憑借理性和邏輯來認(rèn)識的。

在這里,,他寫下了被西方政治學(xué)奉為圭臬的名著《政治學(xué)》,,其中有大量對城邦政治的反思。他將城邦政治分為君主與僭主,、貴族與寡頭,、共和與平民六種形態(tài),他嚴(yán)厲批評了其中的暴民政體,,認(rèn)為暴民政體是不以法律為依歸的另一種專制,。類似于極端民粹主義。

令人驚異的是,,他還提出了“絕對王權(quán)”的概念,。即“由君主一人代表整個氏族或整個城市,全權(quán)統(tǒng)治全體人民的公務(wù),,這種形式猶如家長對于家庭的管理”[16],。他認(rèn)為,“整體總是超過部分,,這樣卓絕的人物,,本身恰恰是一個整體,而其他的人們便類于他的部分,,唯一可行的辦法就是大家服從他的統(tǒng)治,,不同他人輪番,讓他無限期地執(zhí)掌治權(quán),。[17]”這在希臘世界的政治倫理中,,可以算是極端的異類。

批評亞里士多德的人說,,“絕對王權(quán)”是為了亞歷山大量身定做的政治理論,,說明他熱愛權(quán)力甚于真理。為他辯護的人說,,這不過是一個理論推演的極端模式,并非用于實踐,。其實,,他真正在思考的是,如何將馬其頓王權(quán)政治和希臘城邦政治進行有效融合[18],。

然而,,他的思考與實驗沒有走到頭。

亞里士多德回到雅典的第13年(公元前323年),,亞歷山大病死于巴比倫,。偉大的學(xué)生剛死,偉大的老師立即遭到反攻倒算,。亞里士多德面臨雅典公民大會的審判,,借口是他“褻瀆神靈”,。上次這樣被審判而喝下毒芹汁的,是他的師祖蘇格拉底,。

亞里士多德不愿重蹈覆轍[19],。他逃匿到馬其頓控制下的維亞島上,島上有溫泉松林,。一年后,,怏怏去世。他的逃跑遭到滿雅典的嘲笑,,說他沒有蘇格拉底的風(fēng)骨,。

亞里士多德的學(xué)術(shù)體系塑造了后世西方文明,卻無法征服當(dāng)時的雅典,。希臘城邦對“本土性”的絕對堅持,,導(dǎo)致了政治的封閉。戰(zhàn)國思想家們比亞里士多德幸運得多,,他們可以在各個國家巡游發(fā)展,。哪里符合政治理想,就在哪里出謀劃策,。戰(zhàn)國七雄的改革,,都由外來游士主導(dǎo)。秦之所以能統(tǒng)一天下,,正因其丞相與客卿都是外來的知識分子,。

分治不見得開放,統(tǒng)一不見得封閉,。

(六)希臘帝國的湮滅及其教訓(xùn)

亞里士多德死后的局勢發(fā)展,,也走向了他理想的反面。

亞歷山大帝國內(nèi)部分裂,,三大繼承者王國相互征伐,,不斷分裂獨立。這不是因為亞歷山大死得早,。在他沒死時,,除了推動了一部分歐亞上層通婚外,沒有對所征占的龐大帝國進行過內(nèi)部政治整合,,更沒有進行過基層政權(quán)建構(gòu),。

馬其頓帝國的擴張方式,是在所到之處創(chuàng)建希臘式的自治城市,。這種“自治”是對留居該城市的希臘殖民者而言,,不包括被征服的土著社會。在每個新征服的亞洲城市,亞歷山大都把自己的“王友”,,派駐到該城市當(dāng)總督,,只管軍事和稅收,城市的民政依靠希臘移民組成的“自治委員會”管理,。為了提前得到稅收和降低行政成本,,馬其頓的總督們甚至向商人們拍賣轉(zhuǎn)讓了收稅權(quán)。

中國戰(zhàn)國時代的基層政權(quán)組織方式則完全不同,。出土秦簡顯示,,秦國每擴張一處,都要建立從縣到鄉(xiāng)的基層政權(quán)組織,。其縣鄉(xiāng)官吏要負責(zé)收稅,、組織墾荒、統(tǒng)計戶口,、記錄物產(chǎn),,再把這些信息輸送到秦都咸陽編冊保存。秦吏也不在一地久留,,而是數(shù)年一輪換,。這是一竿子插到底的郡縣制組織方式。

放棄民政,,只要稅收與金錢,,不服就派軍隊鎮(zhèn)壓,一時可以最小的行政成本獲取最大的財富,,但也放棄了對當(dāng)?shù)厣鐣拈L遠整合規(guī)劃,。在這樣的體制下,中央強大的時候尚可,,一旦中央權(quán)力衰弱,,離心力就產(chǎn)生了,城市紛紛脫離控制,。亞歷山大帝國的分崩離析是必然的,。

這不能怪亞歷山大。因為即便是他的導(dǎo)師亞里士多德,,也從未設(shè)想過大規(guī)模政治體的理論,。他的“絕對王權(quán)”概念,只是從一個城邦的角度,。在那個時代,并不是沒有超大規(guī)模的政治體可供研究,,如埃及和波斯,。但亞里士多德認(rèn)為它們都是“非政治”的,是不先進的,只有希臘城邦政治才能叫作“政治”[20],。雖然亞歷山大帝國是在他的精神指導(dǎo)下成為政治現(xiàn)實,,但他依然沒有設(shè)計出一個比埃及和波斯更“先進”的超大規(guī)模政治體的制度。

后人辯解說,,雖然作為政治實體的希臘統(tǒng)一國家消失了,,但作為文化精神的希臘,在羅馬的軀體上得以永存,,成為歐洲精神的母體,。國家滅亡無所謂,文化永存已足夠,。

這要聽聽當(dāng)時的希臘人民怎么說,。希臘王國滅亡過程中,一大批希臘高級知識分子以人質(zhì)身份被送入羅馬貴族家庭當(dāng)老師,。其中就有著名歷史學(xué)家波利比烏斯,。他在名著《歷史》中問道:“為什么希臘不斷瓦解,羅馬卻能一直強大,?”他那時心中想要的,,恐怕不是僅存精神的希臘,而是一個實體與精神共存的希臘,。

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:潘岳 戰(zhàn)國與希臘