首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

玉綰青絲 常熟博物館藏明代玉發(fā)飾舉要

漢人多束發(fā),,這是華夏民族的傳統(tǒng)習尚。明朝統(tǒng)治者十分重視整頓和恢復傳統(tǒng)的漢族禮儀,,根據(jù)漢人習俗,,上采周漢,,下取唐宋,,制定了嚴格的禮儀制度,。其中一項,,是明太祖嚴禁國人辮發(fā),,因此,,明代漢人不分男女,多采取束發(fā),,男子束發(fā)后再用冠或巾罩住,,女子則再飾以簪釵、插梳和步搖等,。根據(jù)考古和文獻資料顯示,,明朝時期,隨著手工業(yè)和商品經(jīng)濟的高度發(fā)展,、玉料開采的來源廣泛,,玉器生產(chǎn)和使用的規(guī)模空前,,因此,,明代佩戴各種玉發(fā)飾的習俗十分普遍。玉發(fā)飾的形制主要有發(fā)冠、玉簪,、玉梳,、玉發(fā)箍等,本文僅對江蘇常熟博物館收藏的幾種代表性的明代玉發(fā)飾作一簡要賞析,。

一,、 玉發(fā)冠

《釋名》上說:“冠,貫也,,所以貫韜發(fā)也,。”冠不同于現(xiàn)在的帽子,,它是貫穿,、固定發(fā)髻的圓圈。明代男子束發(fā)戴冠,,先把頭發(fā)盤成發(fā)髻,,然后把發(fā)冠套在發(fā)髻上,再插入笄,、簪固定頭發(fā)與發(fā)冠,,使頭發(fā)不至于散落。我館收藏有兩件明代玉發(fā)冠,,均為國家三級文物,1978年10月出土于常熟虞山林場先鋒工區(qū)明周滌墓,。周滌(1465一1534),,字進之,江蘇常熟人,。完整的束發(fā)冠應有冠和簪兩部分組成,,可惜這兩件玉發(fā)冠所插的簪已失。

圖一 明 白玉發(fā)冠

一件是白玉發(fā)冠(圖一),,長6.1,、寬3.4、高2.5厘米,。白玉質(zhì),,帶少許灰黑色沁,底部有兩條較明顯的綹裂紋,。側(cè)視呈倒置的元寶狀,,中空,上端為弧形,,下端一側(cè)內(nèi)凹一側(cè)平直,,底沿琢有兩道平行的陰刻線紋,前后各鉆一圓孔,,用于插簪,;左右亦有一長方形扁孔,,作何用有待考證。明代文震亨所著《長物志》中提及“冠,,制惟偃月,、高士二式,余非所宜”,。差不多同時代的高濂在《遵生八箋》“竹冠”詞條中說“制惟偃月,、高士二式為佳”,并將“竹冠”列于《起居安樂箋》“游具”條目下,?!百仍隆奔礄M臥形的半弦月,館藏這件白玉發(fā)冠外形類似偃月,,因此從形制上可以確定它就是文獻中所指的偃月冠,,明代的偃月冠是文人士大夫戴之以出游的裝備之一。

圖二 明 碧玉發(fā)冠

另一件是碧玉發(fā)冠(圖二),,長4.3,、寬2.5、高2.2厘米,。碧玉質(zhì),,器薄,玉質(zhì)溫潤細膩,,色澤純正,。外觀近似長方體,深腹,,中空,,冠底呈橢圓形。上端稍拱,,浮雕平行的五梁,,兩側(cè)作卷云狀,其下各鉆一孔用于插簪針,。明代注重恢復漢代禮制,,明代梁冠由漢代的進賢冠演變而來,兩者形制相似,。進賢冠為漢代文吏儒士所戴,,冠體用鐵絲、細紗制成,。冠上綴梁,,梁柱前傾后直,以梁數(shù)多少區(qū)分等級貴賤,如公侯三梁,、中二千石以下至博士二梁,、博士以下一梁。明代梁冠與明代嚴格的冠服制度息息相關,?!睹魇贰ぽ浄尽分杏涊d,明代在舉行大祀,、慶成,、正旦、頒詔等國家大典時,,文武官員要穿朝服,,戴梁冠,以冠上梁數(shù)辨別品級,。其中“官一品,,冠七梁,革帶用玉,,綬用云鳳四色花錦,。二品,冠六梁……三品,,冠五梁……”,,由此可知,這件碧玉五梁冠的主人應是明代三品官員,。

二,、 玉簪

明代婦女發(fā)式頗多,有“挑尖頂髻”“鵝膽心髻”“墮馬髻”等等,,發(fā)髻上的裝飾也有不少名堂,尤其貴婦人更注重頭上的妝飾,,大量使用玉簪釵,、玉步搖、玉插梳等,。其中玉簪是比較常見的一種,。玉簪由簪首和簪柄兩部分組成,簪柄一般為光素圓柱或呈扁方形,,簪首普遍加以裝飾,,有幾何形、龍形,、鳳鳥等造型?,F(xiàn)擷取館藏的兩件明代玉簪同讀者共賞。

圖三 明 白玉鳳鳥紋簪

白玉風鳥紋簪(圖三),長17.5,、寬2.5厘米,。白玉質(zhì),玉質(zhì)溫潤細膩,。簪柄為光素圓錐形,,簪首采用鏤雕手法雕刻出一只昂首的鳳凰,鳳冠高聳,,鳳眼細長,,雙翅舒展,翅膀上飾網(wǎng)格紋和陰刻線,。鳳尾微微上卷,,兩綹羽毛從尾部回卷至腹部,以短而緊密的陰刻線刻畫出片片羽毛的質(zhì)感,。整件玉簪雕工秀雅,,鳳鳥造型較為簡潔明了。鳳是飛禽中最美者,,在古代被尊為鳥中之王,,是祥瑞的象征。鳳鳥紋在明后期減弱了象征階層等級的功能,,民間也可使用,,更多體現(xiàn)了人們對太平、吉祥,、幸福,、美滿的追求。

圖四 明 白玉透雕鵲梅紋發(fā)簪

白玉透雕鵲梅紋發(fā)簪(圖四),,長17.2,、寬2.4厘米。白玉質(zhì),,溫潤古樸,。簪柄為光素圓錐形,簪首是一只喜鵲展翅落在梅花枝頭用嘴銜花,,整個畫面生動活潑,,寓意“喜上眉梢”。三朵梅花以花枝攀附著簪柄,,以網(wǎng)格紋作突出的花蕊,,以陰刻線雕刻出五片花瓣。喜鵲的刻畫也比較簡練,,以凹槽紋突出雙眼,,同樣以網(wǎng)格紋和陰刻線刻畫出翅膀和羽毛,,突顯了簡潔的明代風格。明代的吉祥圖案被廣泛運用到作品中,,常將幾種不同事物組合在一起,,或寄予寓意,或取其諧音,,以此寄托美好的愿望,,并沒有深刻的文化內(nèi)涵,形成了“有圖必有意,,有意必吉祥”的紋飾特點,。鵲梅紋是明代常見的花鳥題材中的一種,這件發(fā)簪正是通過寓意與諧音手法用喜鵲與梅花的組合表達了“喜上眉梢”的美好祝愿,。

三,、 玉梳

玉梳,古時稱為“玉櫛”,,是一種通體扁平,、大致呈梯形的發(fā)飾,將它插戴在頭發(fā)上,,既可綰發(fā),,又可作為裝飾。明代婦女以頭上插戴玉梳為時尚,。在明代雜劇作家賈仲明的作品《荊楚臣重對玉梳記》(又名《對玉梳》)中,,玉梳不僅是裝飾物,也是男女間的定情信物,。明代玉梳多為傳世品,,數(shù)量稀少,因此十分珍貴,。

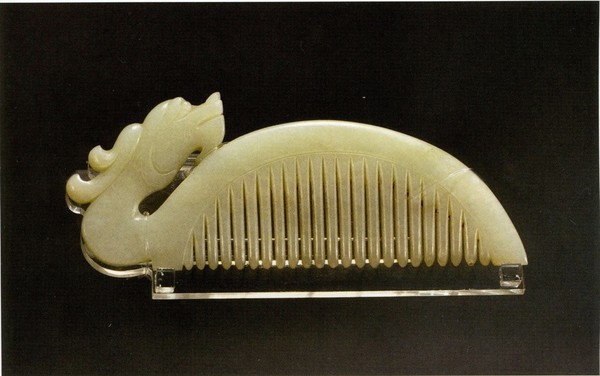

圖五 明 白玉龍首梳

常熟博物館收藏有一件明白玉龍首梳(圖五),,為國家三級文物。長11.8,、寬4.5,、厚0.6厘米。白玉質(zhì),,玉色白中微帶青。梳背呈拱形,,梳柄為龍頭作回首狀,。龍首頭部略長,兩綹發(fā)絲呈弧狀,,比元代龍紋的長發(fā)短,。眼睛圓而凸出,,眼環(huán)飾一周凹槽紋,粗眉緊壓雙眼,。龍口微張,,上唇方且有凸起的如意形鼻,下巴有一撮短胡須,。龍首與梳背一端相連,,兩者渾然一體,銜接自然,,好似一條完整的龍形,。23個梳齒集于下弦,齒呈圓錐形,,齒密而間距細小,,底端齊平。整件龍首梳構(gòu)思新穎,,造型古樸,。唐代以后,玉梳大都不作為梳頭用具,,而是一種發(fā)飾,。在敦煌壁畫唐時期的人物中有很多頭戴各種插梳的貴婦形象,有插于前額上方正中的,,有插于兩鬢的,,也有插于后腦的,可見在唐代盛行梳子作為婦女頭部裝飾品的風俗,。明代有很多習俗沿襲唐宋,,包括插梳習俗。明代婦女發(fā)髻式樣頗多,,在發(fā)髻上插入梳子,,顯露梳背,別有風韻,。龍是中華吉祥文化中最高等級的祥瑞神物,,這件玉梳上的龍紋與統(tǒng)治階級的御用龍紋相比,少了一絲威嚴,,多了一份質(zhì)樸,,應是民間所用龍紋,單純表達了人們對美好生活的向往,。

明朝社會已經(jīng)發(fā)展到高度成熟階段,,明代玉器生產(chǎn)和使用的規(guī)模勝過宋元,而玉材本身的價值,,決定了消費對象以社會的上層人士為主,,要有一定身份地位的人才能佩戴,。明代的玉發(fā)飾注重對細部的雕琢與刻畫,以陰刻線和淺浮雕為主要技法,,寥寥幾筆勾勒便呈現(xiàn)簡約優(yōu)美的效果,。其本身不僅具有裝飾性,而且有著深刻的文化內(nèi)涵,。首先,,兩件明代玉發(fā)冠除了裝飾性以外,也是身份和地位的象征,,更是明代等級制度的體現(xiàn),。戴偃月冠者多為文人士大夫,戴梁冠者為朝中文武官員,。其次,,從玉簪和玉梳上的紋飾可以窺知,當政治經(jīng)濟文化發(fā)展到一定高度,,人們開始注重對美好生活的向往和追求,,將裝飾性極強的吉祥圖案大量運用到玉雕作品中,或諧音,,或寓意,,鵲梅紋和龍紋鳳紋即是如此。以上五件館藏的玉發(fā)飾體現(xiàn)了明代森嚴的等級制度和人們對世俗愿望的追求,,為我們呈現(xiàn)了一種多面性的明代社會風尚,。

文章來源:《文物天地》2019年第4期

編輯:楊嵐

關鍵詞:明代 明代玉發(fā)飾 白玉 發(fā)飾 發(fā)冠

北京宋莊藝術區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓采風

北京宋莊藝術區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓采風 卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮 走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅