首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

古人納涼解暑妙招 領(lǐng)略令人驚嘆的智慧

心靜自然涼

先秦時,,人們總結(jié)出了一套辦法,,《黃帝內(nèi)經(jīng)·素問·四氣調(diào)神大論》中是這樣說的:“夏三月,此為蕃秀,。天地氣交,,萬物華實(shí),,夜臥早起,無厭于日,,使志勿怒,,使華英成秀,使氣得泄,,若所愛在外,,此夏氣之應(yīng),養(yǎng)長之道也,?!憋@然,這里的“使志勿怒”是其核心:夏天要保持愉快的心情,,不要動輒生氣發(fā)怒,。“內(nèi)經(jīng)”這句話,,也是后人過夏天的一大行為準(zhǔn)則,,通俗說來,就是“心靜自然涼”,。

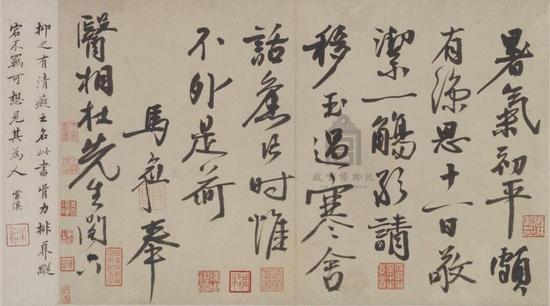

“心靜自然涼”說著容易做起來難,,唐代文學(xué)家柳宗元便直言做不到。他在被貶到湖南永州時,,夏夜酷熱難忍,,無法入眠,半夜索性起來登樓納涼,,曾寫下《夏夜苦熱登西樓》詩:“諒非姑射子,,靜勝安能希?!币馑际?,想要我以心靜戰(zhàn)勝炎熱,實(shí)在毫無希望,。 不過,,如此挑戰(zhàn),,北宋書法家蔡襄竟然做到了。蔡襄在手札《暑熱帖》中寫道:“襄啟:暑熱,,不及通謁,,所苦想已平復(fù)。日夕風(fēng)日酷煩,,無處可避,,人生韁鎖如此,可嘆可嘆,!精茶數(shù)片,,不一一。襄上,,公謹(jǐn)左右,。牯犀作子一副,可直幾何,?欲托一觀,,賣者要百五十千?!?/p>

蔡襄(北宋)《暑熱帖》 行書 紙本23×29.2cm

從手札的內(nèi)容可以看出,,蔡襄頗通情理,“暑熱,,不及通謁”,,不去人家拜望,省得招人煩,。炎炎夏日,,通情達(dá)理的他也不免抱怨,感喟“日夕風(fēng)日酷煩,,無處可避”,,但最終上升到人生哲學(xué)的高度,“人生韁鎖如此,,可嘆可嘆”,。唯有喝點(diǎn)清茶,稍帶送友人精茶數(shù)片,,可解暑熱,,感受些人生情趣。亦可謂心靜自然涼,,由此可見,,心態(tài)改變狀態(tài)。

馬愈(明)《暑氣帖》 行書 紙本23.7cm×38cm

明代書畫家馬愈不僅心態(tài)好,還很會擇時選地,,他曾書《暑氣帖》邀請朋友醫(yī)相先生來訪敘舊:“暑氣初平,頗有涼思,。十一日敬潔一觴,,敢請移玉過寒舍話舊片時,惟不外是荷,。署款:馬愈奉醫(yī)相杜先生閣下,。”其大意不難理解,。由此大家也可獲避暑之法:若想暑氣消退,,只待傍晚時分稍見涼意,便邀朋友來相聚話舊,。暑氣初平,,心情舒爽,屆時備上酒菜,,三兩知己對坐小酌,,共話文章,暢敘友情,,那是何等快活,。

依靠調(diào)整心態(tài)解暑的效果實(shí)在因人而異,為了適應(yīng)炎熱,,古代民間首先提出了“納涼”概念,。

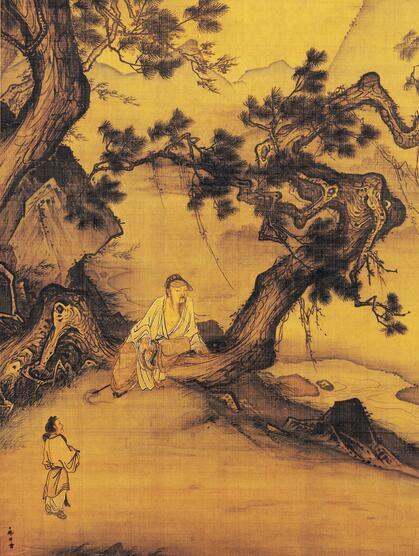

馬麟(南宋)《靜聽松風(fēng)圖》 絹本設(shè)色226.6×110.3cm

“納涼”,又叫“乘涼”,。如何納涼,?不同時代有不同選擇,但蔽日遮陽,,避免陽光直接照射,,以降低體表溫度是最普遍的方法。如唐代,,人們喜歡搭涼棚以避暑,。盡管涼棚并不是唐代的發(fā)明,早已有之,,但長安人在用涼棚避暑上更有創(chuàng)意,。明高濂《四時幽賞錄》記載了不少古人的“夏時逸事”,“避暑涼棚”說的就是當(dāng)時京城人的納涼現(xiàn)象:“長安人每至暑月,,以錦結(jié)為涼棚,,設(shè)坐具為避暑會。”

燕文貴(北宋)《納涼觀瀑圖》 絹本設(shè)色23.7×24.8cm

“避暑會”,,有點(diǎn)像現(xiàn)代的戶外“納涼晚會”,,到宋代依然很流行。據(jù)宋孟元老《東京夢華錄》卷八“是月巷陌雜賣”條,,北宋“都人最重三伏,,蓋六月中別無時節(jié),往往風(fēng)亭水榭,,峻宇高樓,,雪檻冰盤,浮瓜沉李,,流杯曲沼,,苞鲊新荷,遠(yuǎn)邇笙歌,,通夕而罷,。”但“避暑會”應(yīng)該是古代“有錢人”的納涼方式,,民間則大多是在樹下搭個簡單的涼棚,,或到洞穴等陰涼、低溫處避暑,。俗話所說的“大樹底下好乘涼”,,正是古人避暑的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:古人 納涼 冰箱 古人納涼解暑妙招

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅