首頁>收藏·鑒寶>藏界人物藏界人物

收藏大家秦康祥的收藏軼事

秦康祥(1914—1968年)原名仲祥,,后改名康祥,,字彥沖,浙江寧波人,,寓居上海,。其曾祖秦君安,、祖父秦際瀚、父親秦偉楚三代均為在上海經(jīng)商的寧波人士,。幼時進馮君木先生在寧波后樂園開辦的國學(xué)社學(xué)習(xí)經(jīng)史文學(xué),。

合影(右坐者秦康祥)

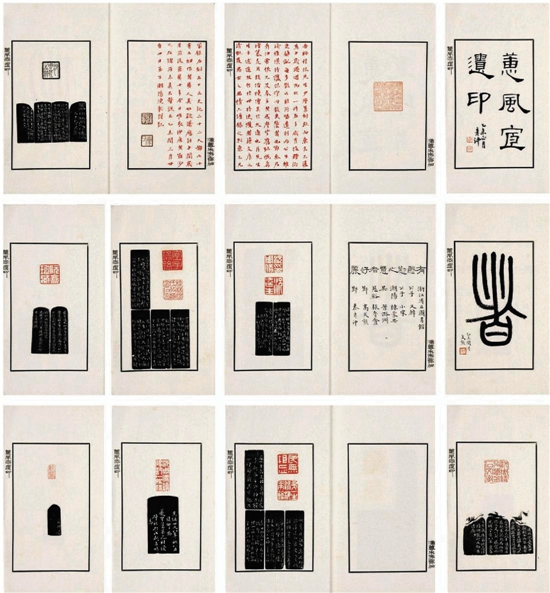

秦康祥 手拓并題

民國初年,馮君木與陳屺懷等在寧波后樂園(現(xiàn)中山公園)創(chuàng)辦國學(xué)社,,招生僅十余人,,講授經(jīng)史文學(xué),先后培養(yǎng)了馮定,、馮賓符,、沙孟海等名人。馮君木精通經(jīng)史詞章,,文思敏捷,,并寫得一手好書法。馮先生平時治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),,教書育人強調(diào)“有人品才有文品”,,告誡學(xué)生不能專讀圣賢之書,應(yīng)廣學(xué)各家之文,,自成風(fēng)格,。先生教書法也反對拘泥臨帖,說臨到頭也不過似王羲之而已,。他說習(xí)字首先要提高眼光,,多觀賞名人書畫,博采眾長于筆端,,才能成器,。若一味模仿,書奴也,。先生更反對書法玄虛化,,認(rèn)為看字是欣賞,作品不是看人玩把戲,。先生授徒,,悉心教授且諄諄善誘。

也許適應(yīng)這種私塾式的教育,,上課時聽馮先生講授經(jīng)史或聽陳先生講授文學(xué),,秦康祥坐得畢恭畢敬,。而做筆記要求毛筆書寫,于是秦康祥開始練習(xí)書法,。他偶爾看到馮君木刻印章,,覺得美妙無比,也用零花錢去畫店買來刻刀印石,,模仿老師學(xué)著刻印,。聽到刻石的嘎嘎聲,馮君木踱過來觀看,,即興指點一二,,也有時接過刻刀和印石示范著刻上幾刀。見秦康祥果真喜歡篆刻,,馮君木說他于印藝不精,,而他的同鄉(xiāng)好友——在上海的趙叔孺十分了得,是一代篆刻名家,,到時候可以為其引薦,。秦康祥癡迷上了書法篆刻,買筆墨紙硯和印石就是筆不小的開支,。秦康祥不敢跟父親討要,,只能用有限的零花錢將就他無限的藝術(shù)學(xué)習(xí)。長年累月,,秦康祥養(yǎng)成了自身節(jié)儉而購買文具十分大方的習(xí)慣,,并把這習(xí)慣帶入他日后的收藏活動中。

從此秦康祥的興趣偏離了其祖輩擅長的顏料行業(yè)與錢莊生意,,轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)的文史藝術(shù)和金石篆刻,。

秦康祥一生除治印外,對印學(xué)研究,,收藏名印,,制作印譜皆有嗜好。1943年,,曾收集并輯褚德彝刻印成《松窗遺印》二卷,,并題扉頁,此譜有陳定山序,,張魯庵跋,。1948 年輯成《睿識閣古銅印譜》十冊,近千方,,同時輯吳澤刻印成《吝飛館印存》一冊,。1949年,輯錢世權(quán)刻印成《古笛齋印譜》,。1950年輯成《喬大壯印蛻》兩冊,。又輯印譜,、印學(xué)大事記,惜未成稿,。他對印譜,、印學(xué)之努力,給后來研究印學(xué)的人留下了一份寶貴的遺產(chǎn),。

秦康祥治印從師學(xué)入門,,參閱先秦古璽,,后以漢印為根基,,故功力深厚,印風(fēng)淳樸,,法古而略有所變化,。如“今虞琴友”一印,式仿古璽,,而字之結(jié)體與用刀,,似刻金鑿玉,筆畫細勁,,結(jié)字通峭,,意境深邃而幽雅,實源于古璽而具新意之佳作,。

20世紀(jì)30年代初,,有人將褚臨本蘭亭碑拿到秦家錢莊抵押。典期已到,,抵押者無力贖回,,碑被別人買走,流到社會,。秦康祥聽說后深感惋惜,,從此開始追查蘭亭碑的去向。直到20世紀(jì)50年代中期,,篆刻家張魯庵得知蘭亭碑的下落,,把消息告訴秦康祥。20多年的尋覓,,讓秦康祥受盡了煎熬,。他和藏家一接觸,發(fā)現(xiàn)果然為原物,,心里暗暗高興,。像唯恐失去多年未見的老朋友一樣,秦康祥價都沒還就收進了,。

一名古董商夾著裹得嚴(yán)嚴(yán)的包裹,,神色匆忙地敲開天一閣的大門,。接待他的是負(fù)責(zé)人邱嗣斌。古董商乃老江湖,,深知什么樣的貨該送哪里,。簡單寒暄幾句,便打開包裹得嚴(yán)嚴(yán)實實的貨,。里面是一幅畫,,畫卷徐徐打開,,眼前竟是征尋已久而未得見面的《鄞江送別圖》……邱嗣斌按捺住心中的激動,,故作鎮(zhèn)靜地俯首欣賞。待來人報出價格,,他立時顯得表情僵硬——這是發(fā)生在20世紀(jì)50年代末的一幕,?!钝唇蛣e圖》描繪的是清康熙十八年,清廷開明史館,,鑒于萬斯同在明史研究中的成就,,邀請他赴京修《明史》。萬斯同“請以布衣參史局,,不置銜,,不受俸”,客居京師江南館20年修史的經(jīng)歷深得浙東士人的敬重,。畫作表現(xiàn)的是萬斯同臨別時,,甬上文人依依送別的歷史場景。此畫也是浙東學(xué)派重要的文獻資料,。長卷上的每個人物都有名有姓,,均為當(dāng)時寧波的文化名人。更難得的是,,如今后人能見到的萬斯同像,,就出自此畫,這也是大歷史學(xué)家存留下來的唯一一張畫像,。

那時的天一閣還拿不出更多的錢來收購,,可也不能眼看著這件國寶級的文物從眼皮底下消失,邱嗣斌心急如焚,。情急之中他跑到上海,,求助老友秦康祥關(guān)注此事。他的愿望很樸素:天一閣收不成,,畫作總歸要落到寧波人手里,。秦康祥可是古董行中的熟客,老朋友通報的信息似乎讓他意識到某種責(zé)任落到肩頭,。打那以后,,他每遇時機,,都會經(jīng)意不經(jīng)意間詢問一番,意在追尋畫作下落,。秦康祥執(zhí)著地尋覓了幾年,,一次偶然的機會,終于遇到了《鄞江送別圖》,。他毫不猶豫地買了下來,。

這只是見諸文字的收藏軼事。秦康祥收藏的文物逾8千件,,許多行跡是難以言說的,。

因共同的志趣愛好,秦康祥在趙叔孺家結(jié)識了比自己大40多歲的褚德彝先生,,兩人成為忘年交,。褚德彝(公元1871—1942年),,字松窗,,號禮堂,學(xué)識淵博,,收藏豐富,,是著名篆刻家、收藏家,、鑒賞家,。褚德彝的晚年正逢日寇侵略上海。其時百業(yè)蕭條,,民不聊生,,他陷入了貧病交迫的困境,秦康祥不時予以接濟,。及至他病逝,,秦康祥又出資為他輯印《松窗遺印》。褚家后人出售藏品,,其中的竹刻全由秦康祥收藏,,由此可見他為人仗義,十分重友情,。通過收藏,,秦康祥覺得金元鈺的《竹人錄》僅僅收錄了嘉定一地的刻竹高手。褚德彝的《竹人續(xù)錄》雖范圍擴大,,但仍未搜盡天下刻竹藝人,,他決心編撰《竹人三錄》,將“兩錄”遺漏的刻竹家悉數(shù)入編,。

20世紀(jì)50年代,,每逢周日,,他必帶200元到廣東路文物商店重點淘竹刻,兼帶其它,,錢要花完才罷手,。200元在當(dāng)時是一筆不小的款子,因為當(dāng)時每人每月的伙食費才9元,,雞血石印章和齊白石的畫等幾十元就能買到,。功夫不負(fù)有心人。十多年下來,,他又收集了幾十件竹刻,,連同以前搜羅的,有近百件,。他考證,、校訂、寫成了《竹人三錄》書稿,,截止期為20世紀(jì)的60年代,。《竹人三錄》書稿由錢定一,、鄭逸梅,、徐孝穆三位審定。付梓之前,,“文革”爆發(fā),,《竹人三錄》就此成為絕響,所幸竹刻藏品逃過一劫,。

文人雅士對書齋的命名多有講究,,常常以古訓(xùn)、立志,、寄物為寓意,,可一經(jīng)確定,很少改變,。而秦康祥卻不同,。他有個習(xí)慣,也可能是太喜歡藏品的緣故,,經(jīng)常按照收到的心愛之物來命名書齋,,使得齋名總是換來換去。收到金陵派竹刻代表人物濮仲謙刻的竹尊和嘉定派代表人物朱松鄰刻的竹佛,,他便將書房改為濮尊朱佛齋,、竹佛齋。收進大量精美的竹刻筆筒、臂擱,、扇骨,、擺件后,他捧起哪件都愛不釋手,,于是把書齋改名為玩竹齋,。后來又收到幾部名琴,又改為雷琴簃,、四王琴齋,。再后來收藏了大量的銅印、銅鏡,、漢璧等,,又命名睿識閣。當(dāng)?shù)玫絻蓧K蘭亭石刻后,,他高興得馬上又改書齋為蘭亭石室,。叫了一段時間覺得還不夠深刻,又改稱唐石室,。齋名不停地變,,弄得好多文人雅士剛剛記住這個,等到下次來訪時,,又變成了另一個,,多少有些摸不著頭腦。這也是秦康祥收藏中的逸事,。

秦康祥與王福庵也結(jié)為了忘年交。他藏書豐富,,王福庵為其刻“鄞縣秦氏睿識閣藏書”朱文印,,邊款以媲美范氏天一閣期許之,后來果然被言中,。在收藏古璽印,、名人字畫與歷代竹刻方面,秦康祥都一擲千金,,王福庵評曰:“彥沖秦君,,少年英俊,好金石,,工刻竹,,喜收藏,精鑒別,,以搜羅竹刻為最富,,且多可珍之品”。

秦康祥與王福庵的友情也帶入了西泠印社。1951年,,西泠印社由私轉(zhuǎn)公,,王福庵著手編纂社志。依丁輔之和王福庵的安排,,秦康祥負(fù)責(zé)采訪社員收集資料,。接到任務(wù)后秦康祥坐火車硬座,擠公交汽車,,自費往來于滬杭兩地,。歷經(jīng)八載,攬得“積稿盈寸,,規(guī)模初具”,。1958年春,由秦康祥出資印刷的《西泠印社志稿》面世,。

1962年春,,西子湖畔的柳梢剛剛吐綠,秦康祥與喜歡明清印人考訂的柴子英先生和對在世印人深有研究的韓登安先生一道,,相聚于西泠印社,,共同商議編寫印人傳記之事。三人各取所長,,分別拿出自己的珍貴資料,,共集得3000余人。經(jīng)過幾個春秋的努力,,終于編輯成《印人匯傳》,。

秦康祥畢生關(guān)心印社昌盛。與張魯庵共同發(fā)起編拓《西泠印社同人印傳》,,由張魯庵出所儲石章及手制印泥,,高式熊負(fù)責(zé)鐫刻,印人傳略則由秦康祥編撰,。共得社員并與印社過從甚密者220人之多,,輯為4冊。

雖富商出身,,可秦康祥的生活卻簡樸異常,,除用在收藏上,其他花銷能省就省,。著名篆刻家,、西泠印社名譽副社長高式熊回憶說:“他那么有錢,總是擠電車,,從沒見他坐過黃包車,,也沒見他請人吃過飯。”

對收藏家而言,,社會動蕩既是機遇,,也是災(zāi)難。說機遇,,是在這特殊時期,,可以大量收進變賣品。說災(zāi)難,,是他自己和藏品都難免受到?jīng)_擊,。“文化大革命”期間,,秦康祥的藏品散佚嚴(yán)重,。

2001年底,秦康祥的哲嗣秦秉年先生遵父親囑托,,將101件(套)珍貴文物無償捐贈給天一閣,。其中的98件明清竹刻文物,經(jīng)專家鑒定,,有一級文物23件,、二級文物59件、三級文物15件,。2003年,,恰逢秦秉年先生70周歲,老母親90周歲,,他又慷慨地將家藏的171件明清瓷器捐贈給了天一閣,。其中,明崇禎青花人物蓮子罐,、清雍正豇豆紅盤,、清龍泉窯貫耳瓷瓶等均是罕見的珍貴文物。到了2006年11月,,秦秉年再次將家藏的8000多件文物捐贈天一閣博物館,其中一件“大富五銖”錢范屬國家一級文物,,此外,,還有二級文物47件、三級文物1421件,。

這些文物完成了一個收藏輪回后走進了公眾的視野,,成為了歷史文化遺產(chǎn)。秦家由秦君安率領(lǐng)著走出寧波,,最后由秦康祥的哲嗣秦秉年攜帶著全部文物重返寧波,,也完成了一個家族的回歸。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:收藏大家秦康祥 收藏家秦康祥 秦康祥