首頁(yè)>書(shū)畫·現(xiàn)場(chǎng)>一點(diǎn)一評(píng)一點(diǎn)一評(píng)

品梅:思與境偕格韻生

梅花得意占群芳(中國(guó)畫)陳湘波

紅梅圖(中國(guó)畫)吳昌碩

清極不知寒(中國(guó)畫)徐立新

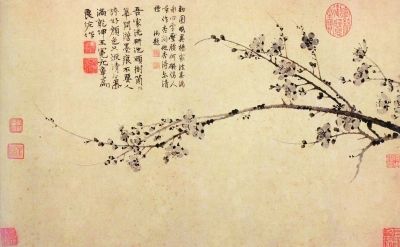

墨梅圖(中國(guó)畫)王冕

詠梅(中國(guó)畫)楊延文

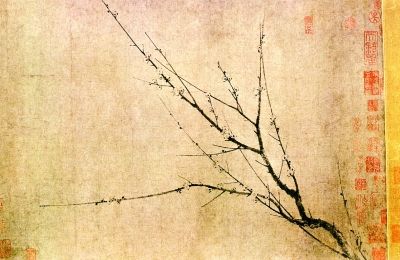

四梅圖(中國(guó)畫·局部)揚(yáng)無(wú)咎

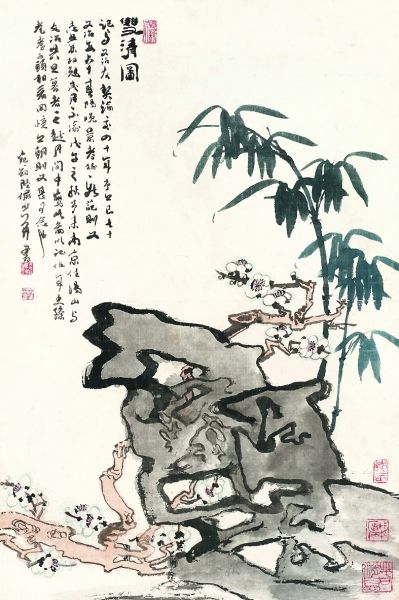

雙清圖(中國(guó)畫)陸儼少

梅花圖(中國(guó)畫)汪士慎

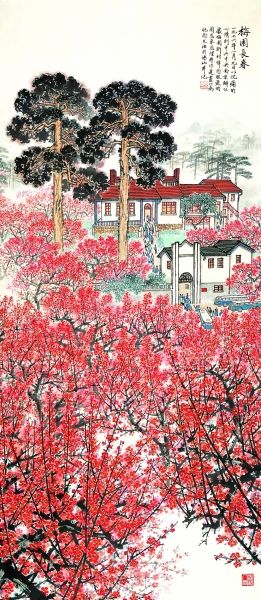

梅園長(zhǎng)春(中國(guó)畫)宋文治

【藝境觀象】

在中國(guó)美術(shù)史上,,自唐代至五代,梅或是作為人物畫的襯景,,或與花草禽鳥(niǎo)雜處,,直到宋代才逐漸成為獨(dú)立的繪畫門類,。宋代是中國(guó)美學(xué)的一座高峰,,其藝術(shù)以“韻”為追求,,要求文藝家去創(chuàng)造只可意會(huì)而不可言傳,、難以形容卻動(dòng)人心魄的意趣,。而就梅藝而言,,我們可以從著色的黑白之道、剪裁的取舍之道以及寓意中的形上之道三個(gè)角度中去品味中國(guó)畫中“思與境偕”的梅韻,。

黑白之道:不要人夸好顏色

百花之中,,梅花并不以艷麗取勝,但其色彩卻頗為齊全,,又有“先天下而春”的吉祥寓意,,因而成為宋代宮廷畫匠展現(xiàn)著色技藝的最佳對(duì)象。

在宮梅爭(zhēng)奇斗艷的同時(shí),,墨梅卻在民間蔚然成風(fēng),。據(jù)史家考證,最早用水墨創(chuàng)作梅畫的是北宋僧人釋仲仁,。釋仲仁號(hào)華光,,畫史亦稱其為華光和尚,南宋書(shū)畫家趙孟頫曾說(shuō),,“世之論墨梅者,,皆以華光為稱首”,因而釋氏也被譽(yù)為“墨梅始祖”,。釋仲仁嘗作詩(shī)曰:“乃知淡墨妙,,不受膠粉殘?!笨梢?jiàn)他于禪修中悟得了水墨的樸素之美,,釋氏的墨梅大多遺軼,但其所撰《華光梅譜》卻成為首部較為系統(tǒng)的畫梅專著,。釋仲仁后,,揚(yáng)無(wú)咎、揚(yáng)季衡,、湯正仲,、徐渭,、陳錄、陳繼儒等在墨梅技法上造詣?lì)H深,,使水墨梅藝漸成青出于藍(lán)之勢(shì),。

元代出現(xiàn)了墨梅藝術(shù)的另一座高峰——王冕?!拔峒蚁囱谐仡^樹(shù),個(gè)個(gè)花開(kāi)淡墨痕,。不要人夸好顏色,,只流清氣滿乾坤?!边@首王冕自題于《墨梅圖》之上的詠梅詩(shī),,道出了他的水墨情趣。王冕墨梅的獨(dú)創(chuàng)性在于“以胭脂作沒(méi)骨體”,,即在水墨間用朱色點(diǎn)梅,,從而營(yíng)造了艷而不俗的視覺(jué)沖擊力,令人耳目一新,。明清之際,,畫梅名家輩出,其中以揚(yáng)州八怪最為出眾,,而八怪中又以金農(nóng),、汪士慎、李方膺的墨梅最具特色,。揚(yáng)州八怪大多布衣出身,,性情高潔,因而在寫意尺度上更為大膽,,審美取向也更為荒寒,,如李方膺的墨梅就有“冷月冰魂”之稱,金農(nóng)的《寄人籬下圖》更是為歷代文人墨客所津津樂(lè)道,,該畫作構(gòu)圖清麗新奇,,在古道籬笆邊藏老梅一株,梅花已點(diǎn)點(diǎn)散落,,留白處用金農(nóng)標(biāo)志性的漆書(shū)體大寫“寄人籬下”四字,,使人不由得憶起陸游的詠梅名句:“無(wú)意苦爭(zhēng)春,一任群芳妒,。零落成泥碾作塵,,只有香如故?!?/p>

與唐三彩,、景泰藍(lán)形成鮮明對(duì)比的宋代瓷器以純凈淡雅為美,,墨梅所遵循的黑白之道也為中國(guó)畫開(kāi)辟出了一條追求純粹、大美至簡(jiǎn)的水墨格調(diào),,并生動(dòng)詮釋了“雨過(guò)天青云破處,,這般顏色做將來(lái)”的美學(xué)風(fēng)神。

取舍之道:賞心只有兩三枝

鄭板橋曾用“刪繁就簡(jiǎn)三秋樹(shù)”來(lái)總結(jié)自己畫竹的經(jīng)驗(yàn),,表達(dá)了一種以少勝多,、以簡(jiǎn)勝繁的審美意趣。揚(yáng)州八怪中,,鄭板橋不以畫梅見(jiàn)長(zhǎng),,但他在《題李方膺畫梅長(zhǎng)卷》中的一段評(píng)論卻廣為流傳:“領(lǐng)梅之神,達(dá)梅之性,,挹梅之韻,,吐梅之情,梅亦俯首就范,,入其剪裁刻劃之中而不能出,。”這段評(píng)論的關(guān)鍵在于“剪裁刻劃”四個(gè)字,。

所謂“剪裁刻劃”,,與“刪繁就簡(jiǎn)”本質(zhì)上都是對(duì)繪畫對(duì)象的一種取舍,是對(duì)現(xiàn)實(shí)進(jìn)行藝術(shù)再造的一個(gè)過(guò)程,。李方膺的《梅花》有云:“寫梅未必合時(shí)宜,,莫怪花前落墨遲。觸目橫斜千萬(wàn)朵,,賞心只有兩三枝,。”這正與鄭板橋的畫梅論異曲同工,,即畫家需在梅的自然形象和藝術(shù)形象之間進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜∩峒舨?,才能使?chuàng)作由現(xiàn)實(shí)的自然之景轉(zhuǎn)化為藝術(shù)的自然之境,而這取舍剪裁也最能體現(xiàn)畫家的功力和氣魄,。藝術(shù)創(chuàng)作不能脫離自然作憑空聯(lián)想,,所謂“舍取可由人”,是說(shuō)藝術(shù)創(chuàng)作中有著充足的個(gè)性空間,,畫家必須去追求形式中的意味,,才能將現(xiàn)實(shí)之“再現(xiàn)”上升為藝術(shù)之“表現(xiàn)”。

通過(guò)這一道取舍剪裁,,梅畫在美術(shù)史上便有了“疏朗”與“繁密”之分,,汪士慎的墨梅大多是疏枝淺蕊、簡(jiǎn)淡沖雅,,王冕的墨梅則是千叢萬(wàn)簇,、萬(wàn)玉爭(zhēng)輝,。而更多的畫梅名家則是能簡(jiǎn)能繁、能疏能密,。由此可見(jiàn),,對(duì)“賞心只有兩三枝”的創(chuàng)作原則不能作死板的理解,“疏朗”與“繁密”是相對(duì)的,,要從畫作的立意和整體布局中評(píng)判其中的疏密是否合乎取舍之道,。

形上之道:一梅花里一乾坤

在中國(guó)思想史上,宋代因儒釋道三教并行而空前活躍,。中國(guó)傳統(tǒng)形而上學(xué)的集大成者——易學(xué),,也在與理學(xué)(儒)、禪宗(釋),、道教(道)的交融碰撞中進(jìn)入了發(fā)展高峰,進(jìn)而濡染了士大夫和畫家群體,,形成了“觀梅悟易”“寫梅循易”的文化現(xiàn)象,。

時(shí)人認(rèn)為,梅花是百花中氣味最為純正的花種,,因而最得天地菁華,,也最能體現(xiàn)陰陽(yáng)合德、生生不息的易學(xué)之道,。故此,,宋代以降的兩本重要梅譜《梅花喜神譜》《松齋梅譜》都閃耀著“梅里有乾坤”的玄學(xué)色彩,《松齋梅譜》更是將畫梅技法與易學(xué)的象數(shù)理論進(jìn)行了融合,,總結(jié)出了“梅花象天,,梅樹(shù)象地”的理論,即梅的花蒂,、花房,、花萼、花須,、花謝分別對(duì)應(yīng)天數(shù)一三五七九,,而梅根、梅干,、梅枝,、梅梢、梅種分別與地?cái)?shù)二四六八十對(duì)應(yīng),。因此,,一幅梅畫中,梅干,、花萼,、梅枝等的數(shù)量也可作為判定作品年代的依據(jù)之一,。

以易學(xué)為指導(dǎo)的梅藝多了幾分奧妙,但這其中的奧妙一經(jīng)宮廷畫匠不加取舍,、不做變通地遵循,,便漸漸成了束縛梅藝創(chuàng)作的死板程式。比如,,當(dāng)時(shí)不少梅譜奉“作梅須作五葉梅”為圭臬,,認(rèn)為五代表金木水火土五行之道,少一瓣多一瓣都有悖自然本性,,所謂“五出者,,所以象五行也”而“六出、四出謂之棘梅,,乃村野之人接于棘上者,,或木之根受氣不清而然耳?!边@種機(jī)械地守成使宮廷梅作日趨千篇一律,,脫離了藝術(shù)創(chuàng)作的本真。

禮失求諸野,。同樣受易學(xué)的影響,,梅卻在文人畫中煥發(fā)了新意。其中典型代表當(dāng)屬南宋畫梅名家揚(yáng)無(wú)咎,。揚(yáng)無(wú)咎本求學(xué)于宮廷,,一次,宋徽宗趙佶看到了他的梅作,,竟斥之為“村梅”,,但揚(yáng)無(wú)咎不以為然,索性在自己的畫上題上“奉敕村梅”四字,,繼續(xù)按照自己的審美理想鉆研梅藝,。出離宮廷后,揚(yáng)無(wú)咎從釋仲仁等文人畫作中汲古開(kāi)新,,并在周敦頤的“周子太極圖”中獲得了靈感,,首創(chuàng)“空圈畫梅法”,寓太極于梅朵之中,,給梅藝創(chuàng)作帶來(lái)了一次深刻的變革,。試看揚(yáng)無(wú)咎《四梅圖》和汪士慎《梅花圖》,畫中梅朵皆以墨線圈成,,忽看不似梅花,,但卻透著斂華就實(shí)的梅意,相較于日趨雷同的宮梅,,這種薄潤(rùn)有度,、幻化自如的“村梅”的確更具美學(xué)價(jià)值,。

梅為“四君子”之首,是歷代文人雅士最為鐘愛(ài)的藝術(shù)形象之一,,除畫梅之外,,詠梅、賦梅,、舞梅之作也不絕于時(shí),、經(jīng)久不衰,但不論以何種形式呈現(xiàn),,梅韻都是不可須臾而離的觀賞之道,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:墨梅 中國(guó)畫 梅花 畫梅 取舍

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨(dú)立日 以色列對(duì)加沙地帶實(shí)施報(bào)復(fù)性空襲

以色列對(duì)加沙地帶實(shí)施報(bào)復(fù)性空襲 特朗普宣布承認(rèn)以色列對(duì)戈蘭高地的主權(quán)

特朗普宣布承認(rèn)以色列對(duì)戈蘭高地的主權(quán) 北約秘書(shū)長(zhǎng)說(shuō)希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書(shū)長(zhǎng)說(shuō)希望格魯吉亞早日加入北約 中國(guó)發(fā)展高層論壇2019年年會(huì)在京閉幕

中國(guó)發(fā)展高層論壇2019年年會(huì)在京閉幕 泰國(guó)大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席

泰國(guó)大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數(shù)議席 博鰲亞洲論壇2019年年會(huì)準(zhǔn)備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會(huì)準(zhǔn)備就緒 也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

也門飲用水供應(yīng)嚴(yán)重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅