首頁(yè)>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>書畫學(xué)院書畫學(xué)院

重看傅雷手跡書法及對(duì)當(dāng)下的意義

傅雷大概也未想過(guò)以書法名世,。然而,隨著大量手稿與手札的影印出版與展覽,,有必要重新看待與重視傅雷的書法,。有著真正“赤子之心”從不以書法名世的傅雷先生的手跡切合了中國(guó)書法的正脈,,其手札與手稿書法見出的性情人生對(duì)于重新看待中國(guó)書法的本質(zhì)與本義也有著巨大的鏡鑒與反思意義。

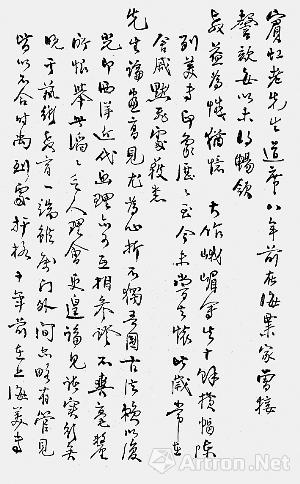

目前可見的第一通傅雷致黃賓虹手札

傅雷手札

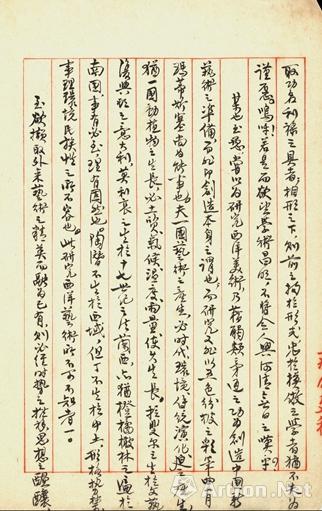

傅雷手稿

在上海浦東圖書館舉辦的《傅雷手稿墨跡紀(jì)念展》現(xiàn)場(chǎng)

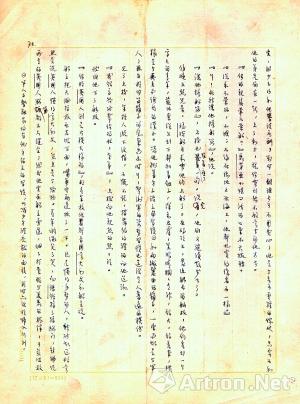

傅雷手稿

傅雷手稿

1956年,,傅雷夫婦與傅聰

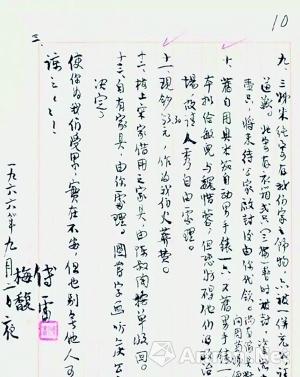

傅雷寫給傅聰?shù)男?局部)

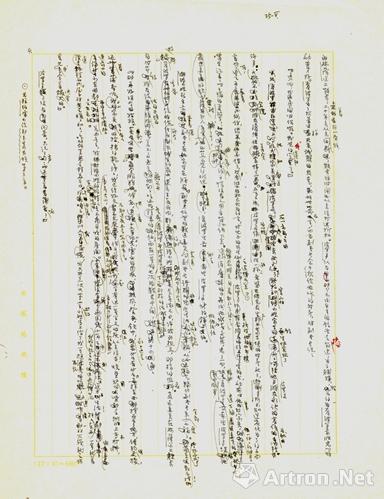

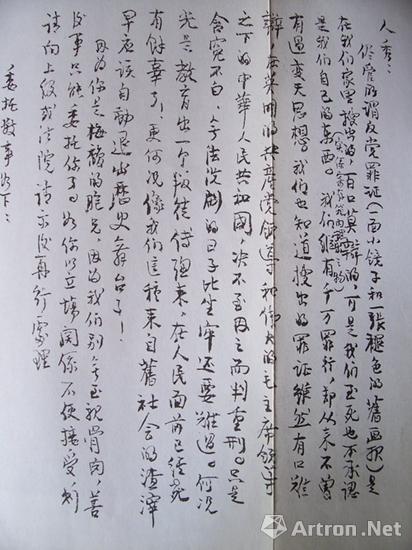

傅雷夫婦遺書(局部)

對(duì)于書法的“書”字,,東漢許慎在《說(shuō)文解字》說(shuō):“書者,如也,?!鼻鍎⑽踺d《藝概·書概》進(jìn)一步釋曰:“書者,如也,,如其學(xué),,如其才,如其志,,總之曰如其人而已,?!?/p>

回顧20世紀(jì)的文化史,傅雷先生是以翻譯家和文藝評(píng)論家與《傅雷家書》名世的,,幾乎從未以書法而馳名——他大概也未想過(guò)以書法名世,,然而,隨著大量傅雷先生手稿與手札的影印出版與展覽,,當(dāng)下是有必要對(duì)傅雷書法給予重新看待與重視的,,如果從許慎與劉熙載對(duì)于書法的解釋,有著真正“赤子之心”從不以書法名世的傅雷先生的手跡反而切合了中國(guó)書法的正脈,。

傅雷書法所見出的性情與變遷之路,,對(duì)于當(dāng)下熱衷于單純?cè)诩挤ㄒ煌鞠鹿Ψ虻臅覀儯?dāng)是一面鏡子,,而那些熱衷于書法社會(huì)活動(dòng)與“雜技表演”的所謂書法“大師”“名家”們,,則早已不可與之談書法與人生了,。

從這一角度而言,,說(shuō)傅雷是20世紀(jì)重要的書法家完全是可以成立的,而其手札與手稿書法見出的性情人生對(duì)于重新看待中國(guó)書法的本質(zhì)與本義也有著巨大的鏡鑒與反思意義,。當(dāng)然,,對(duì)于傅雷的理解,是否書法家其實(shí)根本并不重要,,對(duì)于傅雷這樣近現(xiàn)代文化史上少見的干凈之人,,也絕不僅僅以“翻譯家”、“文藝評(píng)論家”或“教育家”,、“書法家”這樣的身份定位——這反而會(huì)限制理解傅雷的精神遺產(chǎn),。故所謂書法云云,不過(guò)是敘述的方便而已,。

傅雷是在中國(guó)社會(huì)與文化面臨歷史上巨大轉(zhuǎn)折的關(guān)口,,真正從人類文明的高度理解東西方文化并將之打通,進(jìn)而進(jìn)行解釋和融會(huì),。對(duì)傅雷的理解,,絕不僅僅是文學(xué)或藝術(shù),他對(duì)法國(guó)文學(xué)的介紹,,對(duì)藝術(shù)的關(guān)注評(píng)論,,對(duì)黃賓虹的惺惺相惜,均有著超出文化之外的大關(guān)懷與大境界,。

同時(shí),,他也是終其一生保持著對(duì)于人格自由的熱愛與以身實(shí)踐理解“自由”二字的人,這在中國(guó)文化史上是極其少見的,,包括他與黃賓虹通信之間的微言大義,,正有著一種中國(guó)知識(shí)分子對(duì)于中國(guó)文明轉(zhuǎn)折發(fā)展巨大而深刻的思考,。

而之所以寫下這些文字,與這幾年再讀傅雷,,重看傅雷先生與黃賓虹先生的相知相契以及與傅敏先生的對(duì)話交流,、約張瑞田等友人撰寫系列傅雷讀后感文章的啟發(fā)都有一定關(guān)系。

對(duì)于筆墨,,傅雷曾說(shuō):“筆墨之于畫,,譬諸細(xì)胞之于生物。無(wú)筆墨,,即無(wú)畫,。”沒(méi)有對(duì)于中國(guó)書法真正的理解與造詣,,是不可能得出這一結(jié)論的,,也不可能成為書畫大家黃賓虹的最早知音,從書法“如其人,,如其學(xué)”的角度看,,傅雷的書法境界其實(shí)是極高的。所謂無(wú)意于書方得妙處,,像傅雷這樣以深厚寬博的學(xué)養(yǎng)進(jìn)入書法,,進(jìn)而打通各科門類的,才正是中國(guó)書法的正脈——這也正是中國(guó)書法的本義所在,。

真正的好的書法是向內(nèi)的,,且無(wú)意于書,在掌握一定的書法技法后,,觀其人,,可知其書,而今之所謂書法界,,尤其是一些組織或得大名者,,熱衷于各類活動(dòng)與書法表演者,多向外,,所求多在于名利之間,,早墮末道或魔道!

從目前可見的傅雷早期手稿《世界美術(shù)名作二十講》一直到辭世前的遺書,一筆一畫,,或行或草,,或朝氣蓬勃,或飄逸瀟灑,,或溫情脈脈,,或冷靜,或無(wú)為,或無(wú)悲無(wú)喜,,其間所見出的生命痕跡與人生態(tài)度,,讓人可以輕易讀得出其傅雷為人的性情與本真之處,體會(huì)得出其間的至情,、至美,、至愛與至悲之處。

《世界美術(shù)名作二十講》是傅雷先生可見的比較早期的手跡,,是上世紀(jì)三十年代在上海美專為教學(xué)所編的講義,,后又修改、整理,,完稿時(shí)傅雷先生才20多歲,,此書法用筆尚未成熟,仍有稚嫩處,,然而不拘一格,、直抒臆之勢(shì)已明顯,手稿的筆跡顯得飄逸,、灑脫,,清朗,“二王”行書法度明顯,,似有圣教序與瘦金體影響,,纖細(xì)而不羸弱,,秀挺而富于彈力,,用筆可見果斷處,自信,,一片朝氣,,這也顯示留學(xué)歸國(guó)后的傅雷作為文藝界新星的自信與隱約可見的鋒芒。

頗有意思的是,,傅雷留法時(shí),,一方面鐘愛于希臘藝術(shù)與文藝復(fù)興名家,另一方面,,對(duì)于當(dāng)年的印象派與馬蒂斯等也極有會(huì)心處,,而留學(xué)歸來(lái)十年后,最終卻對(duì)當(dāng)時(shí)被認(rèn)為“過(guò)時(shí)”的文人畫家黃賓虹推崇備至,,而另一位有著留法背景的徐悲鴻,,輕視印象派與野獸派,大力推行寫實(shí)傳統(tǒng),,且因社會(huì)的變易,,因緣際會(huì),最終使得蘇式的寫實(shí)教育成為中國(guó)美術(shù)教育的范式流傳至今,對(duì)中國(guó)畫教育體系形成的巨大負(fù)面影響至今仍在,。

1943年,,35歲的傅雷開始與黃賓虹通信,目前可見的第一通傅致黃手札,,記有:“賓虹老先生道席:八年前在海粟家曾接謦欬,,每以未得暢領(lǐng)教益為憾。猶憶大作峨嵋寫生十余橫幅陳列美專,,印象歷歷,,至今未嘗去懷。此歲常在舍戚默飛處,,獲悉先生論畫高見,,尤為心折。不獨(dú)吾國(guó)古法賴以復(fù)光,,即西洋近代畫理亦可互相參證,,不爽毫厘。所恨舉世滔滔,,乏人理會(huì),,更遑論見諸實(shí)行矣?!睍L(fēng)流暢,,具“二王”風(fēng)格,圓熟而略帶側(cè)筆,,是中期書法風(fēng)格代表,。此通手札無(wú)修改,一氣呵成,,或是初次致信賓翁,,鄭重其事,因之撰寫草稿,、修改并謄寫完成,。

其后的十年間,他寫給黃賓虹有100多通手札,,不僅是傅雷中期書法作品的集大成,,其中關(guān)于中國(guó)畫的論述,從打通中西方文化的角度看待,,融會(huì)貫通,,隨著時(shí)間的推移而愈見其藝術(shù)眼光的高遠(yuǎn)與準(zhǔn)確,只可惜,,作為千百年來(lái)培養(yǎng)中國(guó)人“文心”的畫之道,,在蘇式教育與抽離中國(guó)文化精神的路上越走越遠(yuǎn),,在藝術(shù)職業(yè)匠氣化的路上越走越寬,而離真正的藝術(shù)與人心也因之越來(lái)越遠(yuǎn)!

試讀傅雷部分手札,,其論點(diǎn)即便七八十年后的今天觀之,,竟無(wú)多少改觀,也一如既往地切中時(shí)弊,,傅雷所指出的藝術(shù)問(wèn)題居然愈演而愈烈,,“當(dāng)此動(dòng)亂之秋,修養(yǎng)一道,,目為迂闊;藝術(shù)云云,,不過(guò)學(xué)劍學(xué)書一無(wú)成就之輩之出路。詩(shī)詞書畫,,道德學(xué)養(yǎng),,皆可各自獨(dú)立,不相關(guān)連,。征諸時(shí)下,,畫人成績(jī)及藝校學(xué)制,可見一斑,。甚至一二淺薄之士,,倡為改良畫之說(shuō),以西洋畫之糟粕(西洋畫家之排斥形似,,且較前賢之攻擊院體為尤烈)視為挽救國(guó)畫之大道,,幼稚可笑,原不值一辯,。無(wú)如真理澌滅,,識(shí)者日少,為文化前途著想,,足為殷憂耳,?!?/p>

傅雷之所以心折黃賓虹甚至一度為黃賓虹代理也并非一味的贊賞,,更非為藝術(shù)市場(chǎng)計(jì),其間更有著他自己對(duì)于中國(guó)文明轉(zhuǎn)型的深刻思考與對(duì)于世風(fēng)人心挽救的目的,,他是從大的文明發(fā)展角度與賓翁心心相契,。二人雖然多居于書齋中,甘于寂寞,,保持與體制的距離,,或埋頭著述,或潛心筆墨,,然而卻一直與整個(gè)大時(shí)代的血脈與精神息息相通,,且隨著時(shí)間的推移,愈見其深刻之處,這其實(shí)是因?yàn)槎藢?duì)于中國(guó)文化與文明思考處早已超越同時(shí)代大多數(shù)人的緣故,。

回到傅雷先生的書法之中,。

1954年1月18日致傅聰手札無(wú)疑又是一件代表作品,在紀(jì)念傅雷先生辭世50周年的傅雷手跡展上有高仿本展示,,此札尚遺存致黃賓虹手札的飄逸灑脫,,但字體一片清潤(rùn)靈動(dòng),然而又可以感受到一種苦痛中的希望,,清透處讓我想起董其昌在靈巖山居時(shí)的一些行書墨跡,,寫此信時(shí),傅聰去域外求學(xué),,對(duì)一位父親來(lái)說(shuō),,這是兒子對(duì)自己的超越,也意味著痛苦的分別,。在這封手札中,,有這樣凝重的文字——“車一開動(dòng),大家都變成了淚人兒,,呆呆的直立在月臺(tái)上,,等到冗長(zhǎng)的列車全部出了站方始回身。沈伯伯再三勸慰我,。但回家的三輪車上,,個(gè)個(gè)人都止不住流淚。敏一直抽抽噎噎,。昨天一夜我們都沒(méi)睡好,,時(shí)時(shí)刻刻的驚醒。我良心上的責(zé)備簡(jiǎn)直消釋不了,。孩子,,我虐待了你,我永遠(yuǎn)對(duì)不起你,,我永遠(yuǎn)贖不了這種罪過(guò)!這念頭整整一天沒(méi)離開過(guò)我的頭腦,,只是不敢向媽媽說(shuō)。人生錯(cuò)了一件事,,良心就永遠(yuǎn)不得安寧!真的,,巴爾扎克說(shuō)得好:有些罪過(guò)只能補(bǔ)贖,不能洗刷!”

此信書風(fēng)可見傅雷行書尺牘體胎息“二王”的特點(diǎn)(據(jù)楊絳生前回憶,,傅雷和錢鐘書一起談書論道時(shí),,兩人都有對(duì)書法的喜好,錢鐘書忽發(fā)興致用草書抄筆記,,傅雷則臨摹十七帖而遣興),,瀟灑雅致,,流暢老練,且有著一種生命的朝氣——不知是否彼時(shí)作為鋼琴精英的傅聰?shù)木駳飧腥玖怂?,抑或?dāng)時(shí)的社會(huì)給他的印象尚是一片朝氣,。

然而不過(guò)數(shù)年之后,傅雷的書風(fēng)卻轉(zhuǎn)換為一種完全不同的氣息,。

這或許可以1958年前后為分界線,,1958年之前的墨跡,其中一直有著一種昂揚(yáng)的生活態(tài)度,,對(duì)人生顯然是積極的,,但1958年為后則完全折向內(nèi)去,更多往內(nèi)心走,,也更往高古本真一路走去,,更見醇厚之處,有的近于無(wú)欲,,更寂寞,,然而卻更有一種腴潤(rùn)肥厚中的孤傲態(tài)度。

而分析這一巨大變化的外在原因,,與1957年開始反右擴(kuò)大化不無(wú)關(guān)系,,傅雷在1958年4月底被誣劃為“右派分子”后,接受摯友翻譯家周煦良教授選送的碑帖,,以此養(yǎng)心擺脫苦悶,。

傅敏先生在對(duì)筆者的對(duì)話中曾經(jīng)回憶說(shuō):“(書風(fēng)的變化)與他的經(jīng)歷有關(guān),‘反右’后那個(gè)時(shí)期他就開始練魏碑,,那時(shí)他的好友周煦良怕他郁悶想不開,,就拿來(lái)許多碑帖,其中就有魏碑,。所以上世紀(jì)六十年代以后他的字就顯得含蓄敦厚,,這與他的心情有關(guān)?!?/p>

這一時(shí)期的書風(fēng)與字體乍看有些肥了,,敦厚,落墨豐腴,,捺腳厚重,,多有六朝及隋人寫經(jīng)之趣味,其中也有魏碑與簡(jiǎn)書的影響,,尤多六朝風(fēng)度,孤傲迥絕處及氣息與周作人晚年書風(fēng)相通,,不過(guò)周瘦逸些,,傅肥厚些,,但共有的特點(diǎn)是全無(wú)俗韻,下筆即入六朝,。

包括此時(shí)期的家書,、手稿都有這一狀態(tài)。尤其以1958年開始閉門翻譯的《希臘的雕塑》手稿可為代表,,此稿書法有隸簡(jiǎn)之味,,表面高古敦厚,如老僧入定,,一片靜穆,,然而骨子里卻靈動(dòng)飄逸異常。

這種靈動(dòng)在其后的家書中愈見明顯,,也愈加進(jìn)入傅雷書法的成熟時(shí)期,,傅雷此時(shí)以一個(gè)父親深沉的大愛,與兒子談藝術(shù)談人生,,絮絮叨叨,,初讀甚至讓局外人不甚其煩,然而真正讀進(jìn)去,,與致黃賓虹札一樣,,其間正有著一種微言大義處,甚或極多見道之言,,且深入淺出,,從這一角度也可以理解《傅雷家書》出版35年來(lái)慰藉人心、極受歡迎的原因所在,。

1961年4月,,傅雷論書法提出“寧拙毋巧,寧厚毋薄,,保持天真與本色,,切忌搔首弄姿,故意取媚,?!贝搜噪m自傅山出,然而也正可以理解傅雷一直以來(lái)的人生與文藝取向,。

而其晚期最重要的墨跡無(wú)疑非1966年《傅雷遺書》莫屬,,此書為致朱人秀札,是辭世前以毛筆書就,,長(zhǎng)達(dá)三頁(yè)的遺書,,一字未改,甚至連房租,、手表,、火葬費(fèi),、給保姆的工資都交待得清清楚楚,從容而不失儒雅,,冷靜而極其哀痛,,有一種孤高而大悲之極的境界,然而字字都是控訴,,讀之如讀王羲之《喪亂帖》(現(xiàn)存日本),,如見其人其心,行文之初是:“人秀:盡管所謂反黨罪證(一面小鏡子和一張褪色的舊畫報(bào))是在我們家里搜出的,,百口莫辯的,,可是我們至死也不承認(rèn)是我們自己的東西(實(shí)系寄存箱內(nèi)理出之物)”,此數(shù)行文字系手札初起,,“人”字第一筆即有一股痛苦之氣,,表面尚正襟危坐,用筆已見縱逸之態(tài),,而寫到“在人民面前,,已經(jīng)死有余辜了!更何況像我們這種來(lái)自舊社會(huì)的渣滓”,一種勃郁不平之氣頓起,,與王羲之《喪亂帖》寫到“追惟酷甚,,號(hào)慕摧絕,痛貫心肝,,痛當(dāng)奈何奈何”的字體突起變化相似,,與傅雷家書的敦厚慈愛不同,也與沉潛于六朝隸意的書法不同,,傅雷遺書似乎恢復(fù)了傅雷早期書法的一種清俊灑脫,,有孤高之味,然而卻更多沉郁,,且全無(wú)塵俗氣,。

對(duì)比《喪亂帖》,讀到最后,,字仿佛不見了,,有的只是王羲之其人:王羲之書此紙時(shí),起初還算正襟危坐,,但卻筆筆可見沉郁,,“之極”二字尤可見出筆力的沉郁轉(zhuǎn)折,矯健,,“極”字最后一筆簡(jiǎn)直是滿紙豪氣,,只是面對(duì)“先墓再離荼毒”的現(xiàn)實(shí),卻又無(wú)法釋懷,書至“號(hào)慕摧絕”的“摧”字時(shí)淚水已奪眶而出,,筆畫間也因之顛倒錯(cuò)亂,,寫至“痛貫心肝,,痛當(dāng)奈何奈何!”時(shí),,已是滿面淚水、痛不欲生,,落紙則出入頓挫,,欲說(shuō)還休,到“臨紙感哽,,不知何言!羲之頓首頓首”時(shí),,肝腸已斷,所見只是一位泣不成聲幾欲與受信人抱頭痛哭的右軍形象,,字與字之間也終于模糊一切界限,,歸入草書的一片神機(jī),家國(guó)之恨,,人生大悲,,在一點(diǎn)一畫間讓人可以一一觸摸。

然而相比王羲之,,傅雷到底是冷靜而從容的,,在那些關(guān)于記房租、家具,、后事的交待中,,傅雷點(diǎn)畫間毫不錯(cuò)亂,鎮(zhèn)定異常,,然而其實(shí)越鎮(zhèn)定,,則越是大悲,愈冷靜,,則愈“痛貫心肝”——傅雷所痛,,當(dāng)然不是自己的小我,他是為一種文化理想的消逝而大悲!他的一筆一畫,,是在殉節(jié)于自己的理想!

換言之,,這樣的遺書見證的是從魏晉流傳至今的風(fēng)骨,也是一種隱喻,,真實(shí)紀(jì)錄著一個(gè)時(shí)代的大悲。

從書法中見出人格的角度來(lái)看,,從傅雷先生面對(duì)巨大社會(huì)變化的決絕與性情來(lái)看,,《傅雷遺書》列入近現(xiàn)代最值得珍視的書法杰作而毫無(wú)愧色!

當(dāng)然,從書法角度重讀傅雷先生不過(guò)是理解傅雷先生的一個(gè)渠道而已,,鄙以為,,隨著時(shí)間的推移,,傅雷先生在中國(guó)文化史上的意義將更加凸顯,然而,,倘若想起傅雷先生正當(dāng)年富力強(qiáng)的50多歲即決絕冷靜地棄世而去,,卻又不能不讓人廢卷而嘆!

(本文系2016年紀(jì)念傅雷先生辭世50周年國(guó)際論壇論文摘選。)

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:重看傅雷 手跡書法 對(duì)當(dāng)下的意義

“超級(jí)月亮”現(xiàn)身堪培拉

“超級(jí)月亮”現(xiàn)身堪培拉 特朗普發(fā)表其執(zhí)政以來(lái)的首次國(guó)情咨文演講

特朗普發(fā)表其執(zhí)政以來(lái)的首次國(guó)情咨文演講 保障春運(yùn)

保障春運(yùn) “歡樂(lè)春節(jié)”挪威首演閃耀北極光藝術(shù)節(jié)

“歡樂(lè)春節(jié)”挪威首演閃耀北極光藝術(shù)節(jié) 靚麗海冰

靚麗海冰 春運(yùn)路上有了“列車醫(yī)生”

春運(yùn)路上有了“列車醫(yī)生” 阿富汗官員:應(yīng)抓住機(jī)遇積極參與“一帶一路”建設(shè)

阿富汗官員:應(yīng)抓住機(jī)遇積極參與“一帶一路”建設(shè) 英國(guó)首相特雷莎·梅到訪武漢大學(xué)

英國(guó)首相特雷莎·梅到訪武漢大學(xué)

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅