首頁>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

“超越性”在中國當(dāng)代藝術(shù)界的缺失

“超越性”和“介入性”應(yīng)該是中國當(dāng)代藝術(shù)的兩個(gè)指向,,但在時(shí)下,,相對(duì)于“介入性”各種變體的發(fā)展來講,,“超越性”的缺失是亟須提醒的問題,。列舉它被遮蔽的原因,,所造成的對(duì)諸多藝術(shù)現(xiàn)象的或遮蔽,,或拔高,,從而引起從業(yè)者和旁觀者的警覺,。

19世紀(jì)中葉以來,,國家危亡的遭遇,,對(duì)“民族國家”確立的期待,列強(qiáng)侵略的痛楚,,藝術(shù)服務(wù)對(duì)象的明確,,對(duì)“現(xiàn)代”的憧憬與期待,乃至強(qiáng)國富民的迫切感等等,均使“美術(shù)”(以及各種藝術(shù)門類)轉(zhuǎn)向“現(xiàn)實(shí),,自動(dòng)或者被迫的“工具化”,,使“超越性”成為一個(gè)懸置的問題。

從“美術(shù)改良說”到“美術(shù)革命說”,,再到徐悲鴻對(duì)于“寫實(shí)主義”的強(qiáng)調(diào)以及與“現(xiàn)代主義”的爭(zhēng)論,,“國畫”一詞的出現(xiàn)以及“國畫家”的艱難探索,新興版畫運(yùn)動(dòng)(亦包括隨著印刷業(yè)發(fā)展而興起的漫畫創(chuàng)作)的如火如荼,,倏然由為寺廟,、陵墓服務(wù)的傳統(tǒng)雕塑轉(zhuǎn)為指向現(xiàn)實(shí)的中國現(xiàn)代雕塑的出現(xiàn)。20世紀(jì)上半葉,,各個(gè)門類的視覺藝術(shù)家均有一大部分在尋找一個(gè)“路徑”——藝術(shù)介入外在現(xiàn)實(shí)之路徑,。在如此國民慘痛遭遇之際,愛國志士乃思自身化為槍林彈雨射向侵略者,,何況藝術(shù)創(chuàng)作哉,?

1949年建國后,服務(wù)對(duì)象的明確,,服務(wù)意識(shí)的強(qiáng)調(diào),,在改革開放之前,藝術(shù)家的“超越性”追求多被歸類為“小資情調(diào)”,、“風(fēng)花雪月”,、“封建迷信”等等,并將藝術(shù)傾向與陣營相連接,,此時(shí),,再談“超越性”已經(jīng)不僅是一個(gè)藝術(shù)問題。

1980年代之后,,起初對(duì)于“現(xiàn)代”的癡迷,,此后對(duì)“后現(xiàn)代”的推崇,再到時(shí)下對(duì)“當(dāng)代”的討論,,其實(shí)都潛藏著一種時(shí)間的緊迫感,,對(duì)“進(jìn)化”最高層級(jí)的向往,一直潛藏于藝術(shù)家的創(chuàng)作之中,。這既源自對(duì)平等“對(duì)話”的渴望,,也源自百余年來一直處于“學(xué)徒”地位的自卑心理。追趕超GDP增長指數(shù)的心態(tài)在藝術(shù)界并不乏見,。

忽視“超越性”遮蔽了什么,?

“藝術(shù)語言”問題的被忽視。背后是對(duì)“藝術(shù)本體”的無視,?!罢Z言”相對(duì)于“題材”,、“立場(chǎng)”而言,變得好像不太重要,。

如果細(xì)致梳理中國當(dāng)代藝術(shù)史,,從吳冠中對(duì)“形式美”重要性的提出,到“85美術(shù)新潮”藝術(shù)家在語言層面的探索(比如浙江美術(shù)學(xué)院張培力,、耿建翌有意識(shí)“平涂”,,以對(duì)抗“傷痕美術(shù)”藝術(shù)家的蘇聯(lián)、法國繪畫技法傳承),,乃至到1990年代的“政治波普”藝術(shù)家的語言特質(zhì)(比如張曉剛這段時(shí)期繪畫語言特征的轉(zhuǎn)變),,以及新媒體藝術(shù)、裝置藝術(shù),、攝影、行為藝術(shù)等等,,都可以發(fā)現(xiàn)“語言”一直是困擾,、促成藝術(shù)家創(chuàng)作的一個(gè)最敏感,也最具挑戰(zhàn)性的命題,。更毋論中國抽象藝術(shù)家的持續(xù)探索,,實(shí)驗(yàn)水墨藝術(shù)家融合中西,現(xiàn)在看來并不十分成功的努力,。

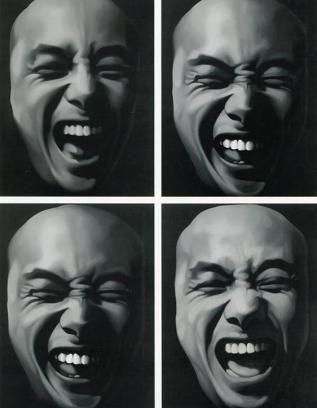

時(shí)下,,當(dāng)代藝術(shù)家的“藝術(shù)語言探索”已經(jīng)彌漫出視覺語言層面,或者抽象藝術(shù)領(lǐng)域,,已經(jīng)成為“主體”自我呈現(xiàn)的一種方式,。“物質(zhì)性”,、“身體在場(chǎng)”被反復(fù)提及,,兩者緊密的咬合關(guān)系也已經(jīng)建立。如果此時(shí)不把這樣一種探索進(jìn)行充分展現(xiàn),,可能是我們的失職,。

在當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域,藝術(shù)家也需要表態(tài),,通過藝術(shù)作品進(jìn)行言說,,表達(dá)自己的文化批判性和前衛(wèi)性?!氨響B(tài)”是藝術(shù)家藝術(shù)立場(chǎng),、思考狀態(tài)的呈現(xiàn),也是藝術(shù)家獲得“前衛(wèi)”身份的必備條件,。筆者質(zhì)疑的是,,當(dāng)“表態(tài)”變成一種身份獲得的籌碼的時(shí)候,這種表態(tài)已經(jīng)變得無足輕重,只是名利場(chǎng)的賭注,、噱頭,,和出身鑒定、血親認(rèn)祖沒有任何區(qū)別,。尤其值得注意的是,,在商業(yè)利益充斥的當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域里,這種表態(tài)成了獲得經(jīng)濟(jì)成功的途徑,,以及故作姿態(tài)而全然沒有實(shí)質(zhì)內(nèi)涵的“前衛(wèi)”藝術(shù)家的一部分,,有點(diǎn)類似激憤的小丑,做著文化巨人的美夢(mèng),。

強(qiáng)調(diào)文化多元,、突出身份差異、對(duì)時(shí)下全球格局進(jìn)行后殖民主義分析……這些姿態(tài)都具有背離現(xiàn)實(shí),、反思現(xiàn)實(shí)的正確性,。但在藝術(shù)領(lǐng)域,判斷這種正確性的基礎(chǔ)是什么,?是不是僅有一種姿態(tài)就夠了,?批評(píng)家是不是看到一種反叛的姿態(tài),就要贊譽(yù)有加,?在當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域,,對(duì)現(xiàn)實(shí)社會(huì)的反判姿態(tài)已經(jīng)具有一種無法討論的“正確性”,對(duì)這種姿態(tài)的質(zhì)疑仿佛就是和主流的合謀,,但是我要質(zhì)疑的是,,如果一種沒有立場(chǎng)的“反叛”淪落為“時(shí)尚”和投機(jī)取巧的“捷徑”以后,它的針對(duì)性是什么,?批判性何在,?在我看來,這些偽前衛(wèi)藝術(shù)家是在用貌似鮮血的紅顏料使自己在前衛(wèi)藝術(shù)領(lǐng)域“紅光亮”,。

“僅作為表態(tài)的前衛(wèi)性”之所以成為可能,,在于許多藝術(shù)家僅將“前衛(wèi)”視為一種表態(tài),而這種表態(tài)和自己的立足點(diǎn)卻了無關(guān)系,,前衛(wèi)成為一種可以標(biāo)榜的身份,,一種貌似叛逆的、言不由衷的站位,。與“傳統(tǒng)”的簡(jiǎn)單對(duì)立和盲目逃離,,不見得就是“前衛(wèi)”,缺少現(xiàn)實(shí)批判性的“前衛(wèi)”,,就像射出去的無靶之箭,,看似極具穿刺性,,實(shí)則輕歌曼舞,毫無用處,。

盡管在現(xiàn)實(shí)情況下,,各類“他者”的現(xiàn)實(shí)權(quán)利并沒有實(shí)質(zhì)性的增長。但以“他者”為立足點(diǎn)的各類藝術(shù)創(chuàng)作卻在藝術(shù)領(lǐng)域有了獨(dú)特的地位,。一方面,,進(jìn)行此類創(chuàng)作的部分藝術(shù)家,或者放大自己的真實(shí)邊緣狀態(tài),,或者已經(jīng)金銀滿屋,、名車豪宅,依然標(biāo)榜自己的邊緣狀態(tài),,并基于此進(jìn)行創(chuàng)作,。另一方面,以“他者”為處理對(duì)象的一部分藝術(shù)創(chuàng)作僅將選擇“他者”視為一種策略,,作為自己進(jìn)軍當(dāng)代美術(shù)界的利器,,于是,只有邊緣人群成為被選擇的對(duì)象,,唯有血腥暴力成為吸引眼球的誘餌,第三世界反而成為國際展覽的“主角”,。在這樣的正確性中,,作品的藝術(shù)性無人問津,藝術(shù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成為“題材決定論”的時(shí)下變體,,藝術(shù)作品則淪為理論的注腳,,“他者”權(quán)利在藝術(shù)領(lǐng)域被虛擬的無限擴(kuò)張。

自文藝復(fù)興以來,,“藝術(shù)家”這個(gè)稱呼開始在歐洲獲得獨(dú)立身份,,經(jīng)歷過現(xiàn)代主義的“藝術(shù)英雄”階段,“藝術(shù)家”獲得更加自由的空間,,強(qiáng)調(diào)“藝術(shù)自律”的現(xiàn)代主義藝術(shù)史無疑慢慢將這些藝術(shù)家奉上了神壇,。從尼采說“上帝死了!”之后,,藝術(shù)家在某種程度上侵占了神壇的一角,。盡管在中世紀(jì)以及以前,他們更多是為神壇服務(wù)的奴婢,。

但有兩個(gè)問題一直是中國當(dāng)代藝術(shù)的軟肋:藝術(shù)家主體性的自我建構(gòu),;中國當(dāng)代藝術(shù)語言的獨(dú)立性。

在電子媒體時(shí)代,,繪畫存在的空間愈加狹小,,這可能是一種悲哀,,但如果運(yùn)用好這個(gè)狹小的空間所給出的“局限性”,或許能帶給畫家更多的創(chuàng)作可能性,。面對(duì)“圖像”的壓力,,如何面對(duì)現(xiàn)實(shí)?如何面對(duì)虛擬,?好像都不再是單級(jí)的問題,。具體的創(chuàng)作縫隙要由畫家來尋找,擴(kuò)大,,并實(shí)現(xiàn)為具體的作品,。“破圖”不失為一種選擇,,“集合”其成果便可以呈現(xiàn)一代畫家的努力軌跡,。(劉禮賓)

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:“超越性” 在中國當(dāng)代藝術(shù)界 缺失

貴陽機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅