首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

香港水墨:浮動身份的探索

香港水墨:浮動身份的探索

HONG KONG INK:

Exploring a Floating Identity

隨著水墨藝術在中外藝壇備受矚目,,有關水墨的論述通過藝評,、展覽、市場等平臺漸漸建構了相關的概念和定義,。綜觀現(xiàn)有的論述,,往往以水墨象征中國性,,并設20 世紀80 年代為當代水墨藝術的開端,地理上著眼于中國大陸,,而對于香港及臺灣藝壇在水墨領域的貢獻,,著墨甚少(1)。香港的文化定位常常被形容為“浮動的身份”,交織在殖民主義,、民族主義及資本主義之中,。本文意圖追索當代水墨藝術在香港的發(fā)展,探索水墨與香港文化身份之間微妙的關系,,從而了解香港水墨在水墨論述中應占有的重要位置,。

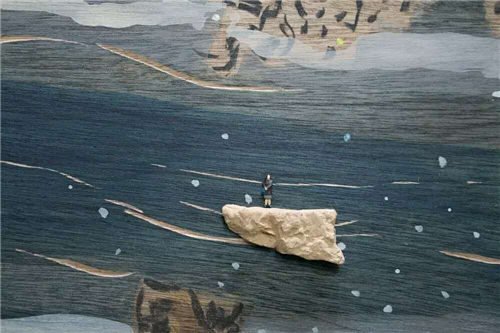

林東鵬,《時態(tài)景觀(二)》(局部),,2014年至2016年,,炭枝、比例模型及塑料彩板本,,82 × 81.3 厘米

林穴,,《無題(2010-0)》,2009年至2010年,,水墨畫,,64.2 × 182.2 × 7.4 厘米

香港地處嶺南,一直深受廣東文化影響,。嶺南是指五嶺之南,,位置上是離開“中原”政治和文化中心較偏遠的南方之地。十九世紀中葉,,香港自開埠成為英國殖民地后,,文化上雖受到英國影響,但與嶺南文化仍是緊密相連,。1940年,,抗戰(zhàn)期間,“廣東文物”展在香港大學馮平山圖書館舉行,,展出相關文物包括文獻,、器物、書畫等,,透過展示藝術品和書寫藝術史嘗試建構嶺南的文化身份,。其中繪畫方面凸顯嶺南反叛、豪邁,、革新的精神,,推舉蘇仁山、高劍父等輩為代表,。由此可見,,當時香港的文化身份,是與廣東一脈相連,,無分彼此,。

1949年之后,,內地的藝術活動均由中央管轄。香港與廣東,,雖是一河之隔,,但政治和社會結構的不同造就了香港發(fā)展出獨特的藝術生態(tài)。其政治和社會的穩(wěn)定,,吸引了大量大陸人口南遷,。南移的藝術家和收藏家云集香港,將民國以來未完成的藝術革命,,延續(xù)于這片自由,、開放的土地?!氨睂W南移”正好說明此時的香港藝壇繼承江浙一帶的文人藝術傳統(tǒng),,這與強調“香港藝術西化”的殖民地論述迥然不同。當時踏足香港的國畫家包括彭襲明,、王季遷,、丁衍鏞等等;他們透過雅集、藝術社團,、藝術學校等來推廣不同的藝術理念,。

石家豪,《維多利亞城》,,2006年,,水墨、設色,,絹本,71 × 192 厘米

構建香港藝術

英國視香港為重要的商業(yè)和軍事策略地,,所以統(tǒng)治方式亦有別于其他殖民地,。英國沒有大量殖民,卻制訂了一套維持穩(wěn)定的制度來管治香港,。因此,,香港人口仍以華人為主,文化仍是以中國傳統(tǒng)文化為主導,。由于港英殖民政府在文化上采取不推廣,、不干預的態(tài)度,早期的藝術發(fā)展自然是由民間主導,。

50年代以降,,以香港命名的畫會開始出現(xiàn),其中包括香港美術會,。該會的成員主要是以英語為母語的藝術家,。1954 年首屆香港藝術節(jié)舉行,展出作品大部分均為該會會員之作品,反映藝術活動的話語權仍是以說英語的精英階層為主導,。60 年代初期本土意識開始醞釀,,香港大會堂和博物館成立,華語主導的團體活躍于推動本土藝術,,他們透過香港藝術,、香港國際繪畫沙龍,取回香港藝術論述的話語權,,容納更多來自不同畫會的成員展出作品,。自“六七暴動”后,為穩(wěn)定政局,,港英殖民政府積極推動文化活動,,借此建構香港的身份認同和推廣具本土特色的香港文化。六七十年代可說是香港文化活動的豐收期,,香港當代藝術展,、香港當代藝術雙年展先后推出,不同的藝術組織和機構亦相繼成立,,當中包括香港大學及香港中文大學的校外美術課程,、香港藝術中心等。藝術的機制在這新時代開始形成,,為培育本土藝術家打下基礎,,同時,官方藝術機構的成立,,亦主導了建構香港藝術的論述,。

香港藝術館于六十年代末舉辦了一系列名為“香港當代藝術”的展覽(期后發(fā)展為“香港當代雙年展”),從初期囊括不同的創(chuàng)作媒介,,及至第三屆以“中國水墨”為主導,,選出的作品分別于中國香港及日本大阪世博會香港館展出。當藝術品置于國際舞臺,,身份的問題必然成為評選的必要條件,。在定義何為香港藝術時,香港藝術館選擇了既不是純粹的國畫又不是西畫的“現(xiàn)代水墨”作為代表香港的藝術,。政治上而言,,這是建構香港文化身份的工具。就在那時,,立于傳統(tǒng)而借鑒西方,,便成為香港藝術的審美方向。

冷戰(zhàn)時期為響應美國對蘇式寫實主義的抗衡,,港英殖民政府大力提倡與之相反的抽象表現(xiàn)主義,。這一股藝術潮流在香港的流行及影響從“香港藝術”系列展覽可見一班,。1963年“,中元畫會”成立,,會員雖有不同背景,,但有著同樣的藝術理念,推崇歐美流行的抽象表現(xiàn)藝術,。六十年代王己千任香港中文大學藝術系系主任并教授國畫,,其間邀請抽象畫家趙無極在香港舉行個展。王己千的“紙拓”山水,,反映了他雖受學于傳統(tǒng)國畫卻敢于使用創(chuàng)新技巧,,亦可見當時香港藝壇深受歐美抽象表現(xiàn)主義的影響。

呂壽琨與臺灣的劉國松是香港現(xiàn)代水墨的倡導者,,他們通過教學,、組織畫會推動現(xiàn)代水墨。呂壽琨及其弟子先后組成了“元道畫會”及“一畫會”,,提倡立足中國本位而又創(chuàng)新的藝術理念,,強調以中國藝術的精神來平衡西方以物質為重的文化追求。他的《莊子自在》為禪畫系列之一,,以簡潔的闊筆,、鮮明的墨色來表達高逸的東方精神。呂氏的學生鄭維國以革新唐宋金碧山水為創(chuàng)作方向,,他的《獅子山》以香港地標獅子山為主題,,在重彩大青綠山水傳統(tǒng)中注入圖案化的山石造型以及超現(xiàn)實的氣氛,創(chuàng)造出獨特的個人風格,。而呂氏另一門生王無邪,,在《云序之一》中則利用設計學的分割原理來處理直幅山水的結構,畫面強調點,、線,、面的基本繪畫元素,以營造出神秘和詩意的氣氛,。

石家豪,,《維多利亞城》,,2006年,,水墨、設色,,絹本,,71 × 192 厘米

劉國松雖致力推動國畫現(xiàn)代化,但在風格上卻與呂壽琨截然不同,。正如王無邪所言,,呂壽琨系統(tǒng)顯筆,,劉國松系統(tǒng)側隱筆。劉國松及其學生組成的香港現(xiàn)代水墨畫協(xié)會,,推崇通過技巧和物料的實驗去創(chuàng)造另一種的山水境界,。劉國松的《不朽的月亮》運用非傳統(tǒng)的技法如印拓、擦以及“抽筋剝皮皴”來建構出作者心中的宇宙,。

此時,,雖然其他系統(tǒng)的水墨創(chuàng)作在官方的論述中被現(xiàn)代水墨的光芒掩蓋,但不可忽略的是,,這些藝術家在藝術上的追求和成就,,同樣印證了中國藝術的無限可能性。譬如黃般若,、彭襲明及朱興華,,以不同的理念創(chuàng)造出不同面貌的水墨藝術。

劉霜陽指出,,香港現(xiàn)代水墨作品雖以山水畫為主,,但呈現(xiàn)的卻“是一個沒有地理、沒有時間,、沒有文化背景的空間,。”這種藝術取態(tài)或許是強調藝術語言的普世性,,或許是隱藏藝術品中復雜的民族身份,。塞札吉倫在1977 年“當代香港藝術展”的序言中,正好總結六七十年代香港藝術家的實驗成果,。他指出“我們(香港藝術館)不把中國水墨畫及西洋畫分為二組,。雖然此間明顯有兩個極端存在,但兩者間的界限是愈趨模糊,。有些作品我們實在難以用‘中國的’或‘西方的’來形容它……一種新的藝術形式已在香港出現(xiàn),,其特色在能采納中西長處而進行藝術創(chuàng)作。這可能就是將來‘當代香港藝術’的真正指向,?!?/p>

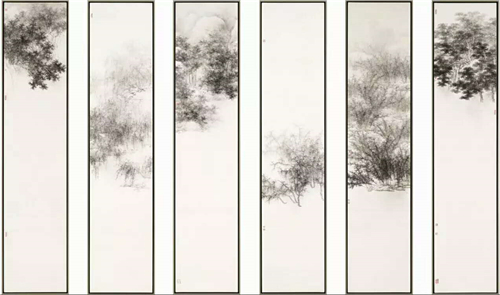

管偉邦,《經(jīng)典再造》,,2012年,,水墨絹本,213 × 45.8 厘米(每屏,,一共6屏)

國際化中的本土

1997 年回歸后,,香港實行“一國兩制”,在處理后殖民情緒的同時,,也要面對國家認同和本土身份的困擾,?;祀s的身份驅使新一代藝術家重新審視傳統(tǒng)藝術。自九十年代開始,,新媒體藝術在香港藝壇發(fā)展迅速,,亦成為年輕藝術家的不二之選。水墨隨著其他媒介的興起以及新一代藝術家對國家和傳統(tǒng)的疏離漸漸受到冷落,。及至九十年代末中國經(jīng)濟起飛,,中國大陸的當代藝術隨即成為歐美藝壇的焦點。國際畫廊,、拍賣行及博覽會進駐香港,,加上政府為去殖民化大力提倡中國文化以及著手籌劃M+ 博物館,種種因素驅使得香港水墨再度被關注,。由于社會和藝術生態(tài)的轉變,,香港新一代藝術家大部分畢業(yè)于大專藝術課程,其中尤以香港中文大學藝術系為主,。中大藝術的課程承傳民國時期藝術教育的理念,,強調中西藝術和史術兼?zhèn)洌虼水厴I(yè)生能更全面地掌握不同的媒介與藝術思想,。由于新一代藝術家均成長于香港,,他們沒有上一代要革新傳統(tǒng)的包袱,水墨對他們而言只是歐美傳統(tǒng)以外的另一種選擇,。因此新一代的藝術家得以以開放的態(tài)度去實驗水墨的可能性,,在選擇題材和物料上也更具彈性。

石家豪以工筆人物為主要創(chuàng)作,。他的題材滲入香港本土文化和社會議題,。《維多利亞城》以女性造型描繪中環(huán)維多利亞海港旁的地標建筑物,,主題反映了畫家對殖民時代的追憶,。在手法上,冷靜處理的線條和超現(xiàn)實的造型,,使得作品不帶絲毫的感情,。梁嘉賢的作品則利用如手卷、立軸,、扇面等傳統(tǒng)的繪畫模式來繪制自己的故事,。她的作品《怪風》和《牡丹之死》無論是看似裝裱的綾邊或是背景的金箋,都是畫家自繪而成的,,而她筆下優(yōu)雅的線條以及細膩的暈染皆是以繪圖筆,、木顏色,、水彩顏料等不同的物料繪成,。石家豪和梁嘉賢的作品游走于中西之間,,對于人來說難以界定為國畫或西畫的特點。這種在媒介上的曖昧正好反映了香港新一代復雜的身份問題,。

管偉邦的《經(jīng)典再造》探索筆墨和中國美學的無限可能性,。他以都市人凝視的經(jīng)驗重新演繹傳統(tǒng)筆墨和對山川靈性的追求?!督?jīng)典再造》以框架劃分看似連續(xù)的畫面,,配合切割式大量留白的構圖,以另一角度詮釋元明以來經(jīng)典再造的創(chuàng)作模式,,透過框架式的凝視經(jīng)驗,,仿如在計算機、手機屏幕觀看自然一般,,透視現(xiàn)代人心靈渴想自然卻與自然一框之隔的狀態(tài),。沒有刻意去回避傳統(tǒng)美學及筆墨概念的要求,管氏的筆墨造詣正是延續(xù)香港“北學南移”的藝術理念,。同樣以“山水”為題材的林東鵬,,他的作品歸類為水墨未必合乎一般對水墨的定義,但以六七十年代現(xiàn)代水墨運動所提倡重精神多于重物料的審美標準而言,,他作品所呈現(xiàn)的山水世界卻比一些以水墨創(chuàng)作的作品更能與中國山水美學互相呼應,。林東鵬的《過去進行式》以炭條和塑料彩繪制出具有筆墨意趣的線條和山石樹木,橫向連綿的巨幅重現(xiàn)唐宋的巨幅山水,。畫面上或手繪或印制的樹石,,將畫譜中的傳統(tǒng)復制,拼湊出畫家理想的山水世界,。

林東鵬,,《時態(tài)景觀(二)》(局部),2014年至2016年,,炭枝,、比例模型及塑料彩板本,82 × 81.3 厘米

結語

20世紀初,,在帝國主義擴張的年代,,充斥著中與西、新與舊的二元對立論概念,。面對“現(xiàn)代”的歐美,,中國知識分子重新審視傳統(tǒng)文化的價值,當時,,國畫的價值被納入國粹論述的討論之中,。國畫現(xiàn)代化由此成為藝術家思考和探索的當務之急。戰(zhàn)后的香港因其獨特的歷史原因成為延續(xù)國畫現(xiàn)代化的重地,。為建立香港藝術的特色,,融合中西的現(xiàn)代水墨被推舉為代表香港的藝術,。香港回歸后,成長于殖民時代的藝術家與傳統(tǒng)藝術之間的疏離感,,驅使他們用一個新的角度去演繹水墨,。對他們而言,水墨或者中國藝術是陌生卻又親切的文化傳統(tǒng),。殖民時代過去,,加上急速的都市化和全球化,香港藝術家面對的不是如何融匯中西進行中國藝術的現(xiàn)代化,,而是如何在藝術的領域找到香港的本土身份,。以上所舉新一代的水墨作品沒有澎湃的民族激情,亦沒有刻意流露融合中西的意圖,,而是借用不同的藝術語言說自身的故事,。

編輯:陳佳

關鍵詞:香港水墨 浮動身份 探索

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅