首頁>書畫·現場>訊息訊息

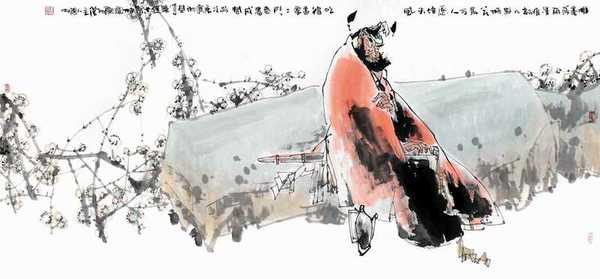

水墨寫意畫漫談:有附庸風雅之風

中國畫有墨分五彩之說,非指色相,而是畫家對審美意識的視覺感受,,承載著傳統文化的深厚底蘊和對筆墨紙質等工具材料的精深理解,,加之中國畫家高超的駕馭能力,使得水墨寫意畫這一民族繪畫形式以其絕無僅有的存在意義,,矗立于世界繪畫藝術之巔,。

唐以前的中國畫長期滯留在“傳移摹寫”與“應物象形”的基礎上,從圖像學的意義上來講,,與西畫并無本質的區(qū)別,僅僅是工具和技法的不同,,至于是鋼筆線還是毛筆線抑或是塊面的塑形,,都僅限于工具性而無法參與進入畫家和作品生命意義中的循環(huán)系統,由此而產生出一個繪畫學上的悖論:造型藝術是否還需要造型的問題,。水墨大寫意用“神似”“舍形而悅影”“蘊藉”等具有指向意義的語言,,輕易就破解了這一繪畫學上具有現代審美意識中的一環(huán)。

如果說水墨大寫意中國畫是東方美學視覺藝術的最高表現形式,,那么,,尼采、弗洛伊德,、叔本華等西方現代美學先驅如果得知,,早在兩千年前東方就有兩位老人(一個叫老聃,一個叫莊周)將“宇宙本原”的審美意識浸潤到整個中國文化體系中,,而且碩果累累,,源遠流長,不知會做何感想,。

也許,,當理性哲學的光輝沐浴著奧林匹斯山眾神雕塑的時候,東方哲人“天人合一”的玄奧學說僅僅停留在知識分子精英的層面上,藝術作品的實施者卻是社會地位低下的工匠們,,他們不具備文化素養(yǎng),,缺乏審美意識,因而也不會關心與溫飽無關的話題,。老莊哲學即使在今天一些高品位的審美活動中,,由于其美學理念高曠深奧、虛寂玄遠,,也會令后人探之不盡,,叩之不竭。

如果時空轉換,,歷史倒流,,我們讓蘇格拉底和老子這兩位東西方最睿智的老人來一次互訪,也許世界遺留給人類的將不僅是兩千年前的斷臂維納斯,、秦陵兵馬俑,,還會有兩千年前的梵高、黃賓虹,。從相對論的觀點來講,,世界并不存在物質不變的道理,精神層面上也理應如此,。兩千年的滄海桑田,,東西方各自孕育出不同的文化現象,然而意識形態(tài)上的南轅北轍,,并不能替代審美規(guī)律的世界性,。十九世紀照相術的出現,動搖了古典主義寫實畫風,,才華橫溢的印象派畫家們,,擯棄傳統繪畫理念,以對色彩的自我理解和感性認識,,用絢麗的畫筆去挑戰(zhàn)棕灰色的正統沙龍,。這些西方繪畫史上的“另類”,經歷了理性向感性的轉型,,叩開了西方現代審美活動的大門,,同時也完成了與大寫意中國畫繪畫理念上的殊途同歸。

藝術是一個人的宗教,,逃脫了藩籬的印象派畫家們,,終于可以用自己的方式去表現自己看到的世界,而世界另一端老子的后代們,,歷經千年的錘煉,,用水墨大寫意這一獨特的藝術形式,,為人類留下了諸多登峰造極的藝術作品。

水墨大寫意這種繪畫形式的出現,,與中國特有的毛筆文化傳統密不可分,,這其中知識分子的參與成為中國畫質變的轉折點。他們遵循著儒家文化經世致用的人生哲學——“學而優(yōu)則仕”,,而仕途卻不可能一帆風順,,無論是官場得志抑或漁樵山野,飽讀詩書的士子們深知“文字獄”可能牽扯到的禍端,,如何使胸中的萬卷書找到釋放點,,書畫便成了他們寄情的載體,毛筆也就成了直抒胸臆,、傳遞情感的工具,,而使轉毛筆恰恰是知識分子十年寒窗培育出來的專長。深厚的文化底蘊和對工具嫻熟的把握,,把他們從容易招惹是非的文字表達中解脫出來,,從而轉化成隱喻的文人模式的視覺藝術。由于他們是文人而不是畫師,,這一繪畫形式注入了更多的人文色彩,,強調了學術性,擯棄了功利性,。

寄情譴興的筆墨形式,,迎合了文人雅士的審美情趣,參與者中不乏上層社會的鴻儒名流,。飽學之士的倡導,,助長了附庸風雅之風,對水墨大寫意繪畫形式的發(fā)展起到了推波助瀾的作用,。

編輯:陳佳

關鍵詞:水墨寫意畫漫談 有附庸風雅之風

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現日暈景觀

河北塞罕壩出現日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統

尼尼斯托高票連任芬蘭總統 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅