首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

從敦煌壁畫中找回雄健之風

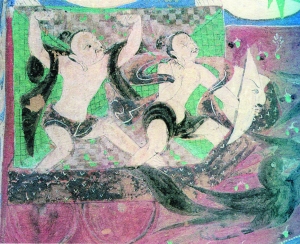

風車武士

在著名的敦煌壁畫中保存著許多有關中國古代武藝的珍貴畫面。從時間上看,,這些畫面從公元4世紀直到14世紀,上下綿延約千年,,不僅有著極高的文化藝術價值,,也對研究中國武藝的流變提供了重要的史料依據(jù),。敦煌壁畫中究竟表現(xiàn)了哪些武術內(nèi)容?這些與今天的武術又有著怎樣的聯(lián)系與區(qū)別,?

對于中國古代武術究竟有著怎樣的面貌,,人們對此的概念多半來自影視劇作品以及各類武俠小說。事實上,,在著名的敦煌壁畫中就保存著許多有關中國古代武術的珍貴畫面,。從時間上看,這些畫面從公元4世紀直到14世紀,,上下綿延約千年,不僅有著極高的文化藝術價值,,也對研究中國武術的流變提供了重要的史料依據(jù),。敦煌壁畫中究竟表現(xiàn)了哪些武術內(nèi)容?這些與今天的武術又有著怎樣的聯(lián)系與區(qū)別,?對武術的發(fā)展有何啟發(fā),?美學和武術有著怎樣的關系?燕青拳第七代傳人,、燕青武藝研究會會長郭會坡前不久在接受《東方早報(博客,微博)·藝術評論》對話時從一個武術家的角度來解讀敦煌壁畫,。

深藏敦煌壁畫中的“絕世武功”

《東方早報·藝術評論》(以下簡稱“藝術評論”):敦煌壁畫被很多學者稱為“我國古代人民生活的百科全書”,其中不乏許多有關武術的畫面,,從武術的專業(yè)角度如何解讀,?

郭會坡:敦煌壁畫中有大量與武術相關的信息和圖像。比如早期洞窟中的“金剛力士”,,這是佛教里的人物形象,,或空手或持械,有單練的,,也有兩人對練的,,其中就有很多武術代表性的動作。例如易紹武先生曾撰文提到的:“285窟西魏時代的壁畫,,在佛龕之間有力士,,(以及)428窟中心方柱后面下部的"對打圖"。前者左手握拳,,右手成掌,,頭略偏,眼睛炯炯有神正在行拳走架,,如做"五禽之戲",;后者兩人正在"對放",,類似近世流行的古老對打拳術"八極對接"。”又比如相當于兩人較技的“角抵”畫面,,類似于現(xiàn)在的摔跤相撲,。此外還有舞劍、矛盾的器械合練,、射箭,,包括一些軍事作戰(zhàn)圖。以射箭為例,,在古代射箭,、騎馬都屬于武術的大范疇,而敦煌壁畫中相關的主題也非常多,,有騎馬射箭的,,有蹲射的,也有站立射箭的,,不同時期的風格也不一樣,,從中我們可以明確地看到隨著民族交融、朝代更替射箭方式的改變,。

其中有相當高的歷史價值,,對我們研究武術的流變,以及多文化多民族的武術交流融合有非常重要的意義,。然而有人提出疑問說,,繪畫反映的東西真實嗎?其實古代的現(xiàn)實生活是壁畫的源頭,,繪畫則是對現(xiàn)實生活的提煉加工,,因為畫家不可能憑空作畫,所創(chuàng)作的東西一定有一些生活來源,。敦煌壁畫上的這些圖像其實就是當時當?shù)厣畹脑偌庸?,所以我們從中能夠一窺當年的武術風貌和特點。比如“金剛力士”的造型,,雄壯,、古樸、渾厚,、粗獷,,練習的動作非常剛猛。我們可以想象當時的西北,、敦煌地區(qū)的武風之甚,,以及民族的彪悍。還有兩者對練場景,,比如剛才提到的428窟的“對打圖”,,具有很高的技擊價值,,很多武術家說這很像我們北方的八極拳對練,當然每個人的看法不同,,我認為這兩個人最起碼是在較技,,僅從畫面來看動作非常彪悍,發(fā)力飽滿,,這與我們今天看到的武術形式不太一樣,。還有“角抵”,如290窟北周時期的摔跤圖,,生動描繪了兩人的扭打過程,。和這幅畫面情節(jié)不同,宋初61窟的角力圖中,,兩個比賽選手站在一方地毯(或席子)上較量,,有場地范圍,旁邊有觀眾,,有裁判,,這更接近我們現(xiàn)在看到的散打比賽。這個過程也反映出我國武術的一個歷史演變,。

藝術評論:敦煌所反映出的武術形式和中國其他地方的形式有什么區(qū)別?和今天的武術又有什么關聯(lián)呢,?

郭會坡:我們從敦煌壁畫中看到的武術形式,,不管是“金剛力士”,還是對練,,都有一個共同的特點,,就是粗獷和剛猛,這和中原地區(qū),,包括我們現(xiàn)代的武術是有明顯區(qū)別的,,特別與明清以后形成的以“陰陽五行”學說為主的所謂內(nèi)家拳,如太極拳,、形意拳,、八卦掌有著很大區(qū)別,后者以主“靜”,、主“柔”為重點,,而敦煌壁畫中的武術形象都是主“剛”、主“猛”的,。很有意思的是,,這恰恰和武術中我們對“武”字理解的改變相照應。最早的時候這個“武”是“止戈為武”,,“止”是腳趾也就是行動的意思,,武就是“持戈行軍”扛著武器去打仗,,這是一種征伐,是一種蓬勃向外的,、陽剛的生命力量,;而后來,特別是宋明以后,,我們對“武”字的理解開始改變,,變得內(nèi)斂、平和,,“止戈為武”轉(zhuǎn)向以武止暴追求和平的方面,,呈現(xiàn)的就不是一種向外擴張的性格。所以敦煌中我們看到的,,是我們古代武術的蓬勃,、向外、對抗的一面,。而這一從強悍到內(nèi)斂的過程正順應了整個中華歷史文化的演化,,可以說武術史也是整個中華民族歷史的一個縮影。

當然僅就敦煌壁畫中呈現(xiàn)出來的那些武術看,,總體上和我們今天的武術也是一脈相承的,。因為武術從本質(zhì)上講就是攻防格斗。但武術的內(nèi)涵和外延是隨著時代的不同在轉(zhuǎn)變的,。我們從敦煌壁畫中看到的武術形式除了有徒手的單練,、對練以外,還有器械的單練和對練,,同時還有射箭騎馬等一系列的內(nèi)容,,而當今的武術主要以套路演練和搏擊對抗這兩個形式為主;過去重對抗,,現(xiàn)在重演練,。

敦煌壁畫中表現(xiàn)出的武術動作特點和今天也并不完全一樣。壁畫中的習武者身形很多都為S形曲線,,這和今天的武術差別比較大?,F(xiàn)在我們所熟悉的武術主要受儒家文化的影響,講究的是中正,,如太極拳要求中正安舒,。而S形的身形講究勾腳、出胯,、扭腰,、翹臀,形成一個曲線,這種動作非常靈動而富有變化,。

武術中除了“楷書”,,也有“隸行草”

藝術評論:這種“S”形是否是受了西域文化、印度文化的影響,?

郭會坡:是的,。敦煌本身就是多元文化的交匯點,印度文化,、伊斯蘭文化,、希臘文化都在這里與中國文化交融。現(xiàn)代大多數(shù)的中國人理解武術應該是工工整整的,,像楷書一樣,,其實,武術不光有“楷書”,,也有“隸書”,、“行書”和“草書”。我們今天熟悉的一些拳種中,,其實也有這個“S”形的意味,,如形意拳中講究“龍折身”,即“三道彎”,,這就很像“S”的造型,;還有八卦掌,講究“身如游龍”,,也是一個意思,。所以我認為中國武術的形式其實是很豐富的,而敦煌壁畫中的武術正好提醒我們這一點,。

藝術評論:在敦煌壁畫中描繪更多的是舞蹈,而一直以來就有“武舞同源”之說,,您怎么看,?

郭會坡:為什么歷來說“武舞同源”?實際上“武”與“舞”在古漢語里就是相通的,,都有“舞練”之意,。唐詩有云:“今日當場舞,應知是戰(zhàn)人,。”意思是在“舞練”的過程中,,雖然不在戰(zhàn)場,但反映的是戰(zhàn)場中的那種真實,。周朝時有“武舞”和“文舞”的表現(xiàn)形式,,唐朝有“健舞”和“軟舞”,可見武術和舞蹈的關系之緊密。

當然武術追求的是格斗,,而舞蹈追求的是美,,不過兩者卻又是相互影響的。舞蹈中有武術的成分,,反之亦然,。戲曲里比較明顯,比如梅蘭芳學過武術,,貴妃醉劍的動作就是從武術中汲取的,。中國幾千年來武術和舞蹈一直是一種交融的狀態(tài)。

武術雖然是源起于格斗,,但同時又是一種對技擊性的提煉和藝術升華,。敦煌壁畫中所描繪的舞劍以及一些行云流水的畫面形式本身也是武術藝術性的一種體現(xiàn)。從這個角度來說敦煌壁畫的藝術性和生動的氣韻對今天的武術 特別是武術的藝術性方面很有借鑒意義,。

上世紀80年代,,就有很多武術家,特別是甘肅當?shù)氐奈湫g家到了敦煌,,進行實地的學習和挖掘,。然后基于敦煌壁畫中的武術,創(chuàng)立了“敦煌拳”,。我覺得這是一個非常好的探索,,一個好的開端。當然,,如果簡單去模仿敦煌壁畫中與武術相關的這些動作,,以及伎樂飛天的這種造型,這還是一種比較初級的探索,。我很認同黃賓虹先生曾經(jīng)講過的話:“師古人不若師造化,。造化無窮,取之不盡,。”學習古人的方法有多種多樣,,但不能拘于法而不化,而要抓住事物的本質(zhì),。敦煌文化的核心不在于壁畫中展示出來的這些具體的武術動作本身,,那只是對武術的一種參考,對武術歷史的梳理,,而不是武術今后的發(fā)展方向,。繼承是為了創(chuàng)新,復古不是目的,。

從敦煌壁畫中找回雄健之風

藝術評論:怎么理解敦煌藝術之于武術“創(chuàng)新”和今后的發(fā)展,?

郭會坡:黃賓虹先生還有一句話:“嘗悟筆墨精神千古不變,;章法面目"刻刻翻新"。每個人對于藝術的感悟都不一樣,,同樣每個人對于武術的理解也不一樣,。我認為,敦煌壁畫中的武術以及舞蹈動作本身對我們武術人來講有點像石濤所說的“搜盡奇峰打草稿”,,只是給我們做一些素材,,為我們以后的“刻刻翻新”作積累。創(chuàng)新是基于對傳統(tǒng)的繼承,,而繼承的目的在于更好地適應時代去創(chuàng)新,。

我們要去更好領悟的是敦煌藝術中的“筆墨精神”。當今武術主要是對抗和套路兩種,。單就武術套路來說,,敦煌壁畫的借鑒意義是很大的。武術今后的發(fā)展首先要在意識境界層面達到直指人心的目的,,遵從“武術之道”,,通過習武練拳獲得一種超越性的生命體驗。而這樣一種體悟需要一種更藝術化的呈現(xiàn)方式,,這就需要參照吸收很多藝術的元素,,敦煌就給我們帶來很多啟發(fā)。

但藝術化不代表“柔化”,。恰恰相反,,敦煌壁畫另一點啟示就是提醒我們要把握好武術的本質(zhì)。現(xiàn)在我們武術的發(fā)展有個特點,,因受到宋明理學的影響,,武術有走向以內(nèi)斂、柔,、靜為主的趨向,,而敦煌藝術給我們帶來的視覺沖擊,或者說心靈震撼是什么,?是我們整個中華民族在早期的那種蓬勃的生命力,,從魏晉到漢唐這一路下來其實是剛強的、粗獷的,。所以我們應該明確,,武術不光是內(nèi)斂的,,它還應該有粗獷的一面,。追求和平、維護和平是武術的目的,,但血性不能丟失,。當我們追問武術的本質(zhì)是什么的時候,敦煌壁畫給了我們很好的答案:武術的本質(zhì)就是對抗。畫中的強悍應給當下的武術注入來自遠古西北的雄健與彪悍,,重塑一種文化自信和豪邁的精神,。這是敦煌藝術對武術今后發(fā)展的一大啟示。

還有一點,,敦煌所處的位置正好是古代絲綢之路的匯聚點,,融合了多種文明,從中我們也看到了當時中國人一種開闊的心胸,,一種圓融的心態(tài),,這也是所有的武術人應該具有的心態(tài)。在繼承的同時,,也要放眼世界,,拋棄“門派之見”,善于吸收別人之所長,,為我所用,。而從中華武術的傳播來講,隨著“新絲綢之路”的打造,,也期待著與世界各民族有更深入的武術交流和探討,。(姜岑)

編輯:陳佳

關鍵詞:敦煌壁畫 雄健之風 中國古代武藝

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅