首頁>要聞 要聞

70年歸國流失文物600余件現(xiàn)身國博

9月17日,“回歸之路——新中國成立70周年流失文物回歸成果展”在國博開幕,此次展覽統(tǒng)籌調(diào)集全國12個省市,、18家文博單位的600余件文物參展,。今年8月從日本追回的曾伯克父青銅組器亮相。

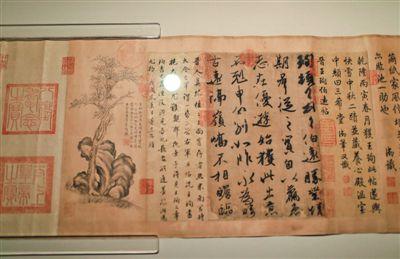

600多件國寶匯聚國家博物館,講述一段70年流失文物歸國的艱辛歷程。9月17日,70年歸國流失文物大展在國家博物館開幕,,本次展覽為期兩個月左右,重點展品包括《伯遠帖》,、《五牛圖》,、圓明園青銅虎鎣、曾伯克父青銅組器等珍貴回歸文物,。

新京報訊 9月17日,,文化和旅游部、國家文物局主辦的“回歸之路——新中國成立70周年流失文物回歸成果展”在國家博物館開幕,。此次展覽是我國首次對流失文物回歸工作進行全景式展現(xiàn),,從15萬余件回歸文物中遴選25個具有代表性的文物回歸案例,統(tǒng)籌調(diào)集全國12個省市,、18家文博單位的600余件文物參展,。

本次展覽,六件圓明園獸首集體亮相,。

70年來15萬余件流失海外文物回歸

從1949年至今,,我國通過執(zhí)法合作、司法訴訟,、協(xié)商捐贈,、搶救征集等方式,成功促成了300余批次,、15萬余件流失海外中國文物的回歸,。黨的十八大以來,,我國流失文物追索返還工作進入了全方位發(fā)展、多層次提高的嶄新階段,,文物回歸取得了突破性成就,。

此次展覽統(tǒng)籌調(diào)集全國12個省市、18家文博單位的600余件文物參展,。展覽重點展品包括《伯遠帖》,、《五牛圖》、王處直墓浮雕石刻,、龍門石窟石刻佛像,、秦公墓地金飾片、皿方罍,、圓明園青銅虎鎣,、曾伯克父青銅組器等珍貴回歸文物,,展覽挖掘講述了文物回歸的曲折歷程與故事,。

這些展品將在中國國家博物館展出至11月中下旬。

東晉書法家王珣的《伯遠帖》是此次展覽展品之一,。

四件書畫真跡各展一個月

展覽分為四個部分,。序章“圓明夢歸”,以圓明園獸首銅像由散到聚的今昔對照為引線,,折射中華民族從屈辱危亡走向復興的歷史進程,。

第一單元“革故鼎新 昔往今歸”,通過前蘇聯(lián)和前民主德國返還《永樂大典》與義和團團旗,、從香港搶救征集珍貴文物,、華人華僑捐贈文物等代表案例,展現(xiàn)新中國成立伊始,,黨和政府迅速扭轉(zhuǎn)鴉片戰(zhàn)爭以來珍貴文物大量流失的局面,,開啟流失文物回歸的序幕。

第二單元“多措并舉 殊途同歸”,,通過從英國追索三千件文物,、從美國追索王處直墓浮雕石刻、頤和園文物回歸,、龍門石窟石刻佛像回歸等典型案例,,表現(xiàn)改革開放后,我國政府立足雙邊合作,,探索流失文物追索返還的有效途徑,。

第三單元“協(xié)和萬邦 四海歸心”,通過從法國追索秦公墓地金飾片,、從英國追索圓明園青銅虎鎣,、意大利返還文物,、從日本追索曾伯克父青銅組器等重要案例,展示近年我國流失文物追索返還工作取得的突破與發(fā)展,。

為保證文物安全,,部分珍貴書畫將交替展出真跡與復制品,《伯遠帖》,、《五牛圖》和《瀟湘圖》,、《祥龍石圖》等四件書畫真跡各展出一個月,《中秋帖》,、《韓熙載夜宴圖》目前正處于文物休眠期,,此次展覽展出復制品。

【數(shù)說】

據(jù)中國文物學會統(tǒng)計,,鴉片戰(zhàn)爭以來中國有超過1000萬件文物流失海外,;聯(lián)合國教科文組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,47個國家的200多家博物館中有中國文物164萬件,,而民間收藏的中國文物是館藏數(shù)量的10倍之多,。

追訪1

《伯遠帖》《五牛圖》背后的“香港秘密收購文物小組”

《伯遠帖》《中秋帖》《五牛圖》可以算是此次展覽中最受關注的一批展品。不過《中秋帖》此次展出的是復制品,,《伯遠帖》和《五牛圖》則是真跡展出,。它們的回歸,反映了新中國成立初期我國流失文物歸國的歷程,。

民國以來連年戰(zhàn)亂,,大量珍貴文物流至香港,引起眾多中外藏家,、文物商販的興趣,。新中國成立后,在周恩來總理的關心下,,時任文化部文物局局長鄭振鐸成立“香港秘密收購文物小組”,,專門在香港從事珍貴文物搶救工作。

《中秋帖》《伯遠帖》和藏于臺北故宮博物院的《快雪時晴帖》被乾隆合稱為“三?!?。清末時,中秋,、伯遠二帖被溥儀攜出紫禁城,,幾易其手,輾轉(zhuǎn)至香港,。

1951年10月,,鄭振鐸得悉“二希”即將詢價出售的消息后,立即啟動文物搶救工作,。時任文化部文物局副局長的王冶秋奉命同時任上海文管會主任徐森玉,、故宮博物院院長馬衡兼程南下談判,最終成功購回“二?!?,撥交故宮博物院收藏,結(jié)束了兩件國寶長達數(shù)十年的顛沛流離,。

此后幾年間,,“文物小組”有計劃地征集了唐韓滉《五牛圖》、五代董源《瀟湘圖》,、五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》(宋摹本),、宋徽宗趙佶《祥龍石圖》等重要文物,這些文物的回歸,,成為新中國保護文物的起點,。

追訪2

愛國富商捐贈為國博古錢幣館藏奠定基礎

愛國人士捐贈是流失文物歸國的一個重要途徑。國家博物館古錢幣館藏的基礎,,就來自一位愛國人士一己之力的捐贈,。

陳仁濤(1906-1968)是上海知名富商,生平喜好收藏,,尤其醉心于古錢幣,。20世紀40年代后期,,陳氏已收集到相當豐富的古代錢幣,,包括古代的金、銀,、銅幣,、紙鈔、鈔版等,,不少是稀世珍品,。香港學者徐镕先生曾評價陳氏收藏:“歷代貨幣,多逾萬種,,孤品尤伙,,皆故宮之所未備”。

1946年,,陳仁濤移居香港,。上世紀50年代初,鄭振鐸在得知陳仁濤有意出讓這些錢幣文物后,,立即寫信給當時在香港的收藏家徐伯郊,,親自交代接洽、鑒定、議價事宜,,并特意強調(diào)“現(xiàn)在首先要解決的問題是陳仁濤的一批古貨幣,,這一批東西是重要的”。經(jīng)過“文物小組”的積極努力,,1952年春,,這批珍貴的文物成功回歸,奠定了國家博物館古錢幣館藏的基礎,。

追訪3

最大規(guī)模流失文物追索三千余件文物歸國

1995年3月,,倫敦警方截獲了兩批走私文物藝術品,其中包括大量疑似源自中國的文物,。國家文物局緊急派員赴英確認了其中3400余件為中國流失文物,,正式向英國政府提出文物返還要求。

然而,,倫敦地方法庭經(jīng)過初步審理,,決定將查扣文物判還走私嫌疑人。為應對不利局面,,國家文物局將案件移交英國上訴法院,,迫使地方法院凍結(jié)涉案文物。最后,,在強大的司法與國際輿論壓力下,,涉案嫌疑人愿意庭外和解。

經(jīng)過為期一年的艱難談判,,1998年1月,,走私嫌疑人終于同意歸還。同年3月,,這批珍貴流失文物回到祖國,。從英國追回的三千余件文物是目前我國最大規(guī)模的流失文物追索,在此過程中建立起來的協(xié)商談判,、執(zhí)法合作,、司法訴訟相結(jié)合的追索模式,對日后的流失文物追索工作具有重要示范意義,。

2001年從美國追回的王處直墓浮雕石刻合璧亮相,。

追訪4

曾伯克父青銅組器從日本歸來即展出

3月初,日本某拍賣行擬拍賣近期湖北曾國墓葬被盜掘后非法出境的文物,,國家文物局隨即會同公安部門通過刑事與外交渠道共同開展追索,。

3月9日,國家文物局正式照會日本駐華使館,,要求日本政府依據(jù)相關國際公約規(guī)定,,返還我國流失文物,。同日,日本拍賣企業(yè)公開聲明撤拍青銅組器,。隨后,,中日兩國政府代表共同約見拍賣企業(yè)代表,公安機關緊鑼密鼓推動文物盜掘走私犯罪調(diào)查,,最終促成青銅組器拍賣委托人將文物無償上交國家,。8月,曾伯克父青銅組器順利回國,。

曾伯克父青銅組器為春秋時期曾國高等級貴族克父所鑄,,包括鼎、簋,、壺,、甗、霝,、盨等6大類共8件,,每件青銅器均有銘文,共計330字,,蘊含著豐富的歷史與文化信息,。“曾伯克父”器物群為目前考古發(fā)現(xiàn)所未見,,對于研究春秋時期歷史文化,、曾國宗法世系以及青銅器斷代與鑄造工藝具有重要的學術價值。

此次曾伯克父青銅組器成功追索,,是我國依據(jù)相關國際公約,,在日本政府的配合協(xié)助下實現(xiàn)的流失文物回歸,具有重要的開創(chuàng)意義,。

此外,,此次展出文物中還包括王處直墓武士浮雕石刻,。

王處直墓位于河北省曲陽縣,,是五代義武軍節(jié)度使王處直的墓葬,墓內(nèi)的壁畫和石刻彩繪浮雕具有很高的價值,。1994年6月,,王處直墓遭盜掘,被盜文物幾經(jīng)轉(zhuǎn)賣,,流失海外,。 2000年2月,我國學者在美國偶然發(fā)現(xiàn)某拍賣行即將拍賣疑似王處直墓被盜浮雕武士石刻的重要線索,,經(jīng)確認是王處直墓甬道處兩塊浮雕之一,。

2000年3月,國家文物局照會美國駐華使館,要求美方中止拍賣并返還流失文物,。2001年3月,,在經(jīng)歷一年的審判后,美國法院做出返還文物的最終裁決,,2001年5月,,這塊浮雕武士石刻回歸中國。美國著名收藏家安思遠通過媒體報道了解相關情況后,,主動將自己收藏的另一件武士浮雕石刻無償返還中國,。

王處直墓武士浮雕石刻的回歸,是我國首次成功叫停國際流失文物商業(yè)拍賣,,開辟了中美兩個大國之間流失文物追索返還合作的先河,。

著名的《五牛圖》也出現(xiàn)在本次展覽中。

■ 對話

國家文物局博物館與社會文物司(科技司)副司長鄧超

但凡國寶 雖遠必追

國家文物局副局長關強對新京報記者表示,,海外文物的性質(zhì)各異,,具體有多少流失文物,很難準確統(tǒng)計,。他說,,對于一些發(fā)現(xiàn)的重點流失文物,國家已經(jīng)制定了計劃,。

國家文物局博物館與社會文物司(科技司)副司長鄧超表示,,我國對于流失文物的態(tài)度是“但凡國寶,雖遠必追”,,目前比較久遠的文物追索,,仍面臨國際公約溯及力缺失的困境。

新京報:這幾年我國流失文物追索力度是不是在加大,?

鄧超:這個趨勢是很明顯的,,今年就有從美國、意大利和日本歸來的幾批文物,。其中意大利有700多件文物集中歸國,,上個月,非常珍貴的曾伯克父青銅組器也從日本回來了,,這都是很重要的事件,,文物追索的力度確實在加大。

對于流失文物,,我們的態(tài)度是“但凡國寶,,雖遠必追”,我們有決心,、有能力把這項工作做好,。

新京報:近兩年,,從青銅虎鎣到意大利歸國文物,以及此次曾伯克父青銅組器,,流失文物歸國后很快就公開展出,,是出于什么考慮?

鄧超:就是為了讓文物發(fā)揮社會作用,,讓它們“活起來”,。流失文物回歸的價值,不僅在于文物本身的歷史,、藝術等價值,,也是對民族精神的一種提振。所以需要把喜訊第一時間分享給社會公眾,,也能喚起全社會對文物歸國和文物保護的關注,。

流失文物追索其實不只是中央政府在做,這次展覽展示的案例里,,也有地方政府主動作為的,,以及社會力量捐贈的。文物歸國工作只靠中央政府,、只靠文物主管部門是不可能的,,現(xiàn)在很多國家部委之間配合越來越多,社會各個層面協(xié)作力度也越來越大,。

我們希望文物追索能變成全社會共同參與的事情,,利用各種途徑讓更多文物回歸祖國。這個展覽雖然重點體現(xiàn)的是政府間的合作成果,,但諸如回購,、捐贈等方式歸國文物也占了很大比例。

新京報:現(xiàn)在鼓勵通過競拍,、回購的方式追回文物嗎,?

鄧超:不同的文物需要分類看待,對非法流失文物肯定不支持,、不鼓勵競拍,、回購,要努力通過法律等途徑追索,。

但是歷史上很多文物是通過合法貿(mào)易途徑出境的,,比如大量的外銷瓷,那我們怎么來認知這些文物呢,?所以我們講的流失文物概念,并不是所有海外文物都是流失文物,。

新京報:去年追索歸國的青銅虎鎣有一個特點,,它是聯(lián)合國教科文組織1970年《關于禁止和防止非法進出口文化財產(chǎn)和非法轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)的方法的公約》簽訂前流失出去的,,不受國際公約約束,但是我們也成功追回來了,。對于這些歷史上的流失文物追索,,我們有什么經(jīng)驗?

鄧超:這在國際上一直是一個難點,。我們首先希望有一個更好的國際環(huán)境,,比如各層面推動建立國際秩序,幫助簽訂公約之前流失文物的追索,,但這一步驟會非常長,。國際上現(xiàn)在已經(jīng)有討論的聲音,歐洲的法國,、德國都很關注,,我們也要跟上。

另一方面,,對于我們發(fā)現(xiàn)的流失文物,,就像青銅虎鎣,要盡快發(fā)聲,,從道德層面施加壓力,,在商業(yè)方面給予各種限制。

新京報記者 倪偉 A14-A15版攝影/新京報記者 浦峰

編輯:周佳佳

關鍵詞:文物 流失 追索 回歸

北京宋莊藝術區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓采風

北京宋莊藝術區(qū)新聯(lián)會赴延安地區(qū)培訓采風 卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復特展亮相故宮 走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕

2019亞洲商務航空大會及展覽會開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅