首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

嘉德秋拍:銘心絕品 珍同球璧

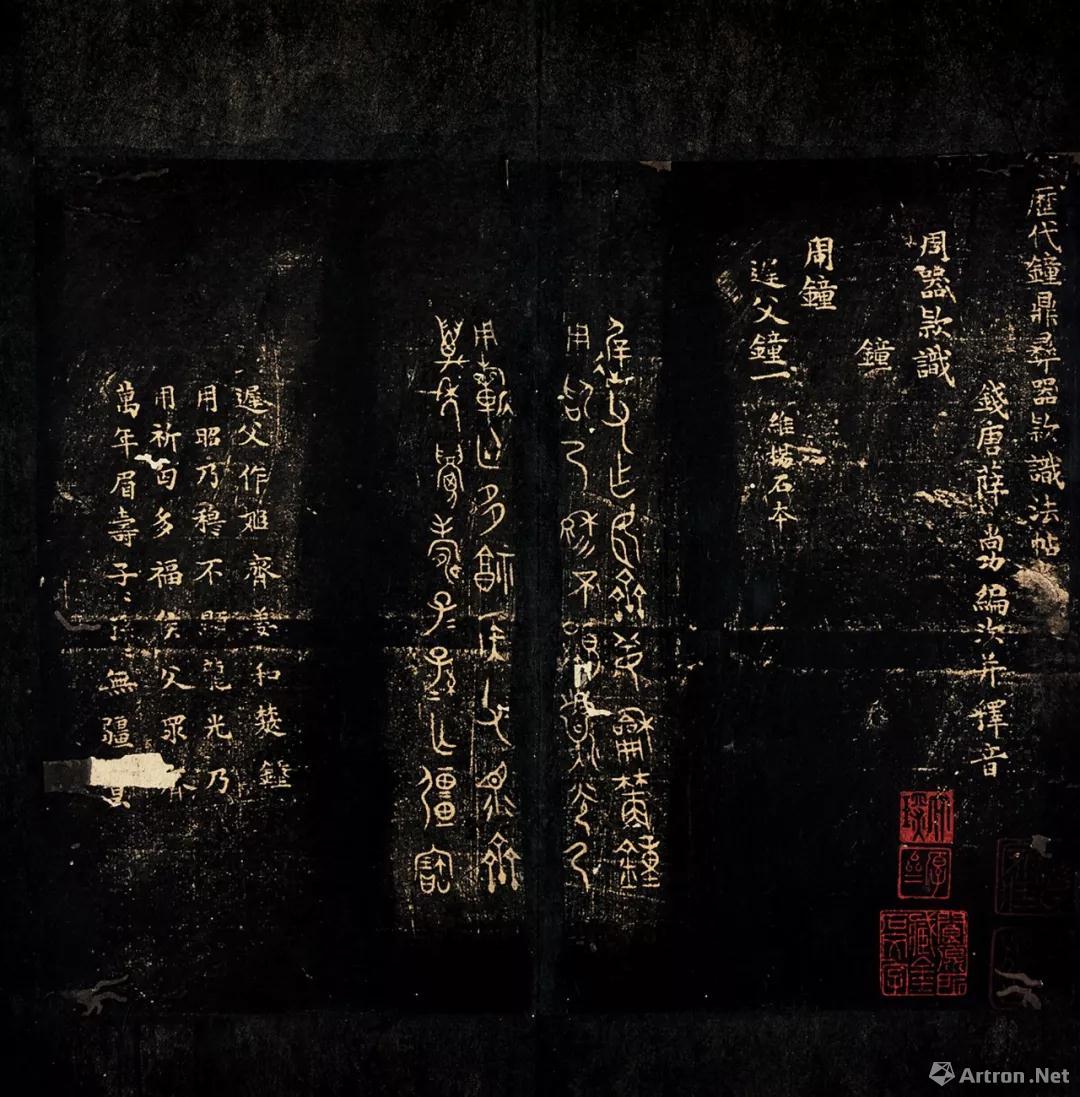

《歷代鐘鼎彝器款識(shí)法帖》二十卷,宋薛尚功撰。尚功字用敏,,浙江錢塘(今浙江杭州)人,生卒年不詳,,紹興間曾任通直郎簽書定江軍節(jié)度判官聽事,地在江州(今江西九江),,其他事跡無考,。

此書以輯錄三代秦漢鐘鼎銘文為專門,旁及玉器,、石刻文字,,在呂大臨《考古圖》、王黼《博古圖》基礎(chǔ)之上,,廣搜博采,,凡得銘文五百余器,字?jǐn)?shù)逾萬,,收錄既富,,摹寫及釋文考證亦頗精詳,成就超邁王俅《嘯堂集古錄》,、王厚之《鐘鼎款識(shí)》,,堪稱宋代金石學(xué)中輯錄考釋鐘鼎文字一派的代表作。

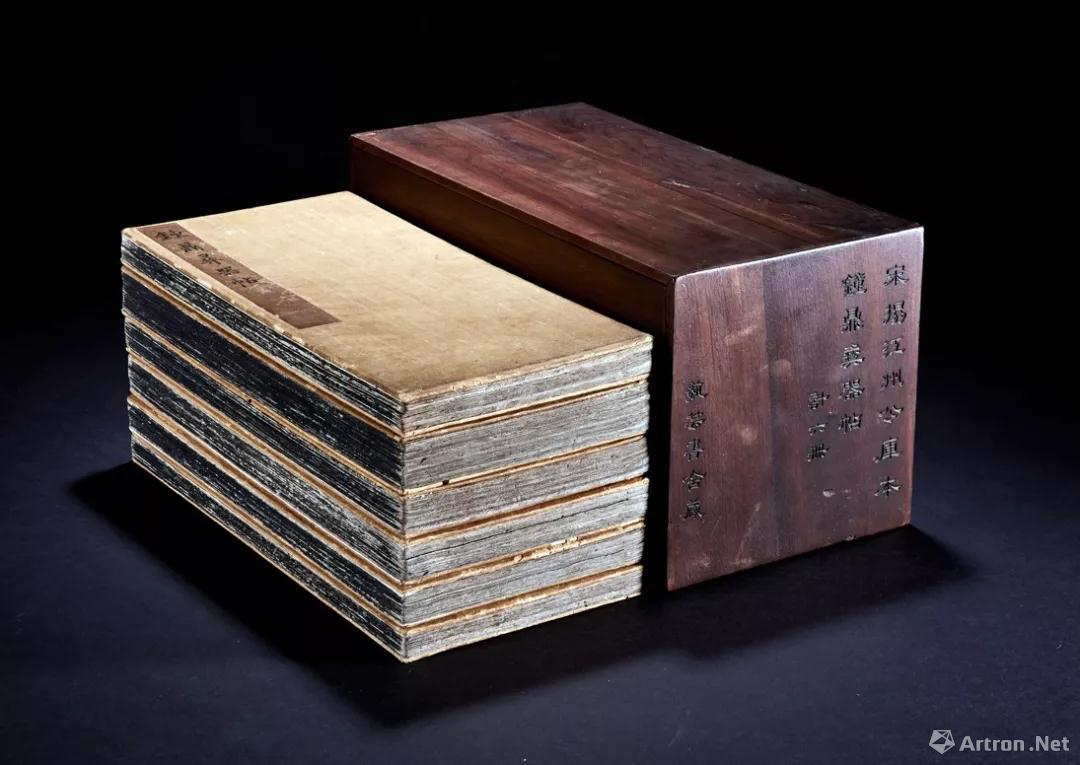

黃丕烈舊藏宋拓石刻本《歷代鐘鼎彝器款識(shí)法帖》

該書發(fā)表于紹興十四年(1144),,乃江州石刻本,。處于雕版印刷的興盛時(shí)代,不付諸棗梨而鐫刻于石,可窺尚功標(biāo)榜此書欲以垂范后世之用意,。惜乎刻石“元以后久佚,,舊拓亦絕不易觀”(孫詒讓《籀庼述林》卷六《薛尚功鐘鼎款識(shí)跋》)。居今之世,,人們僅知臺(tái)灣中研院史語所,、上海圖書館等處藏有石刻拓本殘葉若干,而整體研究主要依據(jù)明清刻本與抄本,,于是有關(guān)版本問題隨之生發(fā),,如石本之卷數(shù)究竟幾何,石本有無元代翻刻;薛氏手書本(實(shí)即稿本,,姑且以朱謀垔刻本序文所稱名之)是否曾經(jīng)流傳,,石本與手書本及朱謀垔、劉氏玉海堂刻本等孰優(yōu)孰劣;凡此種種,,仁者智者,,意見相左。不意今年北京嘉德公司秋拍,,竟然征集到沉晦已久的黃丕烈題跋宋刻宋拓本,,令人驚嘆不已,欣喜無似!曩昔人們以為該本早已亡佚,,拓本面貌難以追蹤;雖然繆荃孫稱曾據(jù)該本校核清康熙陸友桐臨寫汲古閣抄本(見民國(guó)古書流通處影印本),,但黃丕烈的這篇題跋卻不見繆氏所輯《蕘圃藏書題識(shí)》著錄(僅有嘉慶十八年黃氏題康熙九年黃公禾手抄本跋文數(shù)則,今藏臺(tái)灣“國(guó)家圖書館”),,不免令人生疑,。如今拓本與黃跋之真面赫然出現(xiàn),則有關(guān)該書的版本問題當(dāng)可迎刃而解,。

該拓本存六冊(cè),,每?jī)?cè)二卷,各卷之卷第業(yè)經(jīng)用墨涂抹,,黃丕烈據(jù)后來木刻本,、傳抄本考其存缺,并在第六冊(cè)卷二十之后朱筆題曰:

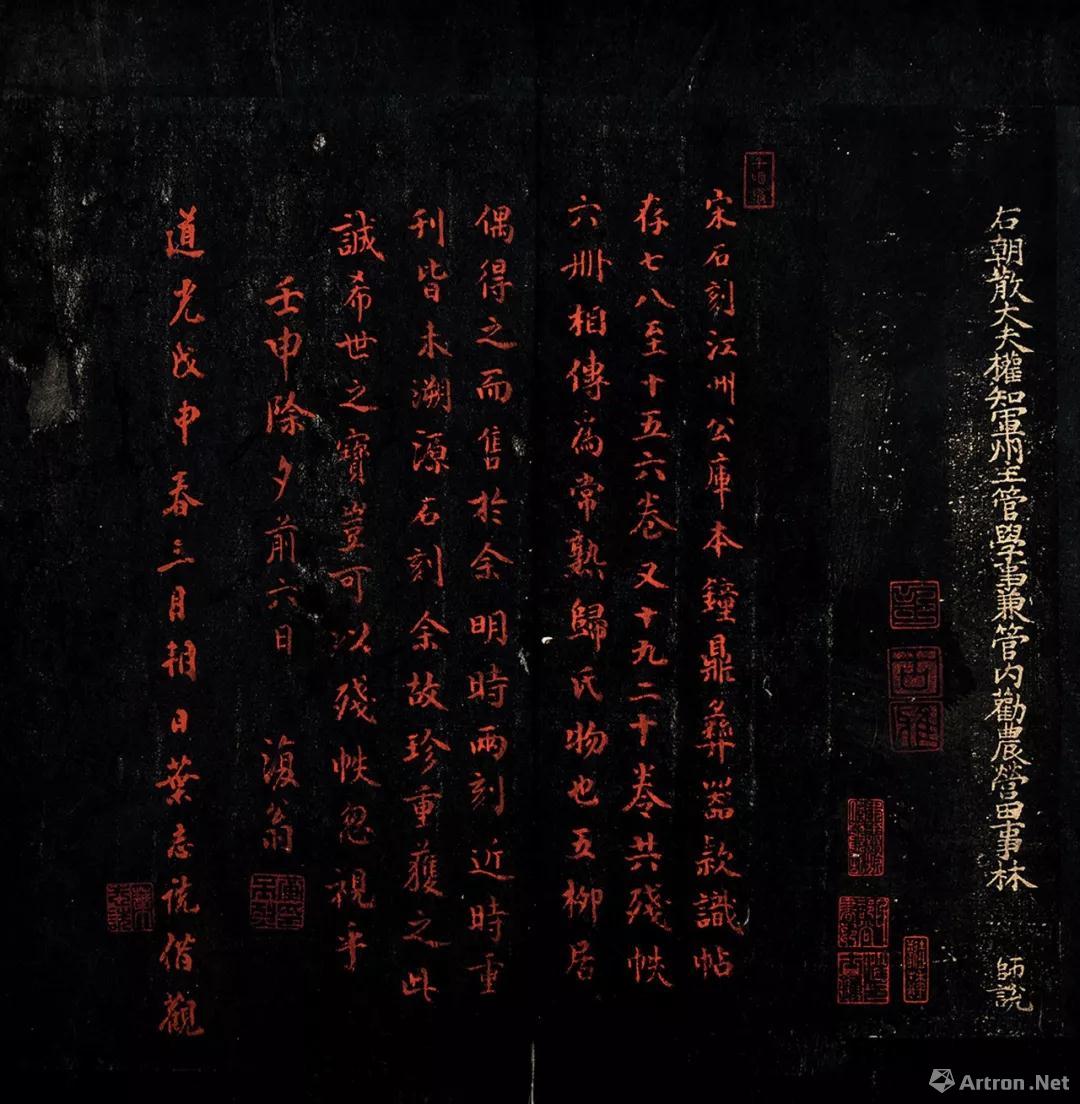

“宋石刻江州公庫(kù)本《鐘鼎彝器款識(shí)帖》,,存七,、八至十五、六卷,,又十九,、二十卷,共殘帙六冊(cè),。相傳為常熟歸氏物也,,五柳居偶得之而售于余,。明時(shí)兩刻、近時(shí)重刊皆未溯源石刻,,余故珍重獲之,。此誠(chéng)希世之寶,豈可以殘帙忽視乎?壬申除夕前六日,,復(fù)翁,。”(下鈐“黃丕烈印”白文方印,。)

黃丕烈尾跋

按常熟歸氏即歸朝煦(1737-1810),,字升旭,號(hào)梅圃,,以監(jiān)生捐納,,官至山東運(yùn)河道,事跡具光緒《京兆歸氏世譜》,。其舊藏此宋拓本,,孫星衍也曾見過(見劉氏玉海堂本所刻孫跋)。五柳居即蘇州名賈陶珠琳所開書鋪,。珠琳字蘊(yùn)輝,,號(hào)五柳,陶正祥之子,,黃丕烈之書友,,常相與商榷版本。

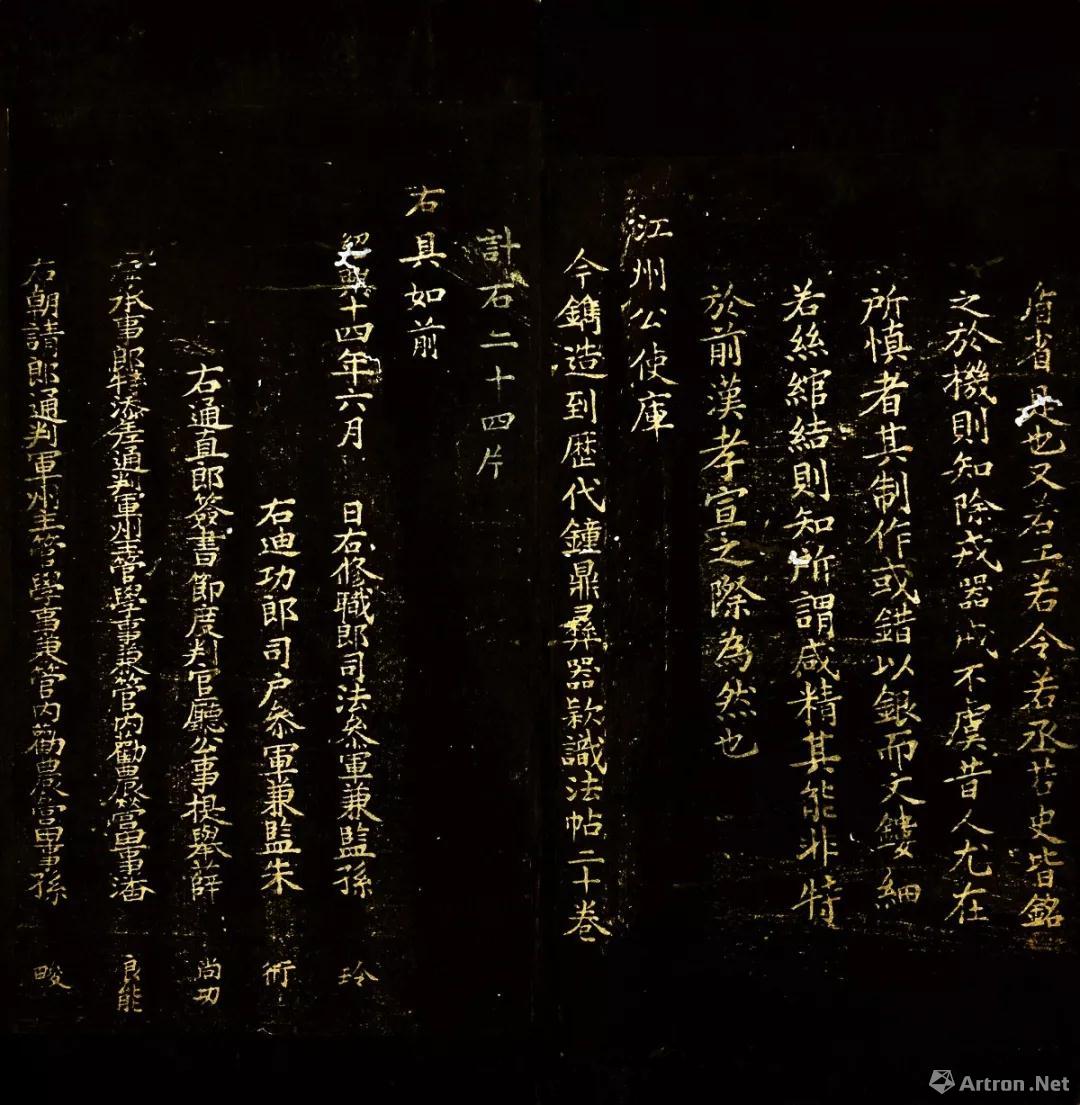

該宋拓本雖存十二卷而缺卷一至六,、十七至十八凡八卷,,但于卷二十末,有鐫刻畢工之后,,主持與監(jiān)督刻石之官員孫玲、朱衎,、薛尚功,、潘良能、孫畯,、林師說等將石片送交江州公使庫(kù)之題記,,連人名共十行。該題記不見于明清刻本,、抄本,,十分重要。其文曰:“江州公使庫(kù):今鐫造到《歷代鐘鼎彝器款識(shí)法帖》二十卷,,計(jì)石二十四片,。右具如前,。紹興十四年六月 日?!币韵陆涌虒O玲等六人官銜姓名,,薛尚功銜題“通直郎簽書節(jié)度判官?gòu)d公事提舉”。

卷二十末題記

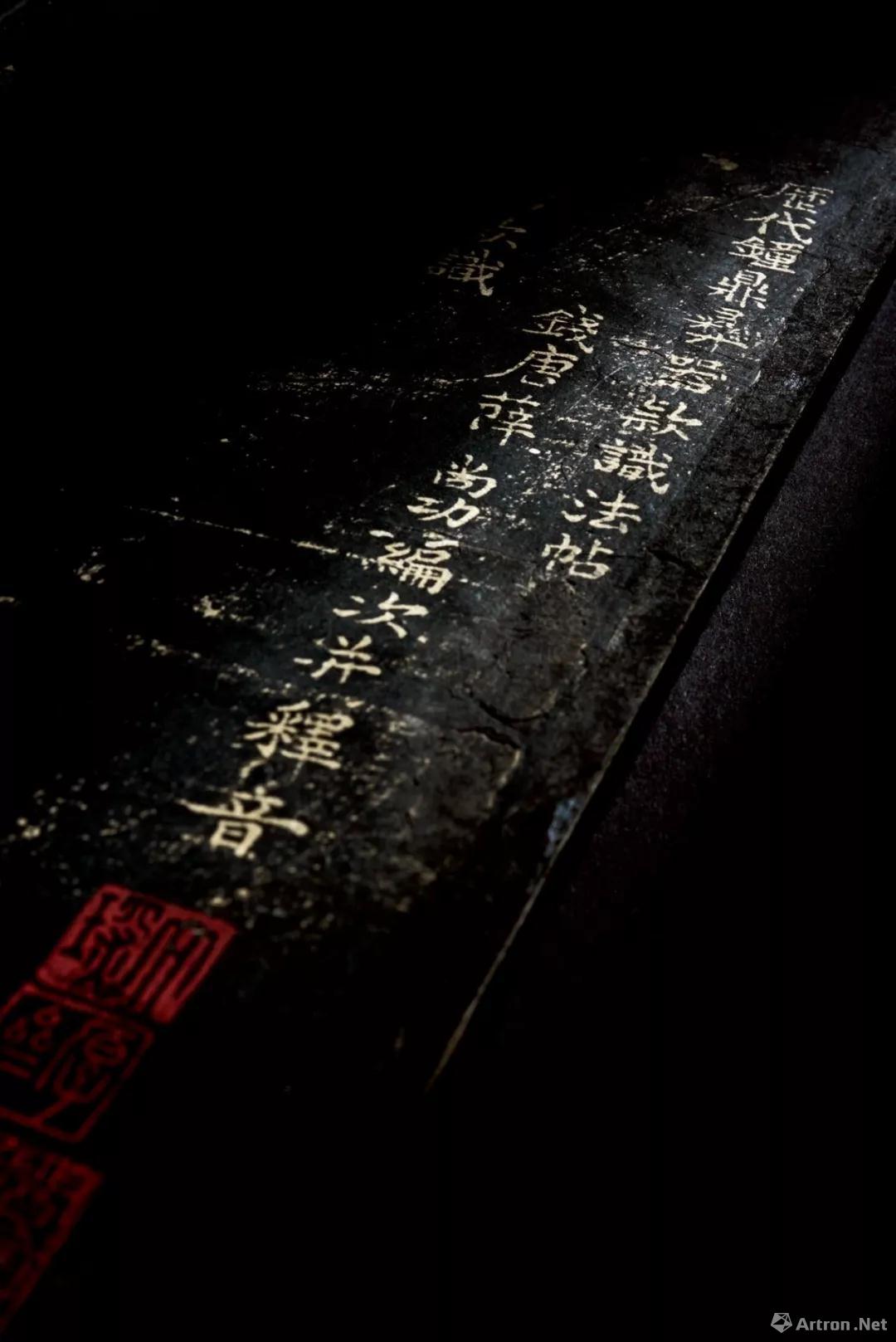

之前,,由于宋元各家著錄皆未詳錄該石本題記,,又因明代以來學(xué)者幾乎都未見拓本全貌,不知原委,,故對(duì)宋晁公武《郡齋讀書志》與陳振孫《直齋書錄解題》及元代吾衍《學(xué)古編》著錄此書卷數(shù)不一之現(xiàn)象(晁氏《讀書志》作二十卷,,陳氏《書錄解題》、吾氏《學(xué)古編》作十卷)?,F(xiàn)在看來,,題記明言二十卷;各卷卷端皆題“錢唐薛尚功編次并釋音”。

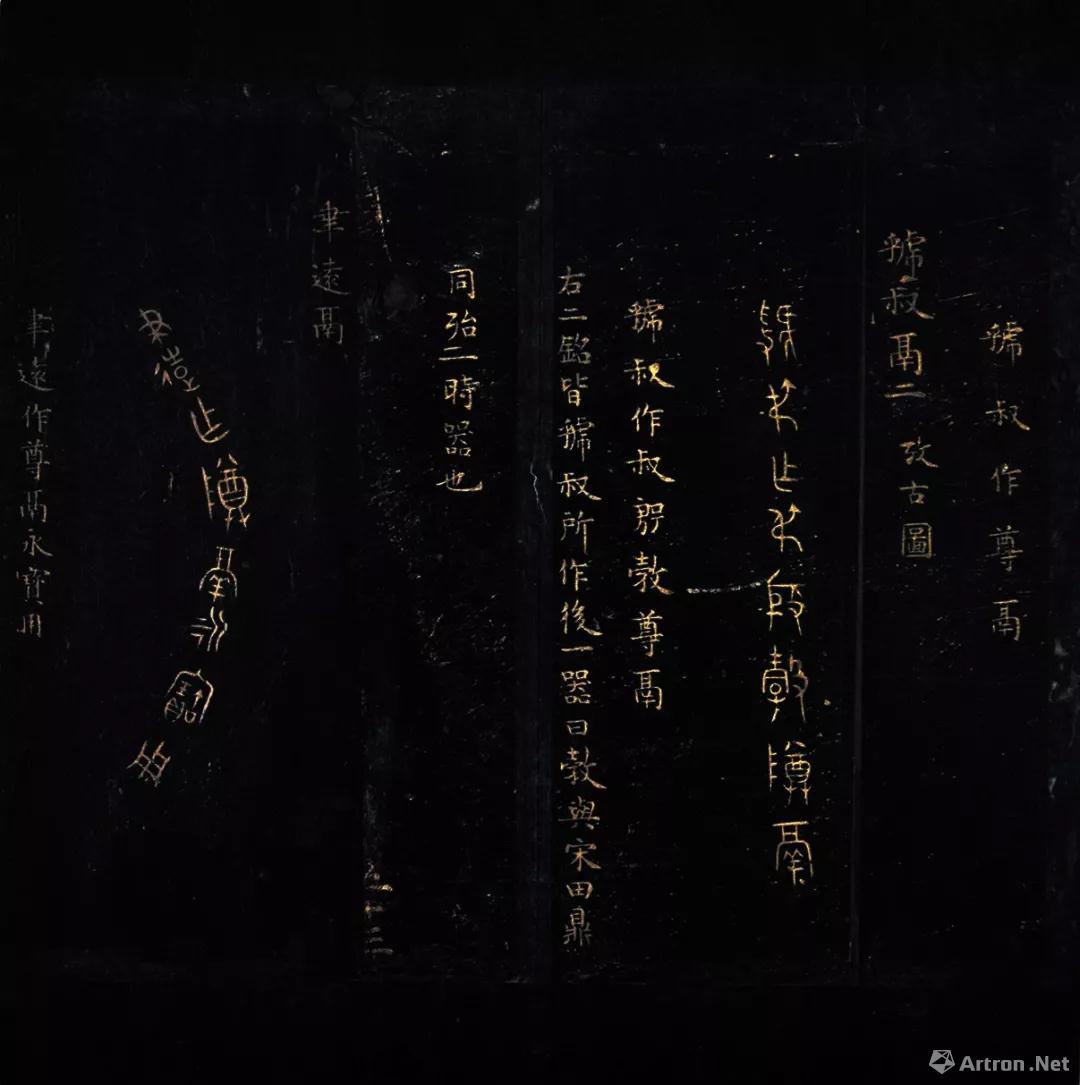

卷端

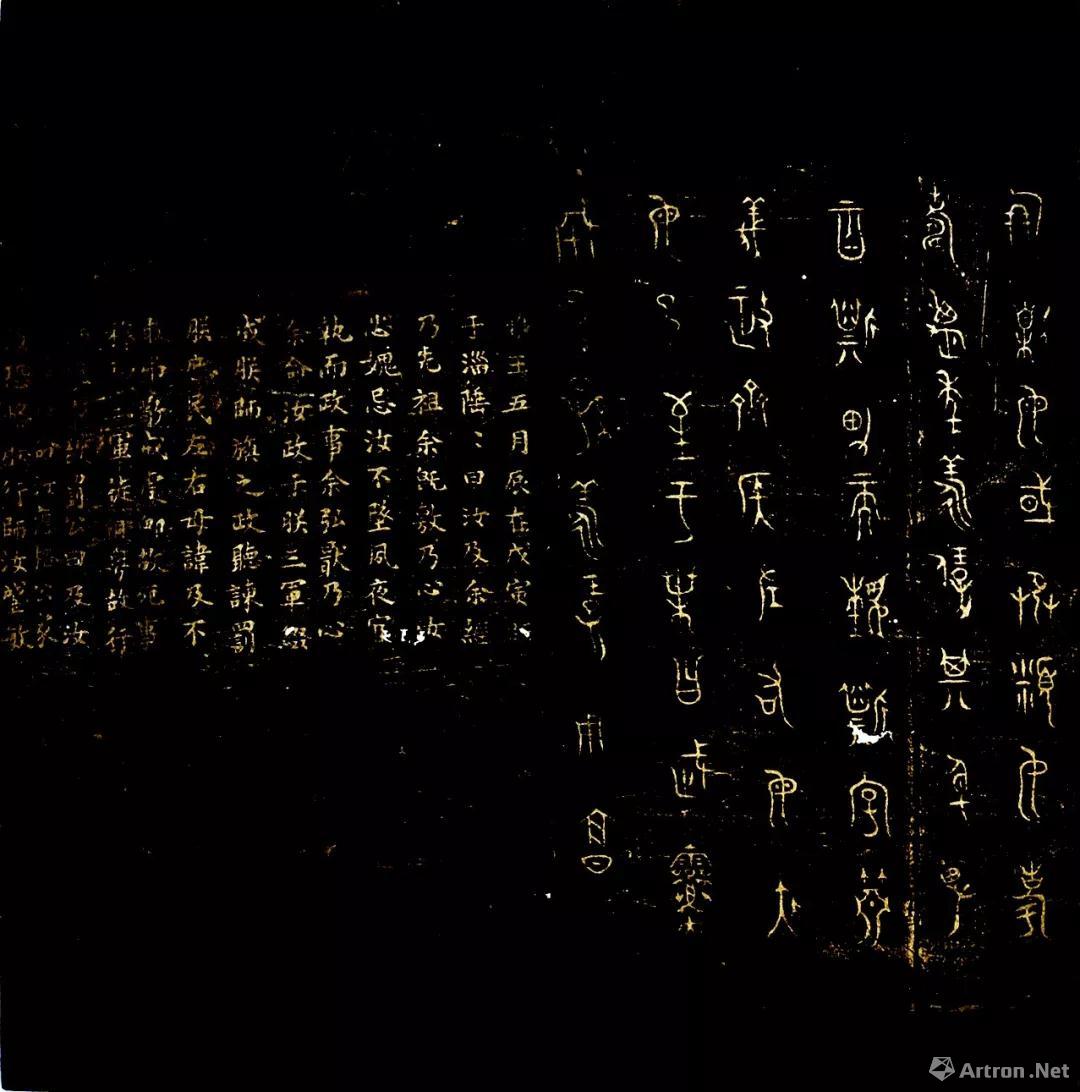

過去由中研院史語所,、上海圖書館之殘本而知該石本“敬”字缺筆避宋諱,,現(xiàn)據(jù)黃跋本更知“弘”、“殷”等字亦避諱,,足為宋刻之證據(jù),,故江州石本確為二十卷無疑。

卷八“敬”字避諱

卷十六“殷”字避諱

值得關(guān)注的是,,黃丕烈跋稱“明時(shí)兩刻,、近時(shí)重刊皆未溯源石刻”,即石本與明清刻本分屬兩個(gè)不同的版本系統(tǒng),。這是他??泵魅f歷萬岳山人刻本(俗稱“朱印本”)、崇禎朱謀垔刻本及清代阮元刻本之后得出的結(jié)論,,除文字異同者外,,明清刻本未刊刻石本之題記乃區(qū)分不同版本系統(tǒng)的重要標(biāo)志。然而,,即便朱謀垔所據(jù)之底本果真是薛氏手書本,,從版本學(xué)角度而言,它只是該書形成過程中的一部重要的,、具有??眱r(jià)值的稿本,但并不是該書的最終定本,,不能簡(jiǎn)單認(rèn)為薛氏手書本優(yōu)于石本;更不能在手書本失傳的情況下,,像有的學(xué)者那樣盲目認(rèn)為朱謀垔本及清光緒劉氏玉海堂本(據(jù)嘉慶間孫氏平津館摹寫薛氏手書本影刻)最為接近薛氏手書本而勝過石本。這是因?yàn)?,由于這部黃跋宋刻宋拓本的出現(xiàn),,使我們了解到比宋曾宏父《石刻鋪敘》僅言“郡守林師說為鐫置公庫(kù)”更多,、更重要的信息,那就是當(dāng)年鐫刻之時(shí)薛尚功本人在場(chǎng),,是當(dāng)事人!他既然持學(xué)自重而付諸刻石,,難道會(huì)容忍因鐫刻產(chǎn)生訛謬而使原本面貌失真嗎?相反,他面臨付石之時(shí)對(duì)原稿作最后的校改卻是完全有可能發(fā)生的事情,。因此可以作出判斷,,只有石本才是該書最終的定本,最為可靠,。

反觀薛氏手書本系統(tǒng),,歷經(jīng)輾轉(zhuǎn)傳抄翻刻,訛誤叢生,,原本面目混淆不清,。朱、劉兩本已如此,,其他本子面貌若何則不言而喻也,。

由此可見,欲還薛書舊觀,,端賴宋刻石本,。而在此之前,中研院史語所藏本僅殘存第十三,、十四兩卷共十九葉;上海圖書館藏本(曾經(jīng)葉志詵,、吳大征、吳湖帆等遞藏)殘存二十八葉,,計(jì)第十四卷十五葉,、第十七卷一葉、第十八卷九葉,、第二十卷三葉,,雖吉光片羽猶可珍視,畢竟不敷全書??敝?。如今黃跋本之出現(xiàn),存卷過全書之半,,尤其卷二十之題記完好無損,加之他處殘葉,,除前六卷之外,,薛書面貌約略可見矣。

此本在黃丕烈之后入汪士鐘藝蕓書舍,,再后為《南村帖考》作者程文榮所得,,曾經(jīng)朱善旗,、葉志詵借觀。其各卷之卷第用墨涂抹,,當(dāng)系明人所為,,與上圖所藏宋刻《金石錄》十卷殘本經(jīng)剜改而冒充足本之意相類似。此本雖經(jīng)涂抹,,恰可證明該石刻拓本在明代已極為難得,,對(duì)識(shí)者如黃丕烈而言,不害其為稀世之寶也,。

卷七首

卷十三首

還要指出,,薛尚功此書所收錄的器物出土于宋代或以前,經(jīng)千百年之斗轉(zhuǎn)星移,,大都泯滅不存;而其所據(jù)之書也多亡佚(詳見徐中舒《宋拓石本歷代鐘鼎彝器款識(shí)法帖殘本再跋》,,民國(guó)廿一年中研院史語所影印本),即使如《考古圖》《博古圖》等尚存于世,,也因宋本失傳,,明清翻刻之本難存原貌。因此,,這部黃跋宋刻宋拓本的文物與文獻(xiàn)價(jià)值之高,,怎么評(píng)價(jià)也不為過。想當(dāng)年徐中舒,、容庚,、吳湖帆諸前輩經(jīng)眼或收藏石本殘葉已嘆為珍貴無比,倘若今天他們?cè)诰旁芦@知黃跋十二卷本尚安然存世,,其激動(dòng)之情又當(dāng)如何耶!

戊戌中秋前五日

陳先行于上海圖書館

(宋)薛尚功編 黃丕烈舊藏

歷代鐘鼎彝器款識(shí)法帖

宋拓石刻本

1箱6冊(cè) 紙本

29. 7×14.5 cm

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:刻本 拓本 嘉德秋拍 銘心絕品 珍同球璧

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國(guó)官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國(guó)官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職

伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職 中國(guó)南極中山站迎來建站30周年

中國(guó)南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅