首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

刻在石頭上的漢代生活——濟(jì)寧市博物館館藏漢畫像石

二、 亢父故城出土漢畫像石

1973年5月10日,在山東濟(jì)寧市喻屯公社發(fā)現(xiàn)13塊漢畫像石,。據(jù)當(dāng)?shù)厝罕姺从?,這組漢畫像石似同出于一墓。此墓坐落在濟(jì)寧市城南約25公里處的“亢父故城”附近的墓群中。因早年被盜,墓口暴露在距離地面1米處,群眾俗稱為八角琉璃井,。1968年社員為建排灌站,挖出墓石,,其中帶畫像的刻石13塊,,為東漢時期的作品,。

畫像石是減地淺浮雕,物象輪廓外剔地,,物象呈凸起的弧面,,在物象內(nèi)因部位不同刻出起伏,凈底磨光,,細(xì)部用陰線刻,。在結(jié)構(gòu)布局上,多分上下兩層,,疏密得當(dāng),,均衡勻稱,有的還綴以小物象補白,。畫面內(nèi)容很豐富,,有車馬出行、樂舞百戲,、孔子見老子,、瑞獸、胡漢戰(zhàn)爭,、羊,、鹿拉車等。畫像多平視,、側(cè)視,、斜側(cè)橫列,動感較強,。下面就代表性的畫像石做一簡單介紹:

1

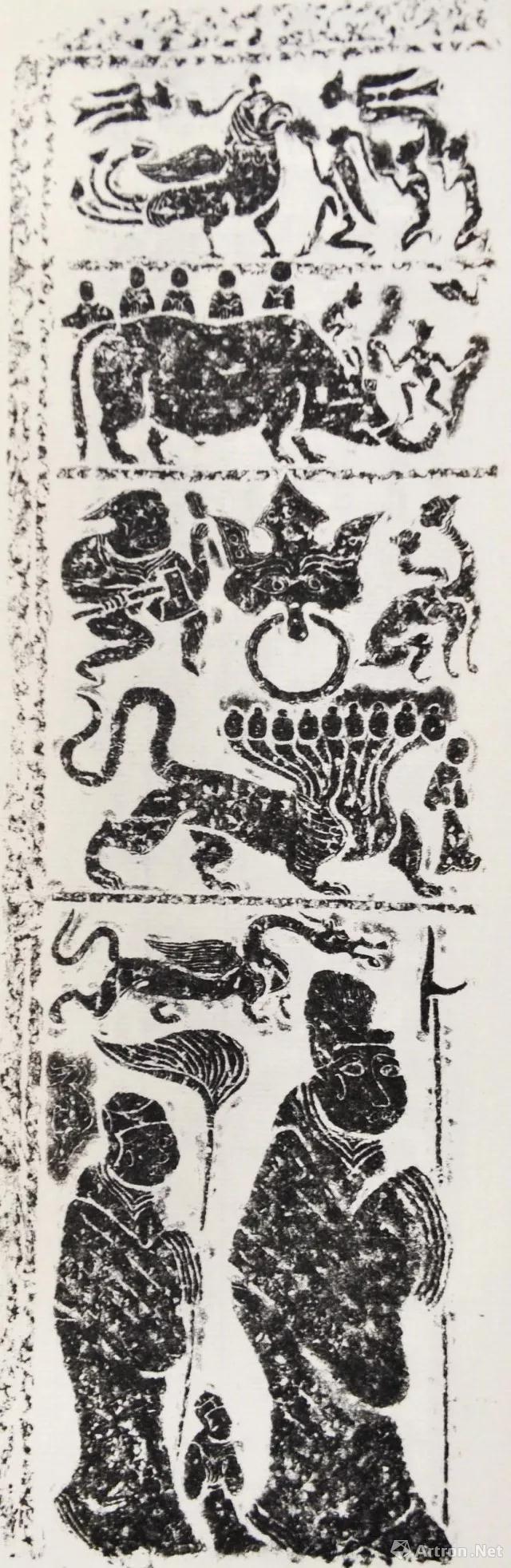

九頭獸,、戲象圖

畫像石呈門扇狀,高157厘米,,寬52厘米,厚12厘米,,屬墓門石,,正背兩面刻畫。

正面,,分四層,。

第一層:大鳥,雙足站立,,口含二珠,,吐出三珠。有三人,,其中一人稍大,,長發(fā),,肩披羽衣,單腿下跪,,仰面向鳥,,雙手捧接三珠。大鳥兩側(cè)有兩只人首鳥相對飛行,。

第二層:一公象四足直立,,象背坐六人,每人手持一物,。象鼻上立一人,,左手用鉤勾住象鼻孔,右手揮鉤作舞,,此人應(yīng)為馴象師,。右上角一只鳥正在下落。

第三層:上部中央刻鋪首銜環(huán),。左邊一人手持鑿形器,,操大板斧。右邊刻雙人頭獸,。下部刻九人頭大獸,,其右一人拱手持立。

第四層:上部為一條帶翅飛龍,。下部一人戴冠,,雙手持長戟;一人稍矮,雙手持帚,,二者之間有一小人侍立,。持帚者背后倒垂一人。

2

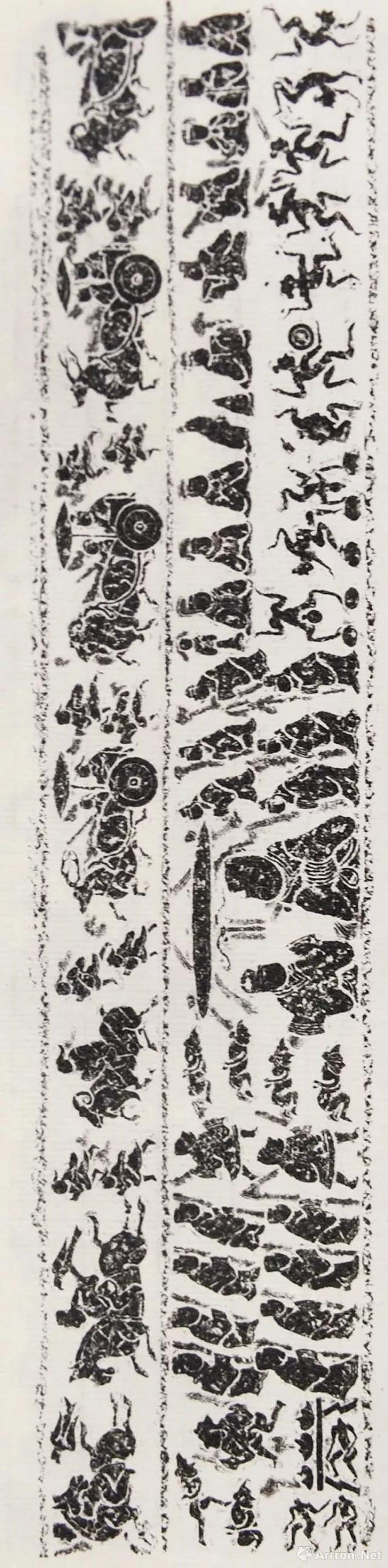

車牛庖廚圖

畫像石高59厘米,,殘長90厘米,,厚26厘米,屬墓門石,,一面刻畫,,分上下兩層。

上層:一牛拉一車,,車上端坐三人,。隨車步行者三人,第一人右手前伸,,左手持刀,,回首;第二人持斧;第三人持鉤。

下層:左邊一人持杯端坐,,兩人站立;中間一樹,,上有六鳥,,一打水吊桿,樹下一人剝獸,,一人張弓,,上方一鳥墜落;右邊一豬倒懸,一人持槌捕羊,,一人持槌捉牛,。

3

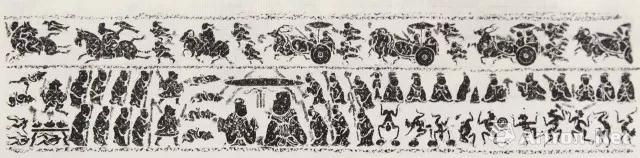

胡漢戰(zhàn)爭、凱旋百戲圖

橫屏查看大圖↓

畫像石高59厘米,,長240厘米,,厚26厘米,一面刻畫,,分上下兩層,。

上層:車馬出行狩獵圖。

左起,,兩個帶鷹騎馬者,,兩吏徒步隨后;一騎羊者后隨兩吏;兩鹿車、兩羊車間隔成行,,每輛車一駕馭者,、一乘者、兩隨從小吏(最后一輛羊車因為石頭殘缺僅見一駕馭者),。

下層:可分三部分,。中間一華蓋傘下,兩人座談,。左邊左起第一組一武士持鉤,、劍,二人臥地倒剪雙手,,下有三無頭尸,,一案上有三顆人頭,三人頭皆戴尖頂帽,,面部深眼窩,,高鼻子,應(yīng)是胡人俘虜;第二組八人,,四人一行,人手一兵器;第三組兩持兵器武士;前跪伏倒剪雙手的四人,,倒剪雙手的四人與前三人頭的面相及所戴的帽子相同,,應(yīng)該也是被俘的胡人。右邊第一段六人,,三人一行,,均躬身持兵器,。第二組為雜技歌舞場面,又分上下兩層,。上層為演奏者十一人,,一人站立,十人端坐奏樂,,樂器有管,、簫、笛,、排簫,、撥鼓,等等,。下層表演者十人,。左起第一人雙手扶圓鼓狀器物做蛙式倒立;第二人足踏雙鼓起舞;第三人雙手支鼓倒立;第四人作舞;第五人左腿,右手高舉,,左臂滾一車輪;第六人手足并用玩五球;第七人也似在舞蹈;第八人表演出手飛劍;第九,、第十人皆空手倒立。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:畫像 漢代 二人 濟(jì)寧市 刻畫

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅