首頁>收藏·鑒寶>知識講堂>文玩雜項文玩雜項

漢代畫像石中的馬

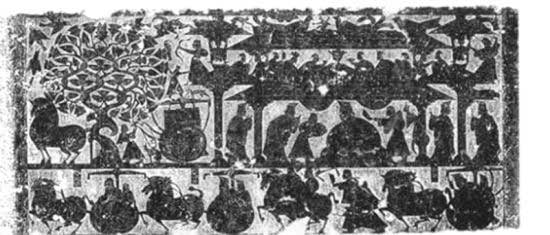

圖一山東嘉祥武氏祠出行圖

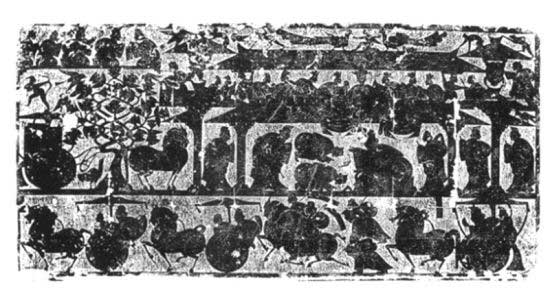

圖一山東嘉祥武氏祠出行圖 圖二山東嘉祥武氏祠朱門車馬圖

圖二山東嘉祥武氏祠朱門車馬圖 圖三洛陽漢墓畫像石

圖三洛陽漢墓畫像石林曉平 王莉娜

漢朝是我國歷史上一個偉大的朝代,,其經(jīng)濟,、文化,、藝術(shù)都比較發(fā)達,。漢代的圖畫是漢代藝術(shù)中一個重要的組成部分,它常常繪制在絲綢,、陶器,、漆器、墓壁等材質(zhì)上,,也有雕刻在石塊上的。這種雕刻有畫像的石頭,,就是考古學(xué)中所說的畫像石(磚),。

畫像石和畫像磚的藝術(shù)是線條的藝術(shù),能在堅硬質(zhì)地上自如地表現(xiàn)出變化多端的線條性格,,體現(xiàn)了獨特的藝術(shù)美感,。漢代畫像石(磚)的內(nèi)容包羅萬象,幾乎涉及漢代社會的各個領(lǐng)域,,每幅漢畫都是彌足珍貴的藝術(shù)品,,從其反映的大量社會內(nèi)容來看,就像是記錄漢代社會的歷史畫卷,。

漢代畫像石(磚)作為墓葬明器,,自然是當時社會生活的縮影,所以在漢畫像中出現(xiàn)了較多的車馬出行圖和狩獵圖,。馬在漢代是非常重要的交通工具之一,,廣泛應(yīng)用于戰(zhàn)爭和運輸。但是在西漢初期,,只有宰相能坐牛車,,皇帝當然坐四匹馬的馬車,想找到四匹顏色相同的馬很困難,。漢代繼承秦制,,社會生產(chǎn)力進一步發(fā)展,,至漢武帝時期,國力強盛,,僅在長安就養(yǎng)有40多萬馬匹,,大街小巷處處都能見到馬。馬成為一種身份和財富的象征,,貴族階層中養(yǎng)馬,、愛馬的風氣尤盛。這種風潮體現(xiàn)在現(xiàn)世生活中,,多為出行和田獵,。同時,漢代人追求長生不死,,他們認為生命的終結(jié)不代表靈魂的消失,,而是有一個獨立于人世外的幽冥世界或是極樂世界?;诖朔N想象,,漢代墓葬中出現(xiàn)了升天成仙的畫像,而畫像中的馬一般被認為是接引靈魂升天的工具,,下面我們就認識和了解一下漢代畫像石中的馬,。

漢代畫像石出行圖中的馬

馬車作為權(quán)貴富豪的代步工具,不是一般人能養(yǎng)得起的,,也不是什么人都能乘坐的,。傳說在奚仲做夏車正的時候,就對車定了等級,,即所謂“尊卑上下,,各有等級”,不過詳細情節(jié)已不得而知,?!逗鬂h書•輿服志》中記載的漢代車的等級制度,是我們能見到的較早的文獻中對車的等級的規(guī)定,。自天子以下至太皇太后,、皇太后、長公主,、大貴人,、公主、王妃,、封君,、皇太子、皇子,、皇孫,、公,、列侯、中二千石,、二千石,、千石、六百石,、三百石,、二百石以下各有等差,規(guī)定甚是詳細,。比如,,二千石以下的官吏,僅能用一馬拉車,,二千石以上至萬石丞相,,王公貴族,可用二至四馬,,天子用六馬,。在漢代,車是一種出行儀仗,,是身份的象征,,只有官員才能乘坐馬車,因此,,規(guī)定“賈人不得乘馬車”,。

車馬出行圖屬于社會生活類,它是漢畫像石中最常見的圖像之一,。出行行列中有軺車、輜車,、駢車,、安車、斧車等各種形式的車輛,。駕車的馬從一匹到四匹不等,,辟車伍佰,前迎后送,,浩浩蕩蕩,,十分氣派,展示了封建貴族的排場和威儀,。車騎出行場面的大小,,既反映了高低等級的差別,也反映了人們對死后的追求,。出行圖中的馬是這些畫像石的主角之一,。例如:山東嘉祥武氏祠前石室后壁橫梁上刻畫的長幅出行圖,,畫面高51厘米,畫面描繪了漢代官員出行的場景,,不僅有小吏恭送,,而且有騎從隨行。圖中刻畫的馬體態(tài)矯健,,或昂首嘶鳴,,或奮力疾馳,栩栩如生,,使得整幅畫面充滿動感,,表現(xiàn)出很高的藝術(shù)水平。

另一件嘉祥武氏祠中出土的畫像石朱門車馬的圖案,,對社會上層人物的家居樓閣及出行進行生動傳神的刻畫,,圖中場面宏大,熱鬧非凡,。此類圖中的馬大多健碩,,意氣風發(fā),反映出當時社會生活情境,,是墓主人生前身份地位的象征,。

模印或者刻畫圖像在泥坯上,然后燒制成磚,,在戰(zhàn)國時期就已經(jīng)有了,,到了東漢時期達到鼎盛,早期是宮殿裝飾的材料,,到了西漢末期裝飾墓室居多,。與畫像石一樣,墓室的裝飾反應(yīng)了墓主人或當時流行的生活狀態(tài),,車馬是當時最高檔的交通工具,,當然是地位的顯現(xiàn),因而馬的出現(xiàn)頻率很高,,其中不乏精彩佳作,。畫像磚的馬造型和畫像石很相似。和畫像石不同的是,,畫像磚經(jīng)??梢员憩F(xiàn)出浮雕的效果,且畫像石須單個加工,,畫像磚則可以用模具批量生產(chǎn),,達到商品化的效果,也使得藝術(shù)的流傳范圍更廣,范式的影響也更深,。

漢代畫像石和畫像磚中的馬動態(tài)呈現(xiàn),,頭瘦削,身肥壯,,遒勁有力,,四肢瘦勁而靈巧,動態(tài)靈活,,奔跑的馬用前撐后揚式,。這些馬就是漢代畫像磚中馬造型的典型,我們可以看出這里的人馬關(guān)系和諧,,比例恰當,,完全不似許多雕塑。尤其頭頸部的刻畫相當?shù)轿?,頸部微微前傾,,把馬匹奔跑姿態(tài)刻畫得相當傳神。

漢畫像石中的車馬出行圖還與厚葬風氣有關(guān),,死亡的官吏希望自己到地下世界繼續(xù)風光,。而那些生前享受寶馬豪車待遇的富戶,望死后夢想成真,,是其家人在墓室中特意為他布置車馬出行圖像,。還有一些車馬畫像,由于受仙道思想影響,,借助車馬出行來表達強烈的游仙升天意愿,。漢代畫像石出行圖和迎送圖,使人們對漢代車輿制度有更為直觀的了解,,既是對史料的印證又是對史料的補充,。

漢代畫像石中的天馬

畫像磚作為特俗的藝術(shù)品,依托的是漢代的喪葬觀念,。漢代時,,人們將馬作為騎行工具,使馬帶有了神性,。漢武帝時得大宛馬,作《良馬歌》,,將良馬視為上天賜予的寶物,,是國力強盛的象征。漢代畫像石中體現(xiàn)的天馬就是對現(xiàn)實中寶馬良駒的藝術(shù)加工,。

洛陽西漢晚期一座夫妻合葬墓石門上有畫像石,,上部分刻幔帳,幔帳下懸掛玉璧,下部分有一吏一馬一樹以及狗,、仙鶴,,這些都反映了西漢時期盛行的升仙思想。這幅一吏一馬圖在造型上更加流暢簡約,,前邊的小吏手執(zhí)長干,,身穿長袍,神態(tài)淡然,。那棵大數(shù)簡約到只有一個三角形表示樹冠,,一豎線表示樹干。樹下系有一馬,,其四肢細勁,,前有一蹄抬起,后腿彎弓,,張口曲頸,,肌肉勻稱,動勢盎然而出,,馬匹仿佛忘記被韁繩束縛,,準備馳騁前的瞬間被很好地表現(xiàn)出來。

這幅畫面上的所有表現(xiàn)對象都用均勻的點做裝飾,,形成整體一致的畫面效果,,這幅一吏一馬圖在小吏的造型上較為生動,馬的細節(jié)表現(xiàn)上也較為流暢,,鬃毛用細短線整齊排列,。鑒于整個畫面的升仙主題,這里的馬很可能是升仙的工具,,前面的“小吏”很有可能是引路的“仙人”,。

漢代畫像石中象征力的馬

山東畫像就有扶桑樹對馬的形象,總體對稱的畫面有一些小細節(jié)如樹干兩邊,、樹冠形狀并不十分對稱,。馬匹相向而立,動態(tài)一致,,但細節(jié)表現(xiàn)不是完全對稱,,這些都為活躍畫面起到了積極作用。

山東嘉祥武氏祠畫像石的扶桑樹下有一匹體態(tài)健碩的馬,、人和車,,樹上有金烏。樹呈盤旋狀,,枝椏茂密,,樹下的馬大方簡潔,,這種以繁鎖托簡單面的表現(xiàn)手法使得整幅圖裝飾感較強。有學(xué)者認為馬和生命樹是人們強烈的生命意識的集中體現(xiàn),。有學(xué)者認為生命樹是西亞文化的特征,,隨著他們的遷徙和文化傳播,將雙馬神的圖騰崇拜帶到了亞洲大陸,。這種傳播影響了我國古代馬的造型,,體現(xiàn)出古代人對此種實行的認可和贊同。

漢代工匠在具體制作描繪畫像石的馬時,,經(jīng)常追求馬的規(guī)范化,,比如馬頭小、細腿,、大蹄,,精神飽滿,體態(tài)健壯,,充滿著力量的美感,。畫像磚對馬的縱深面均有描繪,如山東武氏祠的正面馬,,南陽畫像磚背面馬等從不同角度刻畫了馬,;對馬的動態(tài)描繪有飛奔、騰躍或昂首嘶鳴,,豐富多彩地展現(xiàn)出馬的精神狀態(tài),。

從漢代畫像石中的馬這一藝術(shù)形式,可看出漢代社會對馬的喜好,,先是出現(xiàn)一種樣式,,但隨之能風靡全國,同時又能恪守著一種規(guī)范,,這就體現(xiàn)出漢代大一統(tǒng)社會的歷史背景,。漢代畫像石的馬,是漢代社會剛健有力,、自強不息精神的寫照,。漢代精神是我們民族初步形成時期所特有的積極進取蓬勃向上的樂觀精神,它崇尚陽剛,,大氣磅礴,,具有“席卷天下,保舉宇內(nèi)”的氣魄,,至今能發(fā)揮著重要的激勵作用,。

編輯:付裕

關(guān)鍵詞:畫像 漢代

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅