首頁>書畫·現(xiàn)場>書畫現(xiàn)場頭條書畫現(xiàn)場頭條

齊白石畫的葫蘆怎么就能傳世

本文選自《齊白石研究》第4輯

齊白石(1864—1957)是一個多藝兼擅的藝術(shù)家,,蔬果是其尤為擅長的科目,而葫蘆又是蔬果中最為常見的題材。齊白石一生創(chuàng)作了數(shù)以百計(jì)的葫蘆題材繪畫。在其藝術(shù)生涯中,葫蘆雖然只是微不足道的繪畫小科目,,但就其藝術(shù)內(nèi)涵和藝術(shù)特色而言,在其繪畫中自有其不一樣的趣味。本文小中見大,,梳理齊白石傳世的葫蘆繪畫題材作品近百件,就葫蘆題材繪畫演進(jìn)的歷史,、齊白石葫蘆畫的特色及在其藝術(shù)生涯中的地位等多方面展開論述,,從不同角度了解齊白石的藝術(shù)成就。

一、 葫蘆題材繪畫的演進(jìn)

葫蘆題材之繪畫,,最早可追溯到宋元時期,。此時,葫蘆多附屬于人物畫中,。舉凡道釋,、高士或行樂圖,多有葫蘆作為配飾者,。此時葫蘆之功能,,多為容器或法器,且均為畫面之配角,,不足以登上大雅之堂,,如馬遠(yuǎn)《曉雪山行》(臺北“故宮博物院”藏)中便有馱著行裝的毛驢背上拴著葫蘆,李嵩的《市擔(dān)嬰戲》(臺北“故宮博物院”藏)中作為玩具的葫蘆等等,。在李公麟的人物畫中也不時可見作為配飾的葫蘆,。據(jù)此可看出作為邊緣畫科的早期葫蘆畫的嬗變歷程。

明代畫家中,,以葫蘆入畫者,,大多為人物畫家,亦有少數(shù)山水畫家,。就筆者閱歷所及,,大致有戴進(jìn)、張,、黃濟(jì),、劉俊、萬邦治諸家,。除此之外,,亦不乏一些佚名畫家。

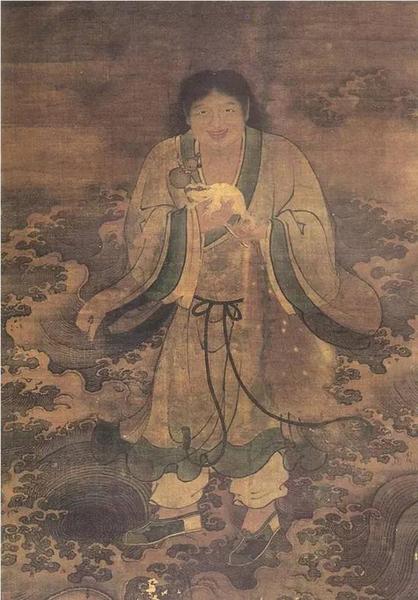

戴進(jìn)和劉俊所繪均以“劉海戲蟾”為主題,。戴進(jìn)(1388—1462)所繪為《二仙圖》(廣東省博物館),,以劉海與鐵拐李入畫。劉海衣衫襤褸,,手舉大蟾,,腰間懸掛兩只葫蘆,赤腳與鐵拐李行走于山間,。劉俊所繪為《劉海戲蟾圖》(圖1),,劉海手捧金蟾,右肩懸掛一葫蘆,,行走于波濤洶涌之水面,。前者所繪之劉海具野逸之氣,后者則具富貴之氣。無論野逸,、富貴,,劉海均憨態(tài)可掬,開懷于天地間,,表現(xiàn)出豁達(dá),、超然之態(tài)。

戴進(jìn)為“浙派”領(lǐng)軍人物,,以山水見長,,兼擅人物,“神像人物雜畫無不佳”1,,畫風(fēng)粗獷,,頗具野趣;劉俊曾于成化,、弘治間供奉內(nèi)廷,,官錦衣都指揮,“山水人物俱能品”2,。畫風(fēng)工整細(xì)膩,,受南宋院畫影響尤甚,具皇家氣象,。戴進(jìn)之作并無款識,,只鈐三印:一為朱文長方印“東吳”,,一為朱文方印“靜?”,,一為白文方印“賞音寫趣”;劉俊則只署窮款“劉俊”,。二者均為職業(yè)畫家,,代表明代早、中期“浙派”和院畫風(fēng)格,。兩人所繪葫蘆均為大丫腰葫蘆,,美觀實(shí)用。劉海戲金蟾的故事在民間可謂家喻戶曉,,而劉海在八仙中被尊為能給人帶來錢財,、子嗣的吉祥神。所以,,在其出場時總是葫蘆伴身,寓意著驅(qū)邪納福,。葫蘆是劉海的標(biāo)準(zhǔn)配飾,,既是法器,也是容器,但更多還是一種吉祥的象征,。所以,,在其畫像中總是不離不棄,成為僅次于金蟾之外的法物,。

同樣的葫蘆配飾也出現(xiàn)在明代畫家黃俊和張的人物畫中,。黃濟(jì)的《礪劍圖軸》(北京故宮博物院藏)中所繪葫蘆是朱葫蘆,朱砂有驅(qū)邪之意,,畫中有一縷青煙飄入葫蘆中,,很明顯,這里的葫蘆是一種法器,,有降妖伏魔之功能,。黃濟(jì)是明代早中期的宮廷畫家,官直仁智殿錦衣鎮(zhèn)撫,,該圖款識為:“仁智殿錦衣鎮(zhèn)撫三山黃濟(jì)寫”,,鈐“克美”和“日近清光”二印,;張翀的《散仙圖》(廣東省博物館藏)所繪葫蘆亦懸掛于腰間,,從作者的題詩可看出畫中主人之神仙身份:“早披內(nèi)景愛玄虛,遂向仙官配羽衣,。謁帝中宵升紫府,,課經(jīng)清晝掩松扉。洞邊舊說青牛度,,鼎內(nèi)今看紫雪飛,。花甲初周還更轉(zhuǎn),,長生應(yīng)是得真機(jī),。”葫蘆也是仙人的法物,,上面有數(shù)斑點(diǎn),,顯示其已具有一定的年代?!秷D繪寶鑒續(xù)纂》稱其人物“著色古雅,,得人物之正傳,而又不俗,,時人故爭重之”,,從此圖之賦色及格調(diào)可看出此評是很有道理的。

而在畫院畫家萬邦治的《醉飲圖卷》(廣東省博物館藏)中所描繪的葫蘆則與高士們的其他行裝如古琴,、酒甕,、畫卷,、圍棋、書籍等一樣胡亂放置于地上,,高士們則醉態(tài)百出,,唯有書童提著酒壺周旋于人群中。這里的葫蘆或?yàn)榫破?,與上述之法器一樣,,都是畫中主人不可或缺之重要配件。

在明代一些佚名畫家的作品中也偶爾可見葫蘆畫作,,《漁樵雪歸圖》和《村女采蘭圖》(均藏于北京故宮博物院)可算一例,。前者描繪漁夫和樵人冒雪行于山間小橋上,漁夫肩扛漁具,,樵人背托樹枝,,而樹枝旁則掛著一葫蘆;后者描繪一村姑山中采蘭,,而腰間懸掛兩只葫蘆,。兩畫所繪之葫蘆均為容器功能。從畫風(fēng)看,,前者用筆粗率,,山石、樹干似有“浙派”之風(fēng),,當(dāng)為明代早中期作品,;后者兼工帶寫,似為職業(yè)畫家所為,。

當(dāng)然,,明代以葫蘆為題材的畫作還有很多,此不一一贅述,。值得注意的是,,在明代早中期出現(xiàn)的葫蘆畫中,畫家多供奉內(nèi)廷或多為職業(yè)畫家,。他們所繪之葫蘆均為寫實(shí),。而在當(dāng)時的文人畫家中,幾乎找不到葫蘆的影子,。這就說明,,葫蘆題材的繪畫,因其特有的吉祥寓意,、驅(qū)邪和實(shí)用功能,,更多地被普通民眾和專業(yè)畫家所接受,而專門反映畫家筆情墨趣和文人情思的文人畫,,似乎對葫蘆題材并無興趣,。很顯然,,這與清代以來的文人畫壇,,應(yīng)該說是迥然有別的,。

圖2 花卉碩果圖 清 金農(nóng) 冊頁 紙本設(shè)色 24.6×30.9cm 1761年 中國國家博物館

清代以降,葫蘆隸屬于花鳥畫中蔬果一科,,如金農(nóng)《花卉碩果圖》冊(圖2)中便出現(xiàn)葫蘆,,與其他蔬果、花卉,,如枇杷,、茄子、西瓜,、蘿卜,、水仙、柿子,、石榴等一樣成為畫面的主角,。但同時也有不少畫家仍然將葫蘆作為配飾,如黃慎所繪的《三酸圖》,、《李鐵拐拈花圖》(天津美術(shù)學(xué)院藏),、李育的《李仙幻象圖》扇面(中國國家博物館藏)、居廉的《壽星圖》等均是如此,。

晚清民國以降,,以吳昌碩、齊白石為代表的畫家將葫蘆題材的繪畫發(fā)揮到極致,。他們不僅將葫蘆作為繪畫本體來描繪,,更賦予葫蘆多重文化內(nèi)涵,這就使得一個極為小眾的繪畫科目升堂入室,,引起美術(shù)史學(xué)者的垂注,。

20世紀(jì)以來,曾經(jīng)畫過葫蘆的畫家尚有陸恢,、趙叔孺,、陳師曾、王震,、陳樹人,、俞劍華、李苦禪,、唐云,、沈子丞、朱屺瞻,、劉海粟,、宋省予,、陳大羽、錢君陶,、許麟廬,、黃幻吾、王個簃,、李道熙,、程十發(fā)、趙少昂,、丁衍庸,、喬木、黎雄才,、啟功,、蘇葆楨、方召麐,、李魁正,、楊善深、謝之光,、婁師白,、梁崎、方濟(jì)眾,、崔子范,、馮其庸、饒宗頤……,。但是,,單就葫蘆在其畫家藝術(shù)生涯中的比重及其傳世作品的數(shù)量而論,則齊白石之外,,尚無出其右者,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:齊白石畫的葫蘆 齊白石的葫蘆 齊白石畫葫蘆

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅