首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

我們?yōu)槭裁匆串敶囆g

我們?yōu)槭裁匆串敶囆g,?我為供職的雜志寫了好幾年當代藝術,,好像還沒有正經思考過這么形而上的問題,。

我試圖把難題轉嫁給當代藝術的制造者——當代藝術家,,比如張曉剛老師,。張老師正在工作室里埋頭準備他最近剛剛在北京佩斯畫廊開幕的新作個展,無心于糾纏問題和主義,。他簡單而迅速地回復說:當代人必須要看“當代藝術”,。

是啊,為什么不呢,?答案就這么簡單,。我被藝術家這種完全下意識的“不負責任”的回答說服了。不過這讓我想起了幾個月前的一次采訪,,張曉剛講述的一段經歷,,當時他是為了回答我,為什么他會像現(xiàn)在這樣畫畫,,為什么會有《大家庭》,。

藝術家張曉剛

藝術家張曉剛

試圖恰到好處地表達生活

張曉剛1992年得到一個機會到德國呆了三個月。那個年代出國不易,,于是就像所有第一次出國的中國藝術家一樣,他虔誠地撲進博物館,,日日去拜謁那些只在藝術史中讀過的大師名作,。當時歐洲還沒有申根,為了看梵高,、倫勃朗,、維米爾、德拉克洛瓦,,他從德國非法過境到了荷蘭和法國,,跑了十幾個城市,看了幾十個美術館和畫廊,。在卡塞爾他混跡了將近一個月,,因為1992年正好是五年一度的卡塞爾文獻展,西方世界正在發(fā)生的最當代的最牛的藝術都集合去了那里——從錄像大師比爾,?!ぞS奧拉到大畫家圖伊曼斯的作品,他都見識到了,。

在經歷了這一切之后,,張曉剛說,他悲傷地覺得自己幾乎要成為一個完全不懂藝術的人了,。他不知道自己是誰,,也不確定是不是還要繼續(xù)從事藝術:自己崇拜的西方藝術已經將所有能夠想到的概念都表達得如此好,還需要一個中國人來獻身它嗎,?他記得在阿姆斯特丹,,坐在梵高博物館臺階上的那一刻,,深感絕望和無助。

然而那三個月經歷的狂喜和茫然,,終究還是幫他在思考后得到自己的結論,,并折轉了藝術方向:“……過去,我們總認為藝術就是我們從書本中學習藝術的一個結果,,我們忘了將我們的歷史和生活的環(huán)境加入其中,。特別是當我回顧我所鐘愛的大師作品時,我才發(fā)現(xiàn)他們實際上只是在試圖恰到好處地表達他們感受到的生活,。所以,,突然之間,這一結論點醒了我,,似乎讓我悟到了屬于我的那條路在哪里,。”回國后,,他畫出了《大家庭》,。

張曉剛作品《大家庭》系列

張曉剛作品《大家庭》系列

張曉剛作品《大家庭》系列

張曉剛作品《大家庭》系列

重敘這個采訪故事,是因為我突然覺得,,它其實也回答了“為什么要看當代藝術”這個問題,。也許它和“為什么要做當代藝術”有著同一個答案——不過是因為我們需要恰到好處地表達我們的正在發(fā)生、我們感受到的生活和處境,。

是的,,我們都熱愛博物館和美術館,也從里面那些已經被時間和藝術史反復淘洗過的偉大作品中,,得到最正當?shù)膬r值確認,,接受最美好的藝術熏陶和知識傳遞。但這些對于很多人來說還不足夠,,他們還需要另一種藝術,,那種帶來切膚之感的觀看:可能泥沙俱下,面目混雜,,令人狂喜也令人失望,;而就在不確認的懷疑、失望和觸動中,,在藝術史和現(xiàn)實之間,,尋找我們這個時代的恰到好處。

中國當代藝術“后感性一代”的代表劉韡,,對材料的選擇就有嚴格的屬于這個時代的美學邊界:這個材料必須是日常生活中唾手可得的,,必須是廉價的,完全不能用昂貴的材料,,而且必須是傳統(tǒng)意義上“不美”的,。比如他使用軍用帆布和廢棄書籍等材料來指涉異化的城市概念,,而對應藝術家自身處境的是,他的工作室正被拆遷,,被瓦礫包圍的門上寫著大大的“拆”字,。對劉韡來說,有創(chuàng)造力的表現(xiàn),,并不是創(chuàng)造出新的東西和使用新的媒介,,而是有能力帶給材料一種切身的當代性。

出身于1986年的更年輕的陳天灼,,卻認為最令人恐懼的是日常,,因為在他看來,日常會帶來朝向死亡的無形焦慮,。他的設問是,,藝術創(chuàng)作如果可以制造一種時間和空間,在其中人們忘卻了日常,,超脫了日常和死亡,,真正“High”起來,這就是做藝術家比別的職業(yè)更幸運的地方,。

當當代藝術更多成為身體,、思想在空間中的“運動”和“相遇”,從前如神殿一般的美術館也并非不為觀眾而改變,。英國泰特美術館前館長克里斯·德爾康在接受我采訪時就說過,現(xiàn)在很少有人還會像從前那樣去完完全全地膜拜藝術品,,當代藝術的觀眾對美術館的需求更趨多向,,他們不斷提出問題,觸及文化,,也觸及宗教,、性別、民族,、環(huán)境,,并希望在這里尋找困擾自身的某些問題的答案。

每個人總會遇到一件打動自己的作品

每個藝術家都有自己的“藝術史”,,在這個意義上,,藝術家同樣是觀看者。所以我喜歡在采訪中問他們同一個問題:你被誰的作品打動過,?

美國錄像藝術大師比爾·維奧拉跟我說,,他最喜歡的藝術家之一是俄羅斯人安德烈·塔可夫斯基(AndreiTarkovsky),尤其愛他的《潛行者》和《安德烈·盧布廖夫》,,因為塔可夫斯基通過復雜且多層次的有力量的圖像,、非線性敘述以及對現(xiàn)場的持久觀察,,來描述內在和外在情境,這使得他成為我們這個時代最偉大的藝術家之一,。

導演安德烈·塔可夫斯基

導演安德烈·塔可夫斯基

安德烈·塔可夫斯基《鏡子》劇照

安德烈·塔可夫斯基《鏡子》劇照

英國當代雕塑家安東尼·葛姆雷最愛前輩賈科梅蒂,,所以他自己在創(chuàng)作中更感興趣的是找到一種途徑,去感知賈科梅蒂所說的“對現(xiàn)實的追求”,。

在大師之外,,讓我們再來看看中國年輕藝術家的“藝術史”:

梁遠葦從純粹觀念繪畫的困惑中回返到向古典傳統(tǒng)視覺作品尋求解答。她從高居翰關于元代畫家的歷史論述中,,認同了繪畫可以作為知識分子思考自己當代性的媒介,,而中國歷史上的文人畫運動通過繪畫體現(xiàn)了知識分子的前衛(wèi)性。在2016年的新作中,,她的學習對象變成了元代的畫家王蒙和古羅馬的龐貝壁畫,,她覺得王蒙的東西總是在翻滾,有一種靠線的運動獲得的神奇的生命力,,而龐貝則是用平面延展空間或拼貼空間的經典,,是具有強烈現(xiàn)場性作品的代表。

這些都是藝術家所理解的藝術,。那么,,當代藝術需要公眾理解嗎?回答這個問題前,,不妨再來講兩個當代藝術家的故事以及他們所理解的公眾,。

導演史蒂夫·麥奎因(SteveMcQueen)以《為奴十二年》獲得奧斯卡最佳影片獎,世界上最為人所知的電影獎項,。而在這之前,,他是一位當代影像藝術家,盡管非常著名,,還不到30歲就在紐約現(xiàn)代藝術博物館(MoMA)舉辦了個展,,兩年后又獲得英國最負盛名的當代藝術獎項——特納獎,他的作品也只是在美術館和藝術雙年展這樣的場合看得到,,名字僅僅在藝術圈傳播,。對于麥奎因來說,決定轉向敘事電影,,是因為他覺得當代藝術這個世界太小了,,他希望為自己想要表達的某些特定的話題去尋找它自身的觀眾。

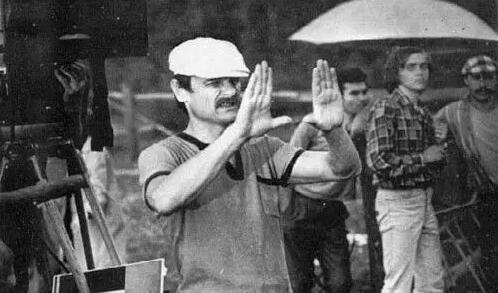

史蒂夫·麥奎因在《為奴十二年》拍攝現(xiàn)場

史蒂夫·麥奎因在《為奴十二年》拍攝現(xiàn)場

史蒂夫·麥奎因的作品《女皇與國家》,,由一個帶有縱向抽屜的大型陳列柜組成,,每個抽屜面板上是一整版陣亡士兵的頭像郵票,。

史蒂夫·麥奎因的作品《女皇與國家》,,由一個帶有縱向抽屜的大型陳列柜組成,,每個抽屜面板上是一整版陣亡士兵的頭像郵票,。

而我采訪過的另一位德國當代影像大師法羅基(在采訪之后半年,他不幸病逝),,卻正好做了與麥奎因相反的選擇,。

在50歲以前,法羅基是作家和著名電影人,,他的作品主要是在電影院和電視里放映,。而二十年之后,70歲的法羅基是德國最具關注度的當代影像藝術家之一,,他的作品《深度游戲》,、《嚴肅游戲》由世界各地的著名美術館或畫廊空間來呈現(xiàn),他參加了卡塞爾文獻展和威尼斯雙年展,,并在紐約現(xiàn)代藝術博物館(MOMA)舉辦了個展,。他也主動選擇了自己的受眾人群:他拍過一部電影《關于一場革命的錄像帶》,1993年在柏林兩家影院上映,,總共只有兩名觀眾買票入場,。但當他在2011年將影片帶到紐約MOMA時,每天都有數(shù)千人去排隊,。

法羅基和麥奎因都為自己認同的媒介選擇了受眾,,而不同的是,麥奎因在敘事電影中獲得表達空間,,而法羅基認為自己從當代藝術中獲得了表達的自由度——當代藝術和公眾,,其實是一種雙向開放的關系。

法羅基(左)及他的作品《嚴肅游戲》

法羅基(左)及他的作品《嚴肅游戲》

前些天我去藝術家向京工作室,,也聊到藝術家和公眾之間的這種關系,。她說了一個觀點非常有意思,那就是關于藝術家的“特權感”:因為藝術家是一群被天賦“賜予”了藝術語言能力的人,,藝術家難免會感到自己掌握了某種點石成金的表達的特權,而他們又經常迷惑于這種特權,。藝術家如何對待這種“特權”,,最終也許就成了好藝術和垃圾藝術的那條“馮唐的金線”。

自從貢布里希在他的《藝術的故事》里寫了這么一例金句,,“實際上沒有藝術這種東西,,只有藝術家而已”,人們就喜歡討論這樣一個問題:相信藝術,,還是相信藝術家,?其實,作為一個有幸可以脫離藝術市場語境的觀看者,,在當代藝術面前,,相信自己就可以了,。

貢布里希1976年在倫敦沃爾伯格學院

貢布里希1976年在倫敦沃爾伯格學院

“好的作品不提供答案,而是提出問題,,觀看者以他們自己的個人經驗來回應,,這樣便構成一件完整的作品:它可以是一種情緒,一種心態(tài),,或者是觀看者自己的問題,。”作為創(chuàng)作者的錄像大師比爾·維奧拉的自省,,其實也給了觀看者最好的建議,。

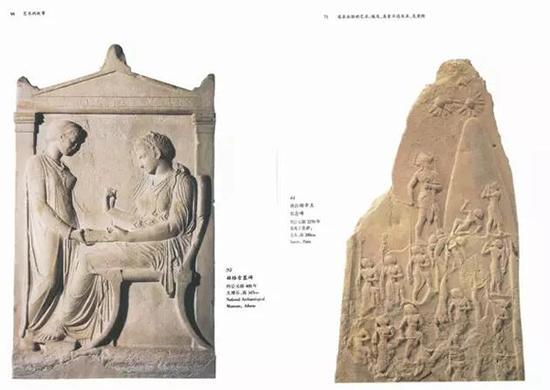

貢布里?!端囆g的故事》插圖

貢布里?!端囆g的故事》插圖

當代藝術沒有什么了不起,,觀看當代藝術也不需要裝模作樣?;钤谶@個世界上,,每個人都有自己的問題,每個人都想要一點答案,,不是嗎,?(曾焱)

編輯:陳佳

關鍵詞:我們?yōu)槭裁匆?#32;看當代藝術

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅