首頁>專題>2016全國兩會專題報道>評論 評論

科學把握供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深刻內(nèi)涵

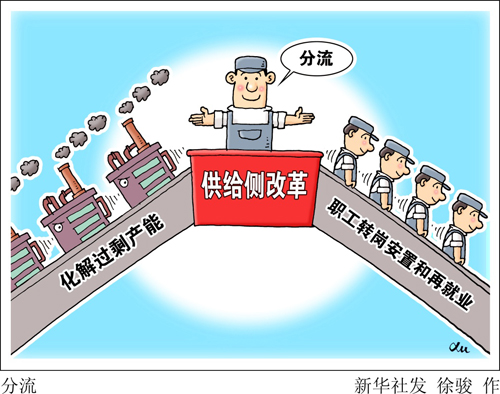

2015年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議提出,,穩(wěn)定經(jīng)濟增長要更加注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,,并強調(diào)這是適應和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新,,是適應國際金融危機發(fā)生后綜合國力競爭新形勢的主動選擇,,是適應我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的必然要求,。貫徹落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的戰(zhàn)略部署,,需要充分認識我國經(jīng)濟所面臨問題的復雜性,,科學把握供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深刻內(nèi)涵,。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具有很強的現(xiàn)實針對性

從樸素意義上說,,供給就是出售,,需求則是購買。供給方為產(chǎn)品賣方,,需求方為產(chǎn)品買方,。形成這一關(guān)系的前提是產(chǎn)品交換以貨幣為中介。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下,,產(chǎn)品—貨幣關(guān)系發(fā)展為一個復雜系統(tǒng),,包括供給側(cè)和需求側(cè)。前者是生產(chǎn)和提供產(chǎn)品的活動,,即實體經(jīng)濟體系,;后者是形成購買力的活動,即貨幣經(jīng)濟體系,。與傳統(tǒng)社會中貨幣也是實體經(jīng)濟產(chǎn)出品(貴金屬)的情況不同,,在現(xiàn)代市場經(jīng)濟中,絕大多數(shù)貨幣不是由實體經(jīng)濟生產(chǎn)出來的,而是由貨幣當局(通常是政府)和金融體系“創(chuàng)造”出來的,。除了占少數(shù)的“基礎(chǔ)貨幣”由貨幣當局供給之外,,流通中的絕大多數(shù)貨幣是由金融機構(gòu)主要是商業(yè)銀行通過儲蓄—放貸活動“創(chuàng)造”的,是信用的產(chǎn)物,。于是,,可以這樣粗略地理解:供給側(cè)為產(chǎn)品側(cè),需求側(cè)為貨幣側(cè),。

由于存在這樣的供求對應關(guān)系,宏觀經(jīng)濟供求平衡就可以大致理解為供給系統(tǒng)所生產(chǎn)的產(chǎn)品總量同貨幣系統(tǒng)所形成的流動性總量的均衡,。據(jù)此可以設(shè)想,,通過調(diào)控貨幣流通總量(流動性)對產(chǎn)品生產(chǎn)即經(jīng)濟增長進行調(diào)控:當增長緩慢(失業(yè)率高)時擴大流動性(實施擴張的財政政策和貨幣寬松政策),刺激經(jīng)濟增長加速,;當經(jīng)濟過熱時收縮流動性(實施緊縮的財政政策和貨幣政策),,給經(jīng)濟降溫。這就是以需求管理為主要內(nèi)容的宏觀經(jīng)濟學干預政策的基本原理,。

編輯:秦云

關(guān)鍵詞:供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改 經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅