首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

原來康熙是一代創(chuàng)爺 揭秘清代瓷器新造型

清三代是清代瓷器制造的頂峰,,康熙、雍正與乾隆三朝民富國強,,三朝君主皆極為關注景德鎮(zhèn)官窯瓷器的燒制,。在強大的財力和三朝君主的大力支持下,清三代特別是康熙朝在瓷器器型方面進行了多方面的探索和創(chuàng)新,,在瓶,、罐、尊,、壺等造型方面皆有所創(chuàng)新,,成功創(chuàng)燒出諸如棒槌瓶、萊菔尊,、觀音尊,、轉心瓶、茄式壺等新品種,,極大地豐富了已有的瓷器器型,。

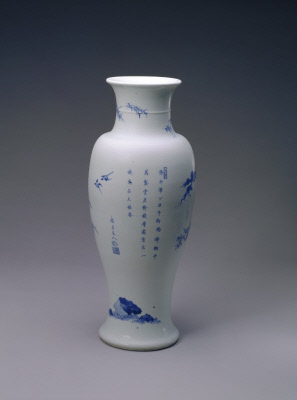

棒槌瓶

棒槌瓶的造型為康熙時新創(chuàng),因形似舊時洗衣用的棒槌而得名,。清代棒槌瓶有硬棒槌瓶和軟棒槌瓶之分,。

硬棒槌瓶,又稱圓棒槌瓶,,主要指康熙年間的式樣,,盤口,短直頸,,圓折肩,,圓筒狀長腹,,圈足,底部多為平切式二層臺,。大小不一,,高者約70厘米,矮者僅有十幾厘米,。器腹有高矮和粗細之分,;粗腹者,器形莊重,,高約40厘米,;細腹者,器形秀麗,。

康熙早期的棒槌瓶,,器形偏矮,康熙中期以后的棒槌瓶,,器形趨于細長,,為了與雍正時期的棒槌瓶相區(qū)別,取名硬棒槌瓶,。常見的有青花,、五彩、灑藍描金,、五彩開光等品種,。

軟棒槌瓶,是與硬棒槌瓶相對而言,,特指雍正初期燒制的一種器形,,造型不及硬棒槌瓶挺拔,口外侈,,束頸,,溜肩,直筒形腹,,腹下略收,,足尖圓滑。常見青花,,五彩,。清光緒及民國時期方棒槌瓶的仿品較為多見,然胎體較厚重,,口邊較薄且不規(guī)整,。

萊菔尊

萊菔即蘿卜,萊菔尊故又稱“蘿卜尊”。萊菔尊為清康熙朝獨特尊式之一,,器呈侈口,、細長頸下飾雙弦紋、豐肩,、長腹下斂,、假圈足,足脊窄細若蘿卜,。萊菔尊造型有豇豆紅釉、天藍釉,、蘋果青釉等品種,。康熙朝創(chuàng)新的萊菔尊中以豇豆紅釉為最佳,。

觀音尊

觀音尊為清代康熙景德鎮(zhèn)窯創(chuàng)制,。侈口,長頸,,豐肩,,腹下漸收,至底外撇,,器形似觀音手中所持瓶式,,故名。觀音尊品種有郎窯紅,、青花,、五彩等。

太白尊

太白尊又稱太白壇,、雞罩尊,。清康熙官窯典型器物之一,因摹仿詩人,、酒仙李太白的酒壇,,故名。太白尊又因形似圈雞用的罩,,還有“雞罩尊”之稱,。造型為小口微侈,短頸,,溜肩,,腹部漸闊呈半球形,淺圈足旋削得窄小整齊,。腹部多淺刻團螭圖案,。后世仿品器形規(guī)格與真品相比非大即小,紋飾過于生硬。

蘋果尊

蘋果尊為清代康熙朝獨特器形之一,,形似蘋果而得名,。器呈侈口、底內(nèi)凹,、無頸,、圓腹,器口頸若果蒂下凹于圓腹之中,。蘋果尊有縮頸和無頸兩種,,無頸的以釉里紅為多,縮頸的以蘋果綠和天 藍釉為常見,。蘋果尊為清代景德鎮(zhèn)窯燒造,,官窯器為多,大,、小器物均有,,品種有青花、釉里紅,、天藍釉,、窯變釉等。

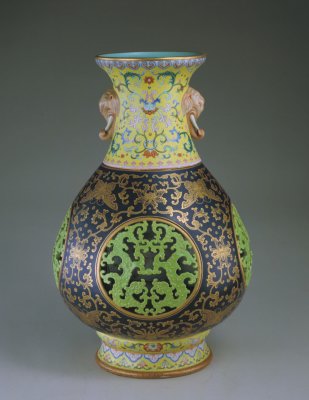

百鹿尊

百鹿尊,,又名“鹿頭尊”始見于清康熙,,至乾隆朝盛行。百鹿尊器形與牛頭尊相同,,大口,,口以下漸放,垂腹,,圈足,,肩兩側有對稱的獸頭耳,通體繪群鹿,,故名,。百鹿尊品種以彩為主,晚清有仿造,。百鹿尊收口,,腹上斂下垂,夔耳,,倒置器身若鹿頭或牛頭,,故稱之為“鹿頭尊”或“牛頭尊”。當時粉彩器多以青綠山林為景,,繪十鹿或百鹿奔跑,、穿行于山林之中,故亦稱“百鹿尊”。

百鹿尊是清乾隆早期為宮廷制作的最為華美的裝飾瓷器之一,。目前留存于世的百鹿尊,,不僅國內(nèi)的博物館,如北京故宮,、上海博物館和景德鎮(zhèn)博物館中有館藏,,部分西方和日本的藏家手中,亦可覓得其蹤影,。多年來,,它們一直被當作稀世粉彩瓷器珍藏。如此數(shù)量的百鹿尊流傳于世,,說明這種瓷器深得乾隆皇帝喜愛,。原因顯而易見:主題紋飾具吉祥含義?!鞍俾埂迸c“百祿”同音,這種瓷尊可看作是宮廷特殊等級和身份的象征,。

馬蹄尊

馬蹄尊,,尊的一種式樣,清代康熙景德鎮(zhèn)窯燒制,。廣口,,圓唇斂,削肩廣腹,,平底,,器形似馬蹄狀,故名,。馬蹄尊僅見釉里紅小件器件,。

茄式壺

茄式壺為清康熙朝景德鎮(zhèn)窯創(chuàng)燒壺式之一,為清康熙官窯所獨有,。茄式壺造型奇特,,器呈小口,頸部細長向一側彎曲,,腹呈長茄形,,圓底施釉,放置不穩(wěn),。從其造型看,,有人認為其當為宮廷醫(yī)療用器,也有人認為其為陳設器物,。

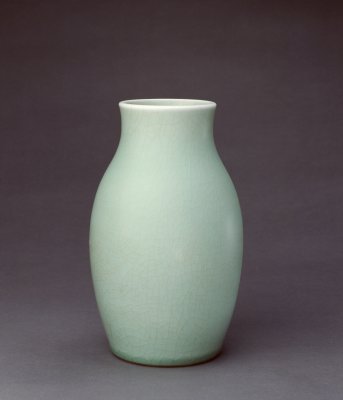

蘋果青釉瓶

蘋果青釉瓶造型為清康熙時期所獨有,,胎質細膩,釉面勻凈,釉色青綠,,恰似青蘋果的色澤,。秀麗的瓶體在含蓄的青釉映襯下,尤感素雅莊重,。

荸薺式瓶

荸薺式瓶是清代流行的一種瓷器瓶式,,首創(chuàng)于康熙時期,因型如荸薺而得此名,。其直頸較粗,,有撇口與直口之分,器腹均為扁圓形,,狀如荸薺,,故此得名,又稱直頸瓶,。品種有青花,、黃釉青花、豆青釉,、郎窯紅等,。

荸薺扁瓶

荸薺扁瓶為清代流行的一種瓶式。直頸較粗,,有撇口與直口之分,,器腹均為扁圓,形如荸薺,,圈足,。清代康熙時首創(chuàng),多為直頸,。晚清同治,、光緒時,官窯又流行這一造型,,但均為粗短錐頸,,荸薺形扁圓腹,圈足,,造型千篇一路,,鮮有變化。

鳳尾瓶

鳳尾瓶是瓶的一種式樣,。喇叭狀口,,長頸,鼓腹,,下斂,,至底又廣,,形狀似鳳尾,故名,。清代康熙景德鎮(zhèn)窯創(chuàng)制,,產(chǎn)品多為民窯,品種有青花,、五彩等,。

油錘瓶

油錘瓶是瓶的一種式樣,清代康熙景德鎮(zhèn)窯創(chuàng)制,,品種以青花和顏色釉多見,。器型大多小口,細長頸,,圓腹,,圈足,形似榨油作坊用的油錘,,故名,。油錘瓶器形與錐把瓶或膽式瓶相近,其不同之處為頸部比二者更細長,,且上下粗細基本一致,,腹部呈圓形。油錘瓶僅流行于清代康熙朝,。

柳葉瓶

柳葉瓶是瓶的一種式樣,為清代康熙景德鎮(zhèn)窯創(chuàng)制,。器型為撇口,,短頸,豐肩,,肩下削瘦至足,,足內(nèi)凹,器身細長,,形似柳葉,,故又有“美人肩”之稱??滴豸辜t釉柳葉瓶,,是極為珍貴的產(chǎn)品。

日月罐

日月罐為清代康熙景德鎮(zhèn)窯創(chuàng)制,,是一種流行于清朝康熙至乾隆時期的瓷罐器皿,,至道光年間仍有燒造。直口,,短頸,,溜肩,,腹微鼓,淺圈足,,底內(nèi)凹,。因其凸形蓋和腹兩側所飾半圓形凸雕,形似日月而得名,。日月罐腹模印二個對稱分布的月牙形裝飾,,故又稱“月牙罐”。日月罐品種以祭紅釉,、冬青釉多見,,以康熙的積紅,雍正的粉青,,和乾隆的冬青釉產(chǎn)品為上,,底書年款。

如意耳蒜頭瓶

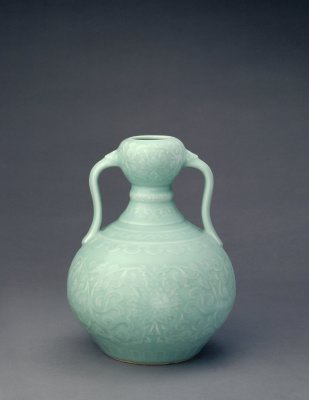

如意耳蒜頭瓶屬清雍正時期新創(chuàng)的造型,,瓶口呈蒜頭形,,短頸,碩圓腹,,口,、肩之間對稱置如意耳。

實際上蒜頭瓶是明清時期景德鎮(zhèn)窯常見的一種瓶式之一,,仿自漢代青銅蒜頭壺,,長頸,削肩,,圓腹,,圈足,瓶口似蒜頭而得名,。狀如蒜頭而頸略長,,亦可稱之為虎爪瓶。

瓷制蒜頭瓶始燒于宋代,,流行于明清,,以景德鎮(zhèn)窯制品為多見,品種有青花,、五彩,、灑藍描金等。

明清景德鎮(zhèn)窯蒜頭瓶有青花,、五彩,、粉彩、以及藍釉,、醬釉等各種單色釉品種,。明嘉靖蒜頭瓶是肩部有堆塑蟠螭裝飾,;明成化蒜頭瓶,僅口部作花瓣狀,,耳為隨意堆塑,;明正德蒜頭瓶,在瓶腹上設出戟,;明萬歷蒜頭瓶,,趨于簡化,口部已無蒜頭了,,但器形高大,,以青花五彩為多見。清代蒜頭瓶的器形趨于輕盈秀美,。

藏草瓶

藏草瓶又稱甘露瓶,,是流行于西藏地區(qū)的瓶式之一。清朝廷為西藏僧侶燒制的用于插草供佛的特別器皿,,故稱藏草瓶,,藏草瓶是極具藏族特色的器物。雍正時已有燒制,,乾隆時期制品為圓唇口,,直頸有凸弦紋,豐肩,,腹下部漸收,,束脛,足部外撇,。這類瓶式不書款識,,一般多認作乾隆制品。元明兩朝有掐絲琺瑯藏草瓶,,明朝永樂年間曾試燒制青花藏草瓶,,及至清朝雍正時期景德鎮(zhèn)窯在造型上對藏草瓶進行了創(chuàng)新,,清代僅雍正,、乾隆官窯燒制過紅彩和斗彩品種的藏草瓶,乾隆以后不見藏草瓶的身影,。

據(jù)《乾隆紀事檔》記載,,乾隆十一年“二月奉旨燒造紅花甘露瓶,俱不要款”,;同年“五月初一日,,唐英將按旨照樣燒造得:紅花白地甘露瓶四件……奉旨俱留下,其甘露瓶著唐英再燒造幾件”的記載相符,;乾隆十二年“二月二十九日,,大臣海望來說:太監(jiān)張玉傳旨:著傳諭唐英將甘露瓶陸續(xù)再做些來”,。

轉心瓶

轉心瓶為乾隆時的創(chuàng)新品種,其造型新穎奇巧,,工藝水平極為高超,。“轉心瓶”瓶體由內(nèi)瓶,、外瓶,、底座分別燒制組成,在一個鏤孔瓶內(nèi),,套裝一個可以轉動的內(nèi)瓶,,上繪各種紋樣。內(nèi)瓶上部為外露的瓶口,,瓶身似筒形,,上有裝飾繪畫,有四季景物,、山水人物,、花鳥蟲魚等。動內(nèi)瓶時,,通過外瓶的鏤孔,,可以看見不同的畫面,猶如走馬燈,。

轉瓶,,顧名思義為可以轉動的瓶子,即在一個瓶內(nèi),,套裝另外一個瓶子,,外瓶和內(nèi)瓶均有畫面,外瓶一般鏤空,,可以通過外瓶和內(nèi)瓶的轉動看到不同的畫面,。它分為轉心瓶和轉體瓶兩種形式,內(nèi)瓶可以轉動的叫轉心瓶,,外瓶可以轉動的,,就叫轉體瓶。

許之衡在其名作《飲流齋說瓷》中記載,,“瓶之腹玲瓏剔透,,瓶內(nèi)更有一瓶兼能轉動,若是者,,名曰‘轉心’,,乃內(nèi)府珍裳殊品也”。

轉瓶的制作難度很大,,要把外瓶的底部制成雞心狀的鈕,,把內(nèi)瓶的底心做成雞心狀的槽,,鈕和槽要絕對吻合。尤其是要考慮外瓶和內(nèi)瓶的干燥率,,以及掌握好燒成后的收縮率,。稍稍不注意,造成鈕和槽不吻合的話,,即便前面再多的辛苦也是白費,。所以,制作轉瓶的代價十分大,,往往是“百里挑一”,。不過,“上之所好,,下必甚焉”,,都是供給宮廷的東西,取悅皇帝之用,,自然是不計成本的,。

賁巴壺

賁巴壺為清乾隆時創(chuàng)制的宮廷供器。賁巴壺磨盤口,,細頸,,彎曲的和流,球腹下承下喇叭形足,。賁巴壺傳世品有紅彩,、金彩和各種色地粉彩等。

宗教題材出現(xiàn)在清代御窯瓷器上是當時國家宗教政策的反映,,它不僅使藏文化風格得以在清內(nèi)廷傳播,,也促進了漢、藏,、滿,、蒙族上層間文化的交流。賁巴壺是藏族地區(qū)寺院內(nèi)的祭神用品,,而在清代皇家御窯廠內(nèi)燒制的瓷質賁巴壺則是清朝皇帝給西藏,、青海等地宗教領袖的賞賜之物。

編輯:邢賀揚

關鍵詞:康熙 清代瓷器 新造型 清三代

“天舟一號”貨運飛船垂直轉運至發(fā)射區(qū)

“天舟一號”貨運飛船垂直轉運至發(fā)射區(qū) “世越”號沉沒三周年 韓國總統(tǒng)候選人吊唁遇難者

“世越”號沉沒三周年 韓國總統(tǒng)候選人吊唁遇難者 玻利維亞“圣周”沙雕展

玻利維亞“圣周”沙雕展 霧鎖廈門 現(xiàn)“海市蜃樓”景觀

霧鎖廈門 現(xiàn)“海市蜃樓”景觀 土耳其總統(tǒng)宣布土耳其修憲草案在全民公投中獲得通過

土耳其總統(tǒng)宣布土耳其修憲草案在全民公投中獲得通過 巴黎舉行彩色跑活動

巴黎舉行彩色跑活動 美國副總統(tǒng)邁克·彭斯訪問韓國

美國副總統(tǒng)邁克·彭斯訪問韓國 第七屆北京國際電影節(jié)開幕

第七屆北京國際電影節(jié)開幕

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅