首頁>書畫·現場>一點一評一點一評

齊白石多次出來為關良畫藝辯護

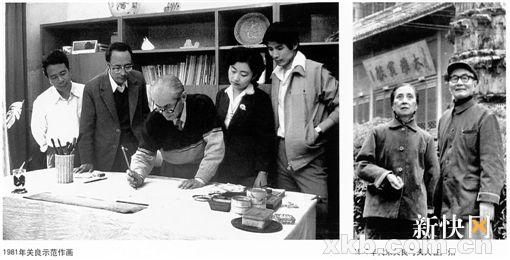

■上世紀70年代末關良與夫人在廣州,。

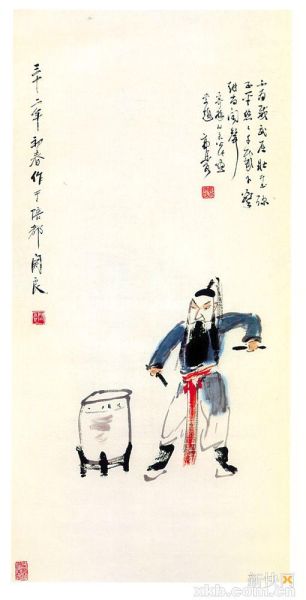

■關良 擊鼓罵曹 郭沫若題字

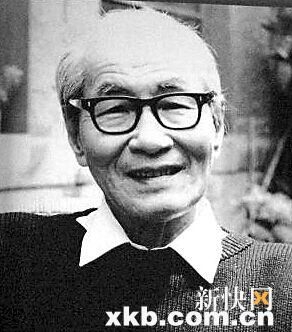

簡介 關良 (1900-1986),字良公,。生于廣東番禺,曾任浙江美術學院教授,、上海中國畫院畫師等。

“1917年2月,,陰歷剛過正月十五,,我隨二哥在上海登上日本輪船。初次離家,,雖有二哥細心關照,,仍覺想家。在夾板上西望祖國,,幾次掉下熱淚……”關良生前在一次采訪中講到自己少年負笈東洋的細節(jié),,盡管彼時依依不舍故土,但就是這整整五年的游學,,決定了這個廣東番禺人一生的走向及藝術的高度,;其在日本對西方現代藝術的領會所產生的宏闊的藝術視野,更是決定了在中國現代美術史上勢必發(fā)生廣泛的影響,。

1924年,,他在上海寧波同鄉(xiāng)會舉辦首個畫展,聲名由此鵲起,,被郭沫若,、郁達夫等激進作家組成的著名文學團體“創(chuàng)造社”聘為美術編輯,,同時為郭沫若主編的《創(chuàng)造》雜志畫插圖和封面設計。1927年他又隨郭沫若參加北伐戰(zhàn)爭,,擔任國民革命軍總政治部宣傳科藝術股股長,。

在關良廣闊的人脈關系中,不得不提及他與齊白石的交往,。在《關良回憶錄》中,,可以讀到《問藝齊老》章節(jié),文中提到了關于他與齊白石交往的舊事,。

據關良文中所說,,1956年他來京開會,,與李可染一同拜見了齊白石,。齊白石不僅對他印象深刻而且現場作畫,相見甚歡,。此書刊載了齊白石贈予關良的作品兩幅,,一幅為《螃蟹》,另一幅為《松鷹》,,皆為齊白石常畫的題材,。在《螃蟹》的畫作上,齊白石題跋:“良公老弟同道,,九十三歲白石璜請講,。”

關良回憶說:“全國解放后,文化部門的一些同志,,對我的畫褒貶不一,,有的還持否定態(tài)度……齊白石多次出來為我辯護,齊老先生侃侃而談,,認為這是一種創(chuàng)新,,而且自成一派……在齊白石先生道義的支持下,1956年我在北京舉辦了第一次個展,。”這次展覽非常成功,,觀眾紛至沓來,戲曲名家梅蘭芳,、畫家李苦禪等都給出了頗高的評價,。而后,1957年,,關良與李可染代表中國到當時的德國訪問,、寫生,開啟了他們藝術的新旅程,。

藝術軌跡

1912-1917 在南京金陵中學讀書,。

1917-1922 赴日本東京太平洋美術學校讀書,,畢業(yè)后回國。

1927-1928 隨郭沫若參加北伐戰(zhàn)爭,。

1930-1933 在武昌藝專任教

1936-1937 應劉海粟之邀,,再次到上海美專任教。

1940 在成都舉行第二次個展,,以善畫戲劇人物形成特色

1945 在重慶參加“中國現代繪畫展覽”,,抗戰(zhàn)勝利后回杭州。

1956 在北京及天津舉辦個展,,張仃寫前言,。

1957 與李可染作為文化部派出的藝術家代表,前往德國訪問,、寫生,、辦展、出畫冊,。

1959-1960 先后任中國美協理事,、上海美協副主席、上海中國畫院畫師,。

1981 應邀在香港中文大學藝術系講課,。

1983-1984 經香港去美國探親訪問。

軼事

郭沫若再三鼓勵關良

早在1924年,,關良便與郭沫若在上海結識,。兩人相見,相談甚為投機,。由此,,兩人成為親密的朋友。郭沫若毫無保留地向關良推介自己的廣泛人脈,,并在關鍵時刻給予實際的幫助,。

1941年春,關良應聘去成都技藝??茖W校,,發(fā)現該校人事復雜,決計放下教職訪問敦煌以開眼界,,但籌資仍需靠展覽,。關良將此決定及困境告知郭沫若,郭老為他再三鼓勵,,說:“這(戲劇人物)是你的獨創(chuàng),,要堅持走自己的路。新作品出世,,肯定碰到很多困難,,有的人不一定理解他,、接受他。你多畫些,,我支持你,!”

郭沫若為關良的幾十張畫題了字,又讓他去找茅盾,、葉圣陶,、老舍,請他們題了畫跋,。結果,,這次展覽上,關良賣掉了40多幅畫,。此時,,郭沫若還還撰寫了《關良藝術論》,肯定其“人格高,,畫格更高”,,向社會介紹并推廣他的繪畫藝術,。

自由談

關良是藝術家中的藝術家

畫作是藝術中的藝術

■吳洪亮 (北京畫院美術館館長)

剛在北京畫院美術館落下帷幕的“高妙傳神——關良繪畫藝術展”,,是我們“20世紀中國美術大家”系列展中的一個重要項目。據我所知,,很多普通民眾都來看這個展覽,,這讓我們非常高興。關良的藝術已經突破了藝術小圈子的觀賞,,而擴及到大眾認知的范疇,,這是一件可喜的事情,說明我們的大眾審美已經在提高了,。

最近一年來,,關良的市場反響非常火,,所以,,有媒體說我們做這個展覽是“市場倒逼學術”。我以為這個說法完全站不住腳,。因為,,這個展覽我們已經籌備兩年多了,只不過正逢關良市場火熱,,太湊巧了,。但我深信,關良的藝術造詣被人所認可,,是遲早的事情,。

在我看來,,關良是藝術家中的藝術家、他的創(chuàng)作是藝術中的藝術,。他的畫面太具藝術的純粹性了,。就風格而言,他始終保持“生”的狀態(tài),,一直到終老,,這非常可貴,。而很多藝術家卻輕易地從“生”轉到“熟”,,品格也就自然下降。

從嶺南走出來的關良,,獲得了眾多成才成名的機會,,去日本留學、受郭沫若提攜,、結交齊白石,、“混跡”上海與杭州……這樣的文化圈子顯然是嶺南本土所不能提供的。翻開美術史,,其實,,關良不過是走出去的大撥嶺南畫家中的一個個案而已。且不說“二高一陳”,,還有林風眠,、賴少其、陳大羽,、丁衍庸,、鄭錦……其中,一些人是被歷史所遮蔽而最近十來年才發(fā)掘出來的,。他們再被發(fā)現,,改寫了人們對嶺南畫壇的認識與理解。

僅僅從這一點來看,,廣東根本不缺人才,,再加上廣東人富有開拓精神與踏實勤懇作風,能夠各地域施展拳腳也就不奇怪了,。走出來的廣東人,,都特別戀鄉(xiāng),那種骨子里對“根”的眷戀是特別強烈的,。所以賴少其晚年還回廣東,,也就不奇怪了。目前北京也有一些廣東的藝術家,,也都非常懷念家鄉(xiāng),。我的籍貫是廣東茂名,,但是在北京出生長大的,對他人從來都是自稱廣東人,。

現在,,從廣東走出去的藝術家亦不在少數。但我認為,,在信息化時代,,藝術家處在哪個地域已不再像以往那么重要,最關鍵的是自己有沒有廣闊的文化視野,,有沒有把自己放在全國與全球的邏輯中進行創(chuàng)作,。我們現在少了前輩們行萬里路的艱辛,就更需要讀萬卷書,、增擴視野的歷練,。

編輯:邢賀揚

關鍵詞:關良 齊白石 郭沫若 藝術 畫作

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日

希臘舉行閱兵 慶祝獨立日 以色列對加沙地帶實施報復性空襲

以色列對加沙地帶實施報復性空襲 特朗普宣布承認以色列對戈蘭高地的主權

特朗普宣布承認以色列對戈蘭高地的主權 北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約

北約秘書長說希望格魯吉亞早日加入北約 中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕

中國發(fā)展高層論壇2019年年會在京閉幕 泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數議席

泰國大選350席分區(qū)議席中為泰黨暫獲多數議席 博鰲亞洲論壇2019年年會準備就緒

博鰲亞洲論壇2019年年會準備就緒 也門飲用水供應嚴重短缺

也門飲用水供應嚴重短缺

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅