首頁>史記·資政>晚清風(fēng)云晚清風(fēng)云

甲午戰(zhàn)爭中的六張面孔

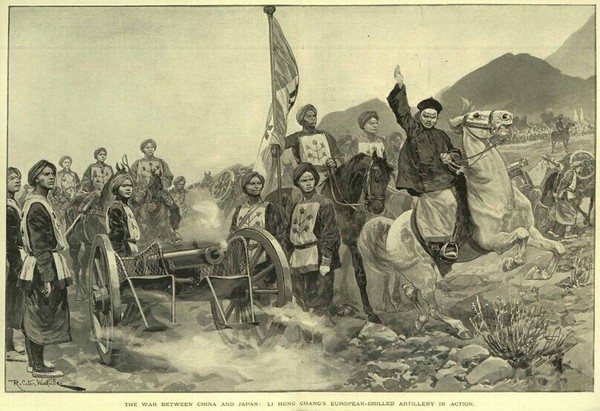

甲午戰(zhàn)爭 資料圖

正值甲午戰(zhàn)爭120周年,隨著史料的挖掘和研究的精進,對于甲午戰(zhàn)爭中一些人物的看法,,史學(xué)界有了巨大的變化?,F(xiàn)就擇其要者,,略加闡述,。

李鴻章:

以前,李鴻章一向被視為“奸臣”,,說他在甲午戰(zhàn)爭中“避戰(zhàn)求和,,保存北洋實力”。作為總指揮,,李鴻章奏報說,,北洋海軍僅有八艘主力軍艦可資海戰(zhàn),且裝備過于落后,,后勤保障不足,。若與日本海軍決戰(zhàn),勝負難料,。因此他主張艦隊“游弋渤海內(nèi)外,,作猛虎在山之勢”,作為戰(zhàn)略威懾來牽制對手,,使日軍在海上活動始終存在顧忌,,并尋機殲滅弱勢敵艦。簡單地說,,李鴻章對北洋海軍的判斷是,,攻固難勝,守則有余,。事后看,,這個判斷是相當(dāng)客觀的。

對中國陸軍,,李鴻章知道能派上用場的并不多,。以淮軍為主體的、擔(dān)任北洋邊海防衛(wèi)的陸軍只有5.4萬人,,其中機動兵力2.5萬人。這些為國戍邊的勇營部隊,,卻不在國家編制之內(nèi),,一應(yīng)吃穿用度均由地方自籌,身份類似民兵,。大清的正規(guī)軍是八旗,、綠營,雖近百萬卻不堪使用,,每年還要花掉清廷2000萬兩白銀,。這筆錢相當(dāng)于北洋海軍建軍購艦的全部費用。

與之相比,日本陸軍的機動兵力有12萬人,,幾乎全部投入了中國戰(zhàn)場,,戰(zhàn)時任何一個兵團均在3萬人以上,超過中國機動兵力的總和,。甲午之戰(zhàn),,日本是舉國總動員,中國卻只是北洋地區(qū)總動員,。這個是皇帝定的,,怪不得李鴻章。

事后來看,,李鴻章如果能在自己掌管的洋務(wù)企業(yè)加大資金投入和研發(fā)力量,,自主生產(chǎn)出像日本那樣的重火器、開花彈,,或許戰(zhàn)場上的勝算能大一些,。

翁同龢:

此時光緒皇帝極為信賴的,乃是軍機大臣,、帝師翁同龢,,亦是清流黨的領(lǐng)袖。清流黨以清廷中樞的京官為主,,雖飽讀詩書卻不諳時務(wù),,僅憑道德標(biāo)準(zhǔn)議論時政,任何對外妥協(xié)的官員,,都會遭到抨擊甚至被指為“漢奸”,。后世對李鴻章的負面評價,往往是從清流奏章中找到的“史料”,。

李鴻章當(dāng)時的職務(wù)是直隸總督兼北洋大臣,。北洋大臣負責(zé)北洋(即環(huán)渤海地區(qū))各通商口岸的對外交涉以及海防,直隸總督的權(quán)限僅及于直隸一省,,是地方官員,。李鴻章駐節(jié)天津和保定,不僅無法直接參與清廷的討論,,甚至未經(jīng)皇帝召見,,都不得擅自入京。

翁同龢為首的清流黨,,早就對李鴻章等洋務(wù)派心存不滿,,必欲除之而后快。翁任戶部(相當(dāng)于財政部)尚書時,,1891年全力推出了外購軍火的禁令,。甲午戰(zhàn)爭期間,清流對李鴻章及其海陸部將的無端參劾滾滾而來。這些參劾不管事實是否準(zhǔn)確,,只看是否驚世駭俗,,因此往往極盡編造、夸大之能事,。如果編造的故事過于離奇,,以致君怒罷官,言官反而感覺十分驕傲,,認為自己強項敢諫,,滿朝清流還會以之為榜樣。

因為彈劾者只承擔(dān)有限責(zé)任,,奏章的殺傷力甚至超過了日軍的炮彈,。淮軍大將衛(wèi)汝貴冤死刀下,,海軍統(tǒng)帥丁汝昌險交刑部治罪,,均拜清流所賜。有篇彈劾李經(jīng)方(李鴻章之子)甘當(dāng)日本人駙馬的奏折,,極為荒誕,,翁同龢卻大為贊賞,稱其寫得“絕妙”,。將政見之爭看得比國家利益還重,,這是翁同龢之過,也是他最終被慈禧和光緒棄用的原因,。

編輯:曾珂

關(guān)鍵詞:甲午戰(zhàn)爭 李鴻章 丁汝昌

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅