首頁>收藏·鑒寶>知識講堂>文玩雜項文玩雜項

年畫:貼在墻上的教科書

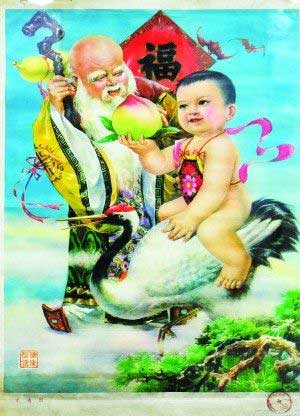

年畫《樂壽圖》

年畫《樂壽圖》杜立平說,,年畫就像一位啟蒙老師,,畫里面那些英雄人物故事為兒時的他樹立了榜樣,,指明了方向。

林希說,,年畫就像兒時的玩伴,陪著她一起探索繪畫的世界,,一起徜徉詩詞的海洋,。

張吉寧說,年畫就像是一個珍貴的玩具,,成為孩子一起琢磨研究的對象,。

楊海峰說,年畫更像是一卷錄像帶,,記錄了小時候大家庭生活的熱鬧和溫暖,。

……

年過完了,但每個人心中都有與過年相關(guān)的種種記憶,,年畫也許就是其中的“一幅”,。只是在當(dāng)下,那些記憶可能已經(jīng)顯得那么遙遠(yuǎn)而陌生。

年畫,,聽上那么遙遠(yuǎn),,卻讓許多人念念不忘。它是一段時間內(nèi)人們的集體回憶,,記錄了中國的傳統(tǒng)文化和中國人的生活,。

貼在墻上的教科書

“那個時代幾乎沒有什么娛樂活動,年畫里卻有許多歷史故事,、傳奇小說,,這些就成了小孩們追捧的‘玩具’。年畫也成了百姓的教科書,,教大家了解中國的傳統(tǒng)文化,,了解戲曲知識等等。”市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心杜立平認(rèn)為,,年畫更像是位啟蒙老師,,承擔(dān)著“民間教科書”的德育和美育作用。

“小時候,,我最愿意做的一件事就是坐在年畫對面,,臨摹它。”林希對年畫情有獨鐘,,因為兒時的美好記憶多半都與年畫有關(guān),。“我沒學(xué)過畫畫,只是看著年畫好看,,就想學(xué)著畫,,還記得,每次和母親一起出去買年畫,,我都會像個大人一樣,,買哪些年畫一定要由自己做主。”在林希的記憶中買年畫的過程可是相當(dāng)愉快的,。年前,,在家附近的集市上,許多商販都會帶上豐富多樣的年畫,,或是在兩棵樹中間拉一條繩子,,將年畫層層疊疊搭在上面,供大家翻看,,或是直接在地攤上分類擺好,,讓人們一目了然。“我最喜歡仕女圖,,每次都會挑一幅,,還有帶毛澤東詩詞的,,母親必然會挑一些喜慶的,那時候年畫也就一兩毛錢一幅,,因為不貴,,母親也允許我多挑幾幅。”后來,,畫著畫著林希也開始了自己的創(chuàng)作,,在仕女的頭上多加一個髻,畫一支鳳凰形的步搖,,再來幾條飄逸的裙帶,,畫好后再向母親邀功請賞,而母親也總能鼓勵式的給兩塊糖或是幾毛錢,。

“年畫中蘊藏著傳統(tǒng)文化中的審美標(biāo)準(zhǔn),,比如說仕女一般都是瓜子臉,,螞蚱眼,、懸膽鼻、櫻桃小口一點點,,這也是年畫繪制的口訣,,娃娃則是短胳膊短腿大腦殼。”杜立平說,,一張張小小的年畫卻是一個時代的印跡,,包含了人們生活的全部。

與林希不同,,楊海峰鐘情于年畫是因為畫中的故事與詩詞,,“過去的年畫有很多是四屏、八屏,、十六屏的,,一般都是一個完整的故事,圖畫下配有文字,,有點像簡易版的小人書,。”楊海峰說,小時候家里也沒有什么課外書可看,,所以最喜歡看年畫里的故事,,像四大名著的故事,還有一些民間故事他都是從年畫中知道的,,“每次過年去長輩親戚家串門兒,,我都會爬到炕上去看年畫故事,有時發(fā)現(xiàn)人家只掛了那些普通的寓意喜慶吉祥的年畫就會覺得很失望,。”在楊海峰眼里,,正是年畫培養(yǎng)了他的閱讀興趣,和他對毛澤東詩詞的熱愛。

漸漸淡出的“民俗舊事”

曾經(jīng),,每到新年前夕,,家家都要買的年畫。然而,,隨著時光流逝,,年畫逐漸淡出了人們的視野。的確,,隨著人們對家庭裝修要求的提高,,充滿民俗特色的年畫也顯得與環(huán)境格格不入。

曾經(jīng)的一次采訪中,,一位出版社的編輯告訴記者,,大概是2000年左右,很多出版社便陸續(xù)停止了年畫的出版,,年畫的銷量越來越低,,出版了也只有賠錢。

年畫的淡出并沒對人們造成多大的影響,??晒╅喿x的書籍越來越多,年畫中那些故事和文字,,顯得有些粗糙,;越來越多的娛樂項目出現(xiàn),挑年畫,、臨摹也顯得有些枯燥了,,所以年畫悄無聲息地淡出,并未引起大家的關(guān)注,。甚至現(xiàn)在的許多年輕人已經(jīng)不知道年畫為何物,。

就像許多非物質(zhì)文化遺產(chǎn)一樣,年畫作為中國的傳統(tǒng)民俗,,也要面臨著存留的大問題,。

據(jù)杜立平介紹,現(xiàn)在很多年畫老藝人面臨著生活窘境,,能夠堅守的也不多了,。“現(xiàn)在有些老藝人也在考慮傳承的問題,收徒弟,,傳手藝,,不讓這門民間手藝自此消失,只是單靠老藝人傳手藝無法挽回年畫的日漸式微,。”為此,,從去年開始,,杜立平聯(lián)系了我省的年畫收藏家,從他們手中借來了不同時代,、不同種類,、各具代表性的年畫,進(jìn)行展覽,。“我只是希望,,年畫的記憶能夠傳承下去。”杜立平籌備的展覽得到許多收藏家的支持,,展覽展示了明末清初盛行的木板年畫,,民國時期的戲曲人物,上世紀(jì)五六十年代的傳統(tǒng)故事還有“文革”時期的紅色年畫等,。展覽中,,民俗專家曹保明特意拿出他多年珍藏的一塊清代的年畫雕版,不僅讓觀展者看到了盛滿回憶的年畫,,還讓大家了解了年畫誕生的過程,。

不斷升溫的收藏潛力股

雖然年畫在人們的日常生活中消失了,但是經(jīng)過了一段時間的蟄伏,,近幾年來它又以強勁的勢頭回歸了,,成為收藏市場的新秀,。

“一幅單開的‘文革’時期的年畫,,品相好的能賣到1000多元,八條屏年畫連環(huán)畫《水滸傳》,,能達(dá)到幾千元,。”年畫收藏家李鳳閣說,隨著連環(huán)畫收藏的逐步升溫,,許多收藏家,、愛好者也漸漸意識到年畫的收藏價值,“年畫的產(chǎn)出越來越少,,而且當(dāng)時大家都將年畫貼在墻上,,取下來時難免受損,能找到保存完整的,、品相好的也不多,,所以年畫收藏應(yīng)該是一支潛力股。

從1974年就開始收藏年畫的李鳳閣,,對年畫收藏的嗅覺異常敏銳,,他建議,對年畫收藏有興趣的愛好者可以從幾個方面入手,,挑選有價值的年畫,。“我認(rèn)為有三種年畫不能錯過,,古版年畫。數(shù)量少,、藝術(shù)含量較高,,還有建國后一些名家之作,如林崗創(chuàng)作的《群英會上的趙桂蘭》,,賀友直創(chuàng)作的《小二黑結(jié)婚》等,。再有就是‘文革’時期的紅色年畫,筆觸細(xì)致,,內(nèi)容豐富,,這也是紅色收藏者的追捧對象。”

同時,,李鳳閣也提醒愛好者們,,目前,市場上流傳的“文革”時期紅色年畫假的也比較多,,“因為現(xiàn)在許多紅色主題的飯店都需要這些年畫來裝飾,,而真品一般都在千元左右,甚至更多,,所以假的紅色年畫便混跡市場,,挑選時還應(yīng)謹(jǐn)慎。” 本報記者 朱 怡 實習(xí)生 夏寧竹

編輯:付裕

關(guān)鍵詞:年畫 故事 收藏 教科書

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅