首頁(yè)>收藏·鑒寶>知識(shí)講堂>紫砂陶藝紫砂陶藝

探秘首都博物館:廢品堆里淘出鎮(zhèn)館之寶

班簋。

班簋。 《宣示表》

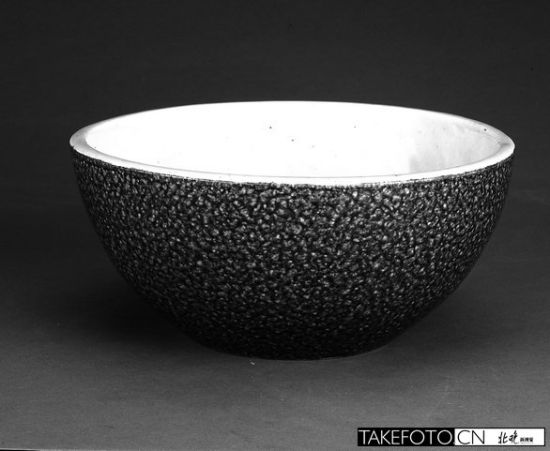

《宣示表》 灑藍(lán)釉缽

灑藍(lán)釉缽作為北京地區(qū)的大型綜合性博物館,,首都博物館于1953年開始籌備,,1981年10月正式對(duì)外開放。當(dāng)時(shí)的館址位于北京市東城區(qū)國(guó)子監(jiān)街孔廟內(nèi),。為了容納更多的藏品,,以及服務(wù)更多的參觀游客。1999年,,作為北京市“十五”期間重點(diǎn)文化建設(shè)工程,,首都博物館新館建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng),于1999年得到北京市政府批準(zhǔn),,2001年12月正式奠基興建,。位于長(zhǎng)安街西延線上的首都博物館新館于2006年5月18日正式開館,,獨(dú)特的建筑風(fēng)格使其成為首都北京的一座新地標(biāo)。

當(dāng)然,,做為一座擁有最先進(jìn)設(shè)施的現(xiàn)代化綜合性博物館,,首都博物館最吸引人的要算是其具有北京特色的豐富文物,這里的展覽陳列以首都博物館歷年收藏和北京地區(qū)的出土文物為基本素材,,吸收北京歷史,、文物、考古及相關(guān)學(xué)科的最新研究成果,,成為一本了解北京歷史文化的立體教科書,。國(guó)寶故事

廢品堆里淘出的“鎮(zhèn)館之寶”

班簋高22.5厘米、口徑25.7厘米,,圓腹,,腹部有四個(gè)半環(huán)形獸首耳,并連接著四個(gè)內(nèi)卷象鼻形足,,通體有精美的獸面紋飾,。最難得的是器內(nèi)有198個(gè)銘文。從文字中可以得知,,它的主人是3000多年前周穆王時(shí)的貴族,。銘文記錄了他受周王冊(cè)封和他父親隨周王平定東國(guó)之亂的功跡,銘文的最后一句是“子子孫多世其永寶”,,以讓他們家族的子子孫孫記住祖先這段光輝的歷史,。

簋,最初是我國(guó)商周時(shí)期貴族盛食品的工具,,后來(lái)演變成重要的青銅禮器,。王公貴族們每逢重大慶典,都要鑄鼎,、簋等禮器來(lái)銘記,。我國(guó)自古就講究禮儀,天子在大型祭祀和宴樂(lè)中殺豬宰牛,,用九鼎八簋盛主菜主食獻(xiàn)給祖先,、鬼神,可以說(shuō),,班簋自一誕生,,就身世高貴。

根據(jù)記載,,班簋在北宋時(shí)期就已出土面世,,并一直被收藏在各朝代的宮中。在乾隆年間,已是皇宮的“重器”,,得到乾隆皇帝的喜愛,。

可惜的是,班簋在清皇宮中的尊貴生活并沒有延續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間,。1900年八國(guó)聯(lián)軍侵入北京,,慈禧太后逃向西安,宮中的寶物成為侵略者的囊中之物,。班簋應(yīng)是此時(shí)被搶出皇宮,后又或販賣,,或遺棄在北京,。在此后的七十年間,班簋一直“大隱”于北京的“塵世”中,,可能是它的主人也知道這是宮中的重寶而“秘不示人”,。直到“十年浩劫”,才使班簋的命運(yùn)又一次發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,。

“十年浩劫”期間,,紅衛(wèi)兵小將四處“破四舊”,許多古代書畫被燒,,瓷器被砸,,銅器、古籍被送到廢品站,、造紙廠,、煉銅廠。為了搶救和保護(hù)古代文物,,由北京市的文物工作者組成的“文物清理揀選小組”,,當(dāng)時(shí)在廢品堆中每天“尋寶”“揀寶”。據(jù)1981年的統(tǒng)計(jì),,從1971年至1981年在廢品站揀選到的珍貴青銅文物就達(dá)59件,,其中包括班簋。

1972年夏季的一天,,文物清理揀選小組的呼玉衡,、華以武師徒二人又來(lái)到北京有色金屬供應(yīng)站,從金屬?gòu)U品中揀選文物,。由于呼師傅年歲已高,,就讓華以武一人,先進(jìn)廢銅堆中扒拉,、翻騰,。快到中午時(shí),,華以武猛然間看到了一個(gè)裹泥帶銹的青銅器碎片,,他趕緊抱出來(lái)讓師傅“掌眼”,。呼師傅經(jīng)過(guò)仔細(xì)查看再憑借多年經(jīng)驗(yàn),已初步認(rèn)定它們應(yīng)該是古代的重要青銅器,。師徒二人又仔細(xì)尋找到其它一些相似的碎片,,并立刻把它們包好,帶回到清理揀選小組辦公處,。當(dāng)時(shí),,我國(guó)另一位著名的青銅鑒定家程長(zhǎng)新也在這個(gè)小組內(nèi)。經(jīng)過(guò)程先生的仔細(xì)鑒定,、考證,,初步認(rèn)定它是一件有銘文的西周時(shí)期的青銅器。后來(lái),,程長(zhǎng)新與呼玉衡返回廢品收購(gòu)站,,將廢品堆“過(guò)了一遍篩子”,又找到了幾塊碎片,,經(jīng)過(guò)仔細(xì)對(duì)接,、辨認(rèn)銘文,他們終于確定,,這件寶物就是清宮的舊藏“班簋”,。

為了重現(xiàn)班簋的風(fēng)采,它又一次被請(qǐng)進(jìn)皇宮,。1973年夏季,,班簋被送到故宮博物院文物修復(fù)廠,廠長(zhǎng)蔡瑞芬將任務(wù)交給了經(jīng)驗(yàn)豐富的趙振茂先生,。趙先生經(jīng)過(guò)整形,、翻模補(bǔ)配、修補(bǔ),、對(duì)接紋飾,、跳焊焊接、鋼鏨雕刻,、做舊等多道程序才將班簋復(fù)原,。尊貴、典雅的班簋修復(fù)后最終入藏到首都博物館,。

灑藍(lán)釉缽:“有些年頭的雞食盆”

20世紀(jì)70年代的一天,,一位老者手捧一件“大碗”來(lái)到位于后門橋附近的北京市文物商店地安門收購(gòu)部,想要賣掉它換些錢,。收購(gòu)部的曹書田先生拿過(guò)此碗仔細(xì)觀看后,,感覺此器物比較奇特,大碗的釉色濃淡均勻,胎體厚重,,外觀略顯粗糙,,卻也因此反而顯得愈加古樸深沉。拿在手上感覺手頭較重,,大概是經(jīng)常使用的緣故,,碗內(nèi)釉面有磨傷現(xiàn)象,且有污垢痕跡,,已經(jīng)不容易擦去,。收購(gòu)部的工作人員在和老者的交談中得知,這個(gè)大碗在他家已經(jīng)放了多年,,曾經(jīng)有過(guò)很多用途,,做過(guò)放鹽的容器,還做過(guò)一段時(shí)間喂雞的食盆,,他只知道這個(gè)十分結(jié)實(shí)的大碗有一定的年頭。

在明朝制瓷業(yè)的歷史上,,有一種顏色釉瓷器,,雖亦系出名門,為宮廷御用窯廠燒造,,卻一直不像它的其他“伙伴”那樣受到追捧,,它就是灑藍(lán)釉瓷器。這件看上去并不起眼的大碗,,恰恰就是極為罕見的宣德灑藍(lán)釉瓷器,。

人們對(duì)于灑藍(lán)釉瓷器認(rèn)知度不高,不是因?yàn)槠洳粔蛘滟F,,恰恰是因?yàn)樗拇媸懒刻^(guò)稀少,,難得一見,才使得人們對(duì)它的認(rèn)知有限,。

灑藍(lán)釉瓷器屬名貴窯器,,于宣德時(shí)期為景德鎮(zhèn)所創(chuàng)燒,之后不久停燒,。到了清代康熙時(shí)期,,才又恢復(fù)生產(chǎn)。因其在淺藍(lán)底上有水跡般的深藍(lán)色斑點(diǎn),,猶如灑落的藍(lán)色水滴一般,,故稱“灑藍(lán)”。灑藍(lán)釉制品的燒制工藝較為特殊,,首先上白色釉,,在燒成的白釉上用竹管蘸藍(lán)釉汁水,吹于器表,于是形成了薄厚不均,、深淺不同的斑點(diǎn),,所余白釉底如同飄落的雪花,也因此,,灑藍(lán)釉又被稱為“雪花藍(lán)”,。

傳世宣德期間的灑藍(lán)釉制品極為少見,已知全世界現(xiàn)存有三件,,除了藏于首都博物館的這件之外,,其中一件藏于天津藝術(shù)博物館,另外一件原收藏于僑居瑞士的仇焱之老先生手中,。1980年11月25日,,在蘇富比拍賣行于香港舉行的拍賣會(huì)上,以370萬(wàn)港幣被香港趙氏所得,。

首都博物館藏的這件灑藍(lán)釉,,高11.4厘米,口徑25.3厘米,,敞口,,腹下漸收,矮圈足內(nèi)有“大明宣德年制”青花雙圈楷書款,。造型規(guī)整,,釉色美觀,胎體厚重,。此碗又叫“骰盔子”,,據(jù)傳是宮廷中用來(lái)擲骰子博大小時(shí)所用的工具。

如今,,這件珍貴的灑藍(lán)釉珍瓷究就靜靜地陳列在首都博物館中,,當(dāng)我們?cè)谛蕾p這件稀世珍品的時(shí)候,除了贊嘆它獨(dú)特的風(fēng)貌,,更應(yīng)該慶幸在經(jīng)歷如此多的滄桑之后,,這件凝聚著前人智慧的精品可以重新出現(xiàn)在世人面前。

命途多舛的《宣示表》

說(shuō)起中國(guó)書法,,繞不開鐘繇,、王羲之兩位書圣。首都博物館所藏賈似道刻本原石《宣示表》就和“楷圣”鐘繇,、“書圣”王羲之有解不開的淵源,。鐘繇是中國(guó)最偉大的書法家之一,他身處魏晉時(shí)期漢字由隸書改為楷書的轉(zhuǎn)型時(shí)期,,奠定了漢字楷書的體式規(guī)范,,被后人尊稱為“楷圣”,。鐘繇的書法墨跡,以《宣示表》最受推崇,。

《宣示表》,,無(wú)款,小楷,,共十八行,,298個(gè)字,是鐘繇寫給魏文帝曹丕的一個(gè)奏文,,內(nèi)容是勸曹丕接受孫權(quán)的歸附請(qǐng)求,。中國(guó)郵政于2007年11月5日發(fā)行《中國(guó)古代書法—楷書》特種郵票,其中一張就是《宣示表》,。

但是,,我們今天所見到的《宣示表》的各種刻帖,都不是鐘繇所書原跡,。相傳東晉丞相王導(dǎo)生前非常喜愛鐘繇書法,,戰(zhàn)亂時(shí),王導(dǎo)倉(cāng)惶過(guò)江,,拋下了所有的金銀細(xì)軟,,東渡時(shí)還不忘將《宣示表》縫藏在衣服里隨身攜帶。來(lái)到江南后,,王導(dǎo)將它送給了王羲之。后來(lái),,王羲之又將《宣示表》送還給了王修(王敬仁),。晉穆帝升平元年,年僅二十四歲的王修不幸去世,,悲傷的母親知道兒子生前非常珍愛手中的這些墨寶,,她要讓兒子生前的最愛在他死后也能陪伴其左右,于是將它們放進(jìn)王修的棺中陪葬,,其中就有鐘繇的《宣示表》,。《宣示表》真跡就此在人間消失,,也令后人再也無(wú)緣一睹其真實(shí)風(fēng)采,。

目前,大家欣賞到的鐘繇《宣示表》,,均是王羲之的臨摹本,。王羲之臨本在北宋時(shí)期藏于內(nèi)府,南宋末年歸藏賈似道,。賈氏十分珍愛此表,,命門客廖瑩中,、名工王用和摹刻上石,并在刻石正面鐫有賈似道印記和悅生葫蘆印章,,刻石精妙絕倫,。賈似道刻《宣示表》是單刻帖。它不但是單刻《宣示表》中聲名最為顯赫的刻本,,也是目前僅存的宋代《宣示表》單刻帖刻石,。

賈似道,字師憲,,號(hào)悅生,、秋壑,天臺(tái)人,,官至南宋右丞相,。德祐元年(1275年)賈似道遭罷官、貶逐,,被殺于漳州,。賈似道死后,王羲之臨寫的《宣示表》不知下落,,但宋代刻帖原石卻被深埋于杭州賈氏舊宅的地下,,得以保存。明代晚期,,有人從杭州賈氏舊宅的地下,,將這方珍貴的宋代刻帖原石挖出?!缎颈怼吩鐾梁?,清代畫家金農(nóng)在背面刻寫了題跋。并評(píng)價(jià)道:“清瘦如玉,,姿趣橫生,,絕無(wú)平生古肥之誚”。有意思的是,,金農(nóng)在題跋中,,說(shuō)好友汪援鶉如果知道此石,定以“明珠一簞,,黃金十餅”交換,。之后,果然,,汪援鶉以半頃湖田換到此石,。從清代自民國(guó),它曾先后輾轉(zhuǎn)于多人之手,。桐華館主人金德輿,、趙魏,、張廷濟(jì)均收藏過(guò)此石。清代金石家張廷濟(jì)在背面刻寫了題記,。民國(guó)初,,此石歸鎮(zhèn)江陳渭泉收藏。

《宣示表》較之鐘繇其他作品,,無(wú)論在筆法或結(jié)體上,,都更顯出一種較為成熟的楷書體態(tài)和氣息,點(diǎn)畫遒勁而顯樸茂,,字體寬博而多扁方,,充分表現(xiàn)了魏晉時(shí)代正走向成熟的楷書的藝術(shù)特征,可說(shuō)是楷書藝術(shù)的鼻祖,。此石雖刻于南宋,,但是賈似道很快衰敗,久埋土中,,清初才見天日,。出土后得到收藏家珍愛,實(shí)屬難得的珍品,。2009年,,北京市政府撥兩千余萬(wàn)巨資購(gòu)買,入藏首都博物館,。

本文來(lái)源:北京晚報(bào)-北晚新視覺網(wǎng) 記者:牛偉坤整理

編輯:付裕

關(guān)鍵詞:首都博物館,、鎮(zhèn)館之寶

更多

更多

更多

- 去博物館過(guò)七夕!清華藝博當(dāng)天延時(shí)閉館至晚八點(diǎn)

- 國(guó)家圖書館開始收藏追夢(mèng)故事

- 國(guó)家博物館夜場(chǎng)來(lái)了:暑期每周日延長(zhǎng)至晚9點(diǎn)閉館

- “良渚”面世83年大事記

- 九大頂級(jí)博物館攜手開放近百精品文物IP激發(fā)文創(chuàng)

- 廣西舉辦桂臺(tái)青少年經(jīng)典詩(shī)詞吟誦大會(huì)

- 廣西八旬藝人“以鐵為筆”傳承民間烙畫技藝

- 《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》古裝出自誰(shuí)手?

- 古代也有冷飲,?酥山是高檔冰淇淋 酸梅湯流行一時(shí)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會(huì)赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng)

北京宋莊藝術(shù)區(qū)新聯(lián)會(huì)赴延安地區(qū)培訓(xùn)采風(fēng) 卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮

卡地亞?故宮博物院工藝與修復(fù)特展亮相故宮 走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門霍亂病例激增

也門霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)開幕

2019亞洲商務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)開幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后 法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅