首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

河添房江:鑒真東渡與正倉院寶物

奈良招提寺內(nèi)的戒壇

鑒真干漆像

天平十四年(742),,作為天平遣唐僧渡唐的榮叡和普照,,接受聘請能正式授戒之僧侶的任務,,讓唐僧侶坐上道踏等歸國的遺唐使船,,聘請授戒師來日本得以成功,。然而,,由于授戒必需的高僧人數(shù)不足,,二人滯留于唐,,得以于天平十四年和鑒真在揚州的大明寺相逢,。

因為同意了二人的邀請,,鑒真開始了艱辛的赴日之行,。眾所周知,在十年間鑒真五次渡日本計劃均告失敗并失明,。第六次,,鑒真終于成功地搭乘遣唐使的第二艘船,于天平勝寶五年(753)來到日本,,其苦難和經(jīng)過載于《唐大和上東征傳》中,。而且,《唐大和上東征傳》中留下了鑒真第二次(天平十五年)和第六次打算帶來日本的物品的記錄,,值得注意,。

第二次渡航時準備的物品規(guī)模宏大,除了食物之外,,還有經(jīng)卷,、佛像、佛具,、日用品,、香料和藥材等。佛典,、佛具等得到重視自不待言,,在此想就香料略微作詳細觀察。因為,,在之后的時代,,香料也一直是重要的舶來品。

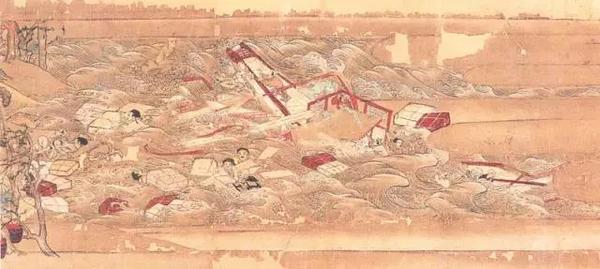

東征傳繪卷(局部)

香料傳入日本,,一般認為是在佛教傳來的同時,,傳入了儀式用的香料。關(guān)于香料最早的記錄,,初見于《日本書紀》推古天皇三年(595)條中,,“沉水”(沉香,因其比重大,、入水即沉面得名)漂到了淡路島,。據(jù)說是島上居民不知是香木,在與柴一起燃燒之時,,因其煙飄至遠方散發(fā)香氣,,覺得不可思議,而將“沉水”進獻給朝廷,。

正倉院寶物中,,沉香、麝香、白檀,、丁香,、木香、桂心,、薰陸,、胡同律、香附子,、甘松香之類的香料存留至今,,《國家珍寶帳》中的全淺香、《種種藥帳》中的席香和桂心等可以確認,。昭和《正倉院御物棚別目錄》中,亦可見黃熟香,、全淺香,、沉香、麝香,、丁子香,、薰陸香、寢衣香(香囊的原型)等之名,。黃熟香在后世銘記為“蘭奢待”,,亦因被以足利義政、織田信長,、德川家康等當時的掌權(quán)者們占有而出名,。

蘭奢待“黃熟香”及局部

另一方面,法隆寺的《伽藍緣起并流記資財帳》(747)記錄中,,出現(xiàn)有“白檀,、沉水香、淺香,、丁子香,、安息香、薰陸香,、甘松香,、楓香、蘇合香,、青木香”等,,這些與鑒真第二次出國時準備的香料重合的較多。鑒真準備的是“麝香,、沉香,、甲香、甘松香、龍腦香,、膽唐香,、安息香、棧香,、零陵香,、青木香、薰陸香”等,。而且,,無論就種類還是數(shù)量而言,如此之多的香料被帶來日本,,甚至產(chǎn)生了一個傳說即平安時代流行的薰香,,在日本的創(chuàng)始者是鑒真。

法隆寺五重塔

法隆寺夢殿

熏香的制法,,最初無疑是從中國傳入的,,《后漢書》的作者范曄(398-445)的著述中有現(xiàn)已佚失的叫《和香方》的合香專著,其后隋唐時期的香書也不少,。尤其是在7世紀的唐代,,制作薰香叫作煉香,據(jù)說流行過成為日本薰香鼻祖的煉香,。

東大寺獻物帳局部

鑒真是否是日本薰香始祖并未可知,,不過,打算將這么多種類和數(shù)量的香藥(香料和藥)帶入日本,,至少可以窺見香料在當時佛教禮儀,、醫(yī)學等方面的需要,可謂是貴重的記錄,。這個時代,,由于香料在佛教儀式中作為供香而使用,故而有廣泛需求,。

東野治之氏有觀點認為,,本來,鑒真第二次渡航失敗,,其攜帶的物品亦理當消失在海里,,那時的目錄是鑒真準備物品的基準,實際上即使第六次成功來日的攜帶物品中沒有香藥,,或許他也會帶來同樣的物品,。圣武天皇之母宮子皇太后生病之時,兼通醫(yī)學,、藥學的鑒真所奉之藥靈驗的記載見于《續(xù)日本紀》中,,因此,,至少當是部分香藥被帶到了日本。鑒真又和法榮同看護臥病在床的圣武天皇,,因其功績而在圣武歿后被任命為“大僧都”(僧綱之一,,僧都的最上位)。

平安時代的醫(yī)書《醫(yī)心方》中亦有鑒真的處方,,留存關(guān)于醫(yī)術(shù)的兩個處方,、藥物的兩個處方,可見鑒真精于醫(yī)療,。有觀點認為,,獻納給正倉院的藥物目錄《種種藥帳》的完成與鑒真有關(guān)。

鑒真第六次東渡帶入日本的物品目錄中有許多佛像,、以及“玉環(huán)水晶手幅,、西國琉璃瓶、菩提子念珠,、青蓮花(蓮之一種),、玳瑁碟子、天竺草履,、王義之真跡行書一帖、玉立跡行書三帖,、天竺朱和等雜體書,、水晶手幡”。據(jù)《唐大和上征傳》記載,,這些物品被進獻給了朝廷,。它們留置宮中,后光明皇后而成為給東大寺的獻納品也不足為奇,。

鑒真帶來的物品中特別引人注目的是“王羲之真跡行書一帖和王獻之真跡行書三帖”,。毋庸多言,王羲之是被稱作“書圣”的著名書法家,,其真跡即使在中國也相當珍貴,。鑒真在唐既有與高官接觸的機會,亦當有作為受戒時的酬謝,,而有被饋贈王羲之父子真跡的機會,。不過,也有人認為,,從王羲之在世之時,,其品就開始被模寫摹本,就算是所謂的真跡也可能是摹本之類真攜帶的物品若是真跡,,那么即便在唐也是極為稀少之物,。

大小王真跡帳

再者,,光明皇后之后給東大寺大佛的獻納目錄中有天平寶唐字二年(758)六月的“大小王真跡帳”,據(jù)此可知,,其中收有的被稱作“大小王書”的王羲之和王獻之父子的書法一卷,。后來被嵯峨天皇購買,現(xiàn)已不存,,有觀點認為是把鑒真帶來的文物制作成了卷軸,。

據(jù)說“大小王書”正面書有王羲之的書法九行七十七字,背面寫有其子王獻之的書法十行九十九字,,兩端為青褐色紙,,卷軸為水晶。據(jù)“大小王真跡帳”記載,,該書法作品歷代流傳,,為圣武天皇欣賞。所謂歷代流傳,,若是世傳于圣武朝以前的天皇一門,,那么“大小王書”與鑒真帶來物品沒有直接的關(guān)系;假如直至得到鑒真的,、真跡并未供失而是長傳于世的話,,也有可能是同一物品。

正是因為鑒真知悉在當時的日本,,王羲之父子的書法是如何貴重,,才將之進獻給皇宮。雖不知其是被裝裱成了“大小王書”還是另外保存,,總之無疑是與“大小王書”相提并論的珍貴書法,。這也給予了以王羲之父子的書法為字帖的、圣武天皇親筆的,、從中國的詩集中挑選出的與佛教相關(guān)的詩文之書《雜集》的字體以影響,。可見,,不僅是在佛教方面,,鑒真帶來的物品對于當時的書法文化也深有貢獻。

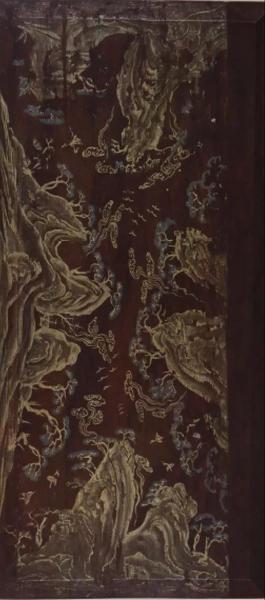

黑柿蘇枋染金銀山水繪箱

另外,,由于鑒真起先的住所被安排在東大寺內(nèi),,因此,獻上品之外的鑒真的日常用品也留在了東大寺,,也很可能存留在正倉院中倉或南倉中,。正倉院寶物中的黑柿蘇枋染金銀山水繪箱、漆彩繪花形皿(南倉),、黑柿蘇枋染金繪長花形幾(中倉)和刻雕梧桐金銀繪花形合子(南倉)等,,就被認為是鑒真帶來的物品,,或是隨同鑒真來日的弟子們(二十四人)在日本制作的物品。

據(jù)《唐大和上東征傳》記載,,鑒真第二次渡航失敗之時,,同行者中也包含玉作人、畫師,、雕刻家,、刺繡工、石碑工等各種工匠,。第六次渡航之際,,雖然不能確定這些工匠是否還在,然而鑒真在唐時就在所去之地建造寺院或修繕佛塔,,有著親自修寺,、造佛等的技術(shù)知識和經(jīng)驗;來日弟子當中,,有擅長制作佛具之人也不足為怪,。

鑒真不僅帶來了外國的文物,還向日本引進了生產(chǎn)文物的技術(shù)和知識,,可謂在醫(yī)學和藥學,、書道、建筑,、工藝等諸多方面都有巨大貢獻,。

節(jié)自[日] 河添房江 《唐物的文化史》,汪勃 / [日] 山口早苗譯,,商務印書館,2018年,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:鑒真 日本 物品