首頁>要聞要聞

第六屆中醫(yī)藥現(xiàn)代化國際科技大會—中藥資源創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展分會舉行

10月21日下午,第六屆中醫(yī)藥現(xiàn)代化國際科技大會第二分會——中藥資源創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展在成都舉行,。

成都中醫(yī)藥大學(xué)副校彭成表示,,以習(xí)近平同志為核心的黨中央高度重視中華優(yōu)秀傳統(tǒng)醫(yī)藥文化的傳承發(fā)展,明確提出“著力推動中醫(yī)藥振興發(fā)展”,,并從國家戰(zhàn)略的高度對中醫(yī)藥發(fā)展進(jìn)行全面謀劃和系統(tǒng)部署。中藥資源,,作為國家的重要資源儲備,,是中醫(yī)藥賴以發(fā)展的基礎(chǔ)資源。圍繞中藥資源創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行國際對話,,是實現(xiàn)健康中國,、推動中醫(yī)藥國際化發(fā)展的關(guān)鍵。

成都中醫(yī)藥大學(xué)副校彭成主持會議,。

四川省中醫(yī)藥管理局副局長米銀軍說,,四川作為我國中醫(yī)藥大省,中醫(yī)藥資源蘊(yùn)藏量,、常用中藥品種數(shù),、道地藥材數(shù)均居全國第一。中醫(yī)藥的發(fā)展要守好溯源求索的恒心、澤被蒼生的決心,、傳承創(chuàng)新的匠心的,,發(fā)揚(yáng)神農(nóng)嘗百草探尋奧秘的求索精神,發(fā)揚(yáng)李時珍歷盡二十七載譜寫經(jīng)典的奉獻(xiàn)精神,,發(fā)揚(yáng)屠呦呦發(fā)掘古方以青蒿治瘧疾的創(chuàng)新精神,。

國家中醫(yī)藥管理局科技司二級巡視員孫麗英認(rèn)為,從中醫(yī)藥創(chuàng)城創(chuàng)新的發(fā)展規(guī)律看,,中藥資源一直是中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ),,只有藥材優(yōu)質(zhì),才能保證更高的醫(yī)療水平,。近年,,中藥資源的保護(hù)與利用工作取得了一系列成果,但也存在部分野生中藥資源流失與枯竭,、中藥材供應(yīng)短缺,、中藥材生產(chǎn)技術(shù)相對落后等問題。因此,,希望各位專家圍繞大會主題共同研究探討中醫(yī)藥資源的發(fā)展問題,,分享學(xué)術(shù)成果,推動中醫(yī)藥資源在各國的進(jìn)一步發(fā)展,。

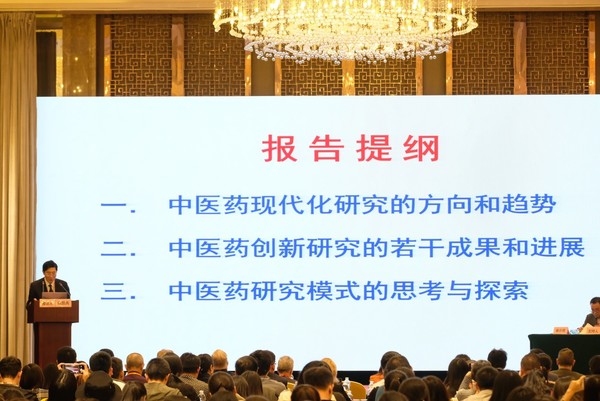

中國科學(xué)院院士陳凱先以“中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究的進(jìn)展和探索”為題,,綜述了中醫(yī)藥現(xiàn)代化發(fā)展的方向和趨勢,包括中藥資源保護(hù)與可持續(xù)利用,、中藥作用的物質(zhì)基礎(chǔ)與機(jī)制研究,、中藥標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量技術(shù)研究、中藥復(fù)方與新藥研究,、中藥新藥藥效評價和臨床研究,、中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化研究等。近年來,,中醫(yī)藥取得的重大代表性成果有:中藥方劑復(fù)方黃黛片治療急性早幼粒白血病,、中藥藥物代謝markers概念的提出、液相色譜電解質(zhì)效應(yīng)+脈沖梯度色譜技術(shù)的應(yīng)用,、復(fù)方丹參滴丸多成分藥代動力學(xué)研究,、971創(chuàng)新藥物的開發(fā)與扶正化瘀方的應(yīng)用、中醫(yī)“四診”的信息化,、智能化研究等,。

中國科學(xué)院院士陳凱先在作報告,。

彭成以“系統(tǒng)中藥與多維評價”為題,,以道地藥材為切入點,明確道地藥材優(yōu)良的種植資源,,適宜的生長環(huán)境,,特有的加工技術(shù),,顯著的臨床療效和傳統(tǒng)的人文思想五大要素,圍繞“系統(tǒng)中藥”的由來,、概念與發(fā)展,,介紹以“品-質(zhì)-制-性-效-用”為核心的系統(tǒng)中藥提出過程,并以附子,、益母草為例系統(tǒng)講解系統(tǒng)中藥學(xué)的研究模式與方法,,指出系統(tǒng)中藥是發(fā)掘與創(chuàng)新中藥研究的重要思路。

歐洲藥典委員會中藥委員會教授 Gerhard Franz 以“European Phytomedicine versus Traditional Chinese Medicine”為題,、歐洲藥典中藥專家委員會主席教授Rudolf Bauer以“Quality requirements for TCM products in Europe”為題,、荷蘭萊頓大學(xué)歐洲中藥和天然化合物研究中心教授王梅以“Globalization of Chinese medicine: Opportunities and Challenges from EU market perspective”為題,分別從中醫(yī)藥在歐洲的注冊,、發(fā)展和存在問題進(jìn)行了詳細(xì)的分析,,為中醫(yī)藥的在歐洲的國際化發(fā)展提供了翔實的數(shù)據(jù)和發(fā)展策略。

泰國泰中醫(yī)藥研究院教授Anchalee Chuthaputti以“Policy on the Development of Herbal Products and Thai Massage for the economy of Thailand”為題,、香港大學(xué)教授沈劍剛“氧化與還原平衡:腦卒中神經(jīng)保護(hù)和修復(fù)的治療靶點及其在中醫(yī)藥應(yīng)用”為題,,分別進(jìn)行了主題報告,講解了中醫(yī)藥在香港,、泰國的發(fā)展情況,,報告獲得全場人員的高度關(guān)注與熱烈歡迎。

中國中醫(yī)科學(xué)院研究員郭蘭萍以“中藥生態(tài)農(nóng)業(yè)研究及最新進(jìn)展”為題,、中國人民解放軍總醫(yī)院第五醫(yī)學(xué)中心研究員肖小河以“中藥質(zhì)量評控:新時代,、新策略”為題、美國喬治亞州立大學(xué)教授Huang Zhen以“Selenium Nucleic Acids for Therapeutic Structure and Function Studies”為題,、深圳市藥品檢驗研究院教授王鐵杰以“Holistic quality assessment of traditional Chinese medicine based on pattern recognition”為題,,分別對中醫(yī)藥接軌國際的技術(shù)進(jìn)行了分析,為中醫(yī)藥的創(chuàng)新技術(shù)研究提供了新思路,。(馬驍)

編輯:周佳佳

關(guān)鍵詞:中藥 中醫(yī)藥 資源