首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

一件銀盒的歷史與美學(xué)

一九六八年,,英國大英博物館入藏一件中國宋代銀盒(編號為1968,,0422.12,,以下簡稱“大英銀盒”),,為沃爾特·賽奇威克夫人遺贈。銀盒為圓形,,由盒蓋與盒身兩部分組成,,以子母口相扣合。直徑21.5厘米,,高度不詳,。這件銀器目前被稱作“銀盒”。中英兩國學(xué)者都曾對銀盒蓋面中央圖像進(jìn)行過描述與推測,,而對其所蘊含的豐富內(nèi)容和故事情節(jié)的詮釋,,還有進(jìn)一步拓展的空間。

(《海外藏中國古代文物精粹·英國大英博物館卷》)

銀盒的功能與定名

銀盒為漆木胎,,包裹一層薄銀片,。盒原有若干層,僅存盒蓋與其中一層,。從外部形態(tài)看,,銀盒是扁圓形的,另有兩件器形與其相似的鏡盒可以作為參考,。南京博物院藏北宋磁州窯白地黑花蓮紋瓷鏡盒,,在盒蓋中心的三道弦紋圈內(nèi)、雙如意形鈕兩側(cè),,分別寫有“鏡”“盒”兩字,,直接將瓷盒的功能標(biāo)注于器表之上,其腹部飾以一周纏枝草葉紋(龔良主編:《南京博物院》),。

一九九〇年,,在福建省福州市茶園山中心小學(xué)操場發(fā)掘出南宋許峻夫妻合葬墓。左室為南宋淳祐十年(一二五〇)許峻妻子陳氏之墓,。墓室中部出土一件鎏金銀鏡盒,,為六出棱邊形,子母口,,器形扁平,。通體鎏金,蓋面中部為呈順時針方向旋轉(zhuǎn),、略微凸起的雙鳳紋,,周飾花卉紋,腹部飾以兩周纏枝草葉紋,??趶?3.7厘米,高5.9厘米,。盒內(nèi)盛放一面六出棱邊形銅鏡(福建省博物館:《福州茶園山南宋許峻墓》),。

(《中國金銀玻璃琺瑯器全集》2《金銀器二》)

上述兩例鏡盒,,或于蓋上標(biāo)出器名,或內(nèi)放銅鏡,,功能十分明確,。器形扁圓,分為盒蓋,、盒身,,蓋體中央裝飾植物或動物紋飾,腹部飾以纏枝草葉紋,。大英銀盒形制與其近似,,已具備了盛放鏡子的基本條件。蓋面飾以多種植物紋飾,,腹部亦裝飾纏枝草葉紋,,與鏡盒有較高的相似度。

(《海外藏中國古代文物精粹·英國大英博物館卷》)

同時,,大英銀盒的內(nèi)部結(jié)構(gòu)值得重視,。盒中有一個隔板,將銀盒的內(nèi)部空間劃分為上下兩個部分,。這一內(nèi)設(shè)隔層的獨特結(jié)構(gòu),,與河南偃師杏園唐代李景由墓漆木匣、江蘇常州半月島南唐墓漆鏡盒相仿,。唐代開元二十六年(七三八)李景由墓所出方匣,,內(nèi)部上層加一木屜,放置大木梳及金釵飾物,,下層有鎏金銅鏡,、鎏金銀盒、小銀碗及圓形漆粉盒等(中國社會科學(xué)院考古研究所:《偃師杏園唐墓》),。一九八五年,,在江蘇省常州市半月島附近發(fā)掘一座五代十國時期南唐墓,出土漆鏡盒兩件,,形制相同,,紋飾略異。其中,,一號鏡盒較為完整,,平面呈方形圓角,內(nèi)外髹黑漆,,盛有一面“長命富貴”銘文鏡,。盒中放置隔板,中部嵌有毛雕團(tuán)花紋銅片,,團(tuán)花中央開一圓孔,。鏡盒邊長21—22厘米,,高8.5厘米(常州市博物館:《江蘇常州半月島五代墓》)。

(《中國漆器全集》第四卷《三國-元》,,福建美術(shù)出版社,1995年)

,?還有一個需要關(guān)注的細(xì)微之處,,就是大英銀盒隔板中央有一個圓孔,它不是臨時穿鑿的,,而是在設(shè)計之初有意預(yù)留的,。銀盒的功能決定了自身的結(jié)構(gòu)。這個圓孔應(yīng)該是為了便于放置銅鏡,,將鏡背的圓形鏡鈕固定于孔中,。旁證材料有江蘇常州半月島南唐墓出土一號漆鏡盒、日本奈良正倉院藏山水八卦鏡高麗錦鏡盒,。日本這件鏡盒形制雖為八角,,卻已接近圓形,由盒蓋,、盒身兩部分組成,,盒身底部平整,中央有一個圓孔(奈良國立博物館:《正倉院展目錄》,,第五十八回),。

通過對不同時期鏡盒,、鏡匣內(nèi)部結(jié)構(gòu)的剖析,,可以對大英銀盒的功能做一合理推測:隔板上層平放銅鏡,鏡面朝上,,鏡背向下,,鏡鈕自然放入銀盒隔板中央的圓孔內(nèi)。下層置以梳妝需要的其他用具,,如梳子,、粉盒或飾品等。正是因為此為一件在器具內(nèi)部放置銅鏡的銀鏡盒,,才會在其外部盒蓋最為顯著的位置上刻畫臨鏡寫真圖,,從而達(dá)到內(nèi)容與形式的完美統(tǒng)一。經(jīng)過一系列的考證,,初步判定大英銀盒應(yīng)是盛放鏡子的鏡盒,。至于是稱為“鏡盒”,還是名為“鏡奩”,,這個定名問題也有討論的必要,。

南京博物院藏磁州窯燒造的瓷器上有“鏡盒”一名,,本為俗名。據(jù)《中國陶瓷史》所云,,磁州窯瓷器的消費者群體是商人,、市井小民?!扮R盒”之名,,反映了社會平民階層對此類器具的一般稱謂,是俗名,,其正式名稱應(yīng)該是“鏡奩”,,這是一個自漢代以來一直沿用的名稱。沈從文,、孫機(jī)等先生曾對漢代鏡奩做過探討,,也有學(xué)者對自戰(zhàn)國至宋代出土鏡奩實物資料進(jìn)行過大致的梳理(王鋒鈞:《中國古代置鏡方式研究》)。在宋代詩詞中,,就有一些關(guān)于“鏡奩”的詞句:

峨然九女鬟,,爭出一鏡奩。(王安石:《和平甫舟中望九華山》之一)

鏡奩掩月,,釵梁拆鳳,,秦箏斜雁。(陸游:《水龍吟》)

喜嘶蟬樹遠(yuǎn),,盟鷗鄉(xiāng)近,,鏡奩光里。(周密:《過秦樓》)

寶鏡奩開素月空,,晚妝慵結(jié)繡芙蓉,。(陳允平:《浣溪沙》)

銀鏡奩的相對年代

關(guān)于這件銀鏡奩的年代,一般觀點只是籠統(tǒng)地說“宋代”,,到底是北宋還是南宋,?未見有人細(xì)究。

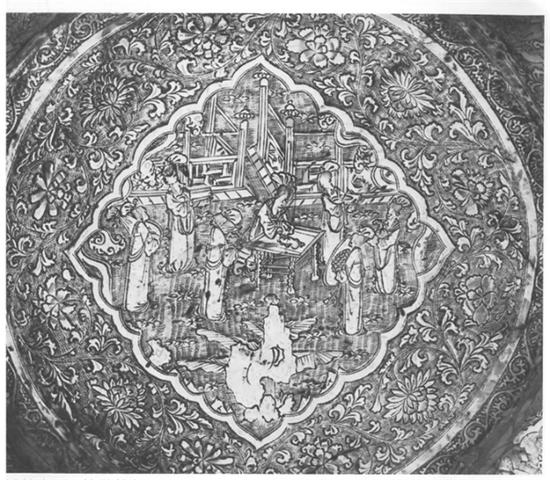

大英銀鏡奩蓋頂隆起,,頂平,,蓋頂紋飾由內(nèi)向外分為三個層次。內(nèi)層位于蓋頂中部,,為主體紋飾,。有一面積較大的菱形開光,每邊由七條較寬的弧線連接而成,,內(nèi)側(cè)以細(xì)弧線勾邊,,中間是一幅構(gòu)圖嚴(yán)謹(jǐn)、刻畫細(xì)膩的人物故事畫,。中層見于菱形開光四面,,滿飾牡丹,、菊花等纏枝花卉紋,這是北宋瓷器上常用的裝飾手法,。外層以一周弦紋圈與中層紋飾相隔,,位于蓋頂邊緣,飾一周纏枝草葉紋,。蓋頂邊緣與斜面相接,,斜面上以嬰戲紋與纏枝牡丹紋相間裝飾。斜面外展,,與飾以纏枝草葉紋的蓋側(cè)面相連,形成一周突棱,。蓋身直壁,,亦飾有一周纏枝草葉紋。奩蓋頂與斜面交接處器表略有殘損,,后經(jīng)修補,。

根據(jù)器表紋飾的特點、風(fēng)格來看,,此器的相對年代應(yīng)該是北宋晚期,。主要有以下佐證材料:

其一,一九七六年,,河南省濟(jì)源縣勛掌村出土一件北宋三彩枕,,枕面為三連弧雙線框菱形開光,其內(nèi)繪以聽琴圖,,枕面除中部開光及左右四幅圓形畫面之外,,空白處均飾以纏枝草葉紋(衛(wèi)平復(fù):《兩件宋三彩枕》)。大英銀奩則是蓋面中央為七連弧雙線框菱形開光,,內(nèi)繪一幅人物故事畫,。蓋面邊緣一周,奩蓋,、奩身側(cè)面各裝飾一周纏枝草葉紋,。在裝飾手法上,兩者有相似之處,。

(河南博物院:《中原古代文明之光》,,科學(xué)出版社,2011年,,326頁)

其二,,北宋石棺蓋上雕刻的紋飾,與大英銀鏡奩蓋斜面以嬰戲紋與纏枝牡丹紋相間裝飾的手法接近,。嬰戲紋為北宋時期常見的一種紋飾,,這種裝飾題材在南北瓷窯燒造的瓷器上均能見到,。河南濟(jì)源勛掌村出土宋三彩枕面上的四組嬰戲圖像,即是例證,。需要強(qiáng)調(diào)的是一條關(guān)于嬰戲紋的紀(jì)年材料,。一九六四年,在河南省孟津縣張盤村發(fā)現(xiàn)一具北宋崇寧五年(一一〇六)洛陽張君石棺,,棺蓋上雕刻纏枝牡丹紋,,碩大的花朵之間飾以攀枝童子與騎獸童子,姿態(tài)各異(黃明蘭,、宮大中:《洛陽北宋張君墓畫像石棺》),。以童子與牡丹紋相間交錯作為紋樣的裝飾手法,亦見于大英銀鏡奩蓋斜面上,。

,?其三,北宋瓷枕,、方磚上的纏枝草葉紋與大英銀鏡奩上的紋飾風(fēng)格近似,。纏枝草葉紋,亦稱卷草紋,、蔓草紋,。纏枝紋始見于戰(zhàn)國,發(fā)展于兩漢,、南北朝,,盛行于唐宋,承襲于元明清,。大英銀鏡奩蓋,、奩身上共計有三周纏枝草葉紋作為邊飾,以波線,、圓渦線,、凸點紋組合成二方連續(xù)的橫向裝飾帶。

一九八八年,,河南省新鄭市菜園馬村出土一件北宋白釉珍珠地劃花豆形瓷枕,。枕側(cè)面均飾以二方連續(xù)纏枝草葉紋,其形態(tài),、構(gòu)圖與大英銀鏡奩上的纏枝草葉紋相仿,,唯瓷枕上的紋飾線條較寬,鏡奩上的紋飾線條細(xì)窄,,在細(xì)節(jié)處理上略有差異,。

(張柏主編:《中國出土瓷器全集》12《河南》,科學(xué)出版社,2008年,,143頁)

一九九一年,,在河南省洛陽市老城區(qū)老集發(fā)掘一處北宋衙署庭園遺址時,清理出一條東西向花磚路,,路面是用纏枝草葉紋方磚鋪成,。在庭院夯土隔墻西側(cè)出土一塊素面方磚,正面陰刻“崇寧五年十月乙丑九十號丁安汝州”,?!俺鐚幬迥辍奔垂灰哗柫辍S纱丝芍?,該庭園遺址的相對年代應(yīng)該是北宋晚期,,纏枝草葉紋方磚的年代亦屬北宋晚期(中國社會科學(xué)院考古研究所:《隋唐洛陽城:1959—2001年考古發(fā)掘報告》)。這種方磚上的紋飾與大英銀鏡奩上裝飾的纏枝草葉紋,,形態(tài)特點近似,。

南宋的纏枝草葉紋與北宋的略有不同,在簡報,、圖錄中被稱為“卷草紋”。一九七一年,,南京市浦口區(qū)江浦黃悅嶺南宋慶元元年(一一九五)張同之墓出土一件卷草紋銀瓶,,通體壓印卷草紋,并鏨以珍珠紋地(南京市博物館:《江浦黃悅嶺南宋張同之夫婦墓》),。一九八〇年,,南京市下關(guān)區(qū)幕府山宋墓發(fā)現(xiàn)一件吉州窯褐彩卷草紋瓷瓶,器身肩至腹部以褐彩繪卷草紋(南京市博物館編:《故都神韻:南京市博物館文物精華》),。這兩件宋代器物上裝飾的卷草紋,,與大英博物館藏銀奩奩身外壁上的纏枝草葉紋風(fēng)格還有一些差異,需要仔細(xì)對比才能看出,。銀瓶上的卷草紋線條剖面是弧形鼓凸的,,線條略顯硬朗,卷草較短,;而大英銀奩上的纏枝草葉紋剖面是平直的,,線條柔美舒展。瓷瓶上的卷草紋,,在一個纏枝單元內(nèi),,竟然可容納四組卷草紋,與大英銀奩上的紋飾迥異,。

綜合以上各類出土材料,,特別是北宋紀(jì)年資料,可以看出大英銀鏡奩上的紋飾,無論是作為主體裝飾的牡丹紋,、菊花紋,、嬰戲紋,還是作為輔助裝飾的纏枝草葉紋,,均與北宋三彩器,、瓷器、石刻等的裝飾風(fēng)格近似,,從而可以初步推斷銀鏡奩的相對年代應(yīng)在北宋晚期,。本文所引與大英銀鏡奩紋飾相近的實物資料,均源于中原地區(qū),,當(dāng)時以東京汴梁城為核心的中原地區(qū)是經(jīng)濟(jì),、文化最為發(fā)達(dá)的區(qū)域,由此推測大英銀鏡奩的生產(chǎn)有可能來自這一地區(qū),。

蓋面的圖像分析

大英銀鏡奩蓋面中央為七連弧雙線框菱形開光,,內(nèi)有一幅人物故事畫。畫面中心是一位仕女坐于鶴膝桌前的椅子上,,正在揮毫作畫,,畫中人物頭像已初具輪廓。作畫仕女的面前站立著三位侍女,,呈三角形分布,,分別手持不同物品。緊挨桌角,、距仕女最近的侍女雙手捧著一件長方形硯臺,,側(cè)身探頭看女主人作畫;位于中間的侍女距桌子最遠(yuǎn),,抱著一個口部扎緊的橢圓形袋子,;立于仕女左前側(cè)的侍女,手握鏡鈕,,將一面巨大的圓鏡映對著仕女,,以便于主人臨鏡作自畫像。作畫仕女的背后亦立有三位侍女,,分別持有唾盂,、上小下大束口的袋子及長方匣。畫面前景是一塊造型奇特的假山石,,從山石背后伸展出平直,、寬大的芭蕉葉。背景則是欄桿窄徑,,引入縱深,,給人以無盡的想象空間。

這無疑是一幅構(gòu)圖完美的仕女臨鏡寫真圖。但它描繪的究竟是怎樣的一個人物故事,?尚未看到令人滿意的答案,。我受邢義田先生所倡導(dǎo)“榜題與格套”圖像解讀方法的啟發(fā),找到了釋讀此圖的突破口,。

在諸多臨鏡題材的圖像資料中,,臨鏡圖較多而臨鏡寫真圖少,帶有榜題的臨鏡寫真圖數(shù)量更少,,僅見兩幅,。一是民間收藏的一面宋金時期的仕女畫像銅鏡,鏡鈕下方是一張鶴膝桌,,桌前站立一名侍女,,手捧大圓鏡。一位女主人坐于桌后,,臨鏡寫真,。鏡鈕上方中央是一凸起的方塊,陰刻詩一首,,已漫漶不清,,難以辨識。二是中國國家博物館珍藏一幅明代繪畫《千秋絕艷圖卷》,,這是以歷史上諸多美人故事為素材創(chuàng)作的大型仕女圖長卷,。其中,圖一四為《薛姬臨鏡寫真圖》,。一位女子坐在桌前,鋪開一紙,,對著放置于鏡臺上的一面圓鏡,,揮毫作畫,將自己的美麗面容再現(xiàn)于畫幅之上,。畫面右上角有楷書題詩:“薛姬,。幾回欲下丹青筆,愁向妝臺寶鏡明,。寫出素顏渾似舊,,請君時把畫圖臨?!?/p>

(《中國歷代仕女畫集》)

畫上所寫的“薛姬”,,即唐代才女薛媛,題詩是從薛媛寫給丈夫南楚材的詩作《寫真寄夫》中演化而來的,,《寫真寄夫》詩收錄于《全唐詩》卷七九九,,最早源于晚唐范攄《云溪友議·真詩解》:

濠梁人南楚材者,旅游陳穎(潁)。歲久,,穎(潁)守慕其儀范,,將欲以子妻之。楚材家有妻,,以受穎(潁)牧之眷深,,忽不思義,而輒已諾之,。遂遣家仆歸取琴書等,,似無返舊之心也?;蛑^求道青城,,訪僧衡岳,不親名宦,,唯務(wù)玄虛,。

其妻薛媛,善書畫,,妙屬文,;知楚材不念糟糠之情,別倚絲蘿之勢,,對鏡自圖其形,,并詩四韻以寄之。楚材得妻真及詩范,,遽有雋不疑之讓,,夫婦遂偕老焉。里語曰:“當(dāng)時婦棄夫,,今日夫離婦,。若不逞丹青,空房應(yīng)獨自,?!毖︽隆秾懻婕姆颉吩娫唬骸坝碌で喙P,先拈寶鏡端,。已驚顏索寞,,漸覺鬢凋殘。淚眼描將易,,愁腸寫出難,。恐君渾忘卻,,時展畫圖看,?!?/p>

根據(jù)這一歷史文獻(xiàn)所記述的內(nèi)容,反觀大英博物館藏銀鏡奩蓋上的這幅圖像,。仕女作自畫像,,前后左右共計有六位侍女。與其自身繪畫創(chuàng)作活動關(guān)系最為密切的三位侍女,,距仕女最近,,即左前方捧硯臺者、正前方持鏡者及女主人右側(cè)拿唾盂者,,呈半圓形環(huán)繞狀,。與仕女空間距離較遠(yuǎn)的其他三位侍女,分別持以口部捆扎結(jié)實的橢圓形袋子,、上小下大的袋子,、長方匣。為什么在女主人臨鏡寫真之時,,三位侍女?dāng)y帶這三件看來與繪畫沒有直接關(guān)聯(lián)的物件呢,?

如果將這一畫面與上述文獻(xiàn)結(jié)合起來進(jìn)行分析,就會較為容易地找到答案,。唐代薛媛的丈夫南楚材被陳穎太守相中,,欲將自己的女兒嫁給他,楚材家中有妻,,卻答應(yīng)了這樁婚事,,“遂遣家仆歸取琴書等”,。其妻薛媛見仆人歸家取物,,知楚材有異心,,“對鏡自圖其形,并詩四韻以寄之”,。大英銀鏡奩蓋中央畫面所描繪的,,正是薛媛“對鏡自圖其形”的場景。坐于桌前臨鏡寫真者應(yīng)是薛媛,,距其最近的三位侍女捧硯臺、握銅鏡,、持唾盂,,與作畫者有直接關(guān)聯(lián)。另外三位侍女手持捆扎結(jié)實的袋子,、長方匣,,則是與楚材派遣家仆回家鄉(xiāng)取琴書等物相關(guān)。

最后,,值得一提的是,,在文本向圖像轉(zhuǎn)換的過程中,,發(fā)生了一點變異。南楚材讓仆人回家取“琴書”,,應(yīng)該是指古琴與書籍,。放置古琴的琴囊形制為長條形,在圖像表現(xiàn)時卻變成了上小下大圓底狀,,以至于被人理解為內(nèi)置琵琶,,亦在情理之中。之所以會出現(xiàn)這一問題,,大概是畫家在對歷史故事文本誤讀之后產(chǎn)生的偏差,,將文字記述中的“琴”理解為“琵琶”,而非“古琴”,,所以呈現(xiàn)出來的圖像不是琴囊,,而是裝著琵琶的袋子?!扒佟庇袃煞N含義,,狹義是指古琴,廣義是某些樂器的統(tǒng)稱,,琵琶即屬于廣義上琴的范疇,。北宋蘇軾《雜書琴事十首》第二篇《歐陽公論琴詩》:

“昵昵兒女語,恩怨相爾汝,。劃然變軒昂,,勇士赴敵場?!贝送酥堵牱f師琴》詩也,。歐陽文忠公嘗問仆:“琴詩何者最佳?”余以此答之,。公言此詩固奇麗,,然自是聽琵琶詩,非琴詩,。

從這條文獻(xiàn)來看,,歐陽修認(rèn)為,唐代韓愈的《聽穎師琴》這首詩,,是描寫聽琵琶感受的詩作,,并不是寫關(guān)于古琴的詩歌??梢姀V義上“琴”的含義,,不僅是指古琴,而且也可指代琵琶,。

本文從頭到尾都在講述一件銀盒的故事,。它不是傳說中神秘的“潘多拉的盒子”,,只是一件貌似尋常卻又值得細(xì)細(xì)咀嚼的藝術(shù)品,靜靜地躺在展柜里,,凝望著展廳中往來穿梭的匆匆過客,。由于展柜玻璃的阻隔,人們甚至無法近距離觀賞,,也難以看清楚盒上刻畫細(xì)膩的人物圖像及各類繁縟復(fù)雜的植物紋飾,,更無法結(jié)合歷史文獻(xiàn)來闡釋盒蓋畫面中包含的更多故事情節(jié)。今天,,借助于大英博物館提供的高清晰圖片和這篇小文的解讀,,不僅可為海外藏中國文物提供學(xué)術(shù)支撐,亦可幫助讀者感受將近千年之前宋人智慧創(chuàng)造出的情感與藝術(shù)的結(jié)晶,。這何嘗不是今人穿越時空,、領(lǐng)悟先賢巧思的最佳方式呢?

作者霍宏偉系中國國家博物館研究館員,,此文原載《讀書》2018年第11期,,原標(biāo)題為《霍宏偉:一件銀盒的定名與解讀》,現(xiàn)標(biāo)題為編者所擬,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:纏枝 大英 草葉 銀盒 中國宋代銀盒

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進(jìn)博會機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅