首頁(yè)>書(shū)畫(huà)·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

甲金文當(dāng)真是書(shū)法之源流嗎

商周時(shí)期的書(shū)藝有著一個(gè)從契刻到刻劃,再至?xí)鴮?xiě)的認(rèn)識(shí)過(guò)程,,盡管所依據(jù)的也主要是龜甲契文,、銅器銘文、陶器刻劃文字等非純粹的書(shū)寫(xiě)材料,。因此陶銅玉器上的朱書(shū)或墨書(shū)文字開(kāi)始進(jìn)入書(shū)法研究者與古文字古史研究者的視野內(nèi),,對(duì)大家的認(rèn)識(shí)震動(dòng)不小。

▌伯懋父簋墨書(shū)及其他

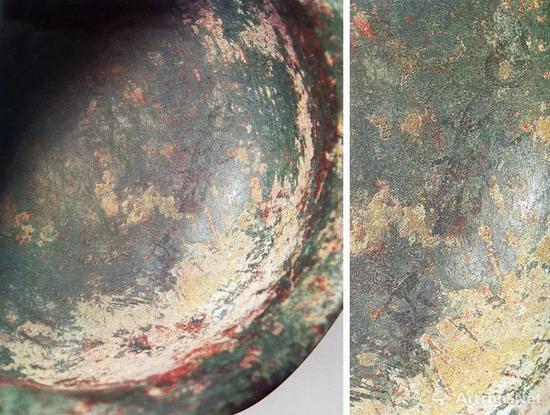

在河南洛陽(yáng)北窯的西周貴族墓地所出土的伯懋父簋上的墨書(shū)更是極具水準(zhǔn),,一同所出的還有帶有墨書(shū)的銅戈以及鉛戈,。伯懋父簋在西周康王時(shí)期,于內(nèi)底一側(cè)存留“白(伯)懋父”三字墨跡,。

河南洛陽(yáng)北窯出土伯懋父簋

采自中國(guó)古代書(shū)畫(huà)鑒定組編《中國(guó)法書(shū)全集·1·先秦秦漢》,,文物出版社 2009年

洛陽(yáng)北窯墓地的發(fā)掘者蔡運(yùn)章認(rèn)為,這三字“筆勢(shì)勁韌遒美,,字形整肅均齊,,筆畫(huà)中肥而首尾出鋒,有明顯的波磔,?!住熬Y尖而下部渾圓,中間橫筆微帶弧曲,?!止P畫(huà)起止多顯鋒露芒?!浮肿蠊P露鋒向下疾行而又彎鉤上收,,運(yùn)筆圓熟自如,末筆藏鋒而重捺輕收”,,可以看出西周書(shū)者(姑且將在銅簋上作字之人稱(chēng)為書(shū)者,,或是原初書(shū)法家)行筆的筆意。

河南洛陽(yáng)北窯出土西周銅簋上的墨書(shū)摹本

采自《中國(guó)法書(shū)全集·1·先秦秦漢》

至少在單字“父”上看出行筆筆順,,首筆必然是豎彎鉤(為表述方便,,暫且以楷書(shū)的筆畫(huà)名稱(chēng)意代,下同),,因行筆最后略疾速,,形成一個(gè)比較尖銳的挑勾,這時(shí)筆鋒恐非中鋒能夠落下次筆,,就須有重重一頓來(lái)正筆鋒,。所以,,次筆一定是“父”字右側(cè)的橫折。橫折段的起筆處濃濃的頭,,可以理解為頓筆,,也能用回筆藏鋒處理之。兩者的處理方法依筆材料性質(zhì)的不同而定,。橫折收筆處的筆速未有首筆快,,所以不甚尖銳,乃是筆鋒自然離開(kāi)書(shū)寫(xiě)載體——銅器,,形成略略的一個(gè)偏鋒,,所以就圓轉(zhuǎn)回來(lái),為末筆撇豎自然的起筆,;也可看作次,、末筆的承接是形成了形斷而意不斷的圓弧。從書(shū)法操作意義的角度來(lái)看,,僅墨書(shū)三字的這件銅簋似乎能夠超過(guò)有著長(zhǎng)篇鑄刻銘文的銅器,。對(duì)于這個(gè)墓群的主人,我們猜想應(yīng)是愛(ài)好習(xí)字的一家人,,在隨葬的青銅器上選擇書(shū)寫(xiě)而非鑄刻,。

河南洛陽(yáng)北窯出土西周銅簋上的墨書(shū)

采自《中國(guó)法書(shū)全集·1·先秦秦漢》

伯懋父簋上的墨書(shū)僅三個(gè)字,相比較大量的銅器銘文來(lái)說(shuō)無(wú)足輕重,,但對(duì)于商周書(shū)法而言,,卻是極為珍貴的,因?yàn)椤八^墨跡,,實(shí)際上包括墨書(shū)和朱書(shū)兩種文字遺跡,,它們代表了當(dāng)時(shí)書(shū)寫(xiě)的原貌,藝術(shù)價(jià)值不一定很高,,但對(duì)書(shū)法史研究有著重要的意義”,。我想,這個(gè)意義在于是屬當(dāng)時(shí)所寫(xiě),,并未有轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的失真情況,,“當(dāng)時(shí)用筆的痕跡仍歷歷在目,生機(jī)勃勃,,它的價(jià)值是十分值得尊重的,,對(duì)于書(shū)法研究真跡的確是最好最理想的方法”。因?yàn)椴阁珪?shū)的存在,,使得進(jìn)入早期書(shū)寫(xiě)史的材料中,,不再只有商代甲骨,、周代金文這么簡(jiǎn)單,,“除了甲骨文,、金文以外,商周時(shí)期還有另外一種使用毛筆的書(shū)法藝術(shù)形式”,。在先秦書(shū)法史上,,商代甲骨、周代金文不具備“一次性”書(shū)寫(xiě)的性質(zhì),,存在與當(dāng)時(shí)書(shū)法情狀走樣的程度,。如果把“寫(xiě)”問(wèn)題引入金文、甲骨之中,,它們與伯懋父簋墨書(shū)有著截然不同的分野,。

河南安陽(yáng)殷墟出土帶有朱書(shū)的卜龜

采自《中國(guó)法書(shū)全集·1·先秦秦漢》

▌商周書(shū)法的再思考

因?yàn)橛忻P,才會(huì)有所謂的“書(shū)法”,,“毛筆的材質(zhì),、工藝、形制及其使用方法,,處處蘊(yùn)含并體現(xiàn)著中華文化的深邃內(nèi)涵”,。毛筆軟性毫穎,能夠有一定儲(chǔ)墨量,,在一次蘸墨過(guò)程中的墨色變化,,以及順?shù)h逆鋒鉸毫所引起的下墨順暢與否則是中國(guó)書(shū)法的神秘之處。然而較之隸變之后時(shí)期,,先秦書(shū)藝還存在一個(gè)書(shū)體與字體相互混雜相互影響的情況,,對(duì)于字體的變化甚至是相當(dāng)敏感的。

商周時(shí)期的甲金文字是中國(guó)書(shū)法的淵藪?,F(xiàn)今凡涉及中國(guó)書(shū)法史的著作,,都不可避免地上追到商代甲骨文、西周的銅器銘文,??墒牵@時(shí)候的甲金文字與后世“書(shū)法”或是書(shū)寫(xiě)究竟是何關(guān)系,,再如這樣的文字痕跡可否構(gòu)成關(guān)于文字的圖像文化場(chǎng)景,,這些問(wèn)題無(wú)論是考古學(xué)、古文字學(xué)或者是書(shū)法史都不曾考慮和解決的問(wèn)題,。再退一步說(shuō),,這時(shí)的中國(guó)并未見(jiàn)獨(dú)立的書(shū)法家,商代甲骨刻手固然書(shū)藝超群,,但史不傳名,。回望西周的書(shū)法,,也是在制作于鐘鼎彝器之上的銘文,,并看不到商周時(shí)期的某位書(shū)法家慨然自由的書(shū)寫(xiě)(如果這時(shí)真有這樣自由的書(shū)法家的話(huà)),。在“前藝術(shù)家”的先秦書(shū)法史中,之前所提到的考古學(xué),、古文字學(xué)甚或書(shū)學(xué)都很難全面地予以闡述,,相反如借用圖像學(xué)的相關(guān)知識(shí)加以解說(shuō)可能會(huì)析縷內(nèi)中奧妙。畢竟這時(shí)的甲金文字不是如在簡(jiǎn)牘帛素等材料上的“一次性”書(shū)寫(xiě)完成,,反而是具有很大的制作意味,。

叢文俊在《商周青銅器銘文書(shū)法論析》引入更重要的一個(gè)概念——“篆引”。并在其后所著的《中國(guó)書(shū)法史·先秦秦代卷》系統(tǒng)化:“我們合篆,、引二字,,以‘篆引’為專(zhuān)用名詞,用來(lái)衡量古文字象形符號(hào)系統(tǒng)之內(nèi)各種書(shū)體的式樣特征,、風(fēng)格美感,、彼此間的關(guān)聯(lián)及發(fā)展變化等。其中篆代表大小篆書(shū)體線(xiàn)條的等粗,、排列組合中的等距等曲長(zhǎng),、式樣的轉(zhuǎn)曲擺動(dòng)之類(lèi)似圖案花紋的特征,引代表書(shū)寫(xiě)的轉(zhuǎn)引筆法”,。叢文俊提出的“篆引”概念相當(dāng)重要,,它使得先秦書(shū)法討論擺脫了只在青銅器銘文遺存上的研究,更加深入到背后的書(shū)寫(xiě)活動(dòng),,“大篆書(shū)體是漢字脫略古形之后第一個(gè)發(fā)展階段的規(guī)范式樣,,也是‘篆引’的前期形態(tài),它的形成,,在商末周初的金文書(shū)法中即已露出端倪”,。然而,遺憾的是在凹陷銅器的銘文中,,這種特點(diǎn)比較微弱,,只能依靠書(shū)法家的經(jīng)驗(yàn)感覺(jué)。而伯懋父簋墨書(shū)所顯示的證據(jù)卻是顯見(jiàn)的,,可以比較容易地觀察到,。

散車(chē)父壺

采自曹瑋主編《周原出土青銅器·2》,巴蜀書(shū)社2005年

伯懋父簋墨書(shū)的出現(xiàn),,使我們更可能將金文在書(shū)法范疇內(nèi)進(jìn)行考察,,畢竟“古代銘刻的形式之美屬于書(shū)法藝術(shù)的范疇,它不僅有其獨(dú)特的審美要求,,而且表現(xiàn)得相當(dāng)突出”,。也正是基于此,我們?cè)竽懙脑O(shè)想這個(gè)墓群的主人是愛(ài)好習(xí)字的一家人,。當(dāng)然我們這一不成熟的商周書(shū)法探研工作只是一個(gè)開(kāi)端,,也多屬于蠡測(cè)的范疇,,我們也盡力解決書(shū)法的起源之探。文字的起源與書(shū)法的起源并不是一回事,,也需要把甲金文中非書(shū)法的因素剝離出來(lái)。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:書(shū)法 金文 墨書(shū) 書(shū)寫(xiě)

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮

走進(jìn)塔吉克斯坦納烏魯茲宮 也門(mén)霍亂病例激增

也門(mén)霍亂病例激增 2019亞洲商務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)開(kāi)幕

2019亞洲商務(wù)航空大會(huì)及展覽會(huì)開(kāi)幕 世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館

世界園林巡禮——日本大宮盆栽美術(shù)館 巴黎圣母院:浩劫之后

巴黎圣母院:浩劫之后 鄱陽(yáng)湖畔的瓜田“跑道”

鄱陽(yáng)湖畔的瓜田“跑道” 唐山港一季度吞吐量超1.6億噸

唐山港一季度吞吐量超1.6億噸 第十一屆“勇士競(jìng)賽”國(guó)際特種兵比武在約旦拉開(kāi)戰(zhàn)幕

第十一屆“勇士競(jìng)賽”國(guó)際特種兵比武在約旦拉開(kāi)戰(zhàn)幕

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢(qián)學(xué)明

錢(qián)學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅