首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

王羲之疾病之推論

王羲之《服食帖》

在《十七帖》中,王羲之提到自己服食的帖凡二,即第六《服食帖》:吾服食久,,猶為劣劣。

王羲之《旃罽帖》

第二十四《旃罽帖》: 知足至戎鹽乃要也,,是服食所須。

服食養(yǎng)生,,乃羲之性中之事也,。所謂“服食”,即寒石散,。

寒石散之名,,始見于《世說新語》卷上之上《言語第二》載何平叔云:“服五石散非唯治病,亦覺神明開朗,。”

《醫(yī)心方》卷一九引許孝崇論云:“凡諸寒食草石藥,,皆有熱性,,發(fā)動則令人熱,便冷凍飲料食冷,、將息,,故稱寒石散,。”

按孫思邈《千金翼方》卷二二《飛煉》:五石更生散,,治男子五勞七傷,、虛羸著床,醫(yī)不能治,,服此無不愈,。唯久病者服之。其年少不識事,,不可妄服之,。明于治理能得藥適,可服之,。年三十勿服,。或腎冷脫肛陰腫,,服之尤妙,。

方:紫石英、白石英,、赤石脂,、鐘乳、石硫黃,、海蛤(并研),、防風(fēng)、栝蔞(各二兩半),、白術(shù)(七分),、人參(三兩)、桔梗,、細辛,、干姜、桂心(各五分),、附子(炮,,三分,去皮),。

同書同卷:五石護命散,,治虛勞百病。羸瘦,,咳逆短氣,,骨間有熱,四肢煩疼,,或腸鳴腹中絞痛,,大小便不利,,尿多赤黃,積時繞臍切痛急,,眼眩冒悶,,惡寒風(fēng)痹,食飲不消,,消渴嘔逆,,胸中脅下滿,氣不得息,,周體浮腫,,痹重不得屈伸,唇口青,,手足逆,,齒牙疼,產(chǎn)婦中風(fēng)及大腸寒,,年老目暗,,惡風(fēng)頭著巾帽,濃衣對火,,腰脊痛,,百病皆治,不可悉記,。甚良,。能久服則氣力強壯,延年益壽方,。服五石散者,,能治百病,并能氣力強壯,,延年益壽,。魏晉之間,貴戚名士,,動輒服用,。

據(jù)余嘉錫《寒食散考》,從魏正始(240—248)至唐天寶(742—755)之間的五百多年中,,服寒石散的人可能有數(shù)百萬,。

從孫氏《千金翼方》觀之,五石散中主要的藥物是“紫石英,、白石英,、赤石脂、鐘乳,、石硫黃”,。金石之藥,本有大毒,。鐘乳是陽中之陰,,白石英是陰中之陽。于藥物性質(zhì)而言,,兩者之合則其熱性甚大,。魏晉名士蓬首垢衣,袒胸露臂,,赤足行散,,所謂“魏晉風(fēng)度”者,蓋服石后發(fā)熱所致耳,。

附帶提及,,《醫(yī)心方》卷一九引皇甫謐《節(jié)度論》云,凡諸石有數(shù)忌,,忌嗔怒,,忌愁憂,忌哭泣,,忌忍饑,,忌忍熱,忌忍寒,,忌用力過甚,,忌安坐不動。

晉宋名士治喪不哭,,美食大飲,。譬如竹林文士阮籍,母死之時,,竟無淚水,,且飲酒食肉如常,而遭致衛(wèi)道者狂誕不經(jīng),、蔑視禮法,、敗壞風(fēng)教之斥。然世俗不得真解,,特善誤會,。服食之人忌哭忌饑。阮氏雖不泣,,可其“舉聲一號,,吐血數(shù)升”,對于生母去世的悲痛之深,世上君子孰與之比,?

又如《晉書》卷八零《王徽之傳》:“獻之卒,,徽之奔喪不哭,直上靈床坐,。取獻之琴彈之,,久而不調(diào),嘆曰:‘嗚呼子敬,,人琴俱亡,。’”徽之亦服食,,故不能哭,。可內(nèi)心之悲痛如此,,使人傷逝,。服寒石散者,其熱如此,,如不作散熱發(fā)熱,,即必成痼疾,終身不愈,,痛苦萬狀,。

《晉書》卷五一《皇甫謐傳》:“武帝頻下詔敦逼不已,謐上疏自稱草莽臣曰:‘臣以尪弊,,迷于道趣,,因疾抽簪,散發(fā)林阜……久嬰篤疾,,軀半不仁,。右腳偏小,十有九載,。又服寒食藥,,違錯節(jié)度,辛苦荼毒,,于今七年,。隆冬祼袒食冰,當(dāng)暑煩悶,,加以咳逆,。或若溫瘧,,或類傷寒,,浮氣流腫,,四肢酸重,于今困劣,,救命呼噏,。父兄見出,妻息長訣,。仰迫天威,,扶輿就道,所苦加焉,。不任進路,委身待罪,,伏枕嘆息……竊聞同命之士,,咸以畢到,唯臣疾疢,,抱釁床蓐,。雖貪明時,懼斃命路隅,。設(shè)臣不疾,,已遭堯、舜之世,,執(zhí)志箕山,,猶當(dāng)容之?!k辭切言至,,遂見聽許。歲余,,又舉賢良方正,,并不起……初服寒食散,而性與之忤,,每委頓不倫,。嘗悲恚,叩刃欲自殺,,叔母諫之而止,。”謐之病征,,實服食引起,。服食者能得一時之“神明開朗”,體力轉(zhuǎn)強,,行動如飛,。然久而久之,,重者五六載,遠者數(shù)十載必死,。

余嘉錫又云,,晉唐之間因此而喪生者也可能有數(shù)十百萬。五石散自三國魏之何晏始用,,后之士大夫慕晏之風(fēng)流,,從而效顰。京洛之間,,浸以成俗,,至東晉,此風(fēng)波于江左,,常人效尤,。

王羲之養(yǎng)身修道,向往神仙,,不遠千里,,從道士許邁,常餌金石之藥,。不獨右軍及其子輩,,就連其親友,乃至妻女諸妹,,無不服散,。王羲之之服食養(yǎng)性與信奉天師道有涉。關(guān)于瑯邪王氏自漢以來崇道至羲之輩篤信尤甚事跡,,陳寅恪《天師道與濱海地域之關(guān)系》一文考證甚詳,,不復(fù)旁及。

《古詩十九首·驅(qū)車上東門》:“服食求神仙,,多為藥所誤,。”魏晉士人由服食而致痼疾,,已為平常事耳,。以其殺人之烈,較后世之鴉片猶為過,。

表中所錄王羲之尺牘所言征狀,,是其日常 典型之疾病。而這些疾病多為服食致,。

“中冷”,,即服食后所出現(xiàn)的中毒現(xiàn)象。

“風(fēng)動”,,是長期用寒食散而引發(fā)出的一種痹證,。

其他諸如頭痛,、目痛、心痛,、腹痛,、腳病、大熱(發(fā)熱),、喉燥,、腹瀉、大吐,、厭食,、羸乏(疲勞),等等,,皆由服食導(dǎo)致的一系列慢性疾病,。

和皇甫謐類同,羲之亦無時不受諸證之摧殘,。寒食散并沒有給王氏帶來清爽、強壯的體格,,反而陷入了難以治愈的觸目驚心而又無可奈何的痛苦之中,。

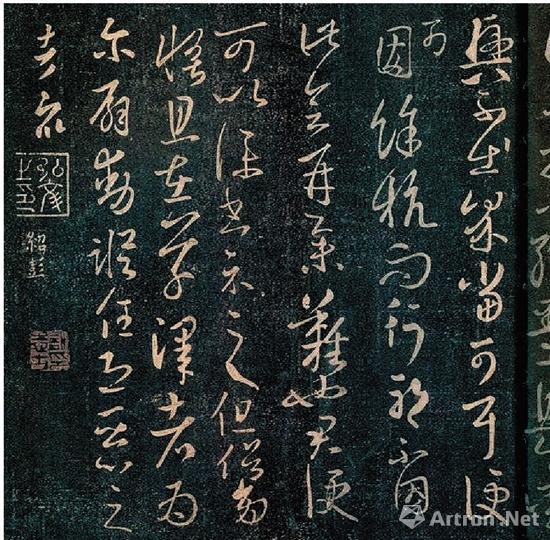

王羲之《頻有哀禍帖》

王羲之《頻有哀禍帖》:頻有哀禍,悲摧切割,,不能自勝,。奈何奈何!省慰增感,。

王羲之《蘭亭序》

《蘭亭序》云“固一死生為虛誕,,齊彭殤為妄作”,從中看出羲之對于“死”的悲觀情緒,。王氏晚年屢致蜀地周撫的尺牘凡二十幾帖,,其中如本章篇首所舉二帖言及服食之藥,即旃罽和戎鹽,,以及其他尺牘中所涉及的諸藥,,證明羲之此時此刻,表面上滿足于歸田生活,,可實際猶為自己因服食久歷身體,、精神之折磨而努力試作解疾康復(fù)也。

羲之少時體弱,?!短接[》卷七三九引《語林》:王右軍少嘗患癲,一二年輒發(fā)動,。 王羲之曾患過癲癇病,。在民間,,此病習(xí)慣稱為羊角風(fēng)、羊癲風(fēng),、羊恙風(fēng),。依《千金翼方》卷一《藥錄纂要·驚癲第五》,癲痼,、驚厥者可以用鉛丹治療,。《本草綱目》卷八《金石部》,,也載有鉛能醫(yī)“風(fēng)癇吐沫,,反目抽掣,久患者”,。然服鉛者,,具有毒性,自不待言,。王羲之少時,,身體虛弱與之相關(guān)。

羲之后來“東床坦腹”,,是由于服食而作散熱,,然亦是其身困之表征爾。故王氏自這一時期因體弱而服食,,一直至年老因服食而病篤,,皆為道術(shù)所誤。孫思邈云:“人不服石,,庶事不佳,。石在身中,萬事休泰,,唯不可服五石散,。”只是世人為驕視俗人,,服食求仙,,并沒有從這種宗教迷狂中醒悟,反而越陷越深,,殊可哀乎,。

又如羲之臨終,竟不藥醫(yī),,而求助于道士杜子恭,,結(jié)果逾十日即卒。宋方勺《泊宅編》卷五:服金石藥者,,潛假藥力,,以濟其欲,,然多諱而不肯言,一旦疾作,,雖欲諱不可得也,。吳興吳景淵刑部服硫黃,人罕有知者,。其后二十年,,長子橐為華亭市易官,發(fā)背而卒,,乃知流毒傳氣尚及其子,,可不戒哉!王羲之諸子皆崇道,,咸以藥石為樂事,。玄之、渙之,、獻之早卒,。若檢索原由,是否猶如方氏所言,,其中乃羲之“流毒傳氣”故耳,?俟考。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:王羲之疾病之推論 王羲之疾病

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅