首頁(yè)>書畫·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

肖像畫:像還是不像 這是一個(gè)問(wèn)題

《紅樓夢(mèng)》第五十三回賈府祭祖,,先寫臘月開始布置祠堂:“開了宗祠,,著人打掃,,收拾供器,請(qǐng)神主,,又打掃上房,以備懸供遺真影像”,。這里的“神主”是木制的祖先牌位,,要供于祠堂里的;而“影像”是紙質(zhì)的祖先肖像,,要掛在正堂上的,。除夕傍晚一切布置妥當(dāng),祠堂“里邊燈燭輝煌,,錦幛繡幕,,雖列著些神主,卻看不真”,。正堂上“影前錦帳高掛,,彩屏張護(hù),香燭輝煌,;上面正居中,,懸著榮寧二祖遺像,皆是披蟒腰玉,;兩邊還有幾軸列祖遺像”,。祭祖儀式又分兩個(gè)部分,先是祠堂里祭祀神主,,由賈敬主祭,;隨后是正堂上拜影像,由賈母主持,。最后,,到正月十七,再次行禮,,掩了祠門,,收了影像,,才算祭祖儀式結(jié)束。

至于這類“影像”算不算“肖像”,,或者簡(jiǎn)單說(shuō)“像不像”,,另有兩個(gè)可供參考的文本。一是《金瓶梅》第六十三回,,李瓶?jī)核篮?,西門慶叫來(lái)一位韓畫師,“我心里疼她,,少不得留個(gè)影像兒,,早晚看看,題念她題念兒,?!币惠S大影、一軸半身,,西門慶付給畫師一匹緞子,、十兩銀子。為了追求“逼真”,,韓畫師不顧男女大防,、“非禮”地看了李瓶?jī)旱倪z容,畫出的影像比活人“只少口氣兒”,。又如《醒世姻緣傳》第十八回,,浪蕩子晁源為去世的父親安排畫像一事,許給畫師二十五兩白銀,,要求畫三幅,一幅朝服,、一幅尋常冠帶,、一幅公服,晁源對(duì)畫師說(shuō):“你不必管像與不像,,你只畫一個(gè)白白胖胖,、齊齊整整,扭黑的三花長(zhǎng)須便是,,我們只圖好看,,哪要他像!”最后,,畫師按照文昌帝君的樣貌畫了出來(lái),,皆大歡喜。這兩個(gè)不同的文本里,,西門慶是為了“題念”愛(ài)妾,,為此追求畫像效果的逼真性,,李瓶?jī)旱纳矸莶⒎钦蓿幢惝嬃讼褚踩氩坏渺籼?,所以最后只能稱為“美人圖”,。晁源與西門慶不同,他是為了禮儀需要而請(qǐng)人繪制父親遺像,,死者的“社會(huì)性軀體”比“個(gè)人性軀體”遠(yuǎn)為重要,,所以象征著社會(huì)地位的衣飾細(xì)節(jié)比容貌的逼真性更能引起他的重視。

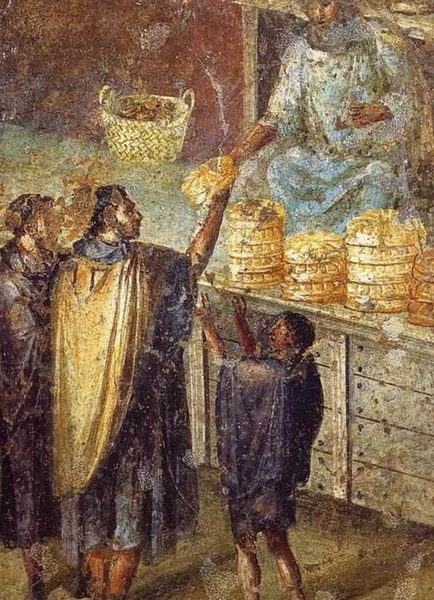

有時(shí)求“酷肖”,,有時(shí)要“程式”,,所有的藝術(shù)都有目的性,肖像亦是如此,。面對(duì)不同的用途——紀(jì)念,、禮儀、教化,、辨識(shí),、炫耀、身份建構(gòu)——畫家們必須發(fā)展不同的理論與技巧,,古今中外,,莫不如此。譬如在古代希臘,,肖像畫分成兩個(gè)脈絡(luò),,一個(gè)具有追念功能,彌補(bǔ)缺席的需要,;另一個(gè)具有頌揚(yáng)功能,,旨在歌功頌德。前者需要酷肖,,后者可以美化,。到古代羅馬,除了上述兩大功能之外,,增添了第三大功能:為愛(ài)或者美服務(wù),。比如有些平民向畫家訂購(gòu)自己的肖像畫,似乎只是為了享受看見(jiàn)自己畫像的快感,。龐貝壁畫中,,有一幅畫的是面包店店主夫婦,大約作于公元40-75年之間,,稱得上第一幅一直保留至今的歐洲肖像畫,。

龐貝壁畫面包店

在肖像畫的歷史中,被賦予了最大注意力的是帝王貴胄的部分,因?yàn)橛姓我饬x蘊(yùn)含其中,。在中國(guó),,從閻立本的《歷代帝王圖》開始,肖像將帝王的人格與功過(guò)定格,,雄主不怒而威,,庸主萎靡不振,仁主大度寬容,?!恫捷倛D》宣揚(yáng)國(guó)威,《功臣圖》表彰忠烈,,元代官修的《元代畫塑記》有“依世祖皇帝御容之制,,畫仁宗皇帝及莊懿慈圣皇后御容”的記載,說(shuō)明帝后肖像是統(tǒng)治文化的一部分,。

閻立本《歷代帝王圖》(局部)

西方世界也概莫能外,,比如倫敦國(guó)家肖像畫廊收藏了124幅伊麗莎白一世女王的肖像,相當(dāng)?shù)爻淌交?,如史家總結(jié)的:“蒼白的羅馬式鼻子,,戴著皇冠的頭如撲粉一樣灑滿鉆石,龐大的拉夫領(lǐng),,更龐大的裙撐,,還有一蒲式耳之多的珍珠,任誰(shuí)都立時(shí)知道,,這是女王伊麗莎白,!”孟德斯鳩曾說(shuō),“國(guó)王們所顯示出的華麗和光彩是其權(quán)力的組成部分”,,另一位以肖像進(jìn)行統(tǒng)治的著名國(guó)王是法國(guó)的路易十四,,他的“標(biāo)準(zhǔn)畫像”掩飾了衰老和疾病,復(fù)制多幅,,高懸在各處宮殿,,不能親自出席接見(jiàn)時(shí),便讓外國(guó)使節(jié)們向畫像行禮如儀,。

路易十四標(biāo)準(zhǔn)像

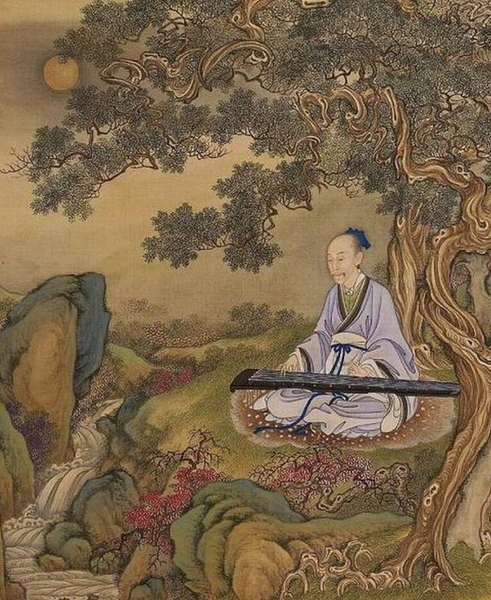

學(xué)者單國(guó)強(qiáng)指出宮廷肖像畫的三個(gè)功能:或用以供奉、祭祀,、瞻仰,,如當(dāng)朝帝后肖像;或作為史實(shí)記錄,,如帝王行樂(lè),、宮中生活;或有表彰教化的功能,,如歷代君臣圣賢像,?!褒堷P之姿,天日之表”,,宮廷肖像畫一般承繼“院體”工整精細(xì)的畫風(fēng),,兼顧寫實(shí)與美化。一般而言,,朝服肖像的功能是供宗廟祭祀之用,,正襟危坐,泛善可陳,,倒是便裝肖像因其“另一面”而頗能滿足大眾的好奇心,。近來(lái),學(xué)者巫鴻撰文指出,,在現(xiàn)藏北京故宮博物院的《雍正帝行樂(lè)圖冊(cè)》里,,皇帝一會(huì)兒是手執(zhí)弓箭的波斯武士,一會(huì)兒是洞窟入定的藏族喇嘛,,一會(huì)兒是逗弄猴子的突厥王子,,一會(huì)兒是眺望遠(yuǎn)方的蒙古貴族,一會(huì)兒是召喚神龍的道教法師,,一會(huì)兒是臨淵小憩的普通漁夫,,甚至是頭戴假發(fā)套挑戰(zhàn)猛虎的歐洲貴族,不過(guò)在十四幀變裝肖像里,,最多的還是漢裝的文人,,倚石觀瀑、靜聽(tīng)溪聲,、竹林弄琴,、案頭提筆、山間訪藥,、水濱賞梅,,將文人趣味一一鋪陳。不僅雍正自己“角色扮演”得盡興,,嫡福晉,、后來(lái)的皇后烏拉那拉氏也被安排進(jìn)《十二美人圖》當(dāng)唯一女主角,漢服打扮,,閨閣情致,,雅趣非凡。

漢人打扮的雍正帝

文人畫家的自我意識(shí)

傳統(tǒng)中國(guó)的藝術(shù)品鑒傳統(tǒng)長(zhǎng)期被文人趣味所主宰,,蘇東坡的教誨被奉為圭臬:“論畫以形似,,見(jiàn)與兒童鄰。” 高級(jí)的藝術(shù)作品應(yīng)當(dāng)是超越“再現(xiàn)”,、走向“表現(xiàn)”的,。在這個(gè)意義上,無(wú)論是榮禧堂上的遺真影像,、還是西門慶的“美人圖”,、甚至帝后們的“御容”和“行樂(lè)圖”,都是匠氣之作,,可以被打入“工藝美術(shù)”和“具象藝術(shù)”的冷宮,。同于此理,宗教藝術(shù),、民間藝術(shù)也都被等而下之,。20世紀(jì)后期,借助西方學(xué)者的“他者之眼”,,形勢(shì)才略有改觀,,比如南宋時(shí)期浙江寧波地區(qū)民間佛像畫家周季常與林庭珪的《五百羅漢圖》,因?yàn)楸蝗毡竞兔绹?guó)的重要博物館收藏和研究,,方才進(jìn)入國(guó)人的視野,。像柯律格這樣的海外中國(guó)藝術(shù)史學(xué)者,更是不遺余力地希望復(fù)原昔日生活中的圖像世界,。

在《明代的圖像與視覺(jué)性》一書中,,柯律格指出,在1400-1700年間中國(guó)出現(xiàn)了兩種圖像環(huán)路,,一個(gè)是指示性圖像,,一個(gè)是自我指示性圖像,由于后者——即今日所說(shuō)的“文人畫”——在上層文化中取得了霸權(quán)地位,,致使前者被歷史所遺忘,。諸如“蘇東坡榮歸翰林院”一類的“指示性圖像”,在當(dāng)時(shí)通過(guò)印刷,、拓片,、粉本、譜子,、口訣等方式得以流通,;《西廂記》那樣的通俗故事圖繪,更是出現(xiàn)于幾乎所有的媒介介質(zhì)之上,。從功能的角度而言,,“園景畫”有可能是為了滿足旅游市場(chǎng)的需求,“祖宗畫像”是禮儀所需,,還有一些“名人肖像”,是為了滿足大眾對(duì)于名人的“窺視癖”。至于春宮畫,,上層和精英試圖對(duì)其加以防范和控制,,可是它在各階層的流傳卻如火如荼。

以肖像畫而言,,晚明以降在宮廷之外得到了極大的發(fā)展,,袁枚《隨園詩(shī)話》卷七言及:“古無(wú)小照,起于漢五梁祠畫古賢烈女之像,,而今則庸夫俗子皆有以行樂(lè)圖矣,。” 明清之際,,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),,階級(jí)混淆,社會(huì)走向世俗化,,個(gè)人主義終于露出苗頭,,在世者的肖像成為表現(xiàn)其社會(huì)地位、維護(hù)其文化人格的通行手段,。賈母吩咐惜春畫大觀園,,指點(diǎn)說(shuō)不能單畫園子,要把人也畫上,,就像行樂(lè)圖似的,,恐怕也是流風(fēng)所及。

不過(guò),,文人畫家從來(lái)沒(méi)有放棄自己的領(lǐng)地,,他們一方面要與“畫師”相區(qū)別,一方面要在傳統(tǒng)程式上創(chuàng)出新意,。美國(guó)斯坦福大學(xué)藝術(shù)史系教授文以誠(chéng)(Richard Vinograd)出版于1992年的《自我的界限:1600-1900年的中國(guó)肖像畫》,,便關(guān)注“非正式的肖像畫”,也就是“文人畫家”或“業(yè)余畫家”的肖像作品,,這里的“業(yè)余”是相對(duì)于那些繪制祖先像與宮廷肖像的無(wú)名職業(yè)畫師而言,。在文人創(chuàng)作的肖像畫里,文以誠(chéng)又特別關(guān)注“藝術(shù)家的肖像與自畫像”,,他特別指出:

“晚明的個(gè)人主義潮流的興起,,肖像畫不是單單被動(dòng)地映照出文化的其他面向,而是積極地參與到自我意識(shí)與自我形象的建構(gòu)中去,。自畫像成為對(duì)自我刻畫進(jìn)行革新的手段,,為明末清初一些最杰出的個(gè)人主義畫家所使用,包括陳洪綬,、項(xiàng)圣謨,、石濤和髡殘,。”

如果將“肖像”定義為“可識(shí)別的具體人物的形似”,,則這種“形似”可以是被捕捉的(captured),、被構(gòu)建的(constructed)、被想象的(imagined),、或是被投射的(projected),,也可以是以上數(shù)種或全部成分的混合物。肖像畫的繪制植根于社會(huì)實(shí)踐,,難免要應(yīng)對(duì)各種公開的紀(jì)念禮儀與身份地位訴求,。肖像制作的文化內(nèi)涵觸及通俗知識(shí)與文學(xué)神話的各個(gè)層次,不但牽涉明確的畫像與表現(xiàn)理論,,還與關(guān)于自我的含蓄觀念密切相關(guān),。作為藝術(shù)的肖像,是畫家與像主相遇這一具體情境下的結(jié)果,。肖像與政治權(quán)力,、社會(huì)地位、追逐名望,、渴望不朽,、以資紀(jì)念等等密不可分,而文人肖像畫家則要在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)程式的回避,、對(duì)傳統(tǒng)圖像的混合與挪移中自創(chuàng)新腔,,塑造自己的象征性文化身份。

以陳洪綬而言,,一方面他是宮廷畫家,、職業(yè)畫師,一方面他公開表明文人士紳的理想,。他的藝術(shù)同時(shí)介入大眾與精英的傳統(tǒng),,以裝飾效果、強(qiáng)烈的變形,、富于個(gè)性的筆法,、混雜各種類型的圖像,打破了固有界限,。在自畫像中,,他將自己化為臥蕉枕書的酒徒,有羅漢般的愁眉苦臉,,有隱逸之士的自況,,也有些許對(duì)酒癮的自我揶揄,有建構(gòu),,有想象,,有投射,,頗為復(fù)雜。

“碰壁”的名作《袁枚像》

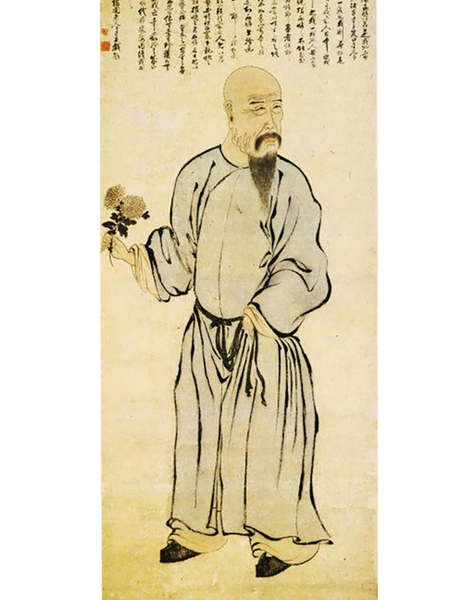

《自我的界限》里最核心的篇章,,圍繞羅聘(1733-1799)為袁枚(1716-1797)畫的一幅肖像展開,。羅聘,號(hào)兩峰,、衣云和尚、花之寺僧等,,清代畫家,,揚(yáng)州八怪中最年輕的一位。他24歲師從金農(nóng),,并曾為老師代筆,,在山水、花鳥,、人物方面均有造詣,,年輕時(shí)以畫鬼聞名,年老時(shí)則以畫佛見(jiàn)長(zhǎng),。這幅《袁枚像》畫面本身并不復(fù)雜,,文壇領(lǐng)袖袁枚長(zhǎng)須禿頂,臉上溝壑縱橫,,雙目微瞇,,雙唇微啟,手中一枝菊花,,標(biāo)示著他陶淵明一般的詩(shī)人身份,。此畫最有意思的地方,是上端有袁枚300余字的題跋,,原文照錄如下:

“兩峰居士為我畫像,,兩峰以為是我也,家人以為非我也,,兩爭(zhēng)不決,。子才大笑曰:圣人有二我,毋固毋我之我,,一我也,;我則異于是之我,一我也,。我亦有二我,,家人目中之我,一我也,,兩峰畫中之我,,一我也,。人苦不自知,我之不能自知其貌,,猶兩峰不能自知其畫也,。畢竟視者誤耶?畫者誤耶,?或我貌本當(dāng)如是,,而當(dāng)時(shí)天生之者之誤耶?又或者今生之我,,雖不如是,,而前世之我,后世之我,,焉知其不如是,?故兩峰且舍近求遠(yuǎn),合先,、后天而畫之耶,?然則是我非我,俱可存而不論也,。雖然,,家之人既以為非我矣,若藏于家,,勢(shì)必誤認(rèn)為灶下執(zhí)炊之叟,,門前賣漿之翁,且拉雜摧燒之矣,。兩峰居士既以為似我矣,,若藏之兩峰處,勢(shì)必推愛(ài)友之心,,自愛(ài)其畫,,將與《鬼趣圖》、冬心,、龍泓兩先生像,,共熏奉珍護(hù)于無(wú)窮。是又二我中一我之幸也,。故于其成也,,不敢自存,轉(zhuǎn)托兩峰代存,,使海內(nèi)之識(shí)我者,,識(shí)兩峰者,共諦視之,。乾隆辛丑十月二十三日,,隨園老人才子戲題,。”

袁枚像

蔣敦復(fù)編輯的《隨園軼事》提及此題跋,,“先生(袁枚)請(qǐng)羅兩峰(羅聘)畫小像,,因不甚似,至以像寄還,,并寓以書云……此其事若令今之人為之,,必至大失交情。乃先生言之,,而兩峰坦然也,。” 顯然,,袁枚使用了詼諧的語(yǔ)調(diào)來(lái)解釋他拒絕此畫的緣由:他的家人說(shuō)畫的不像,要是將肖像放在家里的話,,可能會(huì)被誤認(rèn)作灶下的廚子,、門口的商販,圖畫也許出自畫家獨(dú)特的視角,,很可能表現(xiàn)了像主本人前生或后世的本來(lái)面目,,但考慮到家人反對(duì),還是將畫作送還畫家,,讓認(rèn)識(shí)他以及認(rèn)識(shí)畫家的人,,都可以欣賞品評(píng)。不得不說(shuō),,才子就是才子,,袁枚這話說(shuō)得實(shí)在漂亮。

其實(shí),,羅聘的畫功在當(dāng)時(shí)數(shù)一數(shù)二,,他的自畫像《兩峰道人蓑笠圖》筆法工細(xì),將自己刻畫為煙波釣叟,,很大程度上使用了“正規(guī)”的肖像畫技法,,有強(qiáng)烈的立體感,說(shuō)明他是可以“畫得像”的,。然而,,他自況善于“畫其神”,也就是捕捉人物特點(diǎn),,突出人物的氣質(zhì)與性格,,并特意在筆法上留一些“怪”與“拙”,這使得他為金農(nóng),、丁敬,、袁枚等人畫的肖像,,非常與眾不同。而像袁枚這樣的知識(shí)界領(lǐng)袖,,并不能接受這種“神似”和“怪拙”,,所以“酷肖”和“美化”依然是人間的主流觀念。

文以誠(chéng)認(rèn)為,,羅聘的肖像徹底背離了主流肖像的傳統(tǒng)及語(yǔ)境意義,,笨拙的肉體破壞了尊嚴(yán),含糊的身份透露出焦慮,,這也暴露了晚清知識(shí)生活中的一些內(nèi)部矛盾,。在晚清總體的文化氛圍中,瓷器要做出木紋的樣子,,陶器要做出青銅的樣子,,皇帝要扮成漁夫的樣子,肖像中人必須是另一種樣子,,巧技,、偽裝與幻滅無(wú)所不在。

恐怕文以誠(chéng)的觀點(diǎn)會(huì)引起國(guó)內(nèi)學(xué)者的不滿,,對(duì)于西方的中國(guó)藝術(shù)史研究者,,他們向來(lái)備著個(gè)“隔”的標(biāo)簽,就像對(duì)待高居翰,,就像對(duì)待雷德侯,,就像對(duì)待柯律格。值得一提的是,,羅聘的《袁枚像》曾為張大千舊藏,,后轉(zhuǎn)入日本著名中國(guó)藝術(shù)史研究者島田修二郎(1907-1994)手中。島田是“一代宗師”,,高居翰,、雷德侯、徐小虎等著名藝術(shù)史家均是其弟子,,是高居翰最先注意到此圖的題跋問(wèn)題,,并在《畫家生涯》一書里對(duì)此有所介紹。他懂得,,在傳統(tǒng)中國(guó)文化中,,相對(duì)于圖像而言,畫上的題詞或跋文更加重要,。這段題跋已經(jīng)三次被翻譯成英文,,并被中國(guó)學(xué)者所引用,在這個(gè)意義上,似乎又“不隔”了,。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:肖像 肖像畫 畫家

更多

更多

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目

中國(guó)制造助力孟加拉國(guó)首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助

聯(lián)合國(guó)官員說(shuō)敘利亞約1170萬(wàn)人需要人道主義援助 伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職

伊朗外長(zhǎng)扎里夫宣布辭職 中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年

中國(guó)南極中山站迎來(lái)建站30周年 聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國(guó)特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長(zhǎng)因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來(lái)首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來(lái)首開夜場(chǎng)舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅