首頁>要論>爭鳴 爭鳴

因革損益:中國傳統(tǒng)制度文化的精髓

制度一詞的含義存在許多種解釋,本文取其治國理政基本原則與規(guī)定之狹義。中國傳統(tǒng)制度文化,,是諸子百家思想在政治社會層面匯集與融合的產物,,是儒家、道家,、法家等主要思想流派融合的結晶,。

因革損益 隨時變通

自漢代以后,外儒內法成為歷朝歷代實際的指導思想,,儒法兩家匯合起來形成的制度文化總體上是居于顯處的,,而道家思想在傳統(tǒng)制度文化中則居于隱秘或者說深層之處。無論是治國方針,、為君之道,、安民之道、用人之道,,以及落實這些治國方略的制度法規(guī),,后人往往看到儒法兩家的顯著影響,卻不易探究道家在其中發(fā)揮的隱幽而深刻的作用,。

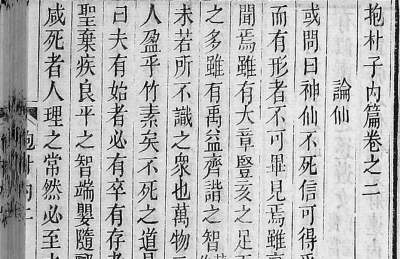

道家像一個冷靜的旁觀者,,從治國方針和制度精神方面貢獻特殊的思想和智慧,既有對現(xiàn)實政治和制度的深入批評,,又有許多建設性的策略和思想,。尤其是由儒入道、采儒道互補思想的東晉人葛洪,,其所著《抱樸子·外篇》中許多篇章都是討論治國理政的言論,,對于傳統(tǒng)制度文化的塑造影響頗深。例如,,關于用人,,葛洪認為明君要“勞于求人,逸于用能”,,而不可獨統(tǒng)萬機,,親總細務。他不同意“臣賢于君者,,不可任”的觀點,,指出“漢高決策于玄幃,定勝乎千里,,則不如良,、平。治兵多而益善,,所向無敵,,則不如信,、布。兼而用之,,帝業(yè)克成”,。漢高祖劉邦之所以能夠建立帝業(yè),關鍵在善于用人,,用張良,、陳平決策,用韓信,、黥布治兵,。在治國實踐中如何選官用人、如何構建良好的君臣關系,,葛洪總結的這些原則都落實到了制度建設之中,,對于后來帝王治國影響頗深。

具有道教背景的思想家對于中國傳統(tǒng)制度文化的貢獻,,更在于其因革損益,、隨時變通的思想。葛洪在《抱樸子·用刑》中提出,,“欲以太昊之道,,治偷薄之俗;以畫一之歌,,救鼎涌之亂,,非識因革之隨時,明損益之變通也”,,不懂得隨時變通,,就如同“刻舟以摸遺劍,參天而射五步”那樣滑稽可笑,。他用“刻舟求劍”,、“指天而射”兩個寓言故事,強調了禮法政刑隨著世變時移而因革損益的原則,。這種思想也成為中國制度文化的主流精神之一,。

因世更化 與時俱進

中國傳統(tǒng)政治文化中,因與革是認識制度演進的兩個向度,,二者缺一不可,,是互相依存又互相制約的關系。治國理政的政治實踐中,,有時側重因循守成,,強調恪守祖宗之法和祖制祖訓,例如北宋真宗以后形成的祖宗之法,明朝對洪武祖制及皇明祖訓的遵循,。有時又側重損益變通,,例如漢武帝時董仲舒進《天人三策》提出全面“更化”理論,宋神宗時王安石提出“祖宗不足法”的變法主張,。尤其值得注意的是,,中國歷史上對制度改革和創(chuàng)新有重大貢獻的人,往往是思想家,、經學家,,他們對歷史和文化傳統(tǒng)都有著透徹的理解,。

董仲舒的“更化”理論,,以總結“天人之征、古今之道”的《春秋》為指導思想,,以“奉天而法古”為基本準則,。要從理論上奉天,就必須從實踐中法古,。而所謂“古”,,在董仲舒看來,主要是指上古堯舜之時,,即使是夏商周三代,,也不足以成為最高目標。只有上古的堯舜,,才是至高的圣人,。他之所以要把治國的目標定得那么玄遠,似乎可望而不可即,,就是要強調教化的過程,。太平之世,制禮作樂,,是一種偉大的政治理想,,永遠為這個理想而奮斗,才能不斷進步,。董仲舒說的“天不變,,道亦不變”,并非主張治世之道不須更張,,而是強調彼時天意已變,,需要全面“更化”。

編輯:李敏杰

關鍵詞:制度 文化 損益

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅