首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

《搗練圖》暗藏的兩道玄機(jī)

“長安一片月,,萬戶搗衣聲……”

假如你有幸穿越回了唐代,那么每到天氣轉(zhuǎn)寒,,秋風(fēng)乍起的時候,,就一定會看到這樣的景象:婦女們紛紛挽起衣袖,手執(zhí)木杵,,身披月光,,兩兩相對地在搗衣……

你也許要問:這搗衣究竟是什么活計啊,?

你在南方可能會看見婦女在河邊洗衣,,將衣服放在石頭上,用木棒捶打,,這可不是搗衣,。原來,,“搗衣”又稱“搗練”,是古代制作衣服的一道重要工序,。

“練”是一種生的絲織品,,剛織成的時候質(zhì)地堅硬,必須經(jīng)過煮沸,、漂白,,再把它放在砧石上,用杵棒捶擊,,才能變得柔軟,,方便縫制。

這么說可能太抽象了,,咱們不妨來看看唐代宮廷畫家張萱繪制的《搗練圖》就一目了然了,。這件生動細(xì)致、韻味無窮仕女畫,,畫中的人物細(xì)節(jié),、位置經(jīng)營均暗藏著一些有趣的安排,細(xì)細(xì)品鑒,,個中奧妙更值得玩味,。

天水畫院摹寫的張萱仕女

現(xiàn)藏于波士頓美術(shù)博物館的《搗練圖》(絹本,設(shè)色),,傳為宋徽宗領(lǐng)導(dǎo)下的天水畫院摹中唐張萱所作,。據(jù)宋《太平廣記》卷二百十三引唐朱景玄《唐朝名畫錄》稱:“張萱,京兆人(今陜西西安),,嘗畫貴公子,、鞍馬、屏帷,、宮苑,、仕女等,名冠于時……其畫仕女,,周昉之(難)倫也,。”公元1120年編成的《宣和畫譜》載有四十七卷張萱的作品,,其中三十多卷都是描繪仕女的,。《搗練圖》正是這樣一幅描繪唐代宮廷女性搗練勞作場景的手卷式工筆畫,。

《搗練圖》絹本,,設(shè)色,,37cm×145.3cm 波士頓美術(shù)博物館藏

《搗練圖》絹本,,設(shè)色,,37cm×145.3cm 波士頓美術(shù)博物館藏

此卷畫原本沒有款識,,北宋滅亡后進(jìn)入金朝宮廷,金章宗完顏璟用“瘦金體”題“天水摹張萱搗練圖”,,上下兩邊四個角都有金章宗的收藏印,,保存完整。后有元末書法家張紳題詩“乃知蟆母之姿,,亦有效其顰者”,,清初為著名學(xué)者高士奇所藏(卷首書“高江邨清吟堂秘藏”所示)。1912年5月,,時任美國波士頓美術(shù)館東方部部長的岡倉天心從北京一位滿清貴族手上購得,,同年8月入藏波士頓美術(shù)館。

搗練,,亦即搗素,、搗衣,古代婦女協(xié)力的日常農(nóng)織勞作,,由夏入秋這一特定時節(jié)的生產(chǎn)習(xí)慣,。具體地說,布料上漿捶搗,,稱“搗練”,;成衣上漿捶搗,稱“搗衣”,。“練”是一種較為精細(xì)的絲帛原料,,生衣,,是指沒有經(jīng)過漿、搗的織物所制之衣,;熟衣的衣料則由經(jīng)過漿,、搗等更精細(xì)的過程加工的衣料制成,更適合穿著,。

圖中女子端莊豐腴,,發(fā)髻高聳,面有花鈿,,神情從容,,身姿優(yōu)美,著半露胸式衫裙裝,,短襦長裙,,肩搭披帛。線條勻細(xì),、暢達(dá)遒勁,、飽滿而有張力,,衣紋變化豐富、圖案精致,,衣裙薄如蟬翼,、輕盈飄逸。色彩渾融調(diào)和,、富麗典雅,、交相輝映,且沒有一塊顏色雷同,。畫面疏密得當(dāng),、張弛有度、節(jié)奏感強(qiáng),,頭飾,、披帛、上衣刻畫精細(xì),,與長裙和白練之“疏”形成對比,;全卷以S形大開大合整體布勢,三組人物有站有坐,、高低錯落,,局部構(gòu)圖各有不同,從右至左分別為圓形,、三角,、十字交叉形,動靜結(jié)合,、精確巧妙,、一氣呵成。

《搗練圖》最令人嘆服之處,,是細(xì)節(jié)的構(gòu)思與刻畫,。通常把這幅長約一米五的手卷上的十二個人物分為三個場景,第一組4人搗練的場景中,,2位手持木杵微微用力,,2位放下木杵歇息片刻,從右至左第4位紅衫藍(lán)裙女子輕輕倚靠著木杵,,用手挽起一側(cè)衣袖,,生動寫實。石槽中白練兩端扎緊,,為了防止邊緣的絲口遭搗擊而斷裂,。

《搗練圖》局部

《搗練圖》局部

四位搗練仕女姿態(tài)、妝容,、服飾各異,、動靜結(jié)合,,妙趣橫生。

第二組2人對坐,,一人低坐于地毯上理線,,一人高坐于凳子上縫紉,圖中雖看不見細(xì)線,,但從身姿手勢足以判斷線的走向,。

《搗練圖》局部

《搗練圖》局部

理線仕女的刻畫細(xì)致入微,以專注的神態(tài),、手姿讓觀者感受到其中若有若無的絲線,。

第三組3人扯練1人熨燙,扯練者因向后用力而后傾,,熨燙者一手扶練一手持木柄金屬勺狀“熨斗”,,勺中是燒紅的木炭,將搗練時因捆扎而產(chǎn)生的褶皺細(xì)細(xì)熨平,。木炭來自第2組人物與第3組人物中間的炭火盆,,火盆花紋精美,且三層皆有不同,,兩側(cè)有提手,,配有用來加炭的帶鏈繩的火筷子,最下面一層是空的,,用來通風(fēng)助燃,。

《搗練圖》局部

《搗練圖》局部

蹲下煽火的女孩,與第3組下方側(cè)身彎腰的孩童,,是勞作場景中最有情趣的設(shè)計:一個手拿扇子扇風(fēng),,同時因盆里的木炭燒得太熱而覺不適扭過臉去,且以袖遮面,,分外傳神;另一個在白練之下淘氣地竄來竄去,,饒有興趣地四下張望,,以嬉戲玩耍之態(tài)打破聚精會神的單調(diào)氣氛,使畫境活潑而具抒情意味,。

《搗練圖》局部

《搗練圖》局部

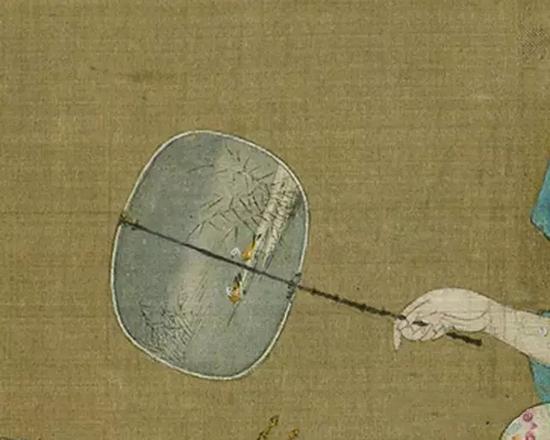

生火女孩手持的團(tuán)扇,,其畫面充滿文人畫的趣味,與主體鮮明艷麗的色調(diào)形成對比,。

《搗練圖》局部

《搗練圖》局部

團(tuán)扇暗藏的文人逸趣

相比側(cè)身張望的女孩,,生炭火的女孩兒更加為人津津樂道。她右手扇火的扇子引出第三組人物,,扭向另一側(cè)的面龐則把目光引向第二組,,恰好起到了承前接后的“轉(zhuǎn)場”作用,。

引起筆者注意的是這個女孩兒手上那把團(tuán)扇的扇面。扇面很小,,圖像并不十分清楚,,隱約能夠辨認(rèn)出的是水面、蘆葦,、雪和岸上水鳥一對,。扇面整體感覺卻因為色調(diào)和構(gòu)圖而分外明確——平靜、荒寒,、蕭索,,與《搗練圖》這一典型的仕女圖在色彩上的熱烈、鮮艷,、絢麗形成強(qiáng)烈反差,,卻是文人畫常見的畫題和趣味。這幅小小的扇面(權(quán)且將其命名為“秋臨江岸”),,是宋徽宗領(lǐng)導(dǎo)下的天水畫院的畫工們留下的時間通道,,在精細(xì)而考究地摹畫唐代工筆人物畫名作時,將宋代趣味的蛛絲馬跡有意無意地印在不起眼的角落,。

楊孝鴻在其博士論文中梳理了文人畫的發(fā)展史,,他認(rèn)為文人畫的主體包含士大夫和文人逸士兩大身份的畫家,其所對應(yīng)的歷史從王維數(shù)起為文人畫之濫觴,,宋代的蘇軾當(dāng)為文人畫的正式形成期,,歷經(jīng)元明兩代的轉(zhuǎn)型發(fā)展,隨董其昌的“南北宗論”及文人畫論的出現(xiàn)而臻鼎盛完備,。令人疑惑的是,,無論從徽宗的作品(或徽宗署名畫工代筆的作品)還是他在畫院方面的作為來看,趙佶都更像一位院體畫家,。那么同樣是趙佶治下的天水畫院如何得以在《搗練圖》上留下一方文人畫趣味的“秋臨江岸”呢,?

按圖索驥,筆者在張其鳳的博士論文《宋徽宗對文人畫的影響》中得到的啟發(fā)極為有益,。他認(rèn)為宋徽宗不僅對院體繪畫貢獻(xiàn)巨大,,而且對文人畫的貢獻(xiàn)同樣不可低估,因為宋徽宗不僅自己有意接受文人畫的審美思想,,而且也使其親自關(guān)照下的宣和體帶有了濃郁的文人畫風(fēng),,其中尤為重要的是徽宗從畫學(xué)制度設(shè)置的傾向上、詩書畫印一體化的形式感上,、文人畫繪畫思想的探索上,,給予文人畫以巨大的支持、引領(lǐng)與推動。如此便不難理解《搗練圖》上扇面“秋臨江岸”作出的小小暗示,。

《搗練圖》局部

《搗練圖》局部

搗練位置蘊(yùn)涵的巧妙經(jīng)營

西漢班婕妤有《搗素賦》,,“投香杵,扣玟砧”(意為“姑娘們舞起搗衣的木棒,,和諧地敲打精美的搗衣石”),。梁朝庾信、唐杜甫,、李商隱,、宋賀鑄等詩人也留下了大量談及搗練細(xì)節(jié)的作品。據(jù)張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》的記載,,東晉,、南朝畫家張墨、陸探微,、劉瑱都畫過搗練題材?,F(xiàn)在可以看到同樣母題的場景,,除了傳為張萱的《搗練圖》,,還有長安縣興教寺故址線刻畫(初唐),,山西盜墓賊偷盜出的畫像磚(盛唐),,南宋牟益的《搗衣圖》和明代佚名《宮蠶圖》等,。結(jié)合這些文字與圖像,,我們很容易弄清“搗練”這一母題所涉及的步驟:

(1)搗練(類似舂米)

(2)將搗好的素練熨燙平整

(3)裁剪、縫制衣裳

(4)把衣裳裝在盒子里寄往遠(yuǎn)方

這個連貫而合理的工作程序在傳為張萱的《搗練圖》中,,卻被打亂了。一幅手卷在手中徐徐展開,,右邊代表過去,,左邊代表未來,,時間從右往左延展,,搗練的故事緩緩講出來——搗練(1)-縫紉(3)-熨燙(2)。如此一來,,上述步驟略去第(4)個,第(2)第(3)出現(xiàn)反轉(zhuǎn),。

這就是博士黃小峰發(fā)現(xiàn)的問題,傳張萱《搗練圖》呈現(xiàn)出來的制衣步驟,,時間先后上顯得并不十分連貫,,該如何解釋呢,?由于目前留下來的可靠的唐代“搗練”圖像(此處所指應(yīng)為前述“線刻畫”和“畫像磚”)中沒有熨燙的場景,,黃小峰傾向于認(rèn)為“熨帛”這個畫題,,在五代時才出現(xiàn),。在引述了對于周文矩和墓葬的考古發(fā)現(xiàn)之后,他推測“波士頓所藏的《搗練圖》如果有祖本和原型,由于畫面中出現(xiàn)了熨帛景象,,其祖本年代便不可能是盛唐的張萱,而要晚到周文矩和阮惟德的時代了”,。

黃小峰博士的論證非常精彩,,旁征博引,、邏輯清晰,筆者十分佩服,。竊以為對于此圖時間順序上的不連貫似乎不排除還有其他解釋。

暫且拋開卷軸這一形式不談,,這幅已經(jīng)完全展開的畫面仍然講述著宮廷婦女聚集勞作的故事,先搗練再熨燙最后裁剪縫制,,要使這個故事合理呈現(xiàn),,讀圖的順序就應(yīng)該是從左到右,,再從右到左,,最后在畫面中間結(jié)束。

《搗練圖》局部

《搗練圖》局部

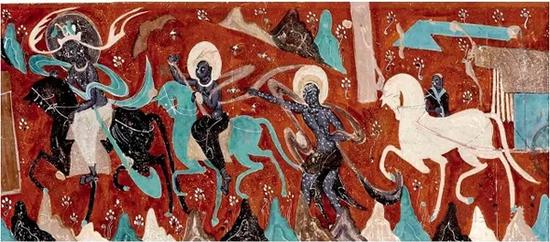

這種畫面構(gòu)圖方式在敦煌石窟本生故事畫中常見,,特別是睒子本生圖(北周第301窟),,還有九色鹿本生(北魏第257窟),。這兩個故事與“搗練”故事相較都更為完整而復(fù)雜,發(fā)端由橫向構(gòu)圖的兩端開始,,兩條線索相向而行在畫面中間迎來高潮(一個結(jié)局),。這是典型的“組合畫式”,可視性比較強(qiáng),,在觀看時視點會首先落在最富有感染力的地方,,也正是畫面中心所在。后來又發(fā)展出來的“連環(huán)畫式”的變相,,被認(rèn)為相比之前的“單幅畫式”變相的表現(xiàn)形式,,可以使創(chuàng)作者更加從容地選擇故事情節(jié),然后將發(fā)生于不同時空中的情節(jié)在畫面中有秩序地表現(xiàn)出來,,敘事性特點十分明顯,,增強(qiáng)了對整個故事內(nèi)容的表現(xiàn)。東南大學(xué)副教授于向東認(rèn)為,,古代印度,、中亞等地的石窟變相中連環(huán)畫式并不多見,單幅畫式,、組合畫式則是最常見的表現(xiàn)形式,,而比較成熟的連環(huán)畫式變相是佛教傳入中土后的產(chǎn)物,在其產(chǎn)生過程中較多吸收了中土傳統(tǒng)卷軸畫和漢畫像石的藝術(shù)經(jīng)驗,。

敦煌壁畫九色鹿本生局部

敦煌壁畫九色鹿本生局部

既然佛本生故事變相的描繪在構(gòu)圖上能夠吸收卷軸畫的經(jīng)驗,,那么同樣有理由認(rèn)為畫家在創(chuàng)作《搗練圖》時可以借鑒“組合畫式”從兩端到中間的構(gòu)思,如此便為黃小峰博士提出的問題給出了另外一種可以尋找解釋的路徑,。筆者認(rèn)為,,畫家打亂敘事順序,主要因為構(gòu)圖上的考量,,將相對靜態(tài)的2人對坐理線縫紉場景置于畫面中心,,以三角構(gòu)圖穩(wěn)壓全卷氣脈,兩側(cè)均為動勢較大的站立勞作場景,,右側(cè)的圓形構(gòu)圖給人旋轉(zhuǎn),、收縮的視覺效果,左側(cè)的十字交叉形構(gòu)圖帶來起伏,、跳躍的心理感受,。若將畫面裁剪按連環(huán)畫的敘事順序重新拼貼,原本橫向S形的構(gòu)圖(一起一伏再一起),,將變成兩起一伏,,似樂章戛然而止,對于注重對稱均衡的古人來講,,無疑“動-靜-動”比“動-動-靜”更加可取,。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:《搗練圖》 暗藏 兩道玄機(jī)

貴陽機(jī)場冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽機(jī)場冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅