首頁(yè)>收藏·鑒寶>資訊資訊

時(shí)尚+科技讓文物和藝術(shù)流行起來(lái)

讓文物“活”起來(lái)已成為世界范圍內(nèi)文博機(jī)構(gòu)的共識(shí),,而恰逢文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的興起,,博物館借開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品讓文物和藝術(shù)不斷流行起來(lái)。近兩年來(lái),,以故宮博物院,、國(guó)家博物館等為代表的文博機(jī)構(gòu)在文物衍生產(chǎn)品的研發(fā)上頗為用力,,博物館里高大上的藝術(shù)珍品與人們?nèi)粘J褂玫纳钣闷贰⑽幕闷芳藿?,十分接地氣,。不僅賦予文物藝術(shù)品新的活力,也帶動(dòng)了更多人走進(jìn)博物館,,形成了良性互動(dòng),。此前,中國(guó)國(guó)家博物館的天貓旗艦店正式上線,,以更為親民的方式與公眾互動(dòng),,“青銅的味道”、“說(shuō)唱迎春”,、“你好·上古”等系列活動(dòng)在為公眾獻(xiàn)上一場(chǎng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)文化盛宴的同時(shí),,也引發(fā)一部分直呼“停不下來(lái)”的“剁手黨”的關(guān)注。博物館巧妙精致,、富有創(chuàng)意的文創(chuàng)產(chǎn)品引發(fā)了時(shí)尚流行,,也實(shí)現(xiàn)了大眾教育和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的雙豐收。

“時(shí)尚文創(chuàng)”讓文物活起來(lái)

身處創(chuàng)新為主流的時(shí)代,,今天的博物館已經(jīng)不單純是一個(gè)為社會(huì)服務(wù)的非營(yíng)利性常設(shè)機(jī)構(gòu),,如何架構(gòu)起藏品與新時(shí)代觀眾的橋梁,更值得探究與思索。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),,目前我國(guó)館藏文物達(dá)4000萬(wàn)件(套),,雖然館藏?cái)?shù)量豐富卻展出率較低。問(wèn)題不僅在博物館,,像中國(guó)美術(shù)館藏有10多萬(wàn)件美術(shù)作品,,卻因?yàn)椴牧系奈镔|(zhì)因素,有些作品逐漸變質(zhì),,像人的生老病死一樣,,無(wú)法抵擋在客觀規(guī)律中消逝。而早在2013年,,國(guó)家文物局對(duì)央地共建的9個(gè)博物館館藏文物展出率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,其中最高的不足5%,最低的僅1.2%,,平均不足2.8%,。因此,如何讓文物“活”起來(lái),,提高利用率,,成為國(guó)內(nèi)各大博物館難以逃避的話題。

今年的全國(guó)文物工作會(huì)議再次對(duì)文物工作提出“讓文物活起來(lái)”引來(lái)文博界一片叫好,?!白屛奈锘钇饋?lái)”激活了歷史文物資源的生命力,在對(duì)傳統(tǒng)文化進(jìn)行深入挖掘和闡發(fā)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,,“文創(chuàng)產(chǎn)品”無(wú)疑是一個(gè)鮮活的案例和具體的注腳,。

從去年因《清明上河圖》上演的“故宮跑”,到今年的“漢代?;韬顕?guó)考古展”的火爆,,種種現(xiàn)象都說(shuō)明:大眾對(duì)中華文化遺存始終抱有極大興趣和熱情,也折射出文物尤其是國(guó)寶級(jí)文物藝術(shù)品與普通人的距離,。從收藏展示,、普及大眾的簡(jiǎn)單傳播到傳承文化、提升審美,、滋養(yǎng)道德的當(dāng)代轉(zhuǎn)換,,文物藝術(shù)品的“活”化之路需要共識(shí),也期待共建,。

帶“國(guó)寶”走入尋常百姓家

福如意行李吊牌,、大盂鼎餐墊、四羊方尊硅膠U盤,、琉璃玉鳳項(xiàng)鏈……在有著“中華文明祠堂和祖廟”之稱的中國(guó)國(guó)家博物館,,一款款文化創(chuàng)意產(chǎn)品成為了公眾的“新寵”,。假使時(shí)間回溯至五六年前,人們?cè)凇皣?guó)博”里能看到的文創(chuàng)產(chǎn)品還只是簡(jiǎn)單的復(fù)制書畫,、瓷器,、銅器等。而今,,一款款制作精良,、雅俗共賞的文創(chuàng)產(chǎn)品卻將“創(chuàng)”字發(fā)揮到極致,文物卸去時(shí)間的塵埃和神秘的面紗,,在公眾的生活,、審美和需求中搭建起一座文化的橋梁。

而今,,開發(fā)館藏文物140余件套,,具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的設(shè)計(jì)1600余款,涵蓋貴金屬,、玉石、瓷器,、書畫等數(shù)十個(gè)門類——都是國(guó)家博物館文創(chuàng)產(chǎn)品專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)所取得的成就,。以仰韶文化陶鷹鼎為原型設(shè)計(jì)的香爐,以商周三聯(lián)甗為原型設(shè)計(jì)的調(diào)味罐,,以東漢陶船為原型設(shè)計(jì)的茶具……厚重的文化轉(zhuǎn)化為輕松時(shí)尚的方式傳遞給大眾,,不再“正襟危坐”、“高居廟堂”,,而是變得輕盈生動(dòng),,進(jìn)入尋常百姓家。

針對(duì)博物館文創(chuàng)產(chǎn)品的研發(fā)和傳播,,業(yè)界專家表示,,文創(chuàng)產(chǎn)品發(fā)展的規(guī)模化還要結(jié)合市場(chǎng)特點(diǎn)探尋模式,。而發(fā)展文創(chuàng)產(chǎn)品,,需要解決藝術(shù)授權(quán)問(wèn)題,突破“博物館資源只能為博物館所用”的局限,。通過(guò)將藝術(shù)作品著作權(quán)等授予被授權(quán)者使用,,提高藝術(shù)品的復(fù)制、傳遞效率和范圍,,讓名畫,、陶瓷等古典藝術(shù)珍品走進(jìn)千家萬(wàn)戶。2016年年初,,國(guó)博在全國(guó)博物館業(yè)率先打造“中國(guó)文博知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)”,,計(jì)劃將館藏可授權(quán)文物的設(shè)計(jì)版權(quán)向全社會(huì)公開,,通過(guò)確權(quán)和授權(quán),吸引設(shè)計(jì)師和投資人,。這一做法將讓文物在文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中找到應(yīng)有位置,,通過(guò)文創(chuàng)產(chǎn)品最大化地傳遞文物背后的中華文明。

時(shí)尚化的博物館藝術(shù)衍生品

在全國(guó)博物館文化產(chǎn)品示范單位首批入選名單中,,中國(guó)國(guó)家博物館,、上海博物館、南京博物院等十家單位入選,。從家具,、貴金屬、陶器到手機(jī)殼,、耳機(jī),、便簽、橡皮等產(chǎn)品研發(fā),,從手機(jī)APP,、微信到電商平臺(tái)等新媒體渠道,博物館藝術(shù)衍生品吸引大批粉絲追捧的同時(shí),,也普及了博物館的歷史,、文化和藝術(shù)知識(shí)。

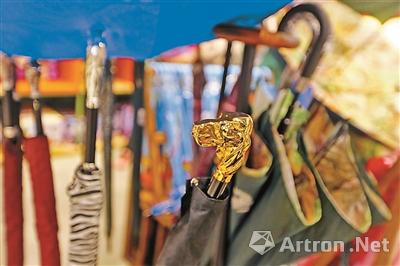

讓觀眾“把國(guó)寶文明帶回家”,,且“在使用中了解國(guó)寶”,,博物館的“文創(chuàng)生意”在中國(guó)掀起一股風(fēng)潮:恭王府的“福”文化系列產(chǎn)品受到年輕人熱捧,,年經(jīng)營(yíng)收入已經(jīng)突破7000萬(wàn)元;“朝珠耳機(jī)”,、“皇帝折扇”、“花翎傘”等來(lái)自故宮博物院的文創(chuàng)產(chǎn)品走紅網(wǎng)絡(luò),,人們戲言600歲高齡的紫禁城也可以如此之“萌”;湖南省博物館自主開發(fā)的馬王堆養(yǎng)生枕系列產(chǎn)品,,以“馬王堆”漢墓出土文物為依據(jù),在產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì),、材料,、制作工藝、功能原理等方面參照了出土文物中的醫(yī)簡(jiǎn),、帛書,、帛畫等數(shù)十年的研究成果研發(fā)而成。

截至2015年年底,,故宮博物院共計(jì)研發(fā)文化創(chuàng)意產(chǎn)品8683種,,故宮的文創(chuàng)產(chǎn)品銷售額也從2013年的6億元增長(zhǎng)到2015年的近10億元。在此之前,,國(guó)家博物館的文創(chuàng)產(chǎn)品展示范圍僅限于不足800平方米的館內(nèi)柜臺(tái),,如今已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值22億元,。在“十三五”規(guī)劃建議中,文化產(chǎn)業(yè)被列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè),,對(duì)于依賴輸血的博物館體系而言,,通過(guò)挖掘文物內(nèi)涵增加自身造血能力也是“錢”景無(wú)限,而將文創(chuàng)產(chǎn)品上升到產(chǎn)業(yè)層面,,更是一條充滿探索的新路,。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:時(shí)尚+科技 讓文物和藝術(shù) 流行起來(lái)

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國(guó)年”

保加利亞古城歡慶“中國(guó)年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié)

保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅