首頁>人物·生活>悅·生活悅·生活

陳醉:難忘故園

在中國地圖上,,從廣州沿著海岸線向西200公里有一個點——陽江,,這就是我的出生地,。這個從前的小縣城現(xiàn)在已經(jīng)是地級市了,。陽江歷史上曾以漆器,、豆豉和小刀著名,,后來又加上了海陵島的度假沙灘,、一年一度的風箏節(jié),、刀剪節(jié)以及綠色宜居城市等閃亮的時代元素,,尤其南海一號的發(fā)現(xiàn)及其博物館的落成,,更使她的名聲罩上學術(shù)光環(huán)而享譽世界。

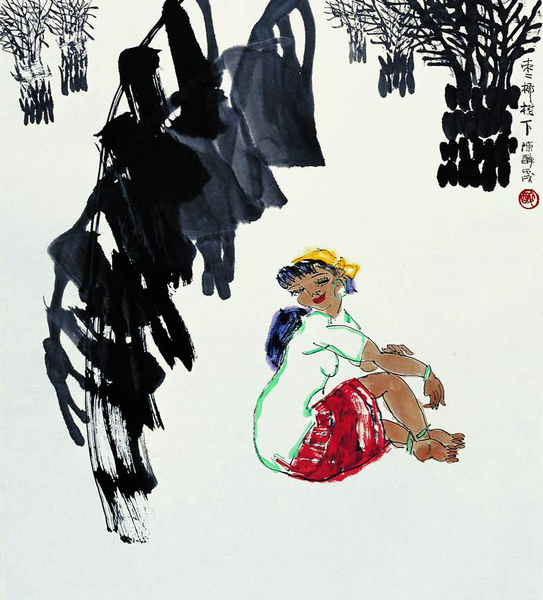

陳醉作品

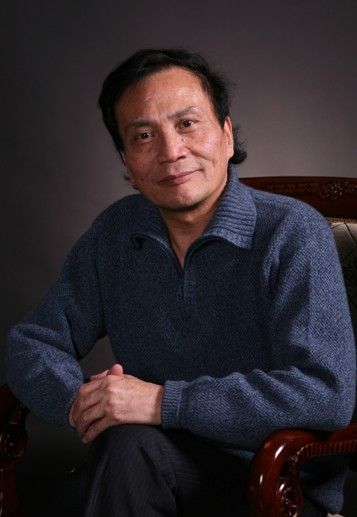

陳醉

我熱愛我的故鄉(xiāng),,雖然我在那里生活的時間很短,。我父親是黃埔軍校畢業(yè)的軍人,母親中山大學畢業(yè),,而且是學過化學,、中文兩門專業(yè)的知識分子。我出生不久就離開了故鄉(xiāng),,在廣州,、南京等地度過了我的少年時代。記得母親還說過:“幸虧你爸爸不肯去日本,,否則還得漂泊異國他鄉(xiāng)呢,!”那是指當時國家有意向派父親去駐日使館當武官,父親曾經(jīng)參加抗日的戰(zhàn)役并負過傷,,也許出于對侵略者的仇恨,,他推諉了。

我們的家教很嚴,父親常說的一句話是:“待人以恕,、律己需嚴,。”這也算是家訓吧,。父親雖戎馬倥傯,,但喜歡詩書金石,忙中偷閑,,也愛揮毫操刀,。母親當教師,偶爾參加一些社會活動,。她更喜歡的還是文科,,家里有很多藏書,除中國的經(jīng)典外,,還有許多早期翻譯過來的外國名著,。不過,聽得最多的還是母親吟誦唐詩,。那是一種特別的聲腔與節(jié)奏,,如歌如泣,委婉動人,。尤其喜愛“君問歸期未有期”一類的邊塞詩,,也許是作為軍人妻子的一種精神慰藉。耳濡目染,,父母導引,,使我喜愛上了文學與藝術(shù),于是習字帖,、背詩詞等成了我童年的“主課”,。

不過,對我影響更深刻,、更具體的還是母親,。后來,因為父親的處境,我們的“家庭出身”不好,母親帶著孩子們回到了闊別已久的故鄉(xiāng),我們在艱辛的境況下生活,。從另一個角度說,,也正因為如此,我在故鄉(xiāng)度過了一個磨礪意志的中學時代,,感受了更深刻的母愛,。母親傳給了我們最寶貴的財富———除了文化知識之外,那就是一種豁達樂觀的精神,。即便人生經(jīng)歷了大的跌宕,,她對我們的教育依舊沒有放松,。而且,她的方式不是耳提面命,,而是在言傳身教中讓我們潛移默化,。她講過從前考學的事,當時也有人作弊,,甚至還有個別權(quán)貴子弟在桌上擺上手槍以示恫嚇,。但這一套在中山大學行不通,監(jiān)考官照繳不誤,。更有趣的還有她一位同學的故事:留學德國成了細菌學博士,,大概太了解細菌了,平時連鈔票都不敢摸,,得用鑷子夾,。人很迂腐,一次做飯時爐中柴火快滅了,,他吩咐太太“供氧,!”其實是本來任何家庭婦女都懂得的用火筒吹一吹的事情,由于他冒出了一句純科學術(shù)語的指令,,弄得本來就文化水平不高的太太一時墜入五里霧中,。后來還為此將發(fā)妻給休了??傊?,是時時提醒我要好好讀書吧。她常說的話是“放寬心胸”,、“放長眼看”,,要我們“遠走高飛”,不要戀家,。更有趣的是,,我們寫文章時也會故意起些筆名,,母親則說,,“壞詭先生多別號,”不要用那么多名字,。

我們家里常常聚滿同學和親友,,母親常常與大家在一起討論文學、藝術(shù),,探討社會,、人生。那個年代的中國婦女識字的都不多,,在小縣城中有這樣的知識母親是稀奇的,,所以同學們都從心底里把她視為自己的母親,。還有一位堂舅一度也常來參加我們的聚會,他早年曾是中共地下黨,。他給我們講哲學,,我們第一次從他那里聽說了黑格爾、辯證法,。如此自發(fā)地對哲學引起興趣,,在中學生中恐怕是極其罕見的。這個家,,對有志上進的青年無疑是個樂園,。后來,我們這群同學絕大部分都如愿地考上了大學,??忌洗髮W后我又離開了故鄉(xiāng),后來就很少回去了,。直至改革開放,,他們從報刊上認出改了名字的我,才欣喜地恢復了聯(lián)系———這真的應(yīng)了母親對筆名的看法,。此后,,陽江市有什么大活動,常常也會把我請回去,。

我在故園沒有片瓦,,但我心中永遠留有那個難忘的家。

(作者系第九,、十屆全國政協(xié)委員)

編輯:邢賀揚

關(guān)鍵詞:陳醉 難忘故園 陽江 故園 家

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅