首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

唐律宋刑中的交規(guī):唐朝初創(chuàng)靠右行 鬧市跑馬要重罰

從1月24日開始,,為期40天的2016年春運已經(jīng)拉開帷幕,不少在北京工作的外地人準(zhǔn)備回家過年,,此時,,北京城里走親訪友的人群也逐漸增多。這段時期,,是人員流動以及客車和貨車流量集中的時期,。相應(yīng)的,道路交通壓力也大大提升,。因此,,我們希望不管是行人,還是汽車,,都能嚴(yán)格遵守交通規(guī)則,,確保安全。

交通規(guī)則是現(xiàn)代生活不可或缺的一部分,它能給大家?guī)肀憷?。其實,,在古代,盡管沒有汽車,、飛機等現(xiàn)代化的交通工具,,但從唐朝開始,隨著城市的發(fā)展,,繁華的街道上,,行人與馬車并存的情況逐漸增多,因此,,出于安全的考慮,,唐代皇帝根據(jù)實際情況,制定了一些交通規(guī)則,,比如唐朝的“儀制令”就是較早的關(guān)于交通方面的禮儀規(guī)范。它的主要內(nèi)容用十二字就能概括:“賤避貴,、少避長、輕避重,、去避來”,。在宋朝,,“儀制令”被刻在石碑或木板上,,立于大街要道,以提醒行人和車輛遵守規(guī)則,。

除此之外,,在唐律及宋刑中,也有不少關(guān)于交通的規(guī)定,,比如不準(zhǔn)在鬧市或人眾處跑馬,,不準(zhǔn)在道路上設(shè)置障礙等。如果違反了規(guī)定,,同樣會受到相應(yīng)的處罰。

宋代將儀制令刻于石碑上

唐宋時期,,對水上行船也有規(guī)定

隨著春運的到來,城市的道路交通壓力日益明顯,。此時,對于行人和車輛來說,遵守交通規(guī)則、文明通行無疑是最好的選擇。

作為文明古國之一,我國目前的交通規(guī)則與古代社會制定的交通禮儀是一脈相承的。陜西省略陽縣靈巖寺博物館收藏有南宋“儀制令”石碑,。這塊宋代“儀制令”石刻高約60厘米,、寬約40厘米,刻有“賤避貴,、少避長、輕避重,、去避來”12個大字。這正是用于規(guī)范當(dāng)時行人與馬車通行的禮儀規(guī)定,,它也體現(xiàn)了尊敬老人,、為他人著想的理念。

“儀制令”興起于唐代,,不過當(dāng)時只是出現(xiàn)于文書中,。到了宋代,朝廷下令京都開封及各州城內(nèi)主要交通路口懸掛木牌或放置石碑,,上書“儀制令”作為交通規(guī)則,。因此,靈巖寺博物館的“儀制令”石刻是非常珍貴的文物,,它記錄了當(dāng)時社會生活的真實風(fēng)貌,。

同當(dāng)前社會一樣,“儀制令”不僅是當(dāng)時的交通規(guī)則,也是解決交通沖突的依據(jù),。

1 靠右行:唐朝初創(chuàng)的行進原則

如今開車上路,英國等部分國家靠左行駛,,而包括中國在內(nèi)的部分國家則是靠右行駛,??孔筮€是靠右,,與當(dāng)?shù)厝嗣竦纳盍?xí)慣有著莫大的關(guān)系。我國靠右行的規(guī)則最初由軍隊設(shè)立,,古代戰(zhàn)士都是用右肩扛著兵器,,當(dāng)兩支隊伍在行進中相遇時,為避免兵器相撞,,都自動靠右行走,,把左面讓給迎面而來的軍隊,。到了唐代,,“右側(cè)通行”有了明文規(guī)定,。

為何在唐代會出現(xiàn)呢?這要從唐代的道路建設(shè)說起。唐代重視道路建設(shè),唐太宗即位不久就頒下詔書,,在全國范圍內(nèi)保持道路的暢通無阻,對道路的保養(yǎng)也有明文規(guī)定,,不準(zhǔn)任意破壞,,不準(zhǔn)侵占道路用地,,不準(zhǔn)亂伐行道樹,并隨時注意保養(yǎng),。唐朝重視驛站管理,,傳遞信息迅速。緊急時,,驛馬每晝夜可行500里以上,。“一騎紅塵妃子笑,,無人知是荔枝來”,就是唐朝利用驛馬運送荔枝的描述,。

唐朝的長安,、成都、揚州,、洛陽等城市人口眾多,,非常繁華,長安人口更是超過百萬,,城市道路建設(shè)也很具代表性,。長安的道路網(wǎng)是棋盤式,南北向14條街,,東西向11條街,,位于中軸線的朱雀大街寬達150米,街中80米寬,路面用磚鋪成,,道路兩側(cè)有排水溝和行道樹,,布置井然,氣度宏偉,。長安城內(nèi)的道路是將泥土和沙子相混夯實,,為了防塵,再鋪上細沙,,鋪撒沙堤的沙子來自長安城東的浐河,。唐詩云:“長安大道沙為堤,早風(fēng)無塵雨無泥”,。而野外的道路則分為兩種,,一種叫“驛道”,也就是官方修建的,,運糧,、行軍,、送遞文書的道路,有點像現(xiàn)在的國道,。另外一種道路就是地方修的道路,,或者自然踩出來的路,好一點的地方路鋪了石板,,差一點的就是土路,。

因為交通發(fā)達,人口眾多,,城市里就會出現(xiàn)一些交通狀況,,唐太宗時的中書令馬周就提出了右側(cè)通行的規(guī)定。據(jù)《新唐書》卷98《馬周傳》載:“先是,,京師晨暮傳呼以警眾,,后置鼓代之,俗曰‘鼕鼕鼓’,;……城門入由左,,出由右;飛驛以達警急,;納居人地租,;宿衛(wèi)大小番直;截驛馬尾,;城門,、衛(wèi)舍、守捉士,,月散配諸縣,,各取一,以防其過,,皆周建白,。” “入由左,,出由右”,,其實就是“右側(cè)通行”的規(guī)則。馬周之所以制定“右側(cè)通行”規(guī)則,,緣于守城士兵要在城門或街道關(guān)口上檢查行人及過往車輛,,而過往行人和車輛無左右之分,顯得雜亂無章,,檢查起來很不便利,。

除了陸路交通,唐代對水上行船也有規(guī)定。為防止船只碰撞,,唐律中規(guī)定:“或沿泝相逢,,或在洲嶼險處,不相回避,,覆溺者多,,須準(zhǔn)行船之法,各相回避,,若湍磧之處,,即泝上者避沿流之類,違者,,各笞五十”,。這里的行船之法,類似于現(xiàn)代社會的水上交通規(guī)則,,“泝上者避沿流”,,也就是上行回避下行的行船原則。如果違反,,就要用竹板或荊條拷打脊背或臀腿五十下,。后來唐太宗聽說脊背是人的經(jīng)脈聚集處,因此改為打屁股,。

2 儀制令:興起于唐 宋代刻在石碑上

我國的交通法規(guī)興于唐,盛于宋,,儀制是朝廷官府頒布的法規(guī)禮節(jié),,即社會奉行的禮儀制度。貞觀十一年(637年),,唐太宗頒發(fā)了《唐律·儀制令》,,其中有一條內(nèi)容是:“凡行路巷街,賤避貴,,少避老,,輕避重,去避來”,。

不過在唐代,,儀制令只是在文書中存在,沒有立于道路宣示,。到了宋代,,儀制令被刻在木板上,豎立于大街要道,,以規(guī)范道路上的行人與車輦,。陜西省略陽縣靈巖寺博物館收藏的儀制令路碑,擬于南宋淳熙八年(1181年),原立于州縣的街頭,。福建省松溪縣的儀制令路碑,,則立于南宋開禧元年(1205年),豎碑地點已不在縣城,,而是移至縣城外的鄉(xiāng)村,。

后來,“儀制令”在宋代專指勒字刻碑立于道路旁的交通法規(guī),。宋朝是榜刻 《儀制令》的推廣時期,,也是其盛行時期,由于當(dāng)時交通工具混雜,,有車,、船、轎子,、牲口幾大類,。

其中,南方坐船,、坐轎者多,,北方坐馬車、騎牲口以及推車的多,。車又有太平車,、囚車、陷車等之分,;船的種類稍微比較復(fù)雜,,有官船、哨船,、漁船,、渡船、快船,、戰(zhàn)船等,,湖南所稱的“劃子”,就是漁船,,它也可以載人擺渡,;轎子則有山轎、兜轎,、涼轎,、暖轎等之分;用于交通的牲口有馬匹,、驢,、騾等種類,,農(nóng)村里娶媳婦就有騎馬的、走親戚騎驢的,,比較雜亂,。

《楊文公談苑》載:北宋太平興國年間,大理正丞孔承恭上書皇帝,,請在兩京諸州要道處刻榜公布 《儀制令》,。太平興國八年 (983年),宋太宗下令京都開封及全國各州,,必須在城內(nèi)各交通要道口懸掛木牌,,寫上 《儀制令》,以此作為交通規(guī)則,,要求百姓執(zhí)行,。南宋后 《儀制令》由各州擴大到各縣,又由懸掛木牌逐漸發(fā)展到刻立石碑永久示人,。

古裝劇里經(jīng)常有“鳴鑼開道”的場景,。有人趣解“鳴鑼開道”,比如縣令上街,,差役鳴鑼七下,,意思是“軍民人等齊閃開”;州府官員上街,,鳴鑼九下,,意思是“官吏軍民人等齊閃開”;省一級官員則鳴鑼十一下,,意思是“文武官吏軍民人等齊閃開”,;如果是中央一級的官員,就要鳴鑼十三下,,意思是“大小文武官吏軍民人等齊閃開”,。

“儀制令”中的“賤避貴”意思就是平民百姓要給達官貴人讓路,。宋朝趙匡胤曾詔令詳定內(nèi)外群臣相見之儀,,如“大小官員相遇于途,官級懸殊者即行回避,,次尊者領(lǐng)馬側(cè)立,,稍尊者分路行”。明朝也曾詳細規(guī)定,,街市軍民,、做買賣及乘坐驢馬行路者,遇見公侯,、一品至四品官員過往,,要立即下馬讓道,;官員相遇于途,官階較低的官員要采用側(cè)立,、回避等方式讓道,。清朝規(guī)定,軍民等在街市上遇見官員經(jīng)過,,必須立即躲避,,不許沖突。

除了“賤避貴”之外,,其他三條規(guī)定均有積極意義,。“少避長”指年紀(jì)小的人為年紀(jì)大的人讓路,;“輕避重”指負擔(dān)輕的人為負擔(dān)重的人讓路,,“去避來”的來者為客人,去者指離開家庭或鄉(xiāng)里未遠行者,,相對來者,,去者仍是主人,主人應(yīng)為客人讓路,。這些規(guī)定一方面反映出古人禮讓的風(fēng)貌,,另一方面也反映出道路通行規(guī)則自古以來就要求尊敬老人、謙虛克己,、為他人著想,。

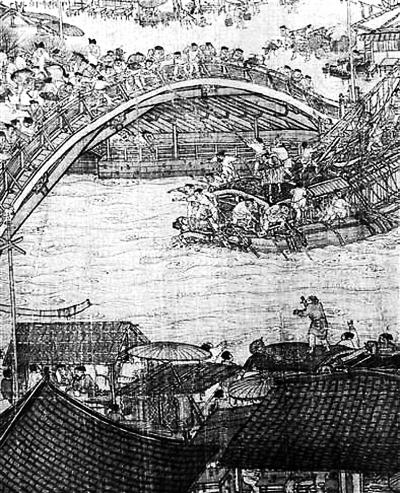

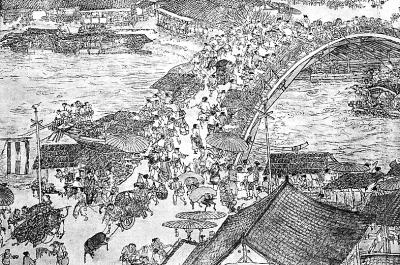

《清明上河圖》中描繪了宋朝時繁華的都市生活,從中也能看出當(dāng)時的交通秩序

3 沖突:依據(jù)儀制令定責(zé)

現(xiàn)代社會,,發(fā)生交通事故后,,經(jīng)常出現(xiàn)雙方均違反交通規(guī)章的情況,此時就要區(qū)分主次責(zé)任,。在古代也不例外,,在一些交通事故中,雙方也會依據(jù)“儀制令”的不同規(guī)則為自己辯解,。

南宋俞文豹著有《吹劍錄》,,該書主要內(nèi)容是雜記南宋宮廷、官場及民間之遺聞軼事,,其中就有一例有關(guān)交通事故的趣事,。一位士人走路時被負重的販夫撞破了衣袍,兩人到臨安府評理,。府尹曰:“輕盍避重,?”令(販)夫拜之。士人曰:“賤合避貴,,必欲償背,?!本┮唬骸氨持睅族X?”曰:“元制十千,?!惫唬骸拔覂斎晔В赀€他八拜,?!笔咳苏Z塞。府尹斷案,,依據(jù)“輕避重”,,判士人負主要責(zé)任,但士人卻依據(jù)“賤避貴”,,要求販夫賠償,。府尹又巧妙的提議由販夫賠錢,但士人要還以八拜,。在等級分明,、講究面子的社會,讓士人八拜,,他無疑寧可不要賠償,,也想息事寧人。

明朝也要類似的趣事,。明崇禎辛未(1631年)進士李清著有《折獄新語》一書,,書中記載:有農(nóng)夫擔(dān)糞過橋,一武舉人著新衣大搖大擺地從對面走來,,農(nóng)夫一不小心,,濺出了糞水,玷污了武舉人的新衣,。舉人定要其賠償,,農(nóng)夫賠禮,愿為其洗凈,;舉人卻不答應(yīng),。縣令問明情由,,說:“新衣被污,,實在不對,?!绷钷r(nóng)夫禮拜陪情,臟衣由武舉人回去自洗,。武舉人仍不答應(yīng),,一定要賠他一件新衣,。縣令說:“好,,衣服由我負責(zé)來賠,。但你輕不避重,依法例,,該笞你四十,;看在你是舉人的面子上,減去一半,;如果你愿意拿回自家去洗,,再減一半;只打十下,,如何,?”武舉人連忙求情:“衣服我自己洗,自己洗,?!?/p>

4“飆車”:鬧市跑馬要受重罰

飆車是現(xiàn)代特有的名詞,由于速度太快,,飆車具有一定的危險性,,因此我國刑法規(guī)定,在道路上駕駛機動車追逐競駛,,情節(jié)惡劣的,,或者在道路上醉酒駕駛機動車的,處拘役,,并處罰金,。如果沒有追逐競駛,只是超速行駛,,則只按交通違章記分并處以罰款,。

古代的“飆車”就是跑馬。和現(xiàn)代一樣,,古代對“飆車”也規(guī)定了嚴(yán)厲的懲罰措施,。唐代沿用了《晉律》中“禁馬眾中”的法律規(guī)定,禁止車,、馬在城內(nèi)及人口稠密的鬧市區(qū)內(nèi)高速行駛,,否則屬違法行為,將追究其刑事責(zé)任,。

《唐律疏議》卷26“無故于城內(nèi)街巷走車馬”條規(guī)定:“諸于城內(nèi)街巷及人眾中,,無故走車馬者,笞五十,;以故殺傷人者,,減斗殺傷一等,。殺傷畜產(chǎn),償所減價,。余條稱減斗殺傷一等者,,有殺傷畜產(chǎn),并準(zhǔn)此,。若有公私要速而走者,,不坐;以故殺傷人者,,以過失論,。其因驚駭,不可禁止,,而殺傷人者,,減過失二等?!碧坡芍小白哕囻R”的“走”指的就是現(xiàn)代的“跑”,,而現(xiàn)代的“走”在古代是“行”。

根據(jù)唐律,,在鬧市或人多之處跑車馬,,就要就要用竹板或荊條拷打脊背或臀腿五十下,唐太宗后來改打屁股,。如果出現(xiàn)嚴(yán)重交通事故,,造成人員傷亡,就要對照斗毆殺傷人的罪行減一等處理,。唐朝時期,,封建五刑已經(jīng)定型,形成了比較科學(xué)的刑罰體系,。唐律規(guī)定五刑共二十等,,即笞刑五、杖刑五,、徒刑五,、流刑三、死刑二,。如果犯殺人罪減一等處理,,那就要處以流放三千里的處罰。唐代大詩人李白就曾被判流放夜朗,,而到了宋朝,,《水滸傳》里面的宋江、林沖和武松都被流放過。在現(xiàn)代交通事故中致人死亡的,,按交通肇事罪處有期徒刑3年以下,而在古代,,則要被流放到三千里的“化外之地”去受苦,。

當(dāng)然,對于交通事故性質(zhì)輕重的衡量,,也是有量化處理的,。而因為以下緣故在人群中快速駕馬的可以免于處理:公文傳遞、朝廷命令發(fā)布,、有病求醫(yī),,急于追人。如果因此造成人員傷亡的,,交錢贖罪,,即罰款。電視劇中經(jīng)常有策馬狂奔者高呼“幾百里加急”,,這就是有緊急公文,,行人須予以避讓。

唐律嚴(yán)禁私人侵占街道,,或?qū)⑽鄯x之物排放在街道上,,并禁止在街道兩旁取土。此外,,唐律還禁止在人煙稠密的道路上射箭,、放彈以及扔瓦石,并禁止在行人通行的道路上設(shè)置障礙,,如果在人跡罕至的地方設(shè)置障礙,,也要設(shè)置明顯標(biāo)識。如果設(shè)有標(biāo)識,,仍有殺傷,,后果由行人自己承擔(dān)。

宋朝的一件奏折專門提到京師開淘渠塹時,,因無遮蔽物,,可能對行人造成危險,建議水井無欄木,、泥坑無物遮攔的,,由“地主”設(shè)置保護欄,免傷民眾性命,?!端涡探y(tǒng)》中,也有“不得在街市走馬”、“不得在人眾中走馬”的規(guī)定,。此外,,《宋刑統(tǒng)》還規(guī)定:以船載客,需事先定價,,不得超載,,不得在中流索價;出航,,要避風(fēng)浪,,船主對預(yù)知的可能風(fēng)浪所引起的災(zāi)難,需承擔(dān)法律責(zé)任,。到了清朝,,《大清律例》規(guī)定:因為天氣關(guān)系騎馬撞傷人的,賠償醫(yī)藥費,,還得把坐騎賠給傷者,。如果把人撞死了,打一百大板,,坐牢三年,,另外賠償死者家屬喪葬費,其坐騎則被官府沒收,。

5 保辜:保護受害者的專門條款

在交通事故中,,撞了人、撞傷人和撞死人的后果是不一樣的,,肇事方應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任也不一樣,,在這一點中,現(xiàn)代社會與古代是一脈相承的,。在現(xiàn)代,,撞傷人要承擔(dān)包括后期治療在內(nèi)的醫(yī)療費用,如果傷者不治身亡,,肇事方應(yīng)負相應(yīng)的刑事責(zé)任,。在古代,則有專門的保辜制度,。

保辜制度最早出現(xiàn)于秦漢時期,,唐朝沿用了前代的規(guī)定。在古代的科技條件下,,對于內(nèi)臟損傷,、內(nèi)出血等在當(dāng)時是沒有辦法檢驗定性的,所以從保護受害人的角度出發(fā),,古代刑法中設(shè)立了保辜制度,。即凡是斗毆傷人案件,被告要在一定期限內(nèi)對受害人的傷情變化負責(zé),如果受害人在限期內(nèi)因傷情惡化死亡,,被告應(yīng)按殺人罪論處,;如果是在時限以外死亡的,就只是個傷害罪,,這種制度就稱為保辜,,所定保證期限稱為辜限。西漢初年規(guī)定保辜的時限是二十天,,這是現(xiàn)存最早關(guān)于“保辜”的法律條文,。清律中對保辜期限專門注釋:“保,,養(yǎng)也,;辜,罪也,。保辜謂毆傷人未至死,,當(dāng)官立限以保之,保人之傷,,正所以保己之罪也,。”

現(xiàn)存資料對古代如何審理交通事故案件記載較少,,較為完整的一份卷宗,,是1973年在新疆阿斯塔那出土的文書,其中有一件是唐代地方官府審理交通肇事案件的卷宗,。該份名為《勘問康失芬行車傷人事案卷》的案卷,,目前收藏在新疆維吾爾自治區(qū)博物館,該文書卷首殘缺,,結(jié)尾完好,,中間或有殘缺。經(jīng)北京大學(xué)教授劉俊文考證,,此案卷系唐肅宗寶應(yīng)元年(762年)六月高昌縣審理的案件,。根據(jù)卷宗記載,當(dāng)事人康失芬在通往城內(nèi)的道路上駕車快速行駛,,致使車馬不受控制,,軋傷了在門前玩耍的兩名兒童,致兩名兒童身受重傷,。官府在確認案件事實后,,責(zé)令被告康失芬實行保辜。

在康失芬一案中,,主審官決定先保辜五十日,,減一等處罰。康失芬為免于監(jiān)禁之苦,,同意實行保辜,,并找人擔(dān)保。擔(dān)保人保證康失芬支付醫(yī)藥費,,并且不隨意離開居住地,,如反悔或逃亡,擔(dān)保人負連帶責(zé)任,。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:唐律宋刑中的交規(guī) 唐朝初創(chuàng)靠右行 鬧市跑馬要重罰

四川遂寧一廢品收購站突發(fā)大火

四川遂寧一廢品收購站突發(fā)大火 少林寺舉行世界傳燈大會 燈火燦若繁星

少林寺舉行世界傳燈大會 燈火燦若繁星 猶太教民眾耶路撒冷進行齋戒日祈禱

猶太教民眾耶路撒冷進行齋戒日祈禱 印尼錫納朋火山噴發(fā) 血紅色巖漿映紅繁星夜空

印尼錫納朋火山噴發(fā) 血紅色巖漿映紅繁星夜空 新任FBI局長出爐 參院通過克里斯托弗·雷提名

新任FBI局長出爐 參院通過克里斯托弗·雷提名 長沙橘子洲舉行焰火晚會 慶祝建軍90周年

長沙橘子洲舉行焰火晚會 慶祝建軍90周年 全球首只野外引種大熊貓寶寶誕生

全球首只野外引種大熊貓寶寶誕生 寧夏熱氣球節(jié)自由飛行試飛活動舉行

寧夏熱氣球節(jié)自由飛行試飛活動舉行

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅