首頁>人物·生活>高端訪談高端訪談

代大權(quán):充滿人性光輝的力量

——重讀珂勒惠支

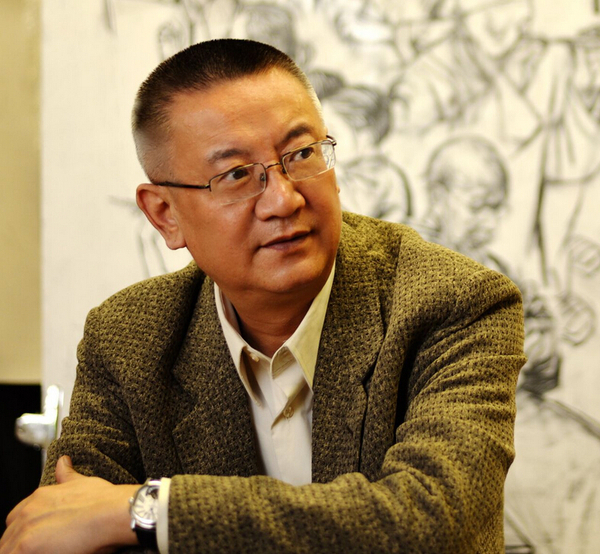

□演講人:代大權(quán)

■演講人簡介:

代大權(quán)先生現(xiàn)任清華大學(xué)美院教授、中國美術(shù)家協(xié)會版畫藝委會副主任、中國國家畫院版畫院副院長。曾獲中國美術(shù)“金彩獎”金獎,、中國版畫“魯迅”獎,、全國版畫展金獎,、全軍美展一等獎等,。

代大權(quán)

編者按:

從10月21日到11月23日,,中國美術(shù)館舉辦的《黑白的力量———凱綏·珂勒惠支經(jīng)典作品展》系統(tǒng)介紹了凱綏·珂勒惠支的人生經(jīng)歷、藝術(shù)成就,,以及她與中國的淵源,,受到廣泛好評。珂勒惠支是德國20世紀(jì)最重要,、最具影響力的藝術(shù)家之一,,經(jīng)魯迅先生介紹,她和她的藝術(shù)為中國人民所熟悉,、了解,,對中國版畫藝術(shù)的發(fā)展有深遠(yuǎn)影響。本期講壇刊發(fā)版畫專家代大權(quán)配合展覽進(jìn)行的講座,,為讀者深度解讀珂勒惠支,。

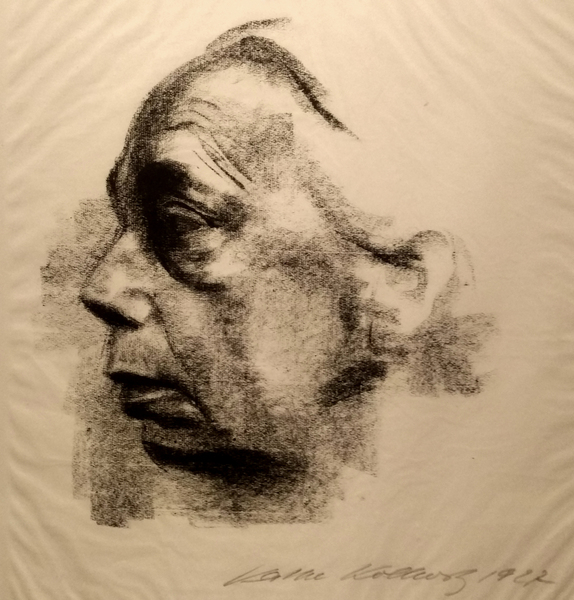

珂勒惠支側(cè)面自畫像

■精彩閱讀:

■以自己樸素的認(rèn)識去表現(xiàn),也得到了樸素的審美的回饋,,珂勒惠支終其一生的努力正是這種樸素的努力,。

■珂勒惠支是大眾的畫家,她的思考與創(chuàng)作一直與大眾緊密相連,,她把個人的一切都當(dāng)成大眾的一部份,,從來沒有自認(rèn)為在大眾之外。

■魯迅在上世紀(jì)30年代發(fā)現(xiàn)并將其力薦給中國的觀眾時,,曾這樣評價珂勒惠支,,“在女性的藝術(shù)家中,震動了世界的現(xiàn)在幾乎無出于凱妥·珂勒惠支之上”,。

珂勒惠支版畫《織工的反抗之五———突擊》

樸素的努力

凱綏·珂勒惠支(1867—1945)這個名字對于中國并不陌生,上世紀(jì)三四十年代,,經(jīng)由魯迅的推介,,不但美術(shù)界的人,還有更多的人,,從她那風(fēng)格鮮明的黑白版畫,、表現(xiàn)細(xì)膩的銅版畫和線條流暢的石版畫上認(rèn)識了她。我在上大學(xué)的時候就接觸了珂勒惠支這個名字和她的作品,,那時對她的解讀主要是一個無產(chǎn)階級人民群眾的代表性畫家,。時隔幾十年之后再看,珂勒惠支的意義要比以往的解讀豐富得多,,她不僅僅是一個畫家,,更是一個有情懷、有思想的文化人,。珂勒惠支通過她的作品表現(xiàn)出來的偉大的人格,,只有一而再、再而三地深入閱讀,才能更好地理解,。

珂勒惠支出生于德國柯尼斯堡一個建筑商家庭,。當(dāng)時,工業(yè)革命的大潮正從有“世界作坊”之稱的英國向歐洲和其他地區(qū)與國家蔓延,,資本主義與封建社會專制制度之間的矛盾日趨激烈,,各種社會問題積淤著變革的風(fēng)暴,這是珂勒惠支早期成長過程的時代背景,。珂勒惠支的外祖父是當(dāng)?shù)亍暗聡杂勺诮虆f(xié)會”的創(chuàng)始人之一,,父親深切同情各種以革命的名義所進(jìn)行的變革嘗試,哥哥擔(dān)任過《前進(jìn)報》的編輯,,并在與恩格斯的交往中受其影響頗深,。就是這樣一個熱切關(guān)注社會現(xiàn)實,并且投入社會變革的家庭,,讓珂勒惠支從小便有著敏感的政治意識和開闊的文化視角,。兒時的珂勒惠支曾得到一冊英國畫家荷加斯的銅版畫集,這讓她除了語言和寫作之外,,對視覺表達(dá)方式有了濃厚的興趣,。每個兒童在其成長過程中幾乎都曾對這第三種表達(dá)方式產(chǎn)生過或多或少的興趣,并以此來彌補(bǔ)和完善在語言和寫作方面的不足,。通過視覺而存在的形象符號,,可以不受更多規(guī)則的限制,不被更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虠l束縛,,繪畫讓兒童有了將自己無拘的想象自由釋放的可能,。家長們對藝術(shù)表現(xiàn)的外行是孩子建立自己精神樂園的前提,對兒童自然而然發(fā)揮的尊重,,則是讓兒童找到自我價值的開始,,珂勒惠支的家庭生活中恰好不缺這前提和開始。13歲時,,家里為她請了當(dāng)?shù)匾晃划嫾?,正式學(xué)習(xí)繪畫,在這之前,,她雖然不一定明白繪畫的目的與手段之間的辯證關(guān)系,,但將所思所想用形象表達(dá)出來,已成為她與外部世界勾通的重要手段,。

1888年,,珂勒惠支離開柯尼斯堡到慕尼黑求學(xué),接觸到對塑造和表現(xiàn)更為深入的教學(xué)系統(tǒng),,這為她日后的創(chuàng)作奠定了堅實的造型基礎(chǔ),,并形成了她以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)格和飽滿的造型著稱的版畫特征,。課余時間,珂勒惠支常常到碼頭,、工廠去對著勞作的工人寫生,,在動態(tài)和靜態(tài)方面,尋找表現(xiàn)的意義和目的,?;貞涍@段生活時,畫家說:“由于我父親和兄弟所抱的態(tài)度以及那個時代全部文學(xué)作品的關(guān)系,,我的工作毫無疑問是面向社會的,,但是,我為什么從現(xiàn)在開始只選擇工人生活的真實題材來表現(xiàn)呢,?這是因為它直觀和無條件地給我以美好的感受,。我認(rèn)為柯尼斯堡的苦力是美的?!辩胬栈葜У乃囆g(shù)之所以感人,,除了作為畫家物化載體的作品,更重要的是她內(nèi)心的樸素,,對社會與人的樸素,。以自己樸素的認(rèn)識去表現(xiàn),也得到了樸素的審美的回饋,,珂勒惠支終其一生的努力正是這種樸素的努力,。

珂勒惠支版畫《戰(zhàn)爭之六———母親》

立足于良知和信念

珂勒惠支24歲時,嫁給了哥哥的好友卡爾·珂勒惠支醫(yī)生,,這對夫妻對下層社會的關(guān)注和同情,,使他們在精神層面更為投契,對社會變革的期待與對未來生活的期待幾乎是并行不悖的,。珂勒惠支的丈夫非常欣賞妻子的才華,,總是在她需要幫助時,堅定地支持她去追求自己的藝術(shù)主張,。在卡爾開在柏林北部的醫(yī)療診所里,大部分病人是工人患者,,珂勒惠支在丈夫的診所里面對著最真實的無產(chǎn)階級生活,,這是她創(chuàng)作的豐富資源。在全球的工業(yè)化革命中,,普通人所受到的歧視和不公,,讓畫家內(nèi)心充滿矛盾:一方面是對工人們發(fā)自內(nèi)心的同情,一方面又無奈和無力去改變他們的境況,。也只有在自己的創(chuàng)作中,,她才能將這種同情與無奈的矛盾心理展示出來,并因此獲得暫時的心理平衡。這是珂勒惠支將自己的同情審美化的結(jié)果,,也是將個人價值社會化的體現(xiàn),,為此她說過:“當(dāng)我從我丈夫那邊了解到無產(chǎn)階級生活深處的艱辛和悲慘時,以及了解到那些求助于我丈夫并順便也到我這里來的婦女時,,無產(chǎn)階級的命運及所有與此有關(guān)的其他現(xiàn)象極其強(qiáng)烈地感動了我,。一些尚未解決的問題,如賣淫,、失業(yè)等折磨著我,,使我憂心忡忡,這些問題也是我僅僅限于表現(xiàn)下層民眾的原因,,而反復(fù)不斷地表現(xiàn)這些問題,,則為我打開一扇閥門,或者給予我忍受生活的可能性,?!?/p>

反映德國工業(yè)化進(jìn)程中紡織工人生活狀態(tài)的劇本《織工》,由劇作家格哈特·霍普特羅創(chuàng)作,,在1893年首次公演,,這給珂勒惠支帶來了一次創(chuàng)作的契機(jī)。她將對工人的同情和工人們奮起抗?fàn)幍氖论E作為主要創(chuàng)作內(nèi)涵,,以銅版畫細(xì)膩豐潤的干刻線組成層次飽滿的畫面語言,。這一組畫中包括人們所熟悉的《示威》《突擊》和《收場》等作品,畫面人物眾多,,語境生動,,顯示了珂勒惠支組織畫面的能力和表現(xiàn)情節(jié)的擅長。組畫里不同場景中的工人形象疲憊而憔悴,,為了生存卻迎來死神的荒誕邏輯令人印象深刻,。作為組畫,各個部分有機(jī)的聯(lián)系構(gòu)成,,反映了畫家對某一事件不同角度的認(rèn)識,,層次分明地演繹出畫家在畫面之外的思考。也因為有如此的分量,,珂勒惠支的組畫《織工的反抗》一面世便引起社會強(qiáng)烈的反響,,許多作品被選送到大柏林當(dāng)代藝術(shù)展上展出。珂勒惠支把這一階段的創(chuàng)作形容為“在廣大觀眾面前常常說出那一直吸引我的,,但長久還未能講夠的東西,,也就是大城市生活中許多隱蔽的和公開的悲劇”。

珂勒惠支對悲劇的認(rèn)識,,對人生中更多無奈的認(rèn)識,,除了社會的媒介,,更有自身的不幸。她的兒子彼得在一戰(zhàn)中參軍僅僅幾個月即戰(zhàn)死在佛蘭德爾,,孫子彼得也于1942年陣亡于第二次世界大戰(zhàn)中,。在這個家庭中多次上演了白發(fā)人送黑發(fā)人的慘痛場景,即便如此,,畫家仍以理性精神清醒地看到,,憎恨是人類自身最大的缺憾和病灶,無論誰殺誰,,都不是人性價值的體現(xiàn),,而僅僅是對人性價值的動搖和扼殺。在這個世界上人與人之間的憎恨是一切罪責(zé)和災(zāi)難之源,,這就是畫家在認(rèn)識上的偉大之處和為后人所景仰的原因,。

在珂勒惠支50歲前后的創(chuàng)作中,銅版畫《死神和婦女爭奪孩子們》《悲傷的男人》,,石版畫《等待》《自畫像》,,尤其是她的代表性木刻作品《紀(jì)念卡爾·李卜克內(nèi)西》都真實反映了她自己所說的恐懼和震驚,這種表現(xiàn)不再是劍拔弩張的肢體行為,,也沒有夸張變形的表情動作,,反而是一種平靜,一種風(fēng)景過去后,,萬籟俱寂的死一般的平靜,。在《紀(jì)念卡爾·李卜克內(nèi)西》一畫中,生者與死者都處于畫框擠壓的視覺收縮中,,悼念的人以黑暗里不停變幻的灰喻示著生命的所在,,而一襲白布覆蓋的死者,在黑與灰的壓迫下則格外醒目,。畫面中大面積黑與灰所形成的凝重與沉默,,與畫面底端白的纖弱無助和不甚重負(fù),在觀者的心里產(chǎn)生一種巨大的落差,,從視覺心理上產(chǎn)生某種期待,,似乎都在等著什么,這就讓已不會說話的主體人物有了一種深刻的沉默,。沉默在這里也是一種語言,,一種極端的語言,當(dāng)相互對應(yīng)的兩種沉默強(qiáng)烈撞擊在一起時,,悲劇的崇高感油然而生,對人性的更深刻的思考也超然于作品本身,。

珂勒惠支用形象的語言,、審美的語言闡述著自己的認(rèn)識和判斷,。在其59歲時的組畫創(chuàng)作《戰(zhàn)爭》中,她對戰(zhàn)爭以及戰(zhàn)爭帶給人類心靈的重創(chuàng)具有批判意識,。這套創(chuàng)作于1922年至1923年之間的組畫共有七幅,,均為黑白木刻版畫,畫幅尺寸都不太大,,但卻代表著畫家成熟期的全部智慧與技能,,幾乎是其一生創(chuàng)作風(fēng)貌的精華。其中尤以《犧牲》最為著名,,已不再年輕的母親用雙臂試圖護(hù)緊一個尚未睜眼的嬰兒,,大口徑的平刀以或鏟或刮的刀觸塑造了母親柔弱卻堅韌的身軀,斜刀刻出的黑線有力表現(xiàn)了嬰兒和母親相互呼應(yīng)的姿態(tài),,三角刀的陰線則游弋于大面積的黑白色塊的比較中,,豐富著細(xì)節(jié)。刀觸的每一個變化都顯示了畫家對形式語言嫻熟的把握和獨到的表現(xiàn)風(fēng)格,。在珂勒惠支的版畫創(chuàng)作中,,這件作品強(qiáng)烈的黑白對比和豐富的語言表述讓后人看到版畫在反映這一類主題時不可替代的畫種特長。

無論通過何種方式,,珂勒惠支都在追求著她對人類文明和進(jìn)步的期待,,這就使她超越繪畫的表現(xiàn)與技能,超越藝術(shù)和審美的職業(yè)性而立足于良知和信念的高度,,她的作品因為擁有這樣的精神品質(zhì)和文化內(nèi)核,,也就有了不朽和傳世的價值。

大眾的畫家

上世紀(jì)30年代,,德國法西斯逐漸執(zhí)掌政權(quán),,越來越多的德國人不滿于第一次世界大戰(zhàn)德國的戰(zhàn)敗,不滿于舊政權(quán)的無能而渴望民族的崛起,。納粹政權(quán)也正是在這種民族復(fù)興的口號下,,逐步贏得了民眾的信任,不斷強(qiáng)化著政權(quán)的力量,,最終使德國具備了發(fā)動第二次世界大戰(zhàn)的能力,。在這種強(qiáng)大的社會壓力下,珂勒惠支被禁止舉辦展覽,,雖然這是她參與社會的主要手段,。這一時期她創(chuàng)作的《死亡》一套八幅組畫真實反映了她對不斷惡化的社會環(huán)境的憂慮。這組石版作品每一幅都離不開死的內(nèi)含,,如《死神把女孩摟在懷里》《死亡襲擊兒童》《死神抓住一個婦女》《公路上的死神》《認(rèn)死神為朋友》《水中死者》等,。這是她的抗?fàn)帲彩撬胍源私Y(jié)束自己藝術(shù)生命的最終表白,。因為“真的難以適應(yīng)這種現(xiàn)在就應(yīng)當(dāng)沉默的做法”,,才要“創(chuàng)作一套題為《死亡》的版畫,,然后結(jié)束我的創(chuàng)作生涯……這就是我的遺囑了,不要碾碎要結(jié)果實的種子”,。

這組充滿了死亡氣息的石版作品的象征意味更為濃厚,,畫面的技法更為單純,夸張的表情與幅度很大的動作強(qiáng)化了死神降臨時的戲劇性場面,。此時出現(xiàn)的非常態(tài)現(xiàn)實,,讓這個民族經(jīng)受的折磨也倍加深刻。而作為民族靈魂的藝術(shù)家,,珂勒惠支所經(jīng)歷的則更多是心靈的折磨,。盡管這期間,珂勒惠支的孫子彼得也步了父輩的后塵死在戰(zhàn)場上,,因為政見不同畫家本人也被趕出柏林,,但這些都無法和她對國家民族所遭受苦難的憂慮相比,畫家絕望地說道“我一點盼頭也沒有了”,。

1945年德國投降不久,,杰出的版畫家珂勒惠支在德累斯頓郊外的摩里茲堡去世,享年78歲,。

珂勒惠支是大眾的畫家,,她的思考與創(chuàng)作一直與大眾緊密相連,她把個人的一切都當(dāng)成大眾的一部分,,從來沒有自認(rèn)為在大眾之外,。她對工人農(nóng)民的關(guān)注和同情,她對社會底層境況的關(guān)注和同情,,不但在她生前即被社會所肯定,,即使在她身后,也被歷史所尊重,。她的單幅作品常常以自己的形象作為一種象征和符號,,如在1924年創(chuàng)作的石版畫《結(jié)成兄弟般的友誼》,木版畫《瑪麗亞和依麗莎白》等,。在其自畫像中,,她真實記錄了自己一生容貌的變化,尤其是1938年創(chuàng)作的石版畫右側(cè)面的自畫像:一個歷經(jīng)世事的變幻,,承載了太多無法言表的情感的老婦人,,不再有年青時的鮮明輪廓,也不再是中年時的飽滿潤澤,。老年的畫家似有所思的側(cè)面像一位思考中的哲人,,老人的靜默如同夕陽的光輝,籠蓋了一切卻又不著邊際,從容淡定卻很難再與人交流,。

珂勒惠支一生的創(chuàng)作以現(xiàn)實主義風(fēng)格為主,,在描述社會底層不堪的生活狀態(tài)的同時,也反映了社會弱勢群體在時代變革中精神的無助迷茫,。而作為女性,畫家則更多以母性的慈愛去理解和撫慰這不堪和迷茫,。珂勒惠支筆下的婦女常常將孩子攏在懷中或護(hù)在臂彎里,,雖然母親們的力量無法永遠(yuǎn)地護(hù)住孩子,但母親的關(guān)愛卻是孩子永遠(yuǎn)的安慰和生存的勇氣,,畫家正是從這一角度去理解自己的創(chuàng)作,,她的作品才有如此厚重的暖意。

珂勒惠支的創(chuàng)作大至分成組畫與單幅畫兩種形式,,組畫集中反映了她對某一事件和行為的態(tài)度,,單幅畫則反映了她在放松后的自我認(rèn)知。無論早期還是晚期,,珂勒惠支堅實質(zhì)樸的創(chuàng)作風(fēng)格,、嚴(yán)謹(jǐn)深入的表現(xiàn)特點都給德國乃至世界版畫留下了不可替代的精神遺產(chǎn)。魯迅在上世紀(jì)30年代發(fā)現(xiàn)并將其力薦給中國的觀眾時,,曾這樣評價珂勒惠支,,“在女性的藝術(shù)家中,震動了世界的現(xiàn)在幾乎無出于凱妥·珂勒惠支之上”,。為了將更多珂勒惠支的版畫作品介紹到中國,,魯迅委托珂勒惠支的好友史沫特萊專門去信求購。1935年魯迅將從不同渠道收集到的20余幅珂勒惠支版畫親自編集成冊付梓刊印,,并為之寫了《序目》,。在這本畫集出版不到3個月后魯迅便去世了,他生前編的最后一部書,,便是珂勒惠支的畫集,。

珂勒惠支的版畫從本質(zhì)上來說是大眾的版畫,與小眾的版畫的區(qū)別是她創(chuàng)作的著眼點始終是社會大眾,。她曾說:“那些從資產(chǎn)階級生活過來的人對我沒有吸引力,,我認(rèn)為全部的資產(chǎn)階級的生活是迂腐的,相反無產(chǎn)階級是非常了不起的,?!痹谒磥恚鐣讓尤藗兡欠N自然真實的生活才是藝術(shù)創(chuàng)作自然真實的基礎(chǔ),。珂勒惠支的審美觀是相互重疊的,,在畫面中努力塑造的力量也是畫家在內(nèi)心渴望的力量,這與許多女性畫家纖弱虛幻的畫風(fēng)相比,,是一種更陽剛的畫風(fēng),,這樣的力量在母性光輝的撫慰下是更充滿人性光輝的力量,,是超越了階級屬性和社會層次而更包容寬厚的力量。珂勒惠支的本質(zhì)無論藝術(shù)創(chuàng)作,,還是她的人生理論,,首先是人道的,超越一切政治紛爭,、包容一切人性弱點的人道,。這也正是珂勒惠支獨特的藝術(shù)魅力所在。

編輯:邢賀揚(yáng)

關(guān)鍵詞:代大權(quán) 珂勒惠支 人性光輝 版畫

更多

更多

更多

- 劉洋:保護(hù)非遺“金礦”的80后小伙

- 陳發(fā)明:“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”初戰(zhàn)告捷的啟示

- 潘建成:創(chuàng)新是工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力

- 方雷:加強(qiáng)黨的政治建設(shè)不能有半點含糊

- 云翔 丹青:用嚴(yán)明的紀(jì)律管全黨治全黨

- 周淑真:政黨是構(gòu)建人類命運共同體的重要力量

- 溫?zé)j:鄉(xiāng)村振興呼喚綠色金融勇?lián)厝?/a>

- 劉瀚斌:郊野公園是都市生態(tài)文明建設(shè)的重要抓手

- 江大偉:抵制歷史虛無主義在網(wǎng)絡(luò)上蔓延需精準(zhǔn)發(fā)力

貴陽機(jī)場冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽機(jī)場冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節(jié)

保加利亞舉辦國際面具節(jié) 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職 法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅