首頁>收藏·鑒寶>拍賣時刻拍賣時刻

風水輪流轉:文學手稿走紅拍場的秘密

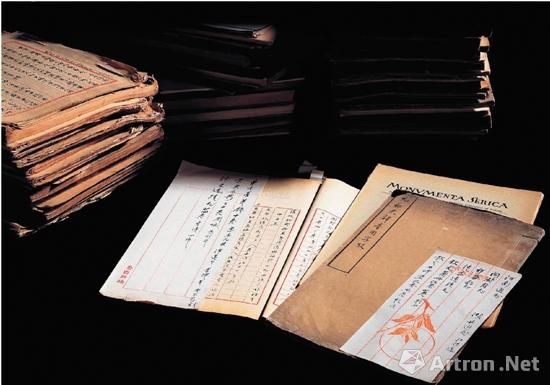

圖注:陳垣先生著作和稿本

來源:美術報

幾乎每隔幾年,中國藝術品市場都有一兩種藝術品成為新寵,,一方面是拍賣公司,、古玩界、收藏經紀人“事先看好”了某些類別的藏品有潛力,,就先期大量“囤貨”,, 通過人脈之口口相傳,專場拍賣的推動,,更多以眾媒體及輿論之“概念引導”炒作這類拍品,;另一方面,在此類古董或名家書畫被炒熱,、追捧,,此后的一年半載或較長的時間里,這些藝術品被一般收藏者因從眾心理驅使而“爭購”,,使其逐漸“干涸”,。而由于市場“永遠逐利”的本性,獵尋新的藏品目標就成為下一步的必然選擇,,就如同不斷循環(huán)的“明星制造”業(yè),。

近年來,通過市場觀察,,筆者發(fā)現,,“文”字號藏品已越來越多地受到藏家、投資者的熱捧,,除了尤以古籍碑帖,、文房清供,、文人手札等為顯,幾成“薄發(fā)”之勢,。此“薄發(fā)”或曰“勃發(fā)”,,“包裝”、“炒作”因素少,,實乃20多年來中國拍賣業(yè)日漸圓熟,,藏家一批接一批、一代接一代,,鑒藏理念到位之“厚積”的結果,。

固然,從一個大的概念來說,,所有的藝術品都是文化產品,,民族的審美旨趣、宗教與習俗,、其時的人倫教化需求,、歷史、科技等要素均溶在其中,。但本文所指的“文”物,,是一個狹義的概念,不包括一直風行拍場的“文人”書畫,,或瓷器中具有濃郁文人畫特質的淺絳彩,。

古籍碑帖,是“文”物的最集中載體,,承載著“紙上”傳統(tǒng)文化的精髓,。某種程度上來說, “文”物市場吃香,,拍場走紅,,就是中國古代“上層建筑”之意識形態(tài)“吃香”、“走紅”,,而這些“看不見”,、“摸不著”的意識形態(tài)到今日能被“看到”、“觸摸”,,進而可以捧回家細細研思,就是靠留存于書冊上的文字,、圖式所賜,。因為有了百年千年相隔,,它們被稱為“古籍”,、“碑帖”,。古籍碑拓近年在市場上非常火爆,。在2013年的春秋兩拍中,,中國嘉德,、北京保利,、北京翰海、北京匡時,、西泠印社,、中貿圣佳、上海朵云軒,、北京誠軒、北京榮寶,、北京華辰等10家拍賣公司,,共推出了“古籍碑帖”專場20個,,成交4226件(套),,成交額為3.3億元,。此外還有北京的中國書店,、上海的嘉泰、博古齋,,天津的鼎晟、立達,,南京的盤龍等,,均專事古籍拍賣,。2012年北京匡時夜場拍賣,,“過云樓藏書”以2.162億元人民幣成交價,創(chuàng)下中國古籍拍賣的世界紀錄,,一年后匡時秋拍的北宋刻本《禮部韻略》,也以2990萬元創(chuàng)當年高價,。

古籍碑拓為什么“吃香”?除其本身因為資源稀缺,、贗品較少等優(yōu)勢外,主要還在于它是中國傳統(tǒng)文化在“紙上”的集中體現:經史子集,、碑文拓片等,。而當下之時代,,現代化,、全球化一日千里,,相對于現代化帶來的“機械化”,、“電子化”,,帶有人類原初詩情畫意及手工體溫的藝術品、工藝品,,變得更為稀有而可貴;而全球化帶來的文化同質,、越來越靠近歐美文化之傾向,,使民族文化被極大削弱,古典文明的力量被消解,。喜歡中國古典藝術品的買家,,幾乎都是對傳統(tǒng)的,、民族的文化,,懷有深厚感情者,。一方面,他們買這些藝術品,,固然有投資的取向,,但喜愛這些藝術品之美和民族審美特質,,應是最初的出發(fā)點和最后的落腳點。并且,,越是現代化,、全球化的語境,,越能從“比對”中凸顯出自己的民族特性、傳統(tǒng)之優(yōu)異,。我們姑且借用詞語“吃香”,其實只是想表明:并非因為是現在被“感覺到了”,、“被發(fā)現到了”而擁躉它,,促其走紅,,而是它本身的“回歸”——撣去其上被歲月和記憶遺落而積起的灰塵,,讓它呈現出應有的迷人狀態(tài),。

事實上,,古代“耕讀”社會,,“耕”即是讀書,,即是崇文,。著書立說、刊刻書冊,、惜字藏書等一直是風尚,,在古人精神生活中地位很高,。文章乃“經國之大業(yè)”,,無論是皇家,、官舍,,還是民間鄉(xiāng)紳“詩書傳家”,對建藏書樓均非常重視,,古董反倒是作為一種“玩意”,,被歸為生活調劑,、嗜好之范疇?! ∽咔问袌龅?ldquo;文”字號,除了古籍類,,另一大類是文房雅器。文房類用具的材質較為豐富,,有金、玉,、石,、瓷,、銅,、犀,、玳,、木、竹等,。作為古代文人的日常用品,,文房雜項保留至今總體數量不是很多,,主要原因在于其本身的制作數量也不是特別多,且絕大多數集中在“識文斷字”者手里,。而制作工藝相關的歷史文獻資料匱乏,民間流傳的多是家族手工業(yè)作坊式制筆的工藝流程,,“指導材料”少,,也直接影響了“產品制作”,。文房四寶,、印章,、印盒水盂,、筆筒,、筆洗,、鎮(zhèn)尺,、紫砂壺,、鼻煙壺,、硯屏,、文玩核桃、手串等文房雜項,,一般都具有小巧,、精致,、優(yōu)雅,、文氣等特點,,它們既可為習字,、作畫,、熏香之實用,,也是修心怡情養(yǎng)性的陳設品,,甚至是娛樂休閑之器物,。而今日很多都市人,,居家都辟有大書房,,里面配備了電腦,、音樂播放器等現代電器。如有文房清供等“請入”,,則更能增添古雅恬靜之氣,將書房營構成一種清和雅正的“精神道場”,,成為現代人釋放壓力,、心靈棲居,、情愫游逸的一個美妙所在,。由此,,從古玩店到拍賣場,,文房類藝術品的“吃香”成為一種必然,。以硯臺、古墨等文房四寶為例,,近年市場價持續(xù)上升,,古墨價格從數千元到幾萬元不等,;手串、佛像,、佛珠,、熏香等也逐漸走俏。有資料統(tǒng)計,,2013年中國嘉德等國內10家著名公司共推出過40個文房清供專場,,成交3110件(套),成交額高達7.19億元,。其中北京保利春拍的“燕閑清賞——翦淞閣文房古器錄專場”取得了100%的成交率和8892.95萬元的成交額,,西泠春拍的文房清玩·晚清四大家篆刻專場也100%成交。就像西泠印社拍賣公司總經理陸鏡清說的那樣:“文房藝術品是‘小中見大’的,,‘小’是價格上的小,,‘大’是藝術價值和文化意義的大。文人精神是中國傳統(tǒng)文化非常重要的組成部分,,而文房又是最能體現文人精神的,。”

文人的文稿手札、名人的題跋墨跡等,,是這兩年備受矚目的拍場新品,,也是“文”字號走紅的后起之秀。拍場熱捧的“文人”,、“名人”,,包括政治文化界名人、專家,、教授,、學者、演藝界人士等,,這個群體“產出”的信札﹑條幅,、對聯(lián)、筆記,、手稿,、題詞﹑手書古詩文﹑臨摹寫生等,品目很是豐富,。

筆者打開手邊的《光明日報》,,在“美術版”上便刊發(fā)了整版的“大家墨跡”,這批選登的“文史翰墨——首屆中華詩書畫展”,,實際上就是“文化名人”作品,。這些作品既有鴻函巨櫝的珍藏手稿﹐也有俛拾才思的自書詩文﹐更有筆墨橫姿的妙手丹青。介紹提到的文化名人有袁行霈﹑饒宗頤﹑吳小如﹑馮其庸﹑葉嘉瑩﹑戴逸﹑劉征﹑湯一介﹑傅熹年﹑王蒙等,。

文人,、名家手跡的拍賣,,以可供套現的信札為寵。2014年春季歌德藝術拍賣,,“趙慶偉藏名家文稿遺墨”專場座無虛席,。該專場呈現20世紀中國文學藝術大家的手寫書稿原稿,開啟了手稿收藏新領域,,成交率高達95%,。其中王朔手稿《一種感覺》,是當時紅極一時的電視劇《海馬歌舞廳》的重要組成部分,,以28.75萬元成交,;錢鋼的報告文學手稿《唐山大地震》以16.1萬元成交。近兩年,,史家的純粹學術著作和稿本,,也走出了“枯燥無味”故紙堆,開始被藏家認可,。繼2012年“南長街54號藏梁啟超重要檔案”公開拍賣后,,2014年6月13日“陳垣先生著作和稿本”也在廣東崇正拍場以630萬元人民幣整體落槌。盡管拍賣之前已引起中山大學,、中山圖書館,、北師大圖書館和新會圖書館的極大關注,但最終結果不是學術機構購藏,,而是為私人藏家奪得,。事實上,除重大的史料與研究價值外,,這批手稿文獻的另一大亮點是其書法價值,。陳垣擅長書法,字體近似米芾,,瀟灑流暢,,晚年依然筆力雄健,令人追慕,。

市場有“需求”,,拍賣公司就不會放過“商機”。以西泠拍賣為例,。2009年秋,,西泠首度推出“名人手跡·碑帖書法專場”,隨后幾年精心梳理推出“近現代名人手跡暨紀念辛亥革命專場”,、“近現代名人手跡暨紀念對日抗戰(zhàn)七十五周年專場”等,。專場每次推出大約200件拍品,成交率每次達90%以上,。2013年秋拍,,他們將名人手跡的征集范圍擴大到了國際,推出“中外名人手跡專場”,。專場中國部分的拍品,,包含了辛亥前賢、國共兩黨黨史重要人物遺墨,,臺灣“中央研究院”重要文史資料,,以及林語堂、沈從文,、陸小曼等民國名士和鄧麗君等華人巨星相關藏品,。其中一封來自周恩來、陳云關于成立中國國際貿易促進委員會的通信,,以235.75萬元高價成交,,而外國名人手跡是國內拍場首次規(guī)模性推出的拍賣,匯集了狄更斯,、哈代,、柯南道爾、雨果,、左拉,、大仲馬、小仲馬等重量級作家的親筆信,,羅斯福,、丘吉爾等政治大腕的親筆信,以及愛因斯坦的書信,、好萊塢影星及音樂家簽名照等,。 更早以前,,明清文人,、名家的信札尺牘,已為目光獨具者注目并搶得先手,,如2008年,,著名演員張鐵林以250萬元買下清代畫家趙之謙的《國朝漢學師承續(xù)記》手札三十九通,2009年陳獨秀,、梁啟超與徐志摩等致胡適的一批書信,,為藏家斥資744.8萬元奪走。

“文”物走紅拍場有何真正的“秘密”,?那就是“文”物越來越深地契合目光敏銳,、文化層次漸高、投資愈加理性的收藏家的雅正選擇——古籍碑帖,,滿足身處現代科技與全球一體化的當下都市人,,對中國本民族傳統(tǒng)文化“再回歸”的感知,、體認;文房清玩則能紓解現代人的競爭壓力,,陶冶精致文雅之情趣,,安撫孤寂中的閑適和不安;文人信札滿足普通人“走進名人精神世界”,、“觸摸名人心跡”的好奇,,破除對名人及某些歷史細節(jié)的“神秘”,并且,,將一些獨特文獻資料“歸我獨藏”,,涌出文化占有感和欣喜感。此外,,作為投資品,,“文”物一直以來學術梳理不多,系統(tǒng)性不高,,也沒有被資本規(guī)模運作,,其市場價相對平穩(wěn),為投資入手最佳之機,。

這些拍品本身含有豐富的歷史,、藝術等價值并稀缺,拍場又是你競我爭的一種業(yè)態(tài)趨向,,故處于“中華民族偉大復興”進程中的收藏家投資者們,,便因此能集聚起“文化夢”——拍賣競得“文”物。如此收藏行為,,既有很高的文化品位和審美情趣,,又有前瞻向好的投資回報,如是,,“文”物不“走紅”也難,。

編輯:邢賀揚

關鍵詞:手稿 拍賣

埃及阿斯旺的旅游市場

埃及阿斯旺的旅游市場 伊斯坦布爾:春回大地百花開

伊斯坦布爾:春回大地百花開 都柏林慶祝圣帕特里克節(jié)

都柏林慶祝圣帕特里克節(jié) 春茶采摘正當時

春茶采摘正當時 “巴基斯坦日”閱兵彩排

“巴基斯坦日”閱兵彩排 上海開展非機動車,、行人交通違法攻堅整治

上海開展非機動車,、行人交通違法攻堅整治 中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業(yè)協(xié)會官員看好進博會機遇

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅